Die Vorfeldtruppen der schwarz-gelben Koalition machen für den Wahlkampf mobil

Kaum eine Woche vergeht, in der auf dem Feld der Meinungsmache von den Vorfeldtruppen der derzeitigen Regierungskonstellation nicht irgendein Scharmützel angezettelt wird. Es gibt kaum eine andere neoliberale Kommandozentrale als die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, die so häufig ihre „wissenschaftlichen Söldner“ in die Propagandaschlacht führen kann. Letzte Woche versuchte der „wissenschaftliche“ Schreibtisch der INSM, das „Institut der deutschen Wirtschaft“ (IW), einen Durchbruch beim Thema „soziale Gerechtigkeit“ und behauptete, dass die vielfach bestätigten Befunde, dass Einkommen und Vermögen zunehmend ungleich verteilt sind, „nicht haltbar“ seien. Diese Woche legte die INSM nach und stellte unter dem Titel „Mehr Gerechtigkeit: Was steht zur Wahl?“ eine Auftragsarbeit des „Rheinisch Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung“ (RWI) vor.

Spätestens mit diesem Zusammenspiel mit der INSM sollte jegliche staatliche Förderung des RWI aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Seriosität eingestellt werden. Sein Präsident, Christoph M. Schmidt, hat sich mit dieser Analyse als „Mietmaul“ der Arbeitgeberverbände offenbart und damit seine Reputation als „Wirtschaftsweiser“ endgültig verloren. Von Wolfgang Lieb.

Der „Focus“ (!) dieser „Studie“ liege auf der „Chancengerechtigkeit“, sie sei Garant für soziale Teilhabe und gesellschaftlichen Aufstieg, verlautbart die INSM bei der Vorstellung der RWI-Analyse.

„Chancengerechtigkeit“ das ist eines der Lieblingstäuschungswörter der Neoliberalen geworden. Dieser Begriff hat eine sympathische Anmutung für jedermann, aber schaut man genauer hin, dann verbirgt er mehr, als dass er aufklärt. Mit diesem Täuschungswort kann man nämlich vordergründig Fortschrittlichkeit vortäuschen und dabei gleichzeitig über die bestehenden Verhältnisse hinwegtäuschen, indem man auf eine gerechtere Zukunft verweist. Die Konservativen haben erkannt, dass Bildung einen Fluchtweg aus allen gegenwärtigen Problemen bietet. Bildung wird als „Königsweg“ aus der Spaltung der Gesellschaft in oben und unten, aus der Arbeitslosigkeit, aus prekärer Beschäftigung, aus Armut und schon gar aus der bestehenden Gerechtigkeitslücke angepriesen.

„Chancengerechtigkeit“ durch Bildung hat den Vorteil, dass man Hoffnungen der Menschen für eine fernere Zukunft wecken kann, für deren Einlösung man nicht verantwortlich ist. Denn Bildung ist ein langandauernder Prozess von der Kindertagesstätte, über die Schule, bis zur Berufsausbildung oder bis zu einem Hochschulabschluss, ja bis hin zur beruflichen Weiterbildung. Und weil die Früchte von Bildung vom Einzelnen, wie von der Gesellschaft erst nach vielen Jahren geerntet werden können, sind bildungspolitische Appelle zumal aus dem konservativen Lager vor allem politische Ablenkungsmanöver vom wirtschafts- und sozialpolitischem Versagen gegenüber den Problemen der Gegenwart und von einer gescheiterten „Reform“-Politik.

Der „Fluchtpunkt“ „Chancengerechtigkeit“ ist zum anderen deshalb ein Täuschungsversuch, weil er etwas völlig anderes bedeutet als „Chancengleichheit“. Wenn Konservative Begriffe wie „Chancengerechtigkeit“ oder „gleiche Zugangschancen“ im Munde führen, dann handelt es sich um nichts anderes als die bildungspolitische unterfütterte Variante der neoliberalen Parole „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Denn wenn jeder (formal) gleiche Chancen auf Bildung und Qualifikation hat, dann ist eben ein ausbleibender beruflicher oder sozialer Aufstieg oder auch Arbeitslosigkeit und Armut den „eigenen Fähigkeiten und Leistungen“ zuzurechnen. Dann reichen eben seine „Talente und Fähigkeiten nicht dazu aus…, um am Arbeitsmarkt ein ausreichend hohes Einkommen zu erzielen“ (So Hubertus Pellengahr, der Geschäftsführer der INSM). „Chancengerechtigkeit“ heißt also nicht mehr und nicht weniger als die Verteidigung bestehender gesellschaftlicher Rollen und Verteilungsverhältnisse.

Aber gerade umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn nichts dagegen unternommen wird, dass der Fahrstuhl für eine immer größere Zahl von Menschen nach unten geht, führt das nur dazu, dass auch die Gleichheit der Bildungschancen weiter abnimmt, weil je größer die soziale Ungleichheit ist, desto größer wird der Aufwand für die Herstellung gleicher Bildungschancen (Friedhelm Hengsbach) und damit von „Chancengerechtigkeit“.

Wahlkriterium: „frühkindliche Bildung“

Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass die Auftragsarbeit des RWI die frühkindliche Bildung und das BAföG an erster Stelle bei der „Analyse der Parteiaussagen“ nennt. Bei der Forderung nach einem Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und nach mehr Qualität der Betreuung, folgen die Lohnschreiber des RWI getreu ihrem ideologischen Weltbild des „homo oeconomicus“ dem Leitbild der Akkumulation von „Humankapital“. Frühkindliche Bildung beeinflusse Lohn, Beschäftigungschancen, Gesundheit oder Lebenserwartung und – man beachte – sie verbessere die Erwerbsmöglichkeiten der Eltern. Das RWI spricht sich deshalb gegen das von der Regierung eingeführte Betreuungsgeld aus, weil dadurch nach der „Arbeitsmarkttheorie“ die „Erwerbsquote der Mütter, besonders in bildungsfernen Haushalten“ sinke. Da gerade solche Mütter „tendenziell niedrigere Stundenlöhne erzielen“, sei der Anreiz hoch, zu Hause zu bleiben und das Kind selbst zu betreuen.

Es geht also vor allem darum Mütter (eben mit tendenziell niedrigen Löhnen) dem Arbeitsmarkt zuzuführen und den Kindern bessere Chancen im Wettbewerb um Arbeitsplätze zu eröffnen.

Dazu machten SPD und Grüne die zielführendsten Aussagen in ihren Wahlprogrammen, urteilt das RWI.

Wahlkriterium: „BAföG“:

Gleichfalls „effizienztheoretisch“ wird die Ausbildungsförderung für Studierende, „die ihr Studium nicht über den Kreditmarkt oder Dritte finanzieren können“ vom RWI eher hingenommen als begründet: „Die Förderung durch Steuermittel lohnt sich, da sie Unterinvestitionen in Bildung ausgleicht und besser Ausgebildete ein Steuerplus und weniger staatliche Transfers bedeuten. Schließlich treiben Akademiker Innovationen und Wachstum an.“

„Nach Untersuchungen“ – so behauptet das RWI – fördere die finanzielle Unterstützung

für Studenten die Studienaufnahme allerdings nur leicht.

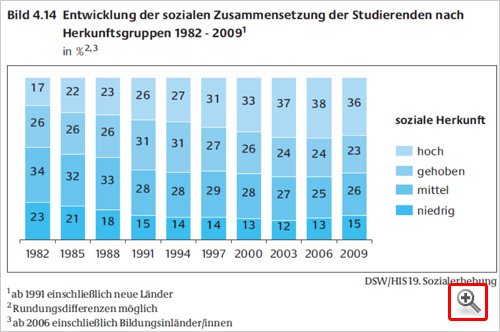

Einmal davon abgesehen, dass mir solche „Untersuchungen“ bisher nicht bekannt sind, so zeigen sämtliche Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks, dass für rund 40% aller Studierenden die Finanzierung ihres Studiums ein großer Unsicherheitsfaktor ist. Die Kosten für ein Studium sind nach wie vor für viele Studierwillige die größte Barriere für die Aufnahme eines Studiums. Für viele Studierenden aus benachteiligten Schichten, wäre ein Studium ohne BAföG schlicht nicht möglich. Aber: Ohne dass man sich auf „Untersuchungen“ stützen müsste, zeigt eine ganz konkrete und eindeutige historische Erfahrung wie entscheidend das BAföG gerade für Studierende aus nicht so wohlhabenden Schichten ist. Als in der Regierungszeit von Helmut Kohl das BAföG auf Darlehen umgestellt worden ist, führte das von 1982 bis 2000 zu einem Rückgang des Anteils der Studierenden aus sog. „bildungsfernen Schichten“ von 23 auf 13%, der Anteil der einkommensstarken Herkunftsgruppen stieg entsprechend von 17% auf 33%. Erst seit der Verbesserung des BAföG im Jahre 1999 stieg der Anteil der Studierenden pro Jahrgang wieder an.

Dieser Beleg aus der Wirklichkeit zeigt, dass das Fazit des RWI, die Erhöhung habe nur einen geringen Einfluss auf die Quote der der Studienanfänger, eine völlig unbelegte Behauptung ist. Selbst wenn das BAföG die Quote der Studienanfänger insgesamt nur gering beeinflussen würde, so müsste man immer noch fragen, wie mit der Studienförderung die Quoten der Studienanfänger aus den unterschiedlichen sozialen Schichten beeinflusst werden.

Wollte man eben nicht nur „Chancengerechtigkeit“ sondern „Chancengleichheit“ müsste bei der Studienförderung noch viel getan werden. Denn nach wie vor ist der Anteil der Studierenden mit „niedriger sozialer Herkunft“ gemessen am Anteil der jungen Menschen aus dieser Schicht an der jeweiligen Alterskohorte skandalös gering.

Quelle: 19. Sozialerhebung des DSW [PDF – 2.5 MB]

Warum bei einer bedarfsabhängigen (also am Einkommen der Eltern ausgerichteten) Studienförderung die Besserverdienenden profitieren würden, bleibt das Geheimnis des RWI.

Wahlkriterium „Flexible Instrumente des Arbeitsmarkts“

Nachdem der vermeintlich fortschrittliche und soziale Tarnmantel der „Chancengerechtigkeit“ abgelegt wurde, kommt das RWI auf die üblichen Themen der neoliberalen Propaganda zu sprechen: auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, den Kampf gegen Mindestlöhne, auf die Verteidigung der Rente mit 67 und natürlich auf die Abwehr von Steuererhöhungen.

- Zeitarbeit

- Das RWI behauptet, für Zeitarbeitnehmer gelte das „Equal-Pay-Prinzip“ und schließlich seien ja für Zeitarbeitnehmer Tarifverträge eingeführt worden und es gebe seit 2012 eine allgemein verbindliche Lohnuntergrenze von mindestens 7,50 Euro Stundenlohn im Osten und von 8,19 Euro im Westen Deutschlands.

Komisch nur, das ein und dasselbe RWI in einer ausführlicheren Studie für die Bertelsmann Stiftung zu ganz anderen Ergebnissen kam. Dort heißt es, dass die Zeitarbeitnehmer „die Last der Flexibilität“ trügen und bis zu 50 Prozent weniger Einkommen für vergleichbare Tätigkeiten erzielten. Große Verdienstunterschiede bestünden selbst dann, wenn man Beschäftigte auf gleichen Qualifikationsniveaus miteinander vergleiche. So verdiene in Westdeutschland ein Zeitarbeitnehmer mit Berufsausbildung knapp die Hälfte (minus 47 Prozent) und in Ostdeutschland ein Drittel weniger (minus 36 Prozent) als ein Arbeitnehmer mit gleichem Bildungsniveau in der Gesamtwirtschaft.

Es kommt also offenbar auf den Auftraggeber an zu welchem Ergebnis das „Forschungsinstitut“ RWI kommt.

- Dann wird behauptet, Zeitarbeit verbessere die Beschäftigungschancen. Zwar muss das RWI zugeben, dass nach Betriebsumfragen nur zwischen 7 und 14 Prozent der Zeitarbeiter von ihrem Einsatzbetrieb in Festanstellung übernommen werden. Der sog. „Klebeeffekt“ ist also äußerst gering.

Das RWI behauptet dann weiter, dass „Studien zufolge…nur ein geringer Anteil der Unternehmen, die Zeitarbeit nutzte, diese Form der Beschäftigung“ aufzubauen und gleichzeitig die Stammbelegschaft reduziere.

In der Studie für Bertelsmann [PDF – 2.8 MB] hieß es noch viel vorsichtiger:

“Eine Analyse der Entwicklung von Zeitarbeits- und Stammbeschäftigung innerhalb eines Betriebs zeigt, dass nur ein geringer Anteil der Kundenbetriebe Zeitarbeit aufbaut und gleichzeitig Stammbeschäftigung abbaut. Das Gegenteil ist häufiger zu beobachten. Dies spricht gegen die These, dass Zeitarbeit vor allem genutzt wird, um die Stammbeschäftigten zu ersetzen. Allerdings lässt sich diese Möglichkeit aufgrund der rein deskriptiven Untersuchungen auch nicht völlig ausschließen.”

(S. 49)

Die letztgenannte deutliche Einschränkung der Aussagekraft wird natürlich in der neuen Analyse unterschlagen. Zurecht titelte die Financial Times Deutschland damals: „Leiharbeit ist nicht zwangsläufig eine Brücke in den Arbeitsmarkt“.

Aber auch die damalige Studie hatte schon deshalb einen geringen Aussagewert, weil sich die Datenbasis auf die Jahre 2008/2009 also auf diejenigen Jahre bezieht, in denen die Finanzkrise am stärksten auf die Realwirtschaft durchschlug, und deshalb die Zahl der Leiharbeiter – entsprechend ihrer Pufferfunktion – erheblich zurückging, während die Stammbelegschaften geschont wurden. Die Leiharbeitnehmer waren eben die ersten Krisenopfer. Im Übrigen kommen Betriebsräte hinsichtlich des Verdrängungseffekts der Stammbelegschaften durch Zeitarbeit zu ganz anderen Ergebnissen.

Um die Tatsache, dass sich die Zahl der Zeitarbeiter von 330.000 im Jahre 2003 bis 2012 mit 908.000 fast verdreifacht hat, während sich während sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im gleichen Zeitraum von 26,2 auf 28,9 Millionen, also nur um gut 10 Prozent erhöht hat, drückt sich das RWI herum. Die Leiharbeit nahm relativ deutlich stärker zu als die Beschäftigten insgesamt. Doch selbst die Zahlen über die Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sagen nur die halbe Wahrheit, denn der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt basiert vor allem auf einem Zuwachs an Teilzeit- und Minijobs.

Quelle: DIW [PDF – 343 KB]

In Zahlen drückt sich das so aus:

1991 arbeiteten 29,2 Millionen Arbeitnehmer in Vollzeitbeschäftigung, 2012 waren es nur noch 24,3 Millionen, das ist ein Rückgang um 16,6 Prozent. Umgekehrt verlief die Entwicklung bei der Teilzeitbeschäftigung (inklusive Minijobs). 1991 waren 4,7 Millionen Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt und 2012 waren es 12,7 Millionen, eine Zunahme um 167,7 Prozent.Das Unwesen, Leiharbeiter durch Werksverträgler zu ersetzen oder die Zunahme der befristeten Arbeitsverträge, die Zeitarbeit gar nicht mehr nötig machen, wird gar nicht erst angesprochen.

Die Behauptung, eine Einführung einer Flexibilitätszulage oder einer Überlassungshöchstdauer, wie sie SPD, Grüne und die Linke vorschlagen, erschwerten den Zugang zum Arbeitsmarkt, kann man auch umkehren. In ihrer damaligen Studie für Bertelsmann haben die RWI-Autoren sogar angeregt die Zeitarbeitslöhne anzuheben, weil dies zu einer schnelleren Übernahme führen könnte.

- Das RWI behauptet, für Zeitarbeitnehmer gelte das „Equal-Pay-Prinzip“ und schließlich seien ja für Zeitarbeitnehmer Tarifverträge eingeführt worden und es gebe seit 2012 eine allgemein verbindliche Lohnuntergrenze von mindestens 7,50 Euro Stundenlohn im Osten und von 8,19 Euro im Westen Deutschlands.

- Minijobs

Das RWI behauptet, der Anstieg von geringfügig Beschäftigen zwischen 2003 und 2012 von 5,5 auf 7,4 Millionen habe vor allem Frauen mit Kindern und Arbeitslosen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Dass Minijobs seltener in den regulären Arbeitsmarkt überleiten, wird selbst von den Autoren dieser Auftragsarbeit zugestanden. Das läge daran, dass gar kein Übergang erwünscht sei.

Eine Erhebung des NRW-Arbeitsministeriums kommt zu einem gegenteiligen Ergebnis. Danach erklärten nur 14 Prozent der geringfügig Beschäftigten, dass sie den Minijob machten, weil sie sonst nichts anderes fänden und nur die Hälfte der Befragten wünscht sich keine Veränderung hinsichtlich ihres Erwerbsstatus (S. 107) [PDF – 3.0 MB].

Das RWI will an den jetzigen Regelungen festhalten, weil sie die Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichten und so die „Chancengerechtigkeit“ erhöhten. Wie es mit dieser Erhöhung der „Chancengerechtigkeit“ tatsächlich aussieht hat eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aufgezeigt:

Minijobs, die ja überwiegend von Frauen (4,7 Millionen) ausgeübt werden, sind für die Minijobberinnen in aller Regel eine Sackgasse und sie sind ein Hauptrisiko für Altersarmut, weil sie eine existenzsichernde Alterssicherung nahezu unmöglich machten (Siehe dort unter Zentrale Ergebnisse II. Ziffer 3 [PDF – 2.3 MB]).So sieht also die Erhöhung der „Chancengerechtigkeit“ in der Zukunft aus.

Wahlkriterium Mindestlöhne

Dass das RWI und mit ihm natürlich die INSM gegen allgemeinverbindliche gesetzliche Mindestlöhne sind, ist bekannt. So hat der Präsident des RWI – der jüngst auch noch zum Vorsitzenden des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen worden ist – dieser Tage noch vor einem gesetzlichen Mindestlohn gewarnt. Für ihn ist der Arbeitsmarkt zu behandeln wie ein Kartoffelmarkt, will sagen: steigt der Preis (= Lohn), sinkt die Nachfrage (= weniger Arbeitsangebote); also, Lohn runter, Arbeitsmarkt geräumt, so lautet die Fata Morgana. Dass in einem sinnvollen Maße höhere Löhne durch die Rückwirkung auf die Nachfrage mehr Jobs entstehen lassen können, die Angebots- und die Nachfragekurve also nicht unabhängig voneinander sind, liegt außerhalb des (ökonomischen) Horizonts des „Wirtschaftsweisen“. Löhne sind eben nicht allein der Preis für die Arbeit, sondern in der Summe das Einkommen der abhängig Beschäftigten, die immerhin die Hälfte der Nachfrage des gesamten Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Wenn die Angebotstheorie empirisch richtig wäre, hätten wir schon längst Vollbeschäftigung haben müssen, denn bis vor einigen Jahren gab es kaum irgendwo einen Mindestlohn und dazuhin sind bis vor kurzem die (Real-)Löhne seit den 90er Jahren kaum gestiegen.

Der Präsident des RWI meint, jeder Arbeitsplatz müsse sich „wirtschaftlich tragen“. Das hört sich plausibel an. Leider hat weder sein Institut noch irgendein anderer Ökonom in der Welt aber bisher ausrechnen können, wie viel mehr der millionenschwere Manager gegenüber dem Portier eines Unternehmens im Wettbewerb „erwirtschaftet“. Wenn das Grenzprodukt (also die letzte im Produktionsprozess eingesetzte „Arbeitseinheit“) errechnet werden könnte, dann könnte man sich künftig Lohnverhandlungen ersparen. Die vom RWI behaupteten negativen Auswirkungen von Mindestlöhnen sind also ein theoretisches Konstrukt, das vor allem das unternehmenspolitische Ziel unterstützen soll, die Löhne zu senken oder möglichst niedrig zu halten. Wer sich gegen Mindestlöhne ausspricht und damit für ein weiteres Sinken der Löhne in den untersten Lohngruppen sorgt, um damit Beschäftigung im Niedriglohnsektor zu schaffen, der „fordert implizit auch eine Senkung des durchschnittlichen Lohnniveaus, wenn er nicht gleichzeitig eine entsprechende Anhebung der Löhne in höheren Verdienstgruppen ausdrücklich anmahnt“ (Flassbeck/Spiecker).

Dass die Menschen arbeiten müssen, um zu überleben, steht bei der Betrachtung des RWI außen vor. Eigentlich müsste das RWI nur einen Taschenrechner bemühen, um auszurechnen, dass ein Mindestlohn von 8,50 € bei einem normalen Arbeitsverhältnis einen Monatslohn von gerade mal 1350 € ergibt.

Im Übrigen ist nirgendwo, wo es Mindestlöhne gibt – und das sind immerhin 20 Länder in der EU -, empirische nachgewiesen worden, dass sie Arbeitsplätze vernichteten. (Siehe dazu nochmals aktuelle Forschungsergebnisse zum Mindestlohn)

Dort wo das RWI die Beschäftigungswirkung des Mindestlohns, nämlich im Bauhauptgewerbe einmal empirisch untersucht hat, kam es zu einem ganz anderen Ergebnis, als mit der jetzt unterstellten dogmatischen Substitutionsthese, nämlich der Mindestlohn habe dort keine Arbeitsplätze gekostet.

Aber wenn es um die Wahlkampf geht, schert sich das RWI selbst um seine eigenen Befunde einen feuchten Kehricht.

Wahlkriterium „Die Rente“

Das RWI behauptet, „durch Heraufsetzung des Renteneintrittsalters kann die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer erhöht werden“. Eine arbeitsmarktpolitische Erklärung dafür, wie allein dadurch, dass Arbeitnehmer länger arbeiten, sich deren Erwerbsbeteiligung erhöhen soll, wird allerdings nicht geliefert. Werden dadurch etwa Stellen geschaffen?

Durch die Rente mit 67, wird bestenfalls ein ökonomischer Druck auf die Arbeitnehmer ausgeübt, länger arbeiten zu müssen, weil die Abschläge bei der Rente bei einem früheren Ausscheiden pro Jahr um 3,6 Prozent steigen. Und das, angesichts der Tatsache, dass derzeit Männer in Westdeutschland nur auf eine durchschnittliche Rente von 857 Euro kommen, bei Frauen sind es sogar nur 479 Euro.

Zwar kommt auch das RWI nicht um die Tatsache herum, dass „die Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmer immer noch niedrig“ ist und bereits ab etwa 59 Jahren stark abfalle, aber wie die tatsächliche Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer aussieht, interessiert offenbar nicht:

Fast die Hälfte der Rentenversicherten hört derzeit vor 65 Jahren auf und muss Abschläge bei der Rente hinnehmen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hatten von den 64-Jährigen im Juni 2012 nur 14,2 Prozent einen Job. Wo sollen denn die Stellen herkommen, damit „Chancengerechtigkeit durch ein höheres Renteneintrittsalter möglich ist“?Auf diese entscheidende Gerechtigkeits-Frage kann das RWI natürlich keine Antwort geben, stattdessen weicht man auf ein anderes Feld angeblicher Gerechtigkeit aus, nämlich auf die „Generationengerechtigkeit“. Damit landet man bei der gängigen politischen Begründung für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, nämlich bei der künftigen Finanzierung des Rentensystems. Und die Rentenfinanzierung ist aus Sicht der neoliberalen Ökonomen des Pudels Kern. Eine steigende Lebenserwartung könnte nämlich zu einem Ansteigen der Versicherungsbeiträge führen und damit auch für die Arbeitgeberseite zu höheren sog. „Lohnnebenkosten“. Und im Sinne der Standort- und Wettbewerbsideologie muss eine solche Belastung der Unternehmen, egal wie die Produktivität und die Profite auch steigen mögen, unter allen Umständen vermieden werden. Da sollen in Zukunft lieber schon mal die Rentner bluten.

Mit der Einführung einer neuen Gerechtigkeitsvariante, nämlich der „Generationengerechtigkeit“ hat man eine weitere Ausflucht aus der bestehenden Verteilungs-Ungerechtigkeit gefunden. Denn die Verteilung des „Kuchens“ ist heute wie in aller Zukunft kein Problem zwischen Alt und Jung, sondern eine Frage der Verteilung zwischen Arm und Reich. Aber diese Verteilungsfrage, ist natürlich für das RWI ein Tabu.

Wahlkriterium „Einkommensteuer“

Immerhin räumt das RWI ein, dass die Steuerpläne der Regierungsparteien unter der Überschrift „Abbau der kalten Progression“ „in absoluten Zahlen die Steuerpflichtigen mit höherem Einkommen stärker entlastet“ und dass die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wie ihn die FDP fordert, vor allem den Steuerpflichtigen mit höherem Einkommen zugutekäme.

Aber – wie nicht anders zu erwarten – werden die Steuererhöhungspläne sämtlicher Oppositionsparteien in Bausch und Bogen abgelehnt.

Deutschland verbuche derzeit einen Rekord an Steuereinnahmen und „um Teilhabemöglichkeiten zu verbessern, muss der Staat vielmehr die richtigen Prioritäten setzen als Steuern zu erhöhen“, so lautet die Behauptung.

Diese Aussage hat nun mit Wissenschaftlichkeit rein gar nichts zu tun, damit werden schlicht die Parolen der Regierung nachgebetet. Auch die Behauptung, dass eine höhere steuerliche Belastung von höheren Einkommen die Bereitschaft zur Übernahme von Risiken und Anstrengungen verringern und die wirtschaftliche Dynamik sich spürbar abschwächen und das Arbeitsangebot und die Nachfrage nach Arbeit „negativ beeinträchtigt“ würde, ist reine Ideologie.

Um mich nicht zu wiederholen, verweise ich auf meinen nur kurz zurückliegenden Beitrag „Der Manipulationsapparat gegen Steuererhöhungen läuft mal wieder auf Hochtouren“.

Fazit:

Scheinheilig erklärt der Geschäftsführer der INSM, Hubertus Pellengahr, „die Ergebnisse stellen keine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei dar“. Tatsächlich ist die unter dem Deckmantel der „Wissenschaftlichkeit“ für die INSM erstellte „Analyse“ der Programmaussagen der Parteien des „Rheinisch Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung“ (RWI) nichts als reine Propaganda für Schwarz-Gelb und für die Fortsetzung eines neoliberalen Kurses. Die bestehende soziale Ungerechtigkeit wird nicht angetastet bzw. sie wird mit Ausflüchten in eine Vortäuschung von einem Mehr an „Chancengerechtigkeit“ mit geradezu manipulativen Mitteln unter den Teppich gekehrt.

Der Präsident des RWI, das diese „Analyse“ erstellt hat und diese somit auch zu verantworten hat, ist Vorsitzender des Sachverständigenrates. Dieser sog. „Wirtschaftsweise“ ist sich nicht einmal zu schade, sich von der Arbeitgeberlobby INSM auch noch zitieren zu lassen. Spätestens mit diesem schändlichen Zusammenspiel mit der INSM sollte jegliche staatliche Förderung des RWI aufgrund nachweislich mangelnder wissenschaftlicher Seriosität eingestellt werden. Der Präsident des RWI, Christoph M. Schmidt, hat sich mit dieser Analyse als „Mietmaul“ der Arbeitgeberverbände offenbart und seine Reputation als Vorsitzender des wichtigsten wirtschaftspolitischen Beratungsgremiums der Regierung endgültig verloren.