Die 1:12 Initiative in der Schweiz: Provokation oder notwendige Korrektur von Machtmissbrauch?

“Die Einkommensverteilung hat sich in Mitteleuropa in den letzten Jahren vor und nach Steuern immer weiter zugunsten der hohen Einkommen verschoben. Gleichzeitig sind positive Ergebnisse dieser Politik bei den Investitionen und bei der Produktivität nicht zu erkennen. Auch in der Schweiz bleiben die Einkommen der großen Mehrheit der Bevölkerung hinter der Produktivitätsentwicklung zurück, was zu weiterer funktionsloser Ungleichheit führt. Das ist fatal: Anstatt die Investitionen in Sachkapital und die Binnenwirtschaft zu stärken, drängen wir die Wirtschaft immer mehr in den Export und in spekulative Anlagen. Damit verstärken wir die Instabilität des Systems und spalten die Gesellschaften Europas. Angesichts dessen geht die 1:12 Initiative in die richtige Richtung und deshalb unterstütze ich sie”, sagt Heiner Flassbeck. Hier eine Stellungnahme von ihm und Friederike Spiecker zu der Schweizer Volksinitiative „1 : 12 – Für gerechte Löhne“ angestoßen von den dortigen Jungsozialisten unterstützt von der SP, den Grünen, dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaft Unia. Am 24. November 2013 wird darüber abgestimmt.

Die 1:12 Initiative in der Schweiz: Provokation oder notwendige Korrektur von Machtmissbrauch?

Genf, 15.10.2013

Eine Stellungnahme von Professor Dr. Heiner Flassbeck und Diplomvolkswirtin Friederike Spiecker

“Die Einkommensverteilung hat sich in Mitteleuropa in den letzten Jahren vor und nach Steuern immer weiter zugunsten der hohen Einkommen verschoben. Gleichzeitig sind positive Ergebnisse dieser Politik bei den Investitionen und bei der Produktivität nicht zu erkennen. Auch in der Schweiz bleiben die Einkommen der großen Mehrheit der Bevölkerung hinter der Produktivitätsentwicklung zurück, was zu weiterer funktionsloser Ungleichheit führt. Das ist fatal: Anstatt die Investitionen in Sachkapital und die Binnenwirtschaft zu stärken, drängen wir die Wirtschaft immer mehr in den Export und in spekulative Anlagen. Damit verstärken wir die Instabilität des Systems und spalten die Gesellschaften Europas. Angesichts dessen geht die 1:12 Initiative in die richtige Richtung und deshalb unterstütze ich sie.” (Heiner Flassbeck)

1. Die Diagnose

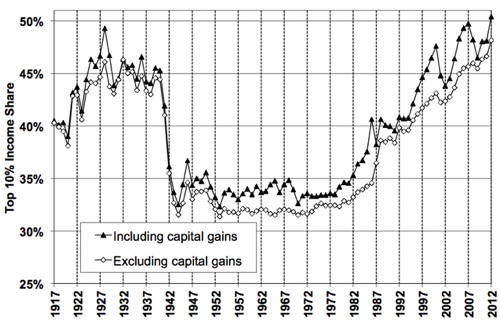

In den wichtigsten Industrieländern ist in den letzten zwanzig Jahren die Schere zwischen den niedrigsten und den höchsten Einkommen massiv auseinandergegangen. Insbesondere in den privaten Unternehmen haben die obersten Einkommen wesentlich stärkere Zuwächse zu verzeichnen als die unteren (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Anteil des Einkommens der oberen 10% der Einkommensbezieher an den gesamten Einkommen in den USA von 1917 bis heute

In den USA – das dürfte aber auch für die Schweiz gelten – hat diese dramatische Veränderung sicherlich auch mit einem bedeutenden Struktureffekt zu tun: Der Anteil des Finanzsektors hat in den vergangenen dreißig Jahren stetig zugenommen, und, noch wichtiger, der Anteil der Gewinne im Finanzsektor an den gesamten Gewinnen hat ebenfalls zugenommen, was auch für die Entlohnung in den höchsten Einkommenskategorien direkte Auswirkungen hatte. Eine wichtige Frage ist, ob der steigende Anteil des Finanzsektors an den Gewinnen in der Gesamtwirtschaft vor der Krise von 2008 eine nachhaltige und positive Veränderung der Struktur der Realwirtschaft mit sich gebracht hat (abzulesen an einem deutlich höheren Kapitalstock und entsprechender Produktivitätszuwächse), oder ob durch besondere Ereignisse – wie die Deregulierung dieses Sektors – eine nicht nachhaltige Blasenbildung gefördert wurde, die mit dem Entstehen von Scheingewinnen eine Entlohnungsstruktur mit sich gebracht hat, die mit einer Re-regulierung dieser Märkte verschwinden müsste.

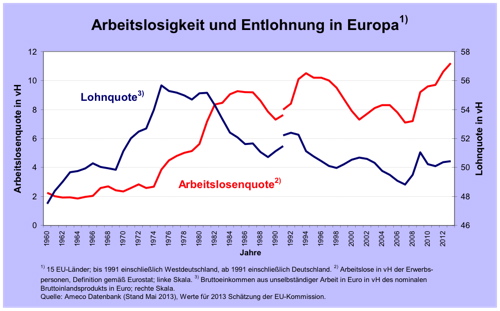

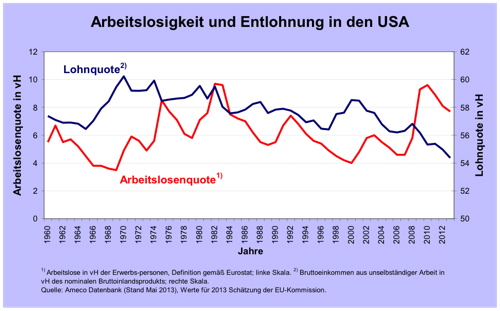

Zudem hat sich die funktionelle Einkommensverteilung (also zwischen Arbeit und Kapital) generell zulasten der Arbeit verschoben. Die Lohnquote ist im Durchschnitt aller Industrieländer seit den siebziger Jahren, abgesehen von zyklischen Schwankungen, stetig gesunken (vgl. Abbildungen 2 und 3).

Abbildung 2

Abbildung 3

Den siebziger Jahren waren Zeiten deutlicher Umverteilung zugunsten des Faktors Arbeit vorausgegangen – die Lohnquoten waren kräftig gestiegen. Die im Zuge der ersten Ölpreiskrise stark steigende Arbeitslosigkeit übte dann Druck auf die Löhne aus, was wegen der vorherigen Verteilungsänderung durchaus zu rechtfertigen war. Doch dieses Muster hat sich in der Finanzkrise 2008 nicht wiederholt: Ihr ging kein kräftiger Anstieg der Lohnquote voraus, vielmehr setzte die Krise und mit ihr ein erneut kräftiges Anwachsen der Arbeitslosigkeit bei einem bereits sehr niedrigen Niveau der Lohnquote ein. Es liegt somit auf der Hand, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Zuge der Finanzkrise nicht durch zu hohe Löhne ausgelöst worden ist. Eine solche Diagnose, die in den siebziger Jahren nicht leicht von der Hand zu weisen war, ändert die Einschätzung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt und des Arbeitsmarktes an sich, nämlich als Markt, fundamental: Ein Markt, der bei niedrigen Preisen das Entstehen eines Angebotsüberschusses zulässt, ist dysfunktional.

Wenn das, was hier beobachtet wird, nicht ökonomisch im Sinne von reinen Marktvorgängen erklärt und begründet werden kann, sondern wenn hier schlicht Missbrauch von Marktmacht vorliegt, erfordert ein solcherart pervertierter “Markt” ein Eingreifen des Staates. Denn es stellt sich die Frage, ob ein solches Auseinanderdriften der Einkommen das Wirtschaftssystem destabilisiert und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft insgesamt hat. Die Marktwirtschaft ist keine Religion, sondern Mittel zum Zweck. In einer Demokratie hat sie den unmittelbaren Zweck, allen Mitgliedern einer Gesellschaft eine menschenwürdige materielle Lebensgrundlage zu ermöglichen und sie an der Wohlstand steigernden Wirkung des technischen Fortschritts teilhaben zu lassen.

Liegt Missbrauch von Marktmacht vor, müssten sich die Regierenden des Staates (oder der Staatengemeinschaft) fragen, wie sich die Einkommensverhältnisse zu Zeiten dargestellt haben, als solche Missbrauchsmöglichkeiten nicht gegeben waren. Der Staat könnte, um den Missbrauch zu verhindern, auf drei Arten eingreifen. Entweder korrigiert er das Auseinanderlaufen der Einkommen einmalig und setzt für die Zukunft einen Gleichlauf durch. Oder er kann ein grundsätzlich nicht zu überschreitendes Verhältnis der höchsten zu den geringsten Einkommen für die Volkswirtschaft insgesamt oder für Unternehmenseinheiten vorschreiben. Drittens kann der Staat alternativ oder zusätzlich über die Sekundärverteilung, also über Steuern und Abgaben, dafür sorgen, dass sich die Einkommensverhältnisse wieder annähern.

Machtmissbrauch kann angenommen werden, wenn sich Indikatoren finden lassen, die eine Machtverschiebung in den Märkten zugunsten einer Seite, im vorliegenden Fall also der Kapitalseite bzw. der Unternehmen und deren Manager, anzeigen. Am Arbeitsmarkt geht es hier um anhaltende Ungleichgewichte, die die Verhandlungsposition einer Seite so sehr schwächen, dass die Ergebnisse der Verhandlungen systematisch zu ihren Ungunsten ausfallen.

Zweifellos hat der Anstieg der Arbeitslosigkeit seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, insbesondere aber das lange Andauern der Arbeitslosigkeit in den meisten Industrieländern eine Machtverschiebung zugunsten der Seite der Arbeitgeber mit sich gebracht. Arbeitnehmer, die nach dem Verlust ihres derzeitigen Arbeitsplatzes lang anhaltende Arbeitslosigkeit fürchten müssen, sind in ihrer Verhandlungsposition über eine Beteiligung der Löhne am Produktivitätsfortschritt fundamental geschwächt. Neoklassische Theorien der Lohnfindung unterstellen, dass Arbeitskräfte, die nicht kollektiv verhandeln, über Abwanderung Druck auf die Arbeitgeber ausüben können, marktgerechte, d.h. am Produktivitätsfortschritt orientierte Löhne zu zahlen. Diese Möglichkeit gibt es aber nur bei Vollbeschäftigung oder zumindest einem Beschäftigungsstand, der für die Arbeitnehmer eine rasche Wiederbeschäftigung im Falle von Arbeitslosigkeit gewährleistet. Diese Machtverschiebung erklärt, dass es den Arbeitnehmern bzw. den Gewerkschaften als ihren kollektiven Verhandlungspartnern seit Mitte der 1970er Jahre nur noch sporadisch gelungen ist, eine volle Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivitätsfortschritt durchzusetzen.

Die Tatsache einer generellen Machtverschiebung am Arbeitsmarkt erklärt zu einem Teil auch die Machtverschiebung innerhalb der Gruppe der Arbeitnehmer hin zu höher qualifizierten Arbeitskräften. Hohe und lang anhaltende Arbeitslosigkeit führt immer zu sogenannten Sickereffekten, also dem Phänomen, dass es besser Qualifizierten leichter gelingt, an Arbeitsplätze zu kommen, die eigentlich leicht unterhalb ihrer Qualifikation angesiedelt sind. Dadurch wird die Situation für die Arbeitskräfte mit der geringsten Qualifikation bei anhaltender Arbeitslosigkeit systematisch immer schlechter und ihre Verhandlungsposition bezüglich der Lohnentwicklung erodiert.

Das allein würde aber wohl nicht die riesigen Unterschiede in der Entlohnung erklären, die heute zu beobachten sind. Hinzu kommt die Globalisierung als solche und vor allem, welche Wirkungen ihr in der öffentlichen Diskussion zugeschrieben werden. Das hat eine weitere Machtverschiebung bewirkt, da die Unsicherheit der Arbeitskräfte hinsichtlich ihrer Verhandlungsposition zugenommen hat. Die Drohung mit einem globalen Überschuss an Arbeitskräften und die konkrete Drohung der Abwanderung in Niedriglohnländer durch Unternehmen in Hochlohnländern hat ohne Zweifel die Macht der Arbeitgeber und der Manager vergrößert.

Des weiteren gibt es einen Struktureffekt, der in seiner Bedeutung für die Gehaltsspreizung nicht unterschätzt werden sollte. Das ungeheure Wachstum der „Finanzindustrie“ in der Schweiz und den angelsächsischen Ländern hat eine Struktur der globalen Wirtschaft begünstigt, in der ganz wenige riesige Player ganze Bereiche wie den Handel mit Derivaten, Bonds, Währungen und Aktien dominieren und kontrollieren. Hier kann von einem Wettbewerb im klassischen Sinne, wo unabhängige Akteure voneinander unabhängige Investitionsentscheidungen treffen, nicht mehr die Rede sein. Das Herdenverhalten der großen Spieler an den Finanzmärkten findet seinen unmittelbaren Niederschlag in ihren Entlohnungssummen, die jeden Kontakt mit dem, was durch normale Sachinvestitionen zu verdienen ist und entsprechend zu entlohnen wäre, verloren haben.

Das gilt auch für erhebliche Teile der Industrien, die sich der Informationsverarbeitung und -verbreitung widmen. Auch hier gibt es mehr monopolartige Strukturen als freien Wettbewerb. Auch hier besteht die Neigung, durch die Zahlung von extrem hohen Gehältern globale Marktführerschaft anzustreben und um jeden Preis zu erhalten. Nicht anders als im Fußball, wo mit riesigen Monopolgewinnen aus dem Ölgeschäft, aus der Finanzwirtschaft oder aus der Informationsindustrie unschlagbare Mannschaften zusammengekauft werden, bleibt der Wettbewerb und der ihm eigene Anreiz für jeden einzelnen, sich besonders anzustrengen, auf der Strecke.

Das Ergebnis dieser Interventionen von Geldgebern, die nicht dem spezifischen Sport-Markt angehören und deren finanzielle Möglichkeiten den üblichen Rahmen dieser Märkte sprengen, hat keineswegs durchweg positive Effekte. Wird die Spitze der Liga im Fußball monopolartig gestärkt und der Rest systematisch abgedrängt, wird in der Breite kein Nutzen gestiftet. Im Gegenteil: Die regionale Identifikation mit einem erfolgreichen Verein verschwindet und viele Talente geben frustriert auf, wenn sie nicht zu den großen Playern gehören, weil für sie die Chance, einmal einen wirklich großen Titel zu gewinnen, ganz nahe bei Null liegt. In der Wirtschaft werden viele Talente unmittelbar vom Finanzbereich aufgesogen, weil eine vergleichbar Arbeit in realwirtschaftlichen Branchen nicht zu einem auch nur annähernd vergleichbar guten Einkommensergebnis führt. Werden solche Talente für im Ergebnis unproduktive Tätigkeiten (Herdenverhalten, Kasinobetrieb der Finanzmärkte) eingesetzt, muss man von einer gravierenden Fehlallokation sprechen.

In diesem Umfeld hat sich auch in der übrigen privaten Industrie die Anspruchshaltung von Managern und Anteilseignern grundlegend verändert. Man fordert weit höhere Entgelte für die Spitzenkräfte des Managements und höhere Renditen für die Kapitaleigner zugleich. Berühmt geworden ist die Renditeerwartung einer großen deutschen Bank von 25 Prozent pro Jahr. Renditen für Kapitalanlagen von zehn bis fünfzehn Prozent pro Jahr gelten als absolut normal in einer Zeit, wo für die Arbeitnehmer Nullrunden für akzeptabel gehalten werden.

Die unbestreitbare Tatsache, dass Kapital und hochqualifizierte Arbeit in einem Umfeld hoher Arbeitslosigkeit und bedrohter Arbeitsplätze zugleich weit höhere Einkommen für sich fordern und auch durchsetzen, zeigt vollkommen klar, dass hier von einem freien Spiel des Wettbewerbs und der spezifischen Knappheit der höher entlohnten Tätigkeiten nicht die Rede sein kann. Es ist einfach die größere Macht, die es der Kapitalseite und ihren Führungskräften ermöglicht, sich selbst zu bedienen und den anderen Gürtel-enger-Schnallen zu verordnen.

Die weit verbreitete und einflussreiche These, im Zuge der Globalisierung, insbesondere mit der Öffnung bevölkerungsreicher Staaten wie China sei Arbeit im globalen Maßstab reichlicher und Kapital knapper geworden, was sich notwendigerweise in der Entlohnung der jeweiligen Faktoren und ihrer Vertreter in den Unternehmen zeigen müsse, war schon immer mehr als fragwürdig. Mit der großen Rezession nach der Finanzkrise ist sie vollends absurd geworden. Ausweislich der schwachen Investitionstätigkeit in der ganzen Welt und der niedrigsten Zinsen aller Zeiten in der gesamten industrialisierten Welt ist Kapital heute im Überfluss vorhanden. Dennoch hat das anscheinend kaum Auswirkungen auf die Entlohnung von Kapital (im Sinne von Gewinnen) und seiner Helfer bzw. umgekehrt auf die Entlohnung des Faktors Arbeit. Auch das zeigt, dass von einem wettbewerblich organisierten Markt, einem globalen allzumal, der auf die national gezahlten Entlohnungen einen entscheidenden Einfluss hätte, in keiner Weise die Rede sein kann.

Es gibt aber außer dem vermeintlich frei und immer richtig agierenden Markt keine Begründung für die entstandene Lücke in der Entlohnung unterschiedlicher Tätigkeiten. Es gibt ja auch keine erkennbare und auf die Entlohnung zurechenbare Verbesserung der Ergebnisse des Marktsystems. Weder sind die Investitionen in Sachanlagen markant gestiegen (sieht man von den sich inzwischen als Fehlinvestitionen herausstellenden Engagements im Immobiliensektor z.B. in Spanien ab), noch hat sich die Produktivitätsentwicklung beschleunigt. Auch hier ist das Gegenteil von dem der Fall, was die simple Theorie, dass vom Markt hoch entlohnt wird, was Angebotsengpässe beseitigt, nahelegt. Nicht zuletzt die große Krise von 2008 und 2009 hat gezeigt, dass von den hoch bezahlten Führungskräften in der „Finanzindustrie“ Kapital in Größenordnungen vernichtet wurde, die vorher für unvorstellbar gehalten wurden. Auch das würde für eine Absenkung der Entlohnung der Spitzenkräfte sprechen, nicht für eine Zementierung der Verhältnisse oder gar eine Anhebung ihrer Entlohnung.

Schließlich, und das könnte die letzte Verteidigungslinie der Vertreter der „freien“ Preisbildung sein, könnte man argumentieren, dass die Löhne in einem Modell des vollkommenen Wettbewerbs so festgelegt werden, dass die Entlohnung einer Person gerade der Grenzproduktivität dieser Person entspricht, weil ansonsten die Unternehmen die Person nicht beschäftigen würden. Folglich müsse in den letzten zwanzig Jahren die Produktivität der oberen Einkommensklasse entsprechend gestiegen sein, die der unteren aber relativ gefallen. Das Problem dieser Behauptung: Dafür gibt es keinerlei empirischen Beleg. Denn man kann die empirische Tatsache der Einkommensspreizung, die man mit dem Grenzproduktivitätsargument erklären möchte, logischerweise nicht zum Beweis dieses Arguments heranziehen. Das wäre so, als ob ein Richter einem auf Mord Angeklagten den Mord dadurch nachzuweisen versuchte, dass er die Tatsache anführt, dass es einen Ermordeten gibt. Abgesehen davon, dass, wie oben gezeigt, von einem vollkommenen Wettbewerb nicht die Rede sein kann, spricht auch sonst nichts dafür, dass es einen solchen Wirkungskanal via Grenzproduktivität gibt. Zudem, und das ist noch wichtiger, ist dieses Modell in sich mit schweren Mängeln behaftet.

Exkurs: Die Fiktion von der individuellen Grenzproduktivität

Wie wir viele Male gezeigt haben, gibt es keine individuelle Grenzproduktivität. Die Produktivität ist in allen modernen Marktwirtschaften, also in Systemen hoher Spezialisierung durch Arbeitsteilung, keine Größe mehr, die dem Beitrag des einzelnen Mitarbeiters zugerechnet werden könnte.

Von der Regierung festgelegte Mindestlöhne sind in der Wirtschaft der meisten Industrie- und Entwicklungsländer eine Tatsache. Besonders Länder, die nicht über ein eng geknüpftes, soziales Sicherheitsnetz verfügen, haben häufig und bereits seit langem das Instrument gesetzlicher Mindestlöhne gewählt, um gering qualifizierte Arbeitskräfte vor der Ausbeutung durch mächtige Arbeitgeber in Zeiten lang andauernder und hoher Arbeitslosigkeit zu schützen. Trotz einer Vielzahl empirischer Beweise, die zeigen, dass Mindestlöhne nur geringe oder keine Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit haben, stehen sie immer noch unter der kritischen Beobachtung der Mainstream-Ökonomen. Für sie stellt die Festlegung eines Lohnes durch die Regierung eine Intervention in einen effizienten Markt dar und deshalb – entsprechend einem Modell mit normal verlaufenden Angebots- und Nachfragekurven – einen Eingriff, der ein großes Risiko in sich birgt. Da der Preis, den die Regierung festsetzt, den Gleichgewichtspreis übersteigen könne – der in der neoklassischen Welt durch die Grenzproduktivität der Arbeitnehmer mit dieser Qualifikation festgelegt wird –, setze dies die gering qualifizierten Beschäftigten, die eigentlich geschützt werden sollten, einem viel höheren Risiko der Arbeitslosigkeit aus.

Grenzproduktivität ist jedoch ein theoretisches Konzept, das auf der Vorstellung basiert, dass beispielsweise der Beitrag einer Arbeitsstunde eines bestimmten Arbeitnehmers messbar und klar identifizierbar sei. Wenn das Gesetz eines Preises für dieses Segment des Arbeitsmarkts gilt, müssen alle Arbeitnehmer eine Lohnkürzung akzeptieren, wenn dem Arbeitsprozess eine zusätzliche Stunde zugefügt wird. Man unterstellt nämlich, dass unter sinkenden Skalenerträgen gearbeitet wird, was bedeutet, dass der Produktionsertrag bei jeder zusätzlichen Stunde sinkt. Dieses Konzept wäre nur dann gültig, wenn der Input vieler verschiedener Beschäftigter in einem Produktionsprozess extrem standardisiert wäre und klar identifiziert und gemessen werden könnte. Das ist jedoch in den meisten modernen Produktionsstätten überhaupt nicht der Fall.

Die große Mehrheit der Beschäftigten arbeitet in einem Umfeld, in dem weder die Grenzproduktivität der einzelnen Mitglieder eines Produktionsteams noch ihr relativer Beitrag bekannt sind oder überhaupt gemessen werden können. Wie hoch ist die Grenzproduktivität einer Krankenschwester in einem Krankenhaus und was ist ihr relativer Beitrag zu dem Gesamtergebnis verglichen mit dem der Chefärztin oder des Verwaltungspersonals? Weil dies unbekannt ist, bekommen die meisten Arbeitnehmer in der modernen Gesellschaft eine Entlohnung, die grob der Knappheit und der Verfügbarkeit von Menschen mit ähnlicher Qualifikation entspricht, niemals aber etwas, das mit ihrer individuellen Grenzproduktivität zu tun hätte.

Das kann man leicht beweisen. Eine Zunahme der Produktivität, besonders bei einem Produktionsprozess, der die Gesamtproduktivität einer Wirtschaft erhöht, wird sich unter normalen Umständen in sinkenden Preisen für Güter des erfolgreichen Produktionsprozesses niederschlagen. Das heißt, die Industrie, die normalerweise der Träger der steigenden Produktivität ist, rationalisiert und schafft damit die Möglichkeit, die Preise für Industriegüter zu senken. Wenn man für einen Augenblick annimmt, dass die Nominallöhne nicht steigen und ausreichend Wettbewerb am Gütermarkt herrscht, werden die gesunkenen Industriegüterpreise zu einer geringeren Inflationsrate führen und damit die Reallöhne aller Beschäftigten erhöhen. Die Reallöhne aller Beschäftigten steigen also, ohne dass es eine individuelle Verbesserung der Produktivität gegeben hat. Es ist das Team – und in dieser extremen Version das Team der Gesamtwirtschaft –, das belohnt wird durch den Fortschritt des Teams als Ganzem, vollkommen ohne die individuelle Verbesserung der Produktivität im Prozess zu berücksichtigen.

Nehmen wir das Beispiel einer Lehrkraft an einer Grundschule, die 40 Jahre lang immer genau das Gleiche unterrichtet hat, ohne Innovationen und ohne Zunahme ihrer individuellen Produktivität und ohne eine Veränderung des nominalen Gehalts, das sie bekommt. Mit steigender Gesamtproduktivität wird die Lehrkraft trotzdem an dem Erfolg der Gesellschaft teilhaben, wenn man zulässt, dass sich der Produktivitätsfortschritt in Form eines fallenden Preisniveaus in der Wirtschaft ausbreitet (das ein solches “monetary management by the trade unions” unerwünscht ist, weil es deflationär wirkt, steht auf einem anderen Blatt). Wenn die Volkswirtschaft ein explizites Inflationsziel hat, müssen alle Nominallöhne um dieses Ziel steigen plus die Wachstumsrate der Produktivität, aber das ist nur ein technische Frage und ändert nicht die Substanz des Anpassungsprozesses.

Deshalb hat jede Gesellschaft eine große Bandbreite, einen Mindestlohn festzulegen, ohne dass irgendwelche Gesetze des Marktes oder das Prinzip von Angebot und Nachfrage verletzt würden. Wenn es zum Beispiel eine Regel gäbe, dass der Mindestlohn immer die Hälfte des Durchschnittslohns der betreffenden Volkswirtschaft betragen solle, ist nicht zu sehen, dass ein solches Arrangement das Risiko, arbeitslos zu werden, bei einigen gesellschaftlichen Gruppen erhöhen würde. Einige arbeitsintensive Güter oder Dienstleistungen würden teurer werden, aber die Kaufkraft einer großen Gruppe von Beschäftigten würde steigen und die Zusammensetzung und das Niveau der Nachfrage verändern und damit die Produktion zugunsten von solchen Produkten, die sie bevorzugen.

Wie sich in einer Reihe von Ländern zeigt, können Mindestlöhne und ihre regelmäßige Anpassung wichtige Hinweise für die Lohnverhandlungen im privaten Sektor liefern. Ein Mindestlohn, der an die Produktivitätsentwicklung und ein Inflationsziel gekoppelt ist, kann als Stabilisator von Einkommenserwartungen der Mehrheit der abhängig Beschäftigten dienen, was wiederum die Wachstumsentwicklung stabilisiert. Teilhabe der Arbeitnehmer statt Flexibilität des Arbeitsmarktes lautet die Erfolgsformel der Zukunft.

Nimmt man hinzu, dass die Tatsache einer nicht lohnbedingten (sondern finanzmarktbedingten) Arbeitslosigkeit seit 2008 erneut Druck auf die Löhne und insbesondere auf die Löhne der Bezieher geringerer Einkommen ausübt, ist ein Eingreifen des Staates tief in die Strukturen des Arbeitsmarktes unabdingbar geworden. Es genügt eben nicht mehr, durch makroökonomische Steuerung die entstandene Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, weil der dysfunktionale Druck auf die Löhne die traditionelle Makrosteuerung ineffektiv macht. Der Staat kann als einziger Akteur diese Fehlsteuerung erkennen und korrigieren.

2. Die globale Therapie

Eine Veränderung der verzerrten Einkommensverhältnisse herbeizuführen, wäre naturgemäß am effektivsten auf der globalen Ebene. Gäbe es eine Weltwettbewerbsbehörde, die darüber wachte, dass auf allen Märkten genügend viele und genügend gleichberechtigte Anbieter agierten, müsste sie sich bemühen, die entstandenen Monopole zu zerschlagen und monopolartige Strukturen aufzuweichen. Darüber hinaus bedürfen die globalisierten Finanzmärkte einer globalen Aufsicht, die unter anderem verhindert, dass Herdenverhalten zu Blasenbildung an den Finanzmärkten führt, die riesige Gewinne der beteiligten Unternehmen vorgaukeln, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. In einem solchen Umfeld dürften Exzesse bei der Lohnbildung, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten waren, vermutlich nicht so leicht entstehen.

Allerdings sind alle diese globalen Ideen reine Illusion. Es gibt in den nächsten Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit keine Chance, solche für die Bewältigung unserer globalen wirtschaftlichen Probleme (einschließlich der ökologischen) Institutionen aufzubauen, weil die Lobby der Profiteure vom gegenwärtigen System zu stark ist. Sie hat sogar die temporär vorhandene Aufbruchsstimmung nach der großen Krise 2008/2009 erfolgreich „eingedämmt“. Wie sollte man erwarten, dass ihre politische Macht in einem nicht von solchen Schocks gekennzeichneten Umfeld überwunden werden könnte?

Auch was die Veränderung der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt betrifft, besteht keine Chance auf eine globale Lösung. Zwar hat sich mit den G 20 eine Gruppe installiert, die versucht, die globale Wirtschaftspolitik besser als zuvor zu koordinieren, aber de facto hat sie es bisher nicht vermocht, die widerstreitenden Interessen zu einem Ausgleich zu bringen oder wenigstens für eine Annäherung der Standpunkte zu sorgen. Hier ist es vor allem die Weigerung der Länder mit Überschüssen in der Leistungsbilanz (wie Deutschland), ihre Strategie der “Lohnmoderation” zu überdenken, die eine Einigung blockiert. Weil das Überschussland Nummer 1, Deutschland, weder über eine Aufwertung der eigenen Währung (wie die Schweiz) unter Druck gesetzt werden kann, noch erkennt, dass Lohnerhöhungen (wie in China) die richtige Lösung sind, bleibt die Arbeitslosigkeit global hoch und stabilisiert die Machtverhältnisse zulasten der Arbeitnehmer und der unteren Einkommen.

Das Vakuum, das die internationale Politik hinterlässt, wird von den tatsächlich globalisierten Märkten und Unternehmen genutzt, um Druck auf die von ihnen abhängig Beschäftigten auszuüben. Jenseits der offensichtlichen Fehlentwicklungen an den Finanzmärkten ist in der Industrie insbesondere die Drohung mit der Abwanderung von Unternehmen und Unternehmensteilen in Niedriglohnländer geeignet, die Arbeitnehmer gefügig zu machen. Obwohl das Potenzial für die tatsächliche Umsetzung dieser Drohung insgesamt gering ist, schafft doch die Unsicherheit über den eigenen Arbeitsplatz in vielen Unternehmen eine Verhandlungssituation, in der die meisten Arbeitnehmer bereit sind, auf Lohnerhöhungen zu verzichten, wenn nur der eigene Arbeitsplatz gesichert bleibt. Tarifverträge zur „Beschäftigungssicherung“ fanden zum Beispiel in Deutschland in der Vergangenheit eine breite Akzeptanz, weil sie den Arbeitnehmern vorgaukelten, tatsächlich der Sicherung ihrer Arbeitsplätze zu dienen. Dass aufgrund der geringeren Lohnerhöhungen dann aus gesamtwirtschaftlicher Sicht an anderer Stelle der Volkswirtschaft Arbeitsplätze gefährdet werden (und langfristig darüber auch der eigene), interessiert den Einzelnen nicht. Erstens denkt der Einzelne nicht gesamtwirtschaftlich (das ist auch nicht seine Aufgabe, sondern das wäre die Aufgabe der Politiker), weil für ihn nur der eigene Arbeitsplatz maßgeblich ist. Und zweitens denkt er nicht langfristig, wenn es kurzfristig um die Androhung des Verlusts seines Arbeitsplatzes geht. [1] Das ist die klassische „fallacy of composition“, wo das, was ein einzelner tut und für richtig hält, niemals für alle gelten kann. Auch diese fallacy ist eine direkte Aufforderung an den Staat, regulierend einzugreifen und dafür zu sorgen, dass ein Ergebnis erzielt wird, bei dem alle in gleicher Weise vom Fortschritt der Produktivität in der Volkswirtschaft profitieren können.

3. Gibt es eine nationale Umsetzung der globalen Therapie?

Die schwierigsten politischen Fragen ergeben sich aus dem Tatbestand, dass die Politik, die notwendig wäre, um dem vielfältigen Marktversagen am Arbeitsmarkt (und an den Finanzmärkten) einen Riegel vorzuschieben, eigentlich globale Politik sein müsste. Diese gibt es aber nicht. Kann ein einzelnes Land, noch dazu ein relativ kleines und sehr offenes Land wie die Schweiz, eine nationale Politik zur Korrektur dieser Fehlentwicklungen durchführen, ohne über Gebühr dafür in Form wirtschaftlicher Sanktionen der global agierenden Unternehmen büßen zu müssen?

Es gibt auf diese Frage keine einfache, allgemeingültige Antwort, aber es gibt einige wichtige Aspekte, die darauf hindeuten, dass die negativen Rückwirkungen bestimmter nationaler Eingriffe in den Arbeitsmarkt weit weniger gravierend sind als allgemein befürchtet. In der aktuellen Diskussion der 1:12 Initiative in der Schweiz wird zum Beispiel befürchtet, dass eine rasche Umsetzung der Initiative dazu führen würde, dass Führungskräfte abwandern, weil ihre Gehälter gekürzt würden, oder dass die unteren Löhne so stark stiegen, dass Mindestlohnarbeitslosigkeit entstünde. In der Tat, es ist nicht leicht von der Hand zu weisen, dass eine schockartige Umsetzung bei Unternehmen, in denen derzeit die Einkommensrelationen bei 1:50 oder darüber liegen, zu schockartigen Reaktionen der Beteiligten führen könnte.

Setzt man die Vorgabe jedoch nicht schockartig um, sondern in der Form, das man die zukünftig zu erwartenden Einkommenszuwächse so zwischen den Lohngruppen verteilt, dass man sich der 1:12 Relation systematisch – unter Beachtung des gesamten Produktivitätszuwachses der Volkswirtschaft (über einen Zeitraum, der den unteren Lohngruppen eine realistische Perspektive auf eine Besserung ihrer Lebensverhältnisse bietet) – annähert, ist nicht zu sehen, dass auf einer der beiden Seiten ein Schock ausgelöst würde.

Der Staat kann eine solche Vorgabe ohne großen administrativen Aufwand dadurch umsetzen, dass er nur solche Tarifverträge (oder neue Gehaltskontrakte allgemein) für gültig (entsprechend einem Wucherparagraphen) oder für allgemeinverbindlich erklärt, die diesem Ziel in irgendeiner Weise Rechnung tragen, also durch Nullrunden oder geringere Anhebungen in den oberen Bereichen und durch stärkere Anhebungen bei den unteren Gruppen, wobei die Lohnzunahme im Durchschnitt pro Kopf (oder besser: pro Stunde) dem gesamtwirtschaftlichen Ergebnis (also dem Produktivitätszuwachs pro Stunde plus der Zielinflationsrate) in etwa entsprechen sollte.

Um eine solche Entwicklung zu unterstützen, ohne sie direkt gesetzlich vorzuschreiben, könnte der Staat auch temporär (nämlich bis zum Erreichen der Zielrelation für die Volkswirtschaft insgesamt) die höheren Einkommen stärker besteuern und die unteren entlasten. Er würde dann darauf setzen, dass über die Verbände der Unternehmen und über die Gewerkschaften genügend Druck auf jedes einzelne Unternehmen ausgeübt würde, auf eine Free-rider-Strategie – also darauf zu vertrauen, dass andere in den sauren Apfel beißen, während man selbst weiter den süßen Trauben frönt – zu verzichten. Er kann schließlich das Steuerrecht so umgestalten, dass nur solche Löhne und Gehälter als Betriebsausgabe anerkannt und von der Steuer absetzbar gemacht werden, die der von ihm für richtig gehaltenen Norm entsprechen.

Wer argumentiert, auch eine solche moderate oder zeitlich gestreckte Anpassung an vernünftige Relationen sei nicht möglich, muss schon sehr artifizielle Begründungen bemühen. Das Zusammenführen der Relationen unterliegt keinen anderen Gesetzen als die Auseinanderentwicklung der letzten Jahrzehnte, es wird nur staatliche Macht ausgeübt, die die Ungleichheit in der wirtschaftlichen Macht korrigiert (so wie sie sie zuvor gefördert hat). Da sich keine überzeugenden Argumente dafür finden lassen, dass die Managergehälter losgelöst von der Produktivität (der Betriebe und der Volkswirtschaft) in den vergangenen Jahren weit stärker gestiegen sind als die Gehälter in den unteren Tarifgruppen, gibt es auch gegen die Umkehrung der Verhältnisse keine starken Argumente. Für die Volkswirtschaft wird die Umkehrung der Verhältnisse zu mehr Konsum und zu weniger Anlage suchendem Kapital führen, eine Entwicklung, die im Sinne höherer Sachinvestitionen nur zu begrüßen ist. Alle Argumente, die auf der Grenzproduktivität beruhen, kann man von vorneherein zurückweisen.

Insgesamt muss man sich politisch wieder in Erinnerung rufen, dass Marktwirtschaft keine Religion ist, sondern in einer Demokratie dem materiellen Wohlergehen aller Bürger dienen soll. Diesem Ziel wird die Marktwirtschaft nicht mehr gerecht, wenn die Politik der wirtschaftlichen Macht einzelner Akteure keine klaren Grenzen setzt. Monopole und monopolartige Strukturen sind auch im Zeitalter der Globalisierung durch nichts gerechtfertigt. Und das gilt keineswegs nur für die Gütermärkte. Noch wichtiger sind die Finanzmärkte, wo aufgrund der eigenartigen Informationsverarbeitung Herdenbildung die Regel ist und damit ein Verhalten, das von vorneherein dem Ideal der Marktwirtschaft fundamental widerspricht und monopolartige Strukturen ungemein begünstigt. Es gibt eben nicht nur „to big to fail“, sondern viel gravierender „to big to be efficient“.

Jenseits der Stärkung von Institutionen, die sich der Zerschlagung monopolartiger Strukturen widmen, ist das entscheidende Mittel zur Verhinderung übermäßiger wirtschaftlicher Macht die systematische Beteiligung der Masse der Menschen an den Ergebnissen der wirtschaftlichen Bemühungen. Nur wenn der Großteil der Erträge aus dem Wirtschaftsprozess den Arbeitnehmern und dem Staat zugutekommt, also durch die Taschen der Konsumenten geleitet wird, bevor sie den Unternehmen wieder zugutekommen, gibt es eine Chance, monopolartige Strukturen zu begrenzen. Der Mechanismus der Selektion guter und überlebensfähiger Unternehmen, der für eine funktionierende Marktwirtschaft unabdingbar ist, hängt an der Fähigkeit der Konsumenten, aus der Palette aller vorhandenen Produkte zu wählen und über die dafür notwendige Kaufkraft zu verfügen. Nur auf diese Weise kann der Druck auf die Unternehmen aufrechterhalten werden, sich im Wettbewerb um die Nachfrage der Konsumenten zu bewähren, statt sich auf Monopolrenten auszuruhen.

Ein demokratischer Staat (oder eine Staatengemeinschaft) kann das aber nur durchsetzen, wenn es gelingt, der Mehrheit der Bevölkerung diese ökonomischen Zusammenhänge nahezubringen. Solange die Mehrheit fest daran glaubt, dass eine Marktwirtschaft nur existieren und im “globalen Wettbewerb” funktionieren kann, wenn die Arbeitnehmer regelmäßig klein beigeben, ist politisch keine Änderung zu erwarten. Mit anderen Worten: Solange die Mehrheit an die Drohung des materiellen Absturzes bei Rückführung des Systems auf seine Wurzeln glaubt, ist auch politisch nichts zu machen. Aufklärung über die relevanten Zusammenhänge muss daher an der Spitze der politischen Prioritätenliste stehen.

P.S.: Um die Initiative noch glaubwürdiger zu machen, ist eine radikale Offenlegung der Einkommensverhältnisse notwendig. Die Schweiz sollte sich an die Spitze einer Bewegung stellen, die in ganz Europa weit bessere Statistiken über Einkommens- und Vermögensverhältnisse fordert. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre es, die Einkommensverhältnisse im öffentlichen Dienst und in den internationalen Organisationen, die in der Schweiz arbeiten, offenzulegen. In den Vereinten Nationen beispielsweise dürften die Relationen zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen bei den regulär angestellten der VN klar unter 1:10 liegen.

Hinweis: Siehe dazu auch die Initiative 12 x mehr Lohn ist genug.

[«1] Von dem außenwirtschaftlichen Ventil des Exports von Arbeitslosigkeit mittels realer Abwertung einmal abgesehen. Dass dieses Ventil auch nicht überstrapaziert werden kann, sondern sich über Kurz oder Lang selbst zerlegt, zeigt die Eurokrise nur allzu klar.