In Lohn ohne Brot ‒ Wenn Arbeit nicht vor Armut schützt

Für die allermeisten Menschen ist Arbeit die wichtigste Einnahmequelle, um aus eigener Kraft den Lebensunterhalt zu bestreiten. Umso problematischer ist es, wenn immer mehr Erwerbsarbeiten auf Grund eines zu geringen Umfangs oder zu schlechter Entlohnung (nicht selten ist auch beides der Fall) die eigene Existenz oder die der Lebensgemeinschaft, in der man sich befindet, nicht sichern kann. Wenn trotz Arbeit die Armut droht, dann wird es höchste Zeit, die schlechte Jobqualität als treibende Kraft in den Blick zu nehmen. Von Markus Krüsemann[*].

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Arbeits- oder Erwerbsarmut liegt nach der heute üblichen Definition vor, wenn (vereinfacht gesagt) eine erwerbstätige Person in einem Haushalt lebt, dessen verfügbares Einkommen weniger als 50 Prozent des Medianeinkommens (des mittleren Einkommens) aller Haushalte beträgt. Weil man aber (nicht nur) in der amtlichen Berichterstattung den harten und unbequemen Begriff Armut lieber vermeiden möchte, spricht man heutzutage lieber von der etwas heiterer stimmenden Armutsgefährdung, die dann bei weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens beginnt. Pech nur für die Schönfärber, dass die der Öffentlichkeit präsentierten Zahlen zur Armutsgefährdung oft als Armutsquote ausgewiesen werden.

Die exakte Berechnung von Armutsgefährdungsquoten ist übrigens komplizierter, denn auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens wird für jedes Haushaltsmitglied ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen ermittelt, das sog. Äquivalenzeinkommen. Am Ende kommen je nach Haushaltssituation unterschiedliche Armutsschwellen zustande, was ja auch Sinn macht, denn eine Familie mit zwei Kindern etwa ist auf ein viel höheres Haushaltseinkommen angewiesen als ein Ein-Personen-Haushalt. Nach Ergebnissen des Mikrozensus lag die Schwelle zur Armutsgefährdung (60 % vom bundesweiten Median des Äquivalenzeinkommens) für Alleinstehende im Jahr 2016 bei 969 Euro, bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren hingegen bei 2.035 Euro im Monat (netto).

Erwerbsarmut hat zugenommen

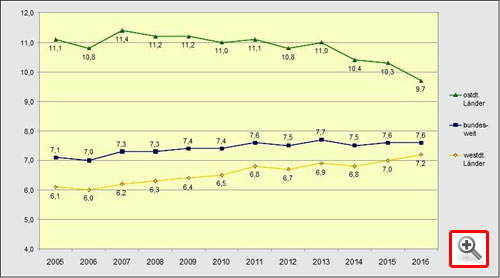

Anhand der Mikrozensusdaten haben die Statistiker beim Statistischen Bundesamt die Anteile armutsgefährdeter Menschen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bestimmt. In der Gruppe der Erwerbstätigen lag der Anteil der von Armut Bedrohten 2016 bundesweit bei 7,7 Prozent. Zwar bewegt sich dieser Wert seit fünf Jahren auf kaum verändert hohem Niveau, doch gab es im Ost-West-Vergleich auffällige Verschiebungen. So ist der Anteil der von Erwerbsarmut bedrohten Erwerbstätigen in den alten Bundesländern (ohne Berlin) in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. In den ostdeutschen Bundesländern dagegen hat sich die Verdienstsituation nach 2013 verbessert.

Armutsgefährdungsquoten von Erwerbstätigen (in Prozent gemessen am Bundesmedian)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse des Mikrozensus

Die seit März für 2014 vorliegenden Daten aus der „Europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen“ (EU-SILC) weisen allerdings höhere Werte aus. Demnach ist die Armutsgefährdungsquote von Erwerbstätigen in Deutschland zwischen 2007 und 2014 um 2,3 Prozent auf 9,7 Prozent gestiegen. Das ist ein beträchtlicher und beunruhigender Anstieg. Unter den EU-Mitgliedsländern weisen nur Estland und Bulgarien höhere Steigerungsraten für diesen Zeitraum aus.

Die unterschiedlichen Armutsquoten erklären sich aus abweichenden Messverfahren. Zwar wird auch bei EU-SILC die 60-Prozentschwelle (60 % vom nationalen Median des Äquivalenzeinkommens eines Haushalts nach Sozialleistungen) zu Grunde gelegt, doch werden nur jene Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren als Beschäftigte erfasst, die zumindest in sieben Monaten des jeweiligen Referenzjahres erwerbstätig waren.

Jobqualität beeinflusst die Erwerbsarmutsgefährdung

Unter den Gründen dafür, dass es, je nach Messung, zwischen knapp acht und zehn Prozent der Erwerbstätigen nicht gelingt, durch Arbeit ein armutsfestes Haushaltseinkommen zu erzielen, spielt die Art der Erwerbstätigkeit, mithin die Jobqualität, eine zentrale Rolle. Denn wie anders ist es zu erklären, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland seit vielen Jahren ständig ansteigt, die Arbeitslosenquote sinkt und dennoch Erwerbsarmut auf dem Vormarsch ist? Wenn das signifikante Beschäftigungswachstum der vergangenen Jahre von einem wachsenden Anteil an „working poor“ begleitet wird, dann sind offensichtlich Jobs entstanden, deren Arbeitsumfang oder Entlohnung (oder beides) zu niedrig sind, um Existenzen zu sichern.

Niedriglöhne: Zu den Treibern von Erwerbsarmut ist in erster Linie der politisch aufgeblähte Niedriglohnsektor zu zählen. Zwar gibt es keine direkte Wenn-Dann-Beziehung, wonach Niedriglöhne unvermittelt in die Erwerbsarmut führen (dazu weiter unten mehr). Dennoch ist statistisch klar erwiesen, und eine ILO-Analyse vorwiegend europäischer und US-amerikanischer Studien zur Niedriglohnbeschäftigung hat dies kürzlich erneut bestätigt (S. 47f.), dass Niedriglöhne das Erwerbsarmutsrisiko deutlich erhöhen.

Nach einer Datenauswertung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) hatten 22,6 Prozent aller abhängig Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2015 für einen Stundenlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle gearbeitet. Betroffen waren und sind nicht nur die notorisch schlecht verdienenden MinijobberInnen und die ebenfalls tendenziell schlechter entlohnten Teilzeitkräfte. Bei den Vollzeitjobs sind Niedriglöhne ähnlich weit verbreitet. Laut Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit hatte Ende 2016 jede fünfte Vollzeitkraft zu den Geringverdienern gezählt. Das waren über 4,1 Millionen.

Atypische Beschäftigung: Neben den Niedriglohnjobs sind vor allem die Arbeitsangebote jenseits des Normalarbeitsverhältnisses problematisch. Diese atypisch genannten Beschäftigungsformen haben seit 2003 nahezu stetig zugenommen. Damit sind sie für einen Großteil der quantitativ positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt verantwortlich, denn das gern gepriesene Jobwunder beruht vor allen Dingen auf der Zunahme atypischer und damit oft eben auch schlechter bezahlter und prekärer Arbeit. Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses (unbefristete sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung jenseits der Leiharbeit) hat zur Ausweitung der Arbeitsarmut kräftig beigetragen, denn neben den Niedriglöhnern haben auch die atypisch Beschäftigten ein deutlich höheres Erwerbsarmutsrisiko.

In ihrem Bericht zur Erwerbsarmut in der EU hat ein Forscherteam der EU-Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) einen klaren Zusammenhang zwischen der Zunahme atypischer Beschäftigungsformen in den EU-Ländern und den wachsenden Anteilen der von Erwerbsarmut Bedrohten aufgezeigt. Vor allem die unfreiwillig in Teilzeit und die befristet Beschäftigten sind in Deutschland wie in fast allen anderen EU-Mitgliedsländern überdurchschnittlich stark von Erwerbsarmut betroffen.

Verschärfend kommt hinzu, dass es vor allem die sowieso schon am Arbeitsmarkt Benachteiligten sind, die sich mit atypischen und oft prekären Jobs begnügen müssen. Wissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) haben die Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung nach Einkommensgruppen differenziert betrachtet, indem sie Einkommensschichten und Erwerbsformen aufeinander bezogen haben. Dabei zeigte sich, dass der Beschäftigungsaufbau und der Rückgang der Erwerbslosigkeit für einzelne Einkommensgruppen sehr unterschiedliche Effekte hatten. Während die oberen Einkommensschichten vermehrt auf gute, gut bezahlte und gut abgesicherte Jobs zugreifen konnten, hielt der Arbeitsmarkt für Erwerbssuchende und Erwerbstätige der unteren Einkommensschichten überdurchschnittlich oft nur Niedriglohnjobs oder atypische Beschäftigungsverhältnisse bereit.

Mit „Fördern und Fordern“ ins verstetigte Elend

Auch wenn Arbeitslosigkeit weiterhin ein noch größeres Armutsrisiko darstellt, die Zeiten, in den man die Menschen nur in Arbeit bringen musste, um ihre Existenz zu sichern, sie sind lange vorbei. Schlimmer noch: Die staatliche Arbeitsförderung, mit der Arbeitslose wieder in Arbeit gebracht werden sollen, hat maßgeblichen Anteil daran, dass prekäre Jobs und Erwerbsarmut florieren.

WissenschaftlerInnen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung haben einen direkten Zusammenhang zwischen Erwerbsarmut und den Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik feststellen können. Die hinter dem Slogan „Fördern und Fordern“ stehende „Hauptsache Arbeit“-Ideologie mit ihren rigiden Zumutbarkeitsregeln und den Sanktionsdrohungen setzt die Menschen unter Druck und zwingt sie, nahezu jede (auch unqualifizierte und schlecht entlohnte) Arbeit anzunehmen. Wenn Erwerbssuchende auf diese Weise in prekäre Beschäftigung geschickt werden, so wandeln sich arbeitslose arme Haushalte zu erwerbstätigen armen Haushalten. Mit Würde und Existenzsicherung hat solche Arbeitsvermittlung nichts mehr am Hut.

Der Lebenszusammenhang ist entscheidend

Auch wenn die Jobqualität eine zentrale Ursache für die Erwerbsarmut darstellt, am Ende entscheidet erst der individuelle Lebenszusammenhang, in dem Erwerbstätige sich befinden, ob das erzielte Arbeitseinkommen zu einem Leben jenseits der Armut reicht. Der oben bereits angeführte Verweis auf das Haushaltseinkommen macht deutlich, dass Erwerbsarmut nicht allein Resultat einer schlechten und zu niedrigen Entlohnung sein muss. Es gibt weitere Gründe, warum eine abhängige Beschäftigung nicht existenzsichernd sein kann. So kann etwa die oft zur Erläuterung herangezogene Arztgattin ganz bequem und abgabebegünstigt per Minijob das Haushaltseinkommen aufbessern. Doch während sie, wenn es schlecht läuft, allenfalls im Ruhestand in die Armutsfalle tappt, sind Alleinerziehende oder kinderreiche Haushalte mit EinzelverdienerIn selbst bei halbwegs gut bezahltem Vollzeitjob oft auf staatliche Transferleistungen angewiesen, von der auskömmlichen Altersrente gar nicht zu reden. Nach Angaben des vom Familienministerium herausgegebenen Familienreports 2017 sind rund 44 Prozent der Alleinerziehenden armutsgefährdet, wobei die fehlende wie auch die geringe Erwerbstätigkeit und die Erwerbstätigkeit zu Niedriglöhnen eine maßgebliche Rolle spielen. Ähnlich schwierig ist die Lage in Familien mit drei oder mehr Kindern. Im Jahr 2015 waren laut Familienreport 25 Prozent von ihnen armutsgefährdet.

Die Beispiele zeigen, dass Menschen auf unterschiedliche Wege in die Erwerbsarmut geraten: 1. durch ein niedriges Erwerbseinkommen in Verbindung mit (dafür) zu geringen Ressourcen des Gesamthaushalts und 2. durch eine Haushaltskonstellation, in der das gesamte Haushaltseinkommen trotz eines an sich armutsfesten Erwerbseinkommens unterhalb der Armutsgrenze liegt. Steigende Lebenshaltungskosten, verursacht etwa durch stark gestiegene Aufwendungen für die Wohnungsmiete tun ihr Übriges, dass viele Armutsgefährdete regelmäßig feststellen müssen, dass am Ende des erarbeiteten Geldes noch zu viel Monat übrig ist.

So sehr es letztlich auf den Haushaltszusammenhang ankommt, mit Niedriglöhnen, Minijobs oder kleiner Teilzeit ist niemand gut beraten. Ein Skandal ist es aber (bei aller Fragwürdigkeit des traditionellen Ein-Ernährer-Modells), dass Haushalte eine Existenz unterhalb der Grenze zur Armutsgefährdung führen müssen, obwohl zumindest eine Person in Vollzeit erwerbstätig ist. Der Verweis auf eine dann eben zu niedrige Erwerbsbeteiligung im Haushalt verfängt hier nicht, es sei denn, man kündigt offen das insgeheim längst gebrochene Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft auf, das da hieß, Wohlstand für alle (mit Arbeit als zentralem Inklusionsmodus). De facto ist dieses (früher auch Rheinischer Kapitalismus genannte) Wirtschaftsmodell längst zerstört worden. Heute können spätkapitalistische Länder wie Deutschland nicht mal mehr die bloße Existenzsicherung durch Arbeit garantieren. Und der Wohlstand? Der hat sich längst in die oberen Etagen verflüchtigt.

Unterdessen wird unverdrossen weiter gearbeitet, wenn es sein muss, und es muss immer häufiger sein, auch nach Feierabend im Nebenjob. Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied und harte Arbeit hat noch niemandem geschadet. Wie es scheint, ist die Arbeitsgesellschaft noch lange nicht am Ende. Im Lutherjahr böte sich darob ein Nachdenken über die protestantische (Leistungs-) Ethik an. Aber das ist wieder eine andere Geschichte

[«*] Markus Krüsemann ist Soziologe am Institut für Regionalforschung, Göttingen und Betreiber des Infoportals miese-jobs.de.