NachDenkSeiten – Die kritische Website

Titel: Die Folgen der Exzellenzinitiative – Funktionale oder vertikale Differenzierung

Datum: 19. Dezember 2011 um 14:30 Uhr

Rubrik: Hochschulen und Wissenschaft

Verantwortlich: Wolfgang Lieb

Im Juni nächsten Jahres werden die letzten Entscheidungen im Rahmen der Exzellenzinitiative verkündet. Der 2005 gestartete Wettbewerb läuft 2017 endgültig aus. Die beiden für die Durchführung der Exzellenzinitiative verantwortlichen Organisationen, die DFG und der Wissenschaftsrat, haben ebenso wie die beteiligten Politiker für die ersten Jahre eine eindeutig positive Bilanz gezogen. Die Initiative sei ein großer Erfolg, so die einhellige Meinung der Verantwortlichen.

Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Exzellenzinitiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die Anfang 2010 eine erste umfassendere wissenschaftliche Untersuchung der bisherigen Resultate und Folgen der Initiative vorlegte, kommt zwar ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung und begrüßt auch ausdrücklich die Entscheidung, die Exzellenzinitiative fortzuführen, weist aber im Unterschied zu DFG und Wissenschaftsrat auch auf eine ganze Reihen von Problemen hin. Von Michael Hartmann.

- Einleitung

Im Juni nächsten Jahres werden die letzten Entscheidungen im Rahmen der Exzellenzinitiative verkündet. Der 2005 gestartete Wettbewerb läuft 2017 endgültig aus. Alle bisher bewilligten Projekte (39 Graduiertenschulen, 37 Exzellenzcluster und neun Zukunftskonzepte) konkurrieren jetzt mit den Anträgen, die in der dritten Runde die Vorauswahl überstanden haben (25 bei den Graduiertenschulen, 27 bei den Exzellenzclustern und sieben bei den Zukunftskonzepten). Die beiden für die Durchführung der Exzellenzinitiative verantwortlichen Organisationen, die DFG und der Wissenschaftsrat, haben ebenso wie die beteiligten Politiker für die ersten Jahre eine eindeutig positive Bilanz gezogen. Die Initiative sei ein großer Erfolg, so die einhellige Meinung der Verantwortlichen.

Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Exzellenzinitiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die Anfang 2010 eine erste umfassendere wissenschaftliche Untersuchung der bisherigen Resultate und Folgen der Initiative vorlegte, kommt zwar ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung und begrüßt auch ausdrücklich die Entscheidung, die Exzellenzinitiative fortzuführen, weist aber im Unterschied zu DFG und Wissenschaftsrat auch auf eine ganze Reihen von Problemen hin.

Verfahrensmängel bei der Auswahlprozedur (vor allem die Undurchsichtigkeit der Kriterien) werden ebenso angesprochen wie Steuerungsprobleme an den Hochschulen (speziell die Entstehung von Parallelstrukturen durch die Exzellenzcluster), drohende Konsequenzen einer Überspezialisierung für die Berufsaussichten (besonders bei den Nachwuchswissenschaftlern in den Exzellenzclustern und Graduiertenschulen) ebenso wie ein eventuelles Ungleichgewicht bei den geförderten Fachdisziplinen (Dominanz der Lebens- und Naturwissenschaften) (Interdisziplinäre Arbeitsgruppe 2010). Neidhardt benennt noch einen weiteren wesentlichen Punkt. Es werde spätestens nach Auslaufen der Initiative bei den siegreichen Hochschulen zu erheblichen internen Verteilungskonflikten kommen, weil die erfolgreichen Forschungscluster nicht einfach eingestellt werden könnten und zumindest die für sie neu geschaffenen Professuren dann dauerhaft aus dem Hochschuletat finanziert werden müssten (Neidhardt 2010: 67ff.).

Erstaunlich ist, dass die Arbeitsgruppe zum zentralen Punkt, der strukturellen Veränderung der deutschen Hochschullandschaft, kaum Stellung bezieht. Das prinzipiell auf interner Gleichheit beruhende traditionelle Universitätssystem in Richtung einer deutlichen Differenzierung aufzubrechen, das „Gleichheitsparadigma“ durch das „Differenzierungsparadigma“ zu ersetzen, war und ist immerhin das entscheidende Ziel des Wettbewerbs. So spricht die gemeinsame Kommission von DFG und Wissenschaftsrat in ihrem gemeinsamen Bericht Ende 2008 ausdrücklich davon, die Unterschiede zwischen den Universitäten würden durch den Wettbewerb nicht nur „sichtbar gemacht“, sondern darüber hinausgehend durch die zusätzliche Förderung auch „ausdrücklich angestrebt“ (Gemeinsame Kommission 2008: 60).

Differenzierung lautet das neue Leitmotiv. Von den Befürwortern wird diesbezüglich allerdings immer wieder hingewiesen, dass es „dem übergeordneten Ziel einer Diversifizierung der Hochschullandschaft widersprechen [würde], wenn sich lediglich eine hierarchische Differenzierung ausbildete“, es vielmehr vorrangig um eine „funktionale Differenzierung“ gehe, die „angesichts der immer vielfältiger werdenden Anforderungen an Hochschulen in hoch technisierten und wissensbasierten Gesellschaften“ den „Dreh- und Angelpunkt der Zukunftsfähigkeit des Hochschulsystems“ darstelle (ebd.). Es gehe um „Profilbildung und Schwerpunktsetzung“ zwischen und innerhalb der Hochschulen. Ziel sei es, so das ständig wiederkehrende Mantra der Befürworter, die traditionell hohe Qualität in der Breite zu sichern und gleichzeitig Exzellenz an der Spitze zu schaffen. Beides bedinge sich gegenseitig. Soweit die offizielle Wettbewerbsrhetorik.

- Differenzierung qua „Exzellenz“ – funktional oder vertikal?

So viel in den offiziellen Stellungnahmen auch von funktionaler Differenzierung die Rede ist, so wenig trifft diese Darstellung den Kern der realen Veränderungen.

Die Exzellenzinitiative hat in erster Linie eine unübersehbare vertikale Ausdifferenzierung der deutschen Hochschullandschaft zur Folge. Dieser Effekt ist zunächst auf der symbolischen Ebene spürbar. Was in der allgemeinen wie auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf jeden Fall von der Initiative hängen geblieben ist, das ist der inoffizielle Titel einer Eliteuniversität. So wurden die neun für ihre Zukunftskonzepte ausgezeichneten Hochschulen in den Medien und auch im allgemeinen Sprachgebrauch sofort bezeichnet. Wer sich mit diesem Titel schmücken kann, der profitiert davon auf den verschiedensten Ebenen, von der Rekrutierung der Studierenden bis hin zum Zugang zu öffentlichen Mitteln.

Auch Erfolge bei den beiden anderen Linien der Exzellenzinitiative wurden zumindest in der regionalen Öffentlichkeit, im Falle der prestigereicheren Exzellenzcluster in der Regel aber auch bundesweit deutlich hervorgehoben. Wer nichts zu feiern hat, ist allein dadurch schon in eine schwierige Lage geraten. Ihm haftet (mehr oder weniger stark) das Image des Verlierers an. Wissenschafts- und hochschulintern hat sich eine neue Reputationshierarchie herausgebildet. Simon, Schulz und Sondermann als Mitglieder der Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften merken zu diesem Punkt vorsichtig an, hier seien durch die Umverteilung symbolischer Macht neue Hierarchien entstanden, die „insgesamt das Gefüge im deutschen Wissenschaftssystem verändern“ könnten (Simon/Schulz/Sondermann 2010: 195).

Wie schnell sich die neue symbolische Hierarchie etabliert hat, zeigen erste Daten über die Hochschulwahl unter Studierenden. Bei denjenigen, die einen Abiturdurchschnitt von 1,2 und besser aufweisen, hat sich binnen nur drei Jahren eine gravierende Veränderung ergeben. Innerhalb dieser besonders leistungsstarken Gruppe haben die, die aus akademischen Elternhäusern kommen, bereits 2006 zu 42 Prozent an einer der neun Eliteuniversitäten studiert. Bis 2009 ist der Anteil auf 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist er bei denjenigen, die nicht aus Akademikerfamilien stammen, von 33 auf 30 Prozent zurück gegangen (Stiftung Neue Verantwortung 2011). Die soziale Differenz innerhalb dieser kleinen Gruppe besonders „guter“ Abiturienten hat sich mehr als verdoppelt. Das zeigt, welche Konsequenzen bei der sozialen Rekrutierung der Studierenden zu erwarten sind. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird sich das aus anderen Ländern mit Eliteuniversitäten bekannte Muster sozialer Exklusivität (Hartmann 2005; Hartmann 2007: 60 ff.) Stück für Stück durchsetzen.

Die symbolische Wirkung des Wettbewerbs ist aber nur das eine. Es gibt auch ganz unmittelbar finanzielle Konsequenzen. Dass die Exzellenzinitiative nicht nur, wie immer wieder betont, die schon lange bestehenden Unterschiede zwischen den deutschen Universitäten endlich sichtbar macht, sondern sie entscheidend verschärft, ja (zumindest teilweise) überhaupt erst produziert, zeigt schon ein erster oberflächlicher Blick auf die Verteilung der Gelder. So muss es schon verwundern, dass die Universität des Saarlandes mit einer Fördersumme von 39,8 Mio. Euro erfolgreicher war als alle 15 Universitäten der neuen Bundesländer zusammen, darunter so bekannte wie Dresden, Halle, Jena oder Leipzig, die es nur auf 24,7 Mio. Euro brachten.

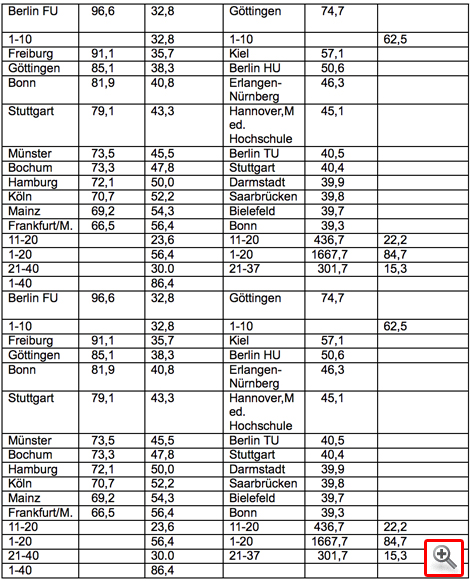

Betrachtet man die gesamte Verteilung der Exzellenzmittel, so wird dieser Sachverhalt noch klarer, wird die vertikale Differenzierung der Hochschullandschaft durch die Exzellenzinitiative sofort deutlich. Die Konzentration der Mittelvergabe fällt in ihr mehr als doppelt so stark aus wie in der DFG-Förderung zuvor (s. Tab. 1).

Tabelle 1: Die Verteilung der DFG-Forschungsfördermittel (2002-2004) und der Mittel der Exzellenzinitiative

Quelle: DFG 2006, Anhang zur Pressemappe: 19; eigene Berechnungen nach Gemeinsame Kommission 2008: 28Die DFG-Mittel entfielen im Zeitraum 2002-2004 zu fast einem Drittel auf die im DFG-Förderranking führenden zehn Universitäten, zu gut 56 Prozent auf die Top 20 und zu gut 86 Prozent auf 40 Hochschulen. Bei den Drittmitteln insgesamt sah es im Übrigen ähnlich aus, allerdings mit einer etwas breiteren Verteilung. Die ersten zehn Universitäten kamen dort auf 29,3 Prozent, die ersten 20 auf 50,6 Prozent und die ersten 40 auf 78,5 Prozent.

In der Exzellenzinitiative fällt die Konzentration auf die führenden Universitäten weit stärker aus. Mit knapp 650 Mio. Euro geht fast ein Drittel der gesamten Fördersumme an die vier erfolgreichsten Universitäten, die RWTH Aachen und die Universität Heidelberg sowie die beiden Universitäten aus München. Sie können damit sogar einen leicht höheren Anteil der Gesamtsumme für sich beanspruchen als die zehn im DFG-Ranking führenden Hochschulen. Die neun Eliteuniversitäten bringen es zusammen auf über 58 Prozent der Gelder, mehr als die 20 erfolgreichsten Universitäten bei den DFG-Mitteln. Rechnet man noch die Universität Frankfurt hinzu, die zwar in der dritten Förderlinie erfolglos war, dafür aber bei den Exzellenzclustern sehr erfolgreich, dann kommen in der Exzellenzinitiative nur zehn Universitäten mit fast 63 Prozent auf einen Prozentsatz, der im DFG-Ranking erst von 23 Universitäten erreicht wird. Das setzt sich auch weiter unten fort. Die Top 20 bringen es auf nahezu den gleichen Anteil wie die 40 erfolgreichsten bei den DFG-Mitteln. Die Differenzen fallen noch deutlich größer aus, wenn man die Verteilung der Mittel im Exzellenzwettbewerb mit der aller Drittmittel (nicht nur denen der DFG) vergleicht. An diesen Verteilungsrelationen wird sich durch die inzwischen beschlossene dritte Runde der Exzellenzinitiative wohl kaum etwas ändern. Dafür sprechen die bisherigen Äußerungen von Vertretern der DFG und des Wissenschaftsrats im halboffiziellen Rahmen. Es ist vielmehr eher mit einer weiteren Konzentration der Gelder und einer weiteren Hierarchisierung der Hochschullandschaft zu rechnen.

Wo es auf Länderebene vergleichbare Programme gibt, wiederholt sich das Grundprinzip der Exzellenzinitiative. In Hessen, dem einzigen der finanzstarken südlichen Bundesländer, das keine Eliteuniversität bekommen hat, kann man das besonders gut erkennen. Hessen wollte mit seinem Programm LOEWE (LandesOffensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) die Chancen für die letzte Runde wahren. Mit insgesamt knapp 90 Mio. Euro pro Jahr ist das Programm entsprechend gut ausgestattet. Diese Summe verteilt sich aber ebenfalls höchst ungleich, zwar nicht auf einzelne Universitäten, da auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gefördert werden, aber auf die verschiedenen Hochschulstandorte. Mit fast zwei Drittel der Gelder erhalten Frankfurt und Darmstadt ungefähr doppelt so viel Gießen und Marburg. Kassel ist völlig abgehängt. Es bekommt ganze 4,5 Mio. Euro, d.h. weniger als drei Prozent. Die Konzentration der Mittel und die vertikale Differenzierung der Hochschullandschaft setzen sich damit auf Landesebene fort.

Auch das Argument der Befürworter, es gebe aufgrund der zusätzlichen Mittel der Exzellenzinitiative in absoluten Zahlen gar keine Verlierer – man spricht stets nur von Gewinnern und Nichtgewinnern – erweist sich bei näherem Hinsehen als nicht stichhaltig. Drei entscheidende Punkte werdend dabei übersehen. Der Rückzug des Bundes aus der Hochschulbaufinanzierung wird spätestens nach Auslaufen der Übergangslösung 2013 zu erheblichen Belastungen der Länderhaushalte führen. Die im Wettbewerb siegreichen Universitäten und Fachbereiche benötigen nach dem Auslaufen der Initiative, soll das Ganze einen Sinn machen, eine Fortführung der Finanzierung, vermutlich zum größten Teil aus Landesmitteln, die dann andernorts gestrichen werden müssen. Schließlich forciert die Exzellenzinitiative eine schon seit gut einem Jahrzehnt zu beobachtende Veränderung bei der Vergabe der Landesmittel für die Hochschulen. Ein immer größer werdender Teil dieser Gelder wird „leistungsorientiert“ vergeben, d.h. nach Maßgabe weniger Kriterien, unter denen die eingeworbenen Drittmittel stets eine zentrale Rolle spielen.

Begonnen hat dieser Prozess unter den Ministerpräsidenten Clement und Steinbrück in Nordrhein-Westfalen. Die 2005 ins Amt gelangte und mittlerweile wieder abgewählte schwarz-gelbe Landesregierung hat ihn dann energisch weiter voran getrieben. Seit der 2007 eingeführten „Leistungsorientierten Mittelverteilung“ (LOM) werden 20 Prozent der Mittel im Rahmen eines sog. „Leistungsbudget“ vergeben, das nur drei Indikatoren kennt: Absolventenzahl, Promotionen und Drittmittel, bei den Universitäten im Verhältnis 50:10:40. Im Unterschied zur vorherigen Regelung gibt es auch keine fächerspezifische Gewichtung der Drittmittel mehr. Das begünstigt eine weitere Konzentration der Gelder; denn das Drittmittelaufkommen fällt in den verschiedenen Fächern höchst unterschiedlich aus. Allein auf die RWTH Aachen (als einziger klassischer Technischer Hochschule in NRW) entfiel bereits vor ihren Erfolgen in der Exzellenzinitiative ein Viertel aller Drittmittel in diesem Bundesland. Durch die Exzellenzinitiative dürfte ihr Anteil noch weiter gestiegen sein. Allein von 2009 auf 2010 konnten die Drittmitteleinnahmen der RWTH noch einmal um 13,6 Prozent auf nun 258 Mio. Euro gesteigert werden.

Hier gibt es unübersehbar auch klare Verlierer, nicht nur „Gewinner“ und „Nicht-Gewinner“, wie immer behauptet. Zwar sind die Kürzungen bei den Hochschulen, die im landesinternen Vergleich schlecht abschneiden, bislang auf max. 1,5 Prozent des Gesamtbudgets begrenzt, aber auch das bedeutet über die Jahre hinweg sehr viel Geld. Außerdem kann der Satz von 1,5 Prozent, wenn erforderlich, qua politischem Beschluss jederzeit erhöht werden. Wenn ab 2017 die völlige oder teilweise Weiterfinanzierung der Initiative aus Landesmitteln gesichert werden muss, könnte die bisherige Begrenzung daher zur Disposition stehen. Was das für die Universitäten heißt, die nicht zu den „forschungsstarken“ Hochschulen zählen, ist zu erahnen. Sie kommen in einen Teufelskreis. Wegen der immer weiter sinkenden staatlichen Grundfinanzierung haben sie auch dort, wo sie in der Forschung bislang noch mithalten konnten, zunehmend schlechtere Karten. Das führt zu einer weiteren Reduzierung der Grundmittel, dies wiederum zu noch geringeren Chancen in der Forschung in einer nach unten gerichteten Spiralbewegung. Zwar heißt das nicht, dass es nicht auch an solchen Hochschulen weiterhin gute Forschung geben kann, diese Forschung wird aufgrund der immer schwierigeren Rahmenbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit aber in immer geringerem Umfang stattfinden.

In Hessen lässt sich das aktuell gut beobachten. Beim neuen Hochschulpakt für die Jahre 2011-2015 hat die Landesregierung den Gesamtetat von 1,4 Mrd. Euro im Jahr 2011 nicht nur um 30 Mio. Euro gekürzt, sondern außerdem noch weitere 20 Mio. Euro vom Grundbudget, das nach der Anzahl der Studierenden berechnet wird, in das Erfolgsbudget verlagert, das die Mittel nach den üblichen Kriterien Drittmittel, Absolventen und Promotionen verteilt. Das ist ein weiterer Schritt bei der geplanten Anhebung des Anteils des Erfolgsbudgets am Gesamthaushalt für die Hochschulen von anfänglich 16 Prozent (2007) auf schließlich 25 Prozent. Da die Forschungsprogramme wie vor allem LOEWE von Kürzungen verschont worden sind, heißt das in der Summe: die Universitäten Darmstadt und Frankfurt sind auf Kosten aller übrigen hessischen Hochschulen noch einmal zusätzlich gestärkt worden.

- Bedeutungsverlust der Lehre

Die offizielle Rhetorik verklärt die realen Folgen der Exzellenzinitiative auch im zweiten zentralen Punkt, dem Verhältnis von Forschung und Lehre zueinander. So wird die „Neubestimmung des Verhältnisses von Forschung und Lehre“ von der Gemeinsamen Kommmission der DFG und des Wissenschaftsrats als eine der zentralen Auswirkungen der Exzellenzinitiative bezeichnet, und zwar im positiven Sinne. Zwar diene der Wettbewerb allein der Förderung der Spitzenforschung, es zeichne sich jedoch ab, dass die Initiative auch die Rahmenbedingungen für die Lehre verbessern könnte, weil die Universitäten „die Ausbildung der Studierenden als ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den außeruniversitären Forschungseinrichtungen [begriffen], das sie als Kooperationspartner höchst attraktiv“ mache. Außerdem zeichneten sich internationale Spitzenuniversitäten „gleichermaßen durch exzellente Forschung wie hervorragende Lehre“ aus (Gemeinsame Kommission 2008: 61). Bundesbildungsministerin Schavan betonte denselben Zusammenhang bereits am 19. Oktober 2007 in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk ganz ausdrücklich: „Deshalb gilt auch der Satz ‘Exzellente Forschung wirkt sich positiv auf die Lehre aus’“. Das Netzwerk Exzellenz schließlich spricht sogar davon, dass Spitzenuniversitäten auch in Bezug auf die Lehre „eine Vorbildfunktion entfalten“ müssten.

Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Das deuten schon die Aussagen im Bericht an, die zwischen diesen schönen Formulierungen stehen. „Konstant gleiche Lehrverpflichtungen für alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“, heißt es gleich zu Beginn des Abschnitts, würden „den unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen nicht gerecht“. Deshalb sei es erforderlich, dass die „Hochschulleitungen und die Fakultäten über neue Instrumente und Möglichkeiten der flexiblen Zuteilung von Lehrdeputaten“ verfügen könnten, um einzelne Wissenschaftler zeitweise von Lehrverpflichtungen befreien oder ihr Lehrdeputat reduzieren zu können. Als Kompensation könnten Lehrvertretungen eingerichtet werden, die für Nachwuchskräfte „neue Karriereoptionen“ eröffneten (Gemeinsame Kommission 2008: 61).

Ein Blick auf die Realität an deutschen Universitäten zeigt, dass jene Flexibilität, die von der Kommission angesprochen wird, dort schon längst Einzug gehalten hat. Die Reduzierung des Lehrdeputats stellt bei Berufungs- oder Bleibeverhandlungen an vielen Universitäten mittlerweile eine der wichtigen Forderungen dar. Bisweilen wird sogar verlangt, überhaupt keine Lehrverpflichtungen mehr übernehmen zu müssen. Derartige Wünsche werden, nicht verwunderlich, vielfach von jenen Professoren vorgetragen, die in den siegreichen Exzellenzclustern tätig sind, ob als Antragsteller oder erst neu berufen. Gerade jene Wissenschaftler, die sich durch besondere Leistungen in der Forschung ausgewiesen haben, versuchen auf diesem Wege, die im internationalen Vergleich relativ hohen Lehrverpflichtungen deutscher Professoren für sich spürbar zu verringern. Gerhards stellt in seiner Analyse der Exzellenz-Cluster ausdrücklich fest, dass fast alle Cluster das Lehrdeputat für die neu berufenen Professoren/innen auf die Hälfte, häufig sogar noch stärker reduziert hätten, weil man sonst „im Wettbewerb um gute Leute nicht konkurrenzfähig“ gewesen wäre (Gerhards 2010: 184). Umworbene Professoren/innen haben aber nicht nur in den Verhandlungen im Rahmen der Exzellenz-Cluster gute Karten, sondern auch darüber hinaus, weil für die Universitäten die Forschungsergebnisse generell immer entscheidender werden, um im stetig härter werdenden Wettlauf um die öffentlichen Mittel punkten zu können. Die Qualität der Lehre spielt dagegen bei Berufungsverhandlungen allenfalls eine untergeordnete Rolle.

Wie gering die Bedeutung der Lehre von offizieller Seite entgegen allen Sonntagsreden von ihrer Gleichrangigkeit wirklich bewertet wird, zeigt auch der vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Kultusministerkonferenz ausgelobte Wettbewerb „Exzellente Lehre“. Dieser Wettbewerb, der ursprünglich ein Pendant zur Exzellenzinitiative sein sollte und dementsprechend auch mit einer relativ hohen Geldsumme ausgestattet werden sollte, endete als weitgehend symbolische Aktion. Gerade einmal zehn Mio. Euro, sechs für Universitäten und vier für Fachhochschulen, sind für die Prämierung der insgesamt zehn siegreichen Konzepte vorgesehen. Dasselbe Bild zeigt sich auch in Hessen. Während im LOEWE-Programm pro Jahr knapp 90 Mio. Euro zu vergeben sind, stehen für den hessischen Hochschulpreis für exzellente Lehre ganze 375.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Für die Universitäten liegt die Schlussfolgerung auf der Hand: Wollen sie ihre finanzielle Position verbessern, müssen mehr denn je auf die Forschung zu setzen.

Ob der Ende 2010 gestartete und ab Wintersemester 2011/12 dann wirksam werdende „Qualitätspakt Lehre“ daran etwas ändern wird, ist noch völlig offen. Zwar liegt der angekündigte Betrag von zwei Mrd. Euro, d.h. 200 Mio. Euro für jedes der folgenden Jahre bis 2020, deutlich oberhalb der bisherigen Summen, ob mit dem Geld aber nicht einfach nur jene Lücken gestopft werden, die aus der stark gestiegenen Studierendenzahl resultieren, bleibt abzuwarten.

Auch die Ankündigung der Gemeinsamen Kommission von DFG und Wissenschaftsrat, die Lehre werde in der dritten Runde der Exzellenzinitiative eine größere Rolle spielen, indem „innovative Konzepte zur forschungsorientierten Lehre“ in der Begutachtung der dritten Förderlinie berücksichtigt und die „allgemeinen Auswirkungen der Zukunftskonzepte auf die Lehre in die Bewertung einbezogen“ würden, bleibt, wie der Tagesspiegel richtig anmerkt, „wolkig“. Die Formulierung „forschungsorientierte Lehre“ lässt im Zusammenhang mit einer Äußerung der Vertreterin des Wissenschaftsrats, die als Beispiel dafür „Fast-Track-Zugänge“ zur Promotion nannte, zudem vermuten, dass es hier um spezielle Eliteausbildungswege für kleine Gruppen besonders qualifizierten Forschungsnachwuchses geht. Die Masse der Studierenden und die normale Lehre sind nicht gemeint. Eine solche Entwicklung würde die Spaltung der Hochschullandschaft weiter begünstigen.

- Das „Vorbild“ Großbritannien

Die langfristigen Konsequenzen all dieser Entwicklungen für die Universitäten lassen sich erahnen, wenn man einen Blick auf die Verhältnisse in Großbritannien wirft.1 Dort existiert eine landesweiter Exzellenzwettbewerb um die öffentlichen Forschungsmittel bereits seit 1985. In diesem Jahr wurde ein neues Finanzierungsmodell für die Hochschulen eingeführt, mit einem Budget nur für die Forschung, das aber gleich alle öffentlichen Forschungsmittel verteilt, und einem nur für die Lehre. Für die Lehre gibt es Geld nach Anzahl der eingeschriebenen Studierenden, für die Forschung entsprechend dem Abschneiden bei der in regelmäßigen Abständen durchgeführten „Research Assessment Exercise“ (RAE), einer Bewertung der Forschungsleistungen jedes Hochschuldepartments (und neuerdings auch jeder einzelnen Forschungseinheit) anhand einer fünfstufigen Skala. Beim RAE 2001 erhielten die in den beiden unteren Kategorien eingestuften Departments überhaupt nichts und die auf der obersten Stufe gleich fünfmal so viel wie die auf der zweitobersten (Meier/Schimank 2009: 51). Das Ergebnis war eine enorme Konzentration. 82 Prozent der Forschungsmittel flossen an nur 29 von insgesamt 159 britischen Hochschulen, über ein Viertel allein an Oxford, Cambridge und die zwei renommierten Londoner Universitäten Imperial College und University College (UCL). Obwohl das (nach heftigen Protesten vieler Hochschulen) modifizierte Verfahren in der letzten Runde für etwas mehr Ausgeglichenheit gesorgt hat, blieben die Verteilungsrelationen und die Sieger dieselben. Cambridge, Oxford, Imperial und University College vereinigen immer noch 27 Prozent der Mittel auf sich.

Die Folgen sind klar. Die Hochschulen, die in der Forschung nicht deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegen, müssen ihr Geld in erster Linie durch eine entsprechend hohe Studierendenzahl hereinholen. Das führt auf Dauer zu einem Teufelskreis. Wer beim RAE schlecht abschneidet, erhält wenig Forschungsgelder, muss dementsprechend mehr Studierende ausbilden, kann aufgrund der daraus resultierenden Lehrverpflichtungen die Forschung nicht stärken, sondern wird eher weiter an Boden verlieren etc. etc.. Meier und Schimank sprechen diesbezüglich zu Recht von einer „Abwärtsspirale“ (Meier/Schimank 2009: 53). Diese Spirale wird durch die aktuellen Sparmaßnahmen der Regierung Cameron noch an Dynamik gewinnen; denn die im Herbst 2010 beschlossene radikale Kürzung des Hochschulbudgets um 40 Prozent bis 2014 (von 7,1 auf nur noch 4,2 Mrd. £), trifft vor allem die Lehre, die ungefähr 80 Prozent der Einsparungen tragen und sich auf Einsparungen von bis zu 80 Prozent einstellen muss. Da die Forschung in weit geringerem Maße betroffen ist, wird sich die Spaltung zwischen Forschungsuniversitäten und Ausbildungshochschulen weiter vertiefen. Die aktuellen Beschlüsse für das akademische Jahr 2011/12 zeigen das deutlich. So werden nicht nur die Mittel für die Lehre viermal so stark reduziert wie die für die Forschung, die Forschungsgelder sollen auch noch stärker als zuvor bereits geplant auf die in der RAE erfolgreicheren, renommierten Hochschulen konzentriert werden.

Eine in der Grundtendenz vergleichbare, allerdings weniger dramatische Entwicklung könnte in Zukunft auch in Deutschland eintreten; denn die Exzellenzinitiative wirkt grundsätzlich in dieselbe Richtung wie die RAE, auch wenn es nicht gleich um alle öffentlichen Forschungsgelder geht. Die Spaltung zwischen wenigen Forschungs- und vielen Ausbildungshochschulen dürfte auch hierzulande die Hochschullandschaft immer stärker bestimmen. Von einer funktionalen Differenzierung im Sinne der immer wieder beschworenen aktiven Profilbildung ist bei der Mehrzahl der Universitäten dagegen nicht viel zu sehen. Während die Gewinner der Exzellenzinitiative ihr Forschungsprofil aufgrund der zusätzlichen Mittel tatsächlich aktiv schärfen können, finden sich die Verlierer in einer weitgehend passiven Rolle wieder. Sie müssen sich damit arrangieren, dass sie in der Forschung mehr und mehr den Anschluss verlieren, und sich gezwungenermaßen zunehmend auf die Ausbildung konzentrieren.

- Die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft – ein kurzer Ausblick

Das große Versprechen der Exzellenzinitiative lautet: Dieser Wettbewerb wird die Leistungsfähigkeit der deutschen Wissenschaft deutlich steigern. Vor allem aus zwei Gründen ist Skepsis gegenüber dieser Aussage angebracht. Einmal ist mehr als fraglich, ob die hohe Qualität in der Breite an Deutschlands Universitäten tatsächlich bewahrt werden kann. Wenn in Universitäten aufgrund des schlechten Abschneidens im Exzellenzwettbewerb und des daraus resultierenden Rückgangs bei den Forschungsgeldern die Lehrkapazitäten hochgefahren werden, um auf diesem Wege zusätzliche Mittel zu akquirieren, muss das fast zwangsläufig zu einem Verlust an Forschungsleistung führen. Dasselbe trifft auf Universitäten zu, die wichtige Wissenschaftler an die erfolgreichere Konkurrenz abgeben müssen. Ob man solche Verluste, die für die Masse der Verlierer typisch sind, durch die Konzentration an den Siegeruniversitäten nicht nur ausgleichen, sondern sogar noch überkompensieren kann, ist doch eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass die vertikale Differenzierung der deutschen Hochschullandschaft Folgen hat, die in den USA schon seit langem zu beobachten sind. Die Qualität der Mehrzahl der Hochschulen ist dort so gering, dass das Hochschulsystem als Ganzes nicht mehr in der Lage ist, den für die Spitzenuniversitäten erforderlichen Nachwuchs in ausreichender Zahl auszubilden. Die so bewunderten US-Eliteuniversitäten greifen daher seit vielen Jahren auf ausländische Wissenschaftler zurück. Mittlerweile stammt jeder zweite Wissenschaftler an den „Leuchttürmen“ der Wissenschaft wie Harvard, Princeton, Stanford oder Yale aus dem Ausland (Hartmann 2005). Da den deutschen Spitzenuniversitäten dieser Weg aber nur sehr begrenzt offen steht, weil sie trotz Exzellenzinitiative in finanzieller Hinsicht mit den genannten Eliteuniversitäten nicht mithalten können und dazu auch noch die sprachliche Hürde kommt, dürfte der drohende Verlust an Qualität in der Breite auf Dauer die Leistungsfähigkeit des gesamten Wissenschaftssystems beeinträchtigen.

Diese Gefahr, und das ist das zweite Argument, muss umso ernster genommen werden, als empirische Studien zeigen, dass die Konzentration von Forschungsmitteln an einem Standort ab einer gewissen Größenordnung die Forschungsleistungen eher reduziert als steigert (Jansen u.a. 2007; Münch 2008). Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass innerhalb der deutschen Professorenschaft die Skepsis deutlich überwiegt. Bei einer Umfrage unter mehreren tausend Professoren antworteten knapp 30 Prozent auf die Frage, ob sie die Exzellenzinitiative als geeignet für die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Deutschland ansähen, mit „überhaupt nicht geeignet“, weitere fast 27 Prozent mit „eher ungeeignet“. Nur knapp 16 Prozent hielten sie für „eher geeignet“ und ganze gut sieben Prozent für „sehr geeignet“. Zwei Drittel äußerten sich negativ und nicht einmal ein Viertel positiv. Selbst bei jenen Professoren, die erfolgreich Anträge gestellt hatten, überwog die skeptische Haltung, wenn auch nur knapp. Einzig bei jenen, die ihre Professur der Initiative zu verdanken hatten, gab es eine klare positive Mehrheit (Böhmer u.a. 2011: 125 ff. [PDF – 7.4 MB]).

Es bleibt außerdem die generelle Frage, ob die Exzellenzinitiative mit ihrem Grundprinzip, ein „Wettbewerb nicht der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern der Universitäten“ zu sein, nicht grundsätzlich die Mechanismen erfolgreicher wissenschaftlicher Arbeit verkennt. Wissenschaftlicher Fortschritt basiert in der Regel auf der Kooperation wie auch Konkurrenz von Wissenschaftlern, und zwar über die Grenzen einzelner Hochschulen und einzelner Länder hinweg.

Literatur

- Böhmer, Susan/Neufeld, Jörg/Hinze, Sybille/Klode, Christian/Hornbostel, Stefan (2011): Forschungsbedingungen von Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten. iFQ-Working Paper No.8/März 2011 [PDF – 7.4 MB]

- Borgwardt, Angela/John-Ohnesorg, Marei (2010): Vielfalt oder Fokussierung? Wohin steuert das Hochschulsystem nach drei Runden Exzellenz? Berlin [PDF – 762 KB]

- DFG (2006): Förder-Ranking 2006. Institutionen – Regionen – Netzwerke. DFG-Bewilligungen und weitere Basisdaten öffentlich geförderter Forschung. Anhang zur Pressemappe [PDF – 4.8 MB]

- DFG (2009): Förder-Ranking 2009. Institutionen – Regionen – Netzwerke. Fachliche Profile von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Licht öffentlich geförderter Forschung. Weinheim

- Gemeinsame Kommission von DFG und Wissenschaftsrat (2008): Bericht der Gemeinsamen Kommission zur Exzellenzinitiative an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Bonn [PDF – 4 MB]

- Gerhards, Jürgen (2010): Clusterförderung im Rahmen der Exzellenzinitiative – Erfolge, Dysfunktionen und mögliche Lösungswege, in: Leibfried, Stefan (Hrsg.), Die Exzellenzinitiative. Zwischenbilanz und Perspektiven. Frankfurt a. M., 115-137 [PDF – 107 KB]

- Hartmann, Michael (2005): Studiengebühren und Hochschulzugang: Vorbild USA? in: Leviathan, 33, 439-463

- Hartmann, Michael (2007): Eliten und Macht in Europa. Frankfurt a. M. [PDF – 907 KB]

- Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Exzellenzinitiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (2010): Bedingungen und Folgen der Exzellenzinitiative, in: Leibfried, Stefan (Hrsg.), Die Exzellenzinitiative. Zwischenbilanz und Perspektiven. Frankfurt a. M., 35-50

- Jansen, Dorothea/Wald, Andreas/Franke, Karola/Schmoch, Ulrich/Schubert, Torben (2007): Drittmittel als Performanzindikator der wissenschaftlichen Forschung. Zum Einfluss von Rahmenbedingungen auf Forschungsleistung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 59, 125-149

- Meier, Frank/Schimank, Uwe (2009): Matthäus schlägt Humboldt? New Public Management und die Einheit von Forschung und Lehre, in: Beiträge zur Hochschulforschung, 31, 42-61,

- Münch, Richard (2008): Stratifikation durch Evaluation: Mechanismen der Konstruktion von Staushierarchien in der Forschung, in: Zeitschrift für Soziologie, 37, 60-80 [PDF – 211 KB]

- Neidhardt, Friedhelm (2010): Exzellenzinitiative – Einschätzungen und Nachfragen, in: Leibfried, Stefan (Hrsg.), Die Exzellenzinitiative. Zwischenbilanz und Perspektiven. Frankfurt a. M., 53-80

- Simon, Dagmar/Schulz, Patricia/Sondermann, Michael (2010). Abgelehnte Exzellenz – Die Folgen und die Strategien der Akteure, in: Leibfried, Stefan (Hrsg.), Die Exzellenzinitiative. Zwischenbilanz und Perspektiven. Frankfurt a. M., 161-197

- Stiftung Neue Verantwortung (2011): Wege aus der Exzellenzfalle. Policy Brief 4/2011 (Download)

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte und aktualisierte Fassung aus „Recht der Jugend und des Bildungswesens“ Heft 3/2011.

Professor Michael Hartmann hat uns den Text freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/

Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=11649