NachDenkSeiten – Die kritische Website

Titel: Friedensaktivist der frühen Stunde: Eine (Weihnachts-)Begegnung mit Wolf G. (Teil I von III)

Datum: 25. Dezember 2025 um 11:00 Uhr

Rubrik: Interviews, Militäreinsätze/Kriege

Verantwortlich: Redaktion

Der Bonner Diplom-Mathematiker Wolf Göhring (86) ist ein alerter Zeitzeuge bundesrepublikanischer Geschichte und Friedensaktivist seit Mitte der 1960er-Jahre. Während Menschen in seinem Alter – Linke oder Ex-Linke zumal – Seiten oder Barrikaden wechselten, blieb er sich treu und versucht als partout „Kriegsuntüchtiger“ zum Schluss dieses Interviews, einen marxistischen Weg zu einer friedlichen Welt zu skizzieren. Für die NachDenkSeiten führte Rainer Werning ausgiebige Gespräche mit Wolf Göhring, deren zweiter Teil am 26. Dezember 2025 auf den NachDenkSeiten erscheint.

Rainer Werning: Sie sind Jahrgang 1939, ein Kind des Zweiten Weltkriegs. Wie sehen Sie diese Zeit?

Wolf Göhring: Wie verwaschene Videoclips mit verrauschter Sprache hängen zig Erinnerungen in meinem Kopf. Nach dem Krieg war der Krieg nicht zu Ende. Immer wieder gab es etwas, das an die Verheerungen – große wie kleine, auch geradezu nickelige – erinnerte. Jeder, der damals lebte, dürfte solche Bilder aus ganz persönlichen, tragischen oder einfach nur lästigen Erlebnissen im Kopf haben.

Im Mai 2025 las ich die Geschichte einer 85-jährigen Russin, ein paar Wochen jünger als ich, die beim Rückzug der Wehrmacht 1943 mit den Bewohnern ihres Dorfes nach Estland verschleppt und – getrennt von Mutter und anderen Verwandten – in ein Kinder-KZ gesteckt worden war. Dort wurde ihnen für verwundete deutsche Soldaten Blut abgezapft. Die meisten Kinder starben unter dieser Barbarei. Ich spiegelte das an meinem Leben als Dreieinhalb- bis Viereinhalbjähriger: An manchen Nächten beim ersten Alarmzeichen in den Bunker rennen und morgens zurück in die glücklicherweise unversehrte Wohnung, mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft spielen oder an der Hand eines Vertrauten zum Einkauf gehen.

Ebenfalls im Sommer 2025 war mein philippinischer Junge mit einem Freund bei dessen 85-jährigen polnischen Oma in Gdingen. Während des Krieges lebte sie weit im Osten Polens. Sie hörte damals während einer Razzia, wie eine Nachbarin erschossen wurde, weil sie Juden versteckt hatte. „Bomm“, sagte sie zu den Jungens.

Ich kann mich nur entschuldigen für die Gräuel, die die Generation unserer Väter und Großväter in den besetzten Ländern, vor allem in der Sowjetunion und an den jüdischen Menschen, verübt hat.

Wie starteten Sie in eine Welt, die bereits im Krieg war?

Ich wurde Ende 1939 in Heidelberg geboren – in der „Fremde“, denn meine Eltern lebten in Saarbrücken. Das wurde am 1. September 1939 im Zuge von vorbereiteten „Maßnahmen zur Reichsverteidigung” evakuiert. Meine Mutter kam bei einer Freundin und deren Mutter unter, die es ebenfalls nach Heidelberg verschlagen hatte.

Mein Vater arbeitete als freier Journalist für Zeitungen in der Region. Mit einem Sonderausweis durfte er mit seinem Motorrad ins Sperrgebiet, auch zur Front, fahren. Er konnte einige Koffer aus der Wohnung seiner Eltern, den Großeltern, packen und ihnen hinterherschicken. Ihre Wohnung lag links der Saar, einen guten Spaziergang weit von Lothringen/Frankreich entfernt. Am 1. September waren sie mit einem geliehenen Handwagen losgetippelt; ein angekündigter LKW für ältere Leute blieb aus. Am zweiten Tag kamen sie bis Homburg/Saar, wo sie bei Verwandten unterkamen. Endstation ihrer Reise, dann mit der Bahn, war im Fichtelgebirge. Großvater – 67 Jahre alt – arbeitete seit 1911 bei einer Maschinenbaufirma als „Dippel-Insch”, wie er sagte. Das Konstruktionsbüro dieser Firma für Gasmotoren à la Völklinger Weltkulturerbe sowie Dampfmaschinen war ins Fichtelgebirge verlegt worden. Im Spätsommer 1940 ging’s zurück nach Saarbrücken. Wie es den Menschen im grenznahen Lothringen in dieser Zeit erging, weiß ich nicht.

Einige Soldaten, die meinen Vater wohl von seinen Touren kannten, erhielten die Zeitung mit meiner Geburtsanzeige und gratulierten meiner Mutter mit einem Brief. Mein Vater machte daraus ein Artikelchen für die Zeitung. Am Ende hieß es im Brief, „dass aus dem Wolf ein strammer Soldat wird“. „Für den Graben, Mutter, für den Graben“, argwöhnte Kurt Tucholsky vierzehn Jahre zuvor. Den Faschismus hielt mein Vater für Sozialismus – „das sozialistische Aufbauwerk des Führers“ –, wie ich einem von ihm verfassten Zeitungsartikel zu einer Veranstaltung am 1. Mai 1940 in Neunkirchen/Saar später entnehmen konnte.

Abb. 1/ Strammer S.

Titel: “Auf dass der Wolf ein strammer Soldat wird!”

Quelle: Privatbesitz W. Göhring

Im frühen 1940 reiste meine Mutter mit mir, dem Säugling, nach Sachsen zu ihren Eltern, dann ins Fichtelgebirge zu den anderen Großeltern, schließlich zu einer Bekannten nach Kaiserslautern. Im Spätsommer 1940 durften wir alle wieder nach Saarbrücken, worüber später mal dieses, mal jenes erzählt wurde. In den 1990ern musste ich diese Stationen nachvollziehen: Meine Tochter wollte sich zur Apothekerin approbieren lassen und musste lückenlos ihre deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen. Dazu gehörten auch meine Aufenthalte in Deutschland. Die Einträge in ihrem Perso, in meinem und dem ihrer Mutter genügten nicht nach der damaligen Apothekenordnung – wohl ein Nachhall aus Zeiten, als man einen Ariernachweis vorlegen musste.

Wo wuchsen Sie auf, und welche sind Ihre ersten Erinnerungen aus der Kriegszeit?

Meine erste Erinnerung datiert von Ende Juli 1942. Es war spät in der Nacht. Ich schlief, als ich Hände und Stimme meiner Mutter spürte. Sie schien mich ein wenig in meinem Bettchen zurechtzuschieben, und ich wollte mich zur Seite rollen, um weiterzuschlafen. Da wurde es kühl, denn sie hob mich hoch und sagte entschuldigend, dass wir in ein anderes Haus gehen müssten. Seltsam, so ging’s mir durch meinen müden Kopf: „Die Flieger kommen, wir dürfen kein Licht machen”, meinte sie. Dann stieg sie mit mir die enge steile Treppe hinab, die vom Dachstübchen ins Parterre führte. Im Finstern stolperte sie auf den oberen Stufen etwas, ihren kleinen Aufschrei und den leichten Ruck, als sie sich wieder fing, hab‘ ich noch im Ohr, spür‘ ich noch an meinem Körper.

Wir verließen mit den beiden Frauen, mit denen sie schon in Heidelberg zusammen war, das inmitten von Gärten gelegene Häuschen. Meine Mutter trug mich; wir eilten einen schmalen Weg zur Straße, wo an der Ecke ein größeres Haus mit Luftschutzkeller stand. Ich hätte immer „Licht, Licht” gerufen, erzählte meine Mutter später, denn die angreifenden Flieger hatten bereits „Christbäumchen”, brennende Magnesiumstreifen zur Erleuchtung des Zielgebiets, abgeworfen. Im Luftschutzkeller waren Leute, anfangs brannte Licht. Verschiedene nahmen mich, den Kleinen, auf den Arm. Es war mir lästig, ich weinte und konnte danach bei meiner Mutter weiterschlafen.

Im Morgengrauen ging’s zurück, vor dem Häuschen lag in einer Mulde ein Blindgänger, den ich anfassen wollte. „Nein, nein. Gefährlich. Nicht anfassen. Das holt heute ein Mann weg.” Drei Stimmen wie eine. „Ich will’s sehen, wie der Mann das wegholt. Weckt mich, wenn ich schlafe.” Sie weckten mich nicht – zu meinem deutlichen Unwillen. Allein in dieser Nacht starben über 200 Menschen, was ich erst viel später erfuhr.

Vor und neben dem Häuschen war ein kleiner Hof, auf einer Seite standen Kaninchenställe. Beim Füttern der Tierchen schaute ich zu; sie dienten als Nahrungsergänzungsmittel. Vor dem Haus stand ein Tisch, bedeckt mit einer Wachstuchdecke. Bei schönem Wetter aßen wir dort zu Mittag. Einmal gab es Rhabarberkompott – himmlisch der Geschmack. Tante Sofie, die ältere der beiden Frauen, hatte es gekocht.

Einmal verpackte meine Mutter hinter dem Häuschen etwas in einen Karton. Ich fragte, was das sei. „Das ist von deinem Vater”, hörte ich und fragte: „Wo ist der?”, denn ich konnte mich an keinen Vater erinnern. „Der ist gefallen. Der ist im Himmel.” Ich wandte meinen Kopf nach oben, schaute in den blaugrauen Himmel, wo auch ein Wölkchen war. Ich sah niemanden. „Den kannst du nicht sehen. Aber er ist dort.” Dass er gefallen sei, machte alles noch rätselhafter. Ich war auch ein paarmal gefallen und deswegen nicht in den Himmel gekommen. Ich sagte dann aber immer, wenn mich jemand nach meinem Vater fragte: „Der ist gefallen; der ist im Himmel“, bis mir jemand den Himmel ausredete.

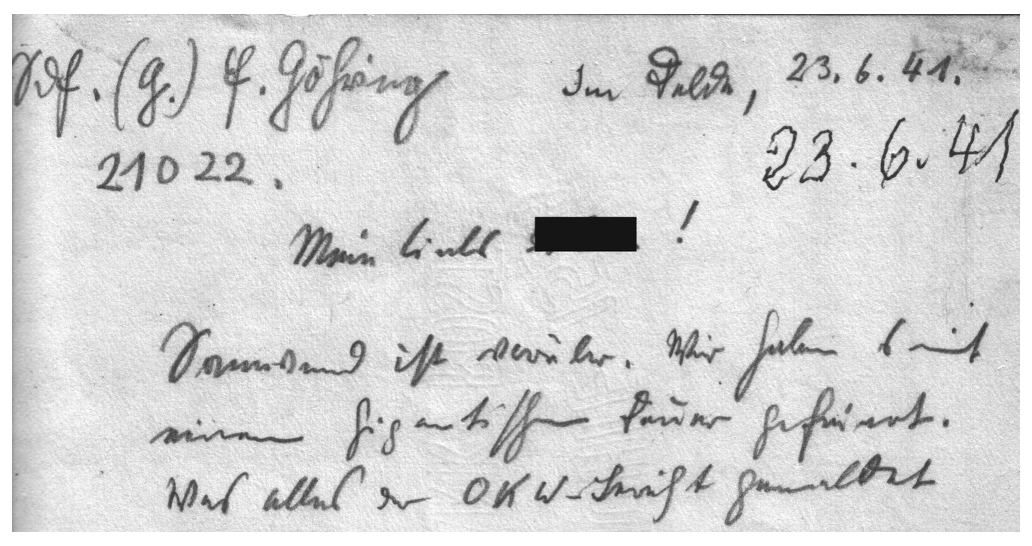

Abb. 2/ Sonnwend

Titel: Brief vom 23.6.1941

Quelle: Privatbesitz W. Göhring

Klartext: “… Sonnwend ist vorüber. Wir haben es mit einem gigantischen Feuer gefeiert. Was alles der OKW-Bericht gemeldet …”

Nach dem Krieg stand das Häuschen noch. Das Haus, in dem wir Schutz gesucht hatten, war zerbombt. Die Parterredecke war geborsten, sie hing wie ein grobes Tuch über den Trümmern, vage von der Stahlarmierung zusammengehalten.

Den Überfall auf die Sowjetunion machte mein Vater von der ersten Sekunde an mit, den Vormarsch über den Bug und erste Gefangene fotografierend. Am nächsten Abend ein Brief an meine Mutter: „Sonnenwend ist vorüber. Wir haben es mit einem gigantischen Feuer gefeiert.” Danach immer wieder nette Worte, als war’s eine Abenteuerreise. Am 7. Oktober 1941 brachte er, mit einer Maschinenpistole auf „einen Spähtrupp von Bolschewisten” feuernd, noch ein „Mich hat’s erwischt!” heraus. Sein Grab liegt bei einer Kirche, heute wenige Klicks entfernt im Internet zu sehen, als Foto seit meiner Kindheit vertraut.

Abb. 3/ Kondolenz

Titel: Aus einem Kondolenzbrief

Quelle: Privatbesitz W. Göhring

Klartext: “… dass Dein lieber Mann in seinem Beruf und ebenso an der Front vor dem Feinde voll aufgegangen ist, war ein Zeichen seiner Tüchtigkeit und seines kämpferischen Geistes. Nicht umsonst hat er einen so überaus ruhmreichen Nachruf erhalten. Als treuer Gefolgsmann seines Führers und einsatzbereiter Kämpfer für sein Vaterland wurde Dein lieber Mann vom Heldentod dahingerafft. Somit gab er auch für uns sein Blut, damit wir leben können.”

Es gab auch Skurriles. In einer Nacht bei Fliegeralarm suchten mich Opi und Omi; ich lag nicht mehr auf der Couch. Ihre Stimmen weckten mich, und ich lag unter ihren Betten. Vielleicht war ich beim ersten Sirenenton reflexhaft „in Deckung gegangen”. Ein andermal ging ich mit der Omi ins Zentrum von Saarbrücken. An einem Haus war die Vorderfront weggebombt, die hölzernen Decken hingen noch in den stehengebliebenen Wänden. Auf einer lag, kurz bevor sich der Fußboden nach unten wölbte, eine Milchkanne aus Aluminium. Ich zeigte Omi das Kännchen, das sich kurz vor dem Abgrund gehalten hatte.

Meine Mutter arbeitete als Sportlehrerin beim Bund Deutscher Mädel [kurz: BDM, der von den Nazis im Juni 1930 als Gliederung der vier Jahre zuvor ins Leben gerufenen männlichen Hitler-Jugend (HJ) gegründet worden war – RW] zeitweilig in Lothringen nahe Metz, in Ottrott im Elsaß und in Neustadt a. d. Weinstraße. Bei Lehrgängen und Sportfesten war sie oft noch weiter weg, ich blieb bei ihren Eltern oder bei Tante Sofie oder bei den anderen Großeltern. Manchmal konnte sie mich auch mitnehmen. Ich war vielerorts zu Hause.

Blieben Sie bis zum Kriegsende in Saarbrücken, und wie erlebten Sie die späte Kriegszeit?

Im Herbst 1944 wurden die Gebiete links der Saar und Saarbrücken erneut evakuiert. Dort verlief der Westwall, dort sollte die Wehrmacht die „Invasion“ stoppen. Meine Mutter, die Omi und ich – der Opi war im Frühjahr verstorben – fuhren mit der Bahn nach Amerika, einem winzigen Ort mit einer Kammgarnspinnerei an der Zwickauer Mulde. Für kurze Zeit kamen wir dort unter, dann ging’s weiter nach Dresden. Wir besichtigten viel. Einmal breitete im Zoo ein großer Vogel seine Federn auseinander. „Mutti, was ist das für ein Vogel?” – „Ein Pfau!” – „Fau-eins, Mutti?” Schallendes Gelächter, als da ein fünfjähriger Knirps eine angeblich wunderwirkende V-Waffe für einen stolzierenden Pfau hielt.

In Dresden gab’s kaum Fliegeralarm, aber auch kaum Vorkehrungen gegen Angriffe. Meiner Mutter missfiel es; im Dezember fuhr sie mit mir nach Calw im Schwarzwald, wo die anderen Großeltern geblieben waren. Der Angriff auf Dresden am 13. Februar machte meine Mutter sehr betroffen, es war ihr Geburtstag. Eine gute Freundin hatte in der niedergebrannten Altstadt gewohnt, sie wurde – scheinbar leblos – aus den Trümmern gezogen und auf einen Leichenwagen gelegt, als jemand bemerkte, dass sie atmete; sie überlebte. Meine Mutter meinte, wäre sie in Dresden geblieben, hätte sie an ihrem Geburtstag sehr wahrscheinlich diese Freundin aufgesucht, um mit ihr zu feiern. An ihren Geburtstagen sprach sie immer wieder davon, zuletzt 2013 an ihrem Hundertsten.

Von Calw zogen wir ins nahe gelegene Hirsau. Dort begann das Kriegsende am 23. April plötzlich und dauerte einige Stunden. Meine Mutter wollte auf der rechten Nagoldseite aus einem Felsenkeller, für den sie den Schlüssel hatte, irgendwelche Sachen an einige Leute übergeben. Das sollte schnell gehen. Mich brachte sie auf der linken Seite am Hang beim Waldrand zu einem Splitterschutzloch, umstanden von drei, vier Fichten. „Ich bin bald zurück. Warte auf mich.“ In jenen Tagen fielen immer wieder Schüsse, mit kurzen und längeren Pausen, ganz unregelmäßig, fern und scheinbar belanglos. Meine Mutter war erst kurz weg, da fielen wieder Schüsse. Ich erwartete ein Päuschen, doch es wurde weiter geschossen. Ich hörte es über die Fichten hinwegpfeifen und versuchte, zwischen den Ästen Geschosse zu erblicken. Großvater erklärte mir später, warum ich sie nicht sehen konnte. Das Schießen ging stundenlang; die Fußgängerbrücke über die Nagold, die meine Mutter auf dem kurzen Rückweg nehmen wollte, lag bis zum frühen Nachmittag unter Beschuss. Erst da konnte sie zu mir kommen. Wir wollten dann zu einem nahen Haus laufen, als mit krachendem Bersten ein letzter Schuss fiel. Zitternd und mit klopfenden Herzen warfen wir uns in eine Mulde, bis uns jemand bedeutete, zu dem Haus zu kommen. Nach einigem Warten war der Krieg in Hirsau zu Ende.

Mein damaliges Herzpochen erinnernd, frage ich mich heute, wie jenen Kindern und ihren Eltern zu Mute war, als sie in Babi Jar anstanden, um auf deutsches Kommando hin erschossen zu werden.

Der Krieg war zu Ende. Wie ging es weiter? Was prägte Sie in dieser Zeit?

Nach dem Krieg war dieser doch nicht zu Ende. Im Frühsommer 1945 spielte ich auf der Gasse vor unserer Wohnung in Hirsau. Eine Frau, die ich zuvor nicht bemerkt hatte, meinte zu mir: „Gelt, du bischt doch traurig.” – Verblüfft meinte ich: „Nein, ich bin nicht traurig.” – „Doch, du muscht doch traurig sei’. Dein Onkel ischt doch im G’fängnis.” – „Nein, mein Onkel ist nicht im Gefängnis, der ist in Russland vermisst.” – „Dann hoscht du noch einen zweiten Onkel, der ischt im G’fängis und wird’ uffg’hengt.” – „Nein, ich hab nur einen Onkel.” – „Dann weischt du des net richtig, frag dei’ Mutter!” Dann trollte sich die schwäbische Hausfrau. Ich erzählte es meiner Mutter, und diese dem Großvater. Der wiederum erklärte mir die Sache: Ich habe nur einen Onkel, der ist vermisst. Der Mann im Gefängnis hat mit unserer Familie nichts zu tun. Unser Name wird anders geschrieben, nämlich mit einem Buchstaben, den man nicht ausspricht, mit einem Hah. So verlief mein erster Schritt als Fünfjähriger in die Welt der Schreibkundigen.

Anfang September fuhr meine Mutter nach Saarbrücken, um die Lage zu peilen. Ich lebte derweil in einem von Nonnen betriebenen Kinderheim in Hirsau. An manchen Tagen hieß es, sehr früh aufzustehen und in einer Kapelle einem gewissen Jesulein zu Liebe in kurzer Hose, Sandalen und einem dünnen kurzärmeligen Hemdchen erbärmlich zu frieren. Ich war überglücklich, als meine Mutter zurückkam, um mit mir nach Saarbrücken zu reisen. Wir starteten mit dem Zug, um kurz vor Pforzheim bei Glatteis zu Fuß weiterzugehen; eine Bahnbrücke war gesprengt. Unterwegs schlug es meine Mutter hin, ein Marmeladenglas in ihrem Rucksack zerbrach. Wir gingen durch das zertrümmerte Pforzheim zum Bahnhof. Am Abend übernachteten wir in Mannheim in einem Bahnwärterhäuschen auf dem Bahnsteig. Am Morgen standen wir um einen Passierschein an, um den Rhein überqueren zu können. An den Köpfen der Rheinbrücke brannten in zerlöcherten Ölfässern Feuer, die Soldaten erschienen mir in dem flackernden Licht besonders bedrohlich.

In Oggersheim blieben wir ein paar Tage bei Verwandten. Dann in Saarbrücken wollten wir in den Ort links der Saar, in dem die Großeltern gelebt hatten. Wir mussten die Saar überqueren. Wo, bei den vielen gesprengten Brücken? Wir fuhren mit der Straßenbahn, bis es noch zwei Kilometer zur Wohnung waren, aber dazwischen lag der Fluss, die Brücke gesprengt. Etwas oberhalb gab es ein Nadelwehr, über das ein schmaler Steg führte, eine Plattform für die Leute, die an den Nadeln den Wasserstand regulierten. Über dem tosend hinabstürzenden Wasser gab’s ein Geländer, hüfthoch für die Erwachsenen, scheitelhoch für mich. Ich weigerte mich, hinüberzugehen, bis ein Mann das Gepäck meiner Mutter nahm und sie mich fest an der Hand ans andere Ufer führte.

Die Tante lebte schon seit einigen Wochen in der früheren Wohnung der Großeltern. Sie zeigte mir sogleich eine Stelle in der Giebelwand im Wohnzimmer, die sie zugemauert hatte: Eine Granate hatte ein Loch gerissen. Die Tante, Schwester meines Vaters und meines Onkels, war unverheiratet, also Fräulein, wie man damals sagte. Während des Krieges war sie dienstverpflichtet, zunächst als Schwesternhelferin in Rumänien, dann in Poltawa in der Ukraine und später als Leiterin eines Soldatenheimes bei Brjansk. So alt geworden, wie ich es jetzt bin, sagte sie zu mir: „Dort über dem Wald stand wochenlang schwarzer Rauch, und es stank fürchterlich. Jeder wusste: die SS verbrennt dort Juden.”

Im Frühjahr 1946 nahm mich meine Mutter nach Saarbrücken mit. Wir gingen in eine kleine Straße, rechts und links die Trümmer an stehen gebliebene Grundmauern angehäuft, in der Mitte ein schmaler Pfad. Sie blieb stehen und meinte: „Hier ist es. Nein, doch nicht”, um ein paar Schritte weiter zu gehen. „Ja hier ist es. Schau”, sagte sie zu mir und zeigte ein wenig über die Trümmer hinaus. „Dort war das Arbeitszimmer deines Vaters. Dort hat er gesessen und für die Zeitung geschrieben.” Dann gingen wir wieder.

Bei meiner neuen Bleibe gab’s auch das Normale: Kennenlernen der Nachbarskinder, im Winter Schlittenfahren auf der Hauptstraße gleich vor der Haustür, am Bach durch den Matsch stapfen.

Sie haben bislang, so jung Sie noch waren, schon einiges gesehen und erlebt. Wie ging es weiter?

Im Sommer 1946 fuhr ich mit meiner Mutter zu den Großeltern, die im Schwarzwald eine idyllische Bleibe in einem kleinen Dorf bei einem Bauern gefunden hatten: Zwei Pferde, sieben Kühe, acht Jungrinder, 40 Hühner, Glucken und Küken, zwei Schweine, Bienen, Katzen, Hunde, ein Junge meines Alters und seine etwas ältere Schwester. Die Bauern des Dorfs mussten die Milch bis auf einen Rest für den Eigenbedarf abliefern. Die Großeltern hatten bald ihre tägliche kuhwarme Milchversorgung: Einen halben Liter hier, anderntags dreiviertel Liter dort oder auch nur ein Drittel usw. Eingesammelt wurde das mit einem Milchkesselchen und einem Spaziergang über die Felder, wo man auch mal Champignons fand. Die Milch kam in einem flachen Topf in den Keller, nach zwei Tagen wurde der Rahm abgeschöpft und gesammelt. Nach einigen Tagen war’s so viel, dass er mit einem Schneebesen in Schlagrahm und schließlich in Butter verwandelt wurde.

Abb. 4/ Schwarzwald

Titel Bild links: Die Bleibe der Großeltern Waldstreu trocknet auf der Straße

Titel Bild rechts: Drei Freunde auf der Treppe zum Bauernhof

Quelle: Privatbesitz W. Göhring (ca. 1950)

Großmutter hatte drei Tütchen Schokoladenpudding durch die Kriegsjahre, die Evakuierungen und die Umzüge „gerettet”. So gab es bald einmal zum Nachtisch Schokoladenpudding mit Schlagrahm. Mit meinem Löffelchen stach ich erbsenkleine Stückchen von Pudding und Rahm ab und ließ beides langsam auf der Zungenspitze zergehen. Höflich und lächelnd blieben die Erwachsenen sitzen, bis ich Pudding und Rahm verkostet hatte. Unter der Wohnung war im Parterre ein großer Raum, die Waschküche, in einer Ecke ein Backofen. Der wurde alle drei Wochen befeuert. Es wurde Zwiebelkuchen und Roggenbrot gebacken – voll bio und lokal. Wir bekamen immer etwas ab.

Draußen beim Acker war ein Garten, worin auch die Großeltern ein Stück hatten. Bald war ich mit in dem Gärtchen, hundert Meter weiter eine Feldscheune aus frischem Holz, es wurde gesägt und gehämmert, Zimmerleute liefen herum. Die alte Scheune war am Kriegsende abgebrannt, als die Franzosen vom nahen Wald heranrückten. In der Scheune waren ein paar junge deutsche Soldaten. Sie starben, Minuten, vielleicht nur Sekunden, bevor der Krieg für sie zu Ende gewesen wäre. Auf dem Kirchhof des Dorfes erinnert ein Stein an sie.

Im Herbst lernte meine Mutter meinen Stiefvater kennen. Als ich vom Schwarzwald nach Hause kam, stellte sie ihn mir vor. Im Frühjahr zogen wir in das „Haisje von da Goth”, Baujahr 1862, wie auf dem Türsturz stand, ein baufälliger Scheunenteil und noch baufälligere Anbauten hinter der Scheune, einst das Domizil von Schweinen und Geißen, dahinter das Häuschen mit dem Plumpsklo. Das Grundstück zog sich hundert Meter weiter, auf der hinteren Hälfte war Roggen angebaut. Auf diesem Stück hatte man bereits zwei Bombentrichter zugeschaufelt und mit Asche aufgefüllt. Vor fünf Jahren fand ich einen zwei Finger großen, rostigen Eisensplitter, vielleicht ein Rest dieser Bomben. Ein kleines Nachbarhaus war angebaut, die uns abgewandte Seite lag in Trümmern: eine weitere Bombe. Hinter unserm Grundstück ging’s in Felder und ein kleines Tal, ein Stückchen aufwärts lag ein wunderschönes, riesiges Schwimmbad, eine Seitenwand zerbombt.

Abb. 5/ Haisje

Titel: Das Haisje von da Goth, 1947

Quelle: Privatbesitz W. Göhring

Wie war das innerhalb Ihrer Verwandtschaft: Gab es da Menschen, die dezidiert gegen den Krieg waren?

Es waren keine großen Erklärungen gegen den Krieg, sondern spontane Äußerungen aus der Familie und von Freunden, die ein Unbehagen an Krieg erkennen ließen. Nie hieß es, ich solle ein „strammer Soldat” werden.

Ich war oft in jenem Schwarzwalddorf und ging mit den Bauern raus auf den Acker. Mal wurde am Waldrand, mal in der Stube gevespert. An der Wand beim Esstisch hing das Foto eines Soldaten mit Tornister, sein Gewehr an der Seite. Das war der ältere Bruder des Bauern, gefallen im Ersten Weltkrieg. Auch wenn ich mit meinem Freund schubsend in die Stube stürmte, so war das Foto kaum zu übersehen.

Auf dem Nachbarhof lebten zwei Mädchen, ihr Vater war gefallen. Deren Großvater ging täglich hinkend aufs Feld – Folge einer Verwundung aus dem Ersten Weltkrieg.

Der Bruder meiner Großmutter, von ihren Kindern Onkel Soldat gerufen, erlebte nur wenige Wochen des Ersten Weltkriegs. Er fiel in Lothringen.

Mein Stiefvater, geboren 1919, war begeistert, als die Rückkehr der Legion Condor gefeiert wurde. So ein Held wie diese Piloten wollte er auch werden. Er meldete sich zur Luftwaffe, wurde aber kein Pilot: Er war bei den Tests nicht cool genug. Als Fotolaborant war er für diese Truppe gut: Mitfliegen, Fotos für die Luftaufklärung machen, entwickeln, zu Papier bringen, was Bodeneinsatz nicht ausschloss. Kurz vor Beginn des Krieges erklang tagelang nur Marschmusik in der Kaserne; das machte dermaßen hippelig, dass alle sich fragten: „Wann geht’s denn endlich los?” Als er das in den 1950ern erwähnte, war seine kritische Distanz deutlich zu hören. Seine Begeisterung war schnell verflogen, als gleich zu Kriegsbeginn eine Granate in die Scheune schlug, in der er mit einigen Kameraden lag. Einige schrien – tödlich getroffen – noch ein paar Minuten erbärmlich.

Der Bruder meines Vaters geriet im Frühsommer 1942 in „russische” Kriegsgefangenschaft, als er bei einem sowjetischen Vorstoß mit einem Kameraden sein Funkgerät vergraben wollte. Er galt seither als vermisst. Die Großeltern hofften; ein Foto von ihm stand neben einem vom Grab meines Vaters auf einem Holzbord am Esstisch. Anfang der 1950er dann eine Nachricht vom Suchdienst des Roten Kreuzes: Er ist im August 1945 in einem sowjetischen Lager bei Jekaterinburg gestorben.

Abb. 6/ Grab

Titel: Grab von E. Göhring “neben andern Gefallenen des Gefechts”

Quelle: Privatbesitz W. Göhring (Oktober 1941)

Mein Stiefvater erzählte von deutschen Verbrechen in der Ukraine, dass man Juden von der Ladefläche von LKWs in Bergwerksschächte abkippte. Er weigerte sich, solche Verbrechen zu fotografieren. Er erlebte, wie ein gefangen genommener Partisan auf offener Straße von einem Feldjäger mit einem Genickschuss ermordet wurde. In Charkow sah er, wie er es sarkastisch ausdrückte, dass „die SS die Balkone mit Gehängten verziert” hatte.

In einem Dorf in der Ukraine war er mit etwa 60 Mann eingeschlossen. Nach zwei Wochen wagten 16 den Ausbruch. Sie rannten durch tiefen Schnee und schmissen alles weg, was sie am Laufen hinderte. Acht kamen an; einem, der neben ihm lief, riss eine Granate den Kopf weg. Mein Stiefvater wusste um die Todesart, wenn ein Panzer mit einer Kette über einem Einmannloch stoppte und mit der andern einen Kreis fuhr, dabei den Menschen im Loch zermalmend. Mit Gesten unterstrich er seine Worte. Meinem Stiefvater drohte eine Anklage vor einem Kriegsgericht wegen angeblicher Selbstverstümmelung. Er hatte befehlsgemäß eine Latrine mit Schwefelsäure gereinigt, ohne dass ihm die Gefährlichkeit dieser Säure bekannt war. Er verätzte sich heftig die Hände.

Solche Geschichten bleiben hängen. Auch diese, eher skurrile Geschichte, wie er am Ende aus einem sowjetischen Lager in der Tschechei entkam. Er mimte vor den Wachen am Tor einen Tollpatsch. Am dritten Tag konnte er grimassierend und unbehelligt an den lachenden Wachen vorbei durchs Tor gehen, bis er außer Sichtweite war. Nachts wanderte er nach Westen, tags versteckte er sich. Er schlug sich zu einem pfälzischen Dorf durch, wo seine Eltern und viele andere aus dem erwähnten Ort bei Saarbrücken evakuiert waren.

Das baufällige Haus, in dem wir seit Frühjahr 1947 lebten, wurde umgebaut. Oben entstand eine Wohnetage, unten waren die Arbeitsräume für unser neu entstandenes Fotogeschäft. Die Wohnetage war eigentlich eine Wohnung, aber weil der Umbau bezuschusst worden war, musste geteilt werden: Vorne wohnte eine Familie mit zwei kleinen Kindern, nach hinten hatten wir ein großes und ein kleines Zimmer. Das war die Küche, wo uns die Mutter meines Stiefvaters, die Oma, bekochte. Am kleinen Küchentisch aßen wir eng beisammen zu Mittag und Oma erzählte. Mehrmals hörte ich die Geschichte von ihrem Großvater aus Schlesien. Er war preußischer Soldat in der Schlacht von Spichern. Im Eifer des Gefechts erhielt er einen Säbelhieb in den Nacken. Als er deutsch klingende Schmerzensschreie ausstieß, meinte der Schläger: „Sag doch glei’, dass du ein Dütscher bischt.” Dieser Süddeutsche hatte ihn für einen Franzosen gehalten. Der Verletzte blieb nach seiner Genesung in der Gegend. Die Oma mimte, wie verrenkt ihr Großvater später seinen Nacken hielt.

Abb. 7/ Spichern

Titel: Sturm auf die Spicherer Höhen. Gemälde von Anton von Werner, 1880.

Quelle: Laut Wikipedia: Historisches Museum Saar, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104937098

Die Spicherer Höhen, um die im August 1870 – im „Kriesch sippzisch” – gekämpft wurde, konnte ich in wenigen Kilometern Luftlinie liegen sehen: ein riesiges Kreuz und ein zweistöckiges Gebäude, das Café Woll. Der Krieg-Siebzig schien anfangs der 1950er eine ganze Ewigkeit weit in der Vergangenheit; er war nicht weiter weg als heute der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. 2012 war ich mit meiner jungen Familie und meiner 99-jährigen Mutter zuletzt dort oben. Auf einmal nahm sie eine Hand vom Rollator und zeigte, mich einmal mehr erinnernd, über den bewaldeten Steilhang nach unten, wo ganz versteckt die Autobahn die Grenze passiert: „Dort unten, aber es ist schon lange nicht mehr, da war ein Lazarett, dort war mein Großvater, er war hier verwundet worden.” Ein paar Schritte weiter wollten wir das Café Woll besuchen, aber die Tische waren alle belegt. Sie meinte: „Ach, als Kind war ich öfter mit meinen Eltern im Café Woll.” Ja: Mit der Straßenbahn bis zur Grenze fahren und dann eine kleine Straße, an der besagtes Lazarett gelegen hatte, nach oben spazieren. So friedlich kann es zugehen.

Ein Freund erwähnte, als ich wohl zehn war, dass sein Vater als Volksstürmler mit anderen am Kriegsende eine Panzersperre bei Saarbrücken verteidigen sollte. Die Männer ergaben sich stattdessen kampflos. Auf mein fürwitziges „Ja, aber, warum nicht?!” erklärte mir der Freund, was andernfalls geschehen wäre: Die Männer, auch sein Vater wären tot gewesen. Das überzeugte mich nicht sofort. Erst sein Beharren brachte mich dazu.

Ich war bei den Pfadfindern. Als wir etwa 16 waren, erfuhren wir vom Leiter unserer Gruppe, selbst Jahrgang 1926, wie er im Herbst ’44 in amerikanische Gefangenschaft geriet. Er saß mit seinen Kameraden in einem Keller am östlichen Ausgang eines Dorfs; am anderen Ende hatte sich ein weiterer ein Einmannloch geschanzt, wo er mit einer Panzerfaust des ersten US-Panzers harrte und ihn abschoss. Nunmehr waffenlos stieg er vor dem nächsten mit erhobenen Händen aus dem Loch und ergab sich. Der Panzerkommandant griff zum Gesäß, zog eine Pistole und erschoss den Mann. Im Weiteren fiel kein Schuss mehr, auch als der Kommandant der Einheit im offenen Jeep durch den Ort fuhr. Die Gruppe, die das Geschehen beobachtet hatte, ergab sich kampflos. Wir diskutierten lange, bis unser Gruppenleiter uns 16-jährige Großmäuler überzeugen konnte, dass die kampflose Übergabe das einzig Richtige war.

Titelbild: (c) privat

Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/

Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=144022