NachDenkSeiten – Die kritische Website

Titel: Friedensaktivist der frühen Stunde: Eine (Weihnachts-)Begegnung mit Wolf G. (Teil II von III)

Datum: 26. Dezember 2025 um 11:00 Uhr

Rubrik: Innen- und Gesellschaftspolitik, Interviews, Militäreinsätze/Kriege

Verantwortlich: Redaktion

Der Bonner Diplom-Mathematiker Wolf Göhring (86) ist ein alerter Zeitzeuge bundesrepublikanischer Geschichte und Friedensaktivist seit Mitte der 1960er-Jahre. Während Menschen in seinem Alter – Linke oder Ex-Linke zumal – Seiten oder Barrikaden wechselten, blieb er sich treu und versucht als partout „Kriegsuntüchtiger“ zum Schluss dieses Interviews, einen marxistischen Weg zu einer friedlichen Welt zu skizzieren. Für die NachDenkSeiten führte Rainer Werning ausgiebige Gespräche mit Wolf Göhring, deren abschließender dritter Teil am 27. Dezember auf diesen Seiten erscheint.

Rainer Werning: Der Weltkrieg kam also immer wieder in den Blick. Wie haben Sie die neuen Zeitläufe, die die Kriegszeit ablösten, als Heranwachsender wahrgenommen?

Wolf Göhring: Im Dezember 1947 wurde das Saarland in wirtschaftlichem Verbund mit Frankreich ein eigener Staat: die Lebensmittelmarken fielen weg. Meine Eltern konnten eine Kleinbildkamera und die Ausrüstung für ein Fotolabor ergattern, und so waren sie gut gewappnet, als der neue Staat seinen Bürgern neue Pässe mit neuen Passbildern auszugeben gedachte. Die Leute standen vor der baufälligen Scheune Schlange, um abgelichtet zu werden.

Einmal zogen zwei „Mockscher” – Nordafrikaner – mit je einem schweren Teppich auf der Schulter durch den Ort von Stahlarbeitern, Bergleuten, Bergmannsbauern, Kleinbauern, Handwerkern und wollten ihnen Berberteppiche verkaufen. Ob es glückte, weiß ich nicht, aber es gibt ein Foto von den beiden, wie sie rauchend und lachend, einen Deutschen zwischen sich, in Opas Garten stehen. Dieser Dritte – das ist alles, was ich von ihm weiß – hatte Obdach bei Opa und Oma gefunden, er hieß Lorenz und war in einem KZ eingesperrt gewesen.

Abb. 8/ „Mockscher“

Titel: Drei in Opas Garten

Quelle: Privatbesitz W. Göhring (Aufnahme ca. 1949)

Ab 1950 kamen neue Kriege in den Blick: der französische Indochinakrieg und der vor allem amerikanische Koreakrieg. Im Radio war davon zu hören. In der „Wochenschau“ im Kino wurden regelmäßig Kriegsszenen gezeigt. Meine Eltern sprachen darüber: „Uns” haben sie vorgeworfen, wir könnten mit Kolonien nicht umgehen. Ohne „unsere Fremdenlegionäre” hätten die Franzosen schon lange verloren. Warum machten die Franzosen das? Der Friedensschluss zu Indochina von 1954 wurde begrüßt. Warum nicht gleich so? Musste „das” alles sein! Usw. Die vorgesehenen freien Wahlen in Vietnam wurden durch Putsche im Süden verhindert. Hoppla, so läuft das mit freien Wahlen? Wird Frankreich das Abstimmungsergebnis über das Saarstatut im Oktober 1955 akzeptieren, wenn das Statut verworfen wird? Frankreich akzeptierte die Ablehnung des Statuts, und ab 1957 war die Saar Teil der Bundesrepublik Deutschland, der BRD.

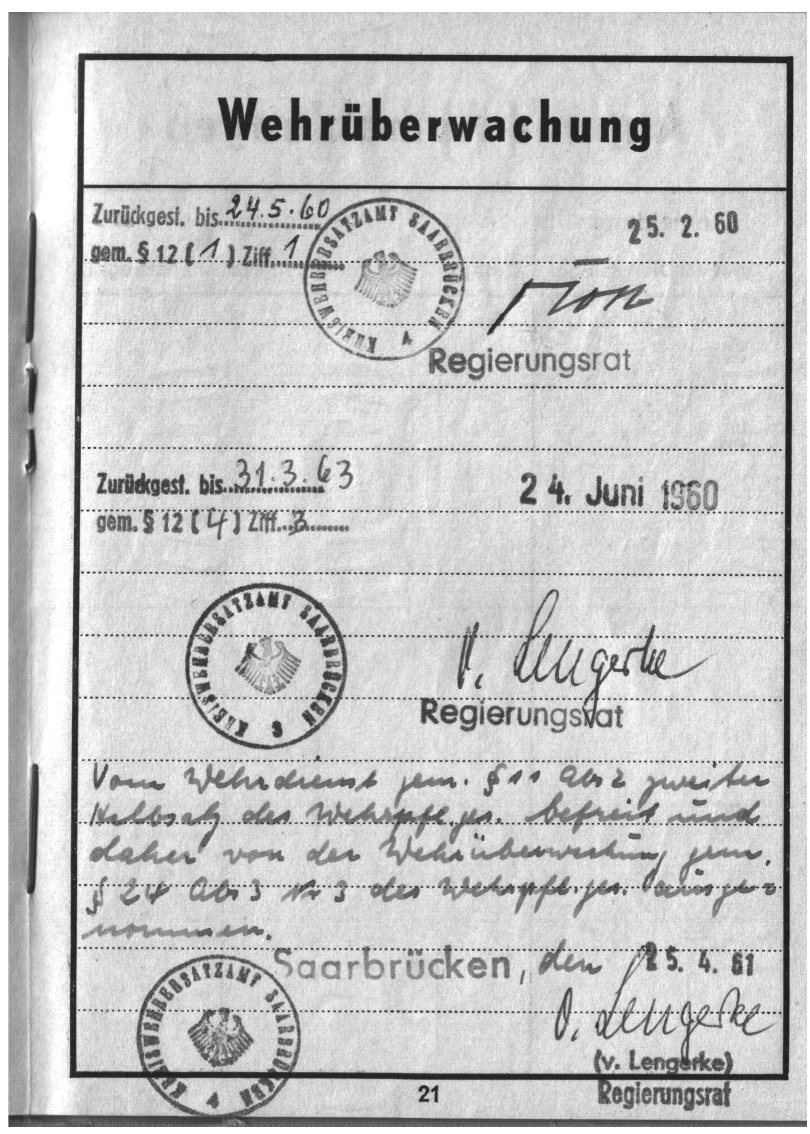

In diese Zeit fiel die Wiederbewaffnung der BRD. „Können die nie genug kriegen!”, kommentierte meine Mutter. Als der erste junge Mann aus unserem Ort in Uniform herumlief, meinte mein Stiefvater nur: „Angeber”; er wusste sicherlich, wovon er sprach. In der Schulklasse diskutierten wir, ob sie uns einziehen werden. Die Musterungen kamen im Saarland erst später; mein Jahrgang 1939 war der erste, er wurde 1960 gemustert. Da studierte ich schon und konnte darauf rechnen, vor Studienende nicht eingezogen zu werden. Kurz danach gab’s ein Gesetz, wonach die einzigen Söhne gefallener Väter auf Antrag von der Wehrpflicht befreit werden. Ich stellte den Antrag und erhielt einen entsprechenden Eintrag in meinen Wehrpass – von wegen „strammer Soldat”.

Abb. 9/ Wehrpass

Titel: Vom Wehrdienst befreit

Quelle: Privatbesitz W. Göhring

Klartext: “Vom Wehrdienst gem. § 11 Abs 2 zweiter Halbsatz des Wehrpfl.ges. befreit und daher von der Wehrüberwachung gem. § 24 Abs. 3 Nr 3 Wehrpfl.ges. ausgenommen.”

Ein möglicher deutscher Griff nach der Atombombe war in den späten 1950ern ein Thema. Unser Physiklehrer machte die Göttinger Erklärung [veröffentlicht am 12. April 1957 und unterzeichnet von international renommierten deutschen Naturwissenschaftlern und Kernphysikern, darunter Otto Hahn und Carl Friedrich von Weizsäcker – RW] gegen eine deutsche Atombombe zum Stoff einer Physikstunde. Er ließ uns diskutieren und moderierte fast nur, fasste die Positionen zusammen: für und gegen die Bombe. Am Ende waren wir uns einig: gegen die Bombe. Wissenschaftler sind verantwortlich für ihr Tun. Der Physiklehrer hatte Erfahrung im U-Bootkrieg. „1937 sind wir mit 800 angetreten. 400 sind zurückgekommen. 67 leben noch. Ich muss zu unserm Veteranentreffen fahren”, meinte er vor 25 Jahren in einem Telefonat mit mir, als ich stattdessen einen Termin für ein Klassentreffen mit ihm ausmachen wollte. Er, das war der WOII auf U96 [Zweiter Wachoffizier – Anm. d. Red.], später verfilmt in „Das Boot“.

Der Algerienkrieg wurde kritisch beäugt. Menschen aus Algerien waren uns nicht fremd, viele arbeiteten in der grenznahen lothringischen Industrie. Man sah sie auf der Straße, in den Geschäften. Ihre Angehörigen kämpften dafür, nicht mehr in einer De-facto-Kolonie unter französischer Herrschaft zu leben. Warum nicht? Ein Bekannter war, noch während der „französischen“ Saar, plötzlich verschwunden. Nach einem halben Jahr kam eine Nachricht: er war Fremdenlegionär geworden. Den Vertrag hatte er im Rausch unterschrieben, in einer französischen Kaserne konnte er ausnüchtern. Sein Einsatzgebiet war Algerien. An der Schule hatten wir wöchentlich eine Stunde „Korrespondenz” in Französisch, gegeben von einem jungen Franzosen. Nach dem Beitritt der Saar zur BRD befand er sich plötzlich im Ausland, wofür er eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis brauchte. Etwa 1960 ging er zurück nach Frankreich. Er wurde eingezogen, in Algerien eingesetzt und ist dort gefallen.

Zwei Bemerkungen noch, in denen mir und uns auch die andere Seite und ihr Leiden besonders deutlich wurde.

1958 fuhren wir, die Unterprimen, mit dem Bus nach Verdun. Noch fast 30 Kilometer vom Ziel entfernt, sah ich die ersten Granattrichter neben der Straße, nach wenigen Kilometern war das Gelände dicht bei dicht von Trichtern bedeckt. Wie konnte da jemand überleben! Wir gingen zum Beinhaus von Douaumont und blickten auf die zusammengeschütteten Knochen zehntausender Menschen, die man vom Schlachtfeld getragen hatte. Noch immer wurden welche gefunden. Wir fuhren dann hinab nach Verdun. Mit einigen Mitschülern besichtigte ich die gotische Kathedrale. Ein Küster hatte unser Deutsch gehört und kam zu uns. Er wies auf eine Stelle im Kirchenschiff; dort war einst eine deutsche Granate eingeschlagen. Wir nickten stumm. Beim Gehen grüßten wir ihn.

Im Konfirmandenunterricht im Jahr 1953 bemerkte ein Mädchen, die Juden seien zu Recht vernichtet worden, sie hätten unsern Heiland ans Kreuz geschlagen. Der Pfarrer wurde deutlich. ‚Wer!? Die Juden? Das waren Menschen wie wir hier. Kinder, wie ihr, viele noch ganz klein, wenige Jahre alt, wie eure kleinen Geschwister, mit ihren Müttern, Frauen wie eure Mütter! Mit ihren Vätern! Zusammengetrieben, eingesperrt in Güterwaggons. Ohne Essen und Trinken. Könnt ihr euch vorstellen, so tagelang ins Ungewisse zu fahren!? Angekommen im Lager, wurden sie hinausgejagt und in die Gaskammern getrieben, die man mit dicken Schiebern verriegelte, sodass niemand mehr hinauskonnte. Und dann öffnete man die Hähne für das Gas, bis alle erstickt waren, die Kinder, die Mütter, alle.‘ Wir waren hernach sehr still.

Wieso begeisterten Sie sich ausgerechnet für Mathematik und studierten dieses Fach, was sehr vielen Menschen – ich schließe mich da nicht aus – den Schulalltag gehörig vergraulte?

„Du kannst bestimmt mal gut rechnen”, hieß es oft und es wurde aufgezählt, wer alles in der Familie gut rechnen kann. Wie sollte ich bei solchem Zuspruch nicht das nötige Zutrauen besitzen, auch mal gut in Rechnen zu werden? Im Herbst 1945 kam ich noch nicht in die Schule, aber Zählen lernen, das wollte ich. Sie brachten mir das Zählen bis zehn bei. Und dann ein bisschen rechnen, das heißt: zusammenzählen: Hier drei Dinge und da zwei, beides zusammengezählt fünf. Was kommt nach zehn? Zwanzig. Danach? Dreißig, vierzig bis schließlich hundert. Ist bei hundert Schluss? Nein, es geht weiter. Wie weit? Dann kommt zweihundert, dreihundert und so weiter bis tausend. Was kommt nach tausend, nach zehntausend, nach hunderttausend? Wo hören die Zahlen auf? Nirgends. Abends vorm Einschlafen zählte ich, bis hundert, weiter bis zweihundert, dreihundert. Ach, die letzte Stelle wiederholt sich immer wieder. Weglassen. So kam ich schnell bis tausend, danach die Zehner-, dann die Hunderter-, schließlich sogar die vielen Tausenderstellen überspringend, konnte ich an einem Abend bis zu einer Million zählen. Das war mir dann genug.

Wie geht das Malnehmen? Wenn du in der Schule bist, dann kannst du das lernen. Mein Eifer ließ nicht nach. Eines Abends, als ich am Bett meine Stiefelchen auszog, zählte ich: Eins zwei drei Haken hier, und nochmals drei gegenüber, zusammengezählt sechs. Also zwei mal drei Haken sind sechs Haken. Kurz: zwei mal drei gleich sechs. Als meine Mutter kam, um mir Gute Nacht zu sagen, fragte ich: „Mutti, zwei mal drei ist sechs?” Verblüfft bestätigte sie es mir, und ich erzählte, wie ich das herausgefunden hatte. Eigentlich, so ergänze ich nun als alter Mensch, hatte ich nichts anderes getan als das, was Kinder dieses Alters täglich tun: Ich hatte einen Begriff von „mal”, nämlich „komm mal her”, „zweimal” und ähnliche Redewendungen. Diesen Begriff erweiterte ich ein wenig: einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nicht anders, als wenn ein Kind ein Dutzend Stühle gesehen hat und sich einen allgemeinen Begriff „Stuhl” bildet.

Mit dem gleichen Spaß an der Freud‘ stieg ich auf Bäume, manchmal mittels einer Spitzbubenleiter.

Wird das Rechnenlernen – ich habe das Wort „Mathematik” vermieden – früh in die kindliche Wissbegierde und Begriffswelt eingebunden, dann sollte es klappen und die Lust auf „mehr” davon, letztlich auch auf komplizierte Mathematik geweckt werden können. Wird hingegen wie heute den Fünfjährigen schon im Kindergarten eingetrichtert, dass es „plus”, „minus” und „addieren” heißen müsse anstelle von „und”, „weniger” und „hinzutun” oder „zusammenzählen”, so wird nicht an vorhandene Begriffe angeknüpft. Sie bleiben ungenutzt, neue werden zusammenhanglos danebengesetzt. Sie müssen, um hängen zu bleiben, gepaukt werden. Spaß geht anders.

Der Mathelehrer, den wir von der siebten bis zur neunten Klasse hatten, weckte diesen Spaß. Den Quadratzahlen näherten wir uns im Treppenhaus unserer vierstöckigen Schule, ausgerüstet mit einer riesigen Stoppuhr, einer flachen Blechwanne und einem Stück Blei. Ein Trupp blieb oben mit dem Blei, der andere ging auf die darunterliegende Etage. Der Lehrer zählte: drei, zwei, eins los! Das Blei wurde losgelassen, die Stoppuhr gestartet, beim Scheppern in der Wanne wurde gestoppt. Der Messwert wurde notiert; so ging’s einige Male auf jeder Etage. Die verschiedenen Jobs wechselten unter uns. Halt, dieser Wert ist schlecht, zu spät gestoppt. Nochmal. Zurück in der Klasse, wurden die Werte notiert und grafisch dargestellt. Was zeigen uns die Zahlen, was bedeutet die Kurve? So nach und nach kamen wir ans Fallgesetz s=g/2 t2 und an die Quadratzahlen. Und dann: Wer kann die Quadrate von zehn bis zwanzig am schnellsten aufsagen, ohne sich zu verhaspeln; gestoppt wurde wieder mit jenem Monster von Stoppuhr. Mit viel Spaß lernten wir.

Ich war nicht immer gut in Mathematik; in der Sechsten stürzte ich in einem Test beim Multiplizieren gemischter Zahlen ab, also sowas wie 4 3/5 mal 3 1/7. Die entscheidenden Minuten, als der Lehrer dies im Unterricht vormachte, waren an mir vorbeigerauscht. Ich überlegte mir in diesem Test, dass ich eigentlich (4+3/5) * (3+1/7) zu rechnen habe, das heißt, ich musste „alles mit allem” malnehmen. Gedacht, getan – nun hatte ich eine ganze Zahl und drei Brüche. Der Lehrer hatte in seinem Ergebnis nur eine ganze Zahl und einen Bruch. Ich strich kurzerhand zwei Brüche; jetzt sah das Ergebnis aus wie das des Lehrers, leider aber falsch. Bei weiteren Aufgaben in dem Test sollten mehrstellige Zahlen multipliziert werden. Bei den vielen kleinen Einzelrechnungen machte ich, verteilt auf die verschiedenen Gesamtaufgaben, je ein Fehlerchen: Schon war die ganze Aufgabe falsch.

Ich zog zwei Schlüsse. Wenn ich anhand mir bekannter Verfahren zu einem Ergebnis komme, dann darf ich nicht daran herumpfuschen, auch wenn es nicht „schön” aussieht; anderes wäre „opportunistisch”. Der zweite Schluss hieß, beim Rechnen nicht galoppieren, sondern zweimal hinschauen, ob ich auch wirklich das rechne, was ich will, ob ich das aufschreibe, was ich gerechnet habe, und ob ich es so notiert habe, dass ich 20 Sekunden später noch die Teilergebnisse richtig miteinander verbinden kann.

Von der Mathematik zur Politik – welche Ereignisse politisierten Sie?

Ich erwähnte, dass wir in Physik die Göttinger Erklärung diskutierten. Auch die Wehrpflicht war eine politische Frage. Überhaupt waren alle Ereignisse, die mit dem Krieg zusammenhingen, politische und keine individuellen, im normalen familiären Leben auftretende Ereignisse.

In den ersten Jahren nach dem Krieg hieß es bei der Bahnfahrt von Saarbrücken nach Karlsruhe in Einöd kurz vor Zweibrücken samt Gepäck auszusteigen, eine Pass- und Zollkontrolle durch französische Beamte mit Öffnen der Koffer zu passieren, um nach zwei Kilometern Weiterfahrt denselben Zirkus in Zweibrücken mit westdeutschen Beamten nochmal mitzuspielen; bei der Rückreise entsprechend, alles in allem jeweils über zwei Stunden. Ganz anders die Grenze zu Frankreich im Wald hinter meinem Wohnort, diese war nur wahrnehmbar, wenn man auf einen Grenzstein traf.

Die Frage, ob das Saarland deutsch oder französisch sein oder einen Zwischenstatus à la Luxemburg haben würde, bewegte die Gemüter. Aus den Ferien im Schwarzwald zurückkommend, sah ich im August 1955 vor dem Saarbrücker Bahnhof wohl ein Dutzend Mal das Plakat „Nie wieder Barras. Darum Nein zum Saarstatut. KPS”. Barras bedeutete Wehrdienst. Tolles Plakat, dachte ich. Im Herbst 1955 verteilte ich vor dem Kino Flugblätter für das Nein zum Saarstatut. Ein lothringisches Blatt enthüllte, dass mein Vormund, stellvertretender Vorsitzender der neuen Saar-CDU, während des Krieges in der Tschechei ein „Blutrichter” war: Er hatte 31 Todesurteile gefällt. Er war mein Vormund auf vorsorglichen Wunsch meines Vaters geworden, dessen Wandervogelführer er wohl in den frühen 1920ern war.

Kurz nach dem „Tag X” im Sommer 1959, als die D-Mark an der Saar eingeführt wurde, redete Ludwig Erhard öffentlich in Saarbrücken. Er erntete Buhrufe. Er redete, wie es eine Zuhörerin zusammenfasste, als hätten wir jetzt erstmals Gelegenheit, uns Zahnbürsten zu kaufen.

In den 1950ern saß auf der Poststelle unseres Ortes ein Mann – Kommunist – mit einer riesigen Beule auf der Stirn, sie rührte von einem Schlag in einem KZ. In der Schule lernten wir früh, dass es DDR und nicht „Zone” heiße. So schrieb ich „DDR” auf ein Päckchen zu Verwandten „nach drüben” und brachte es zaghaft zur Post. Wird der Postmann das akzeptieren? Na klar akzeptierte er. Ich wusste noch nichts über die weiteren Zusammenhänge.

In den späten 1950ern wollte Bundeskanzler Konrad Adenauer die Bundeswehr mit Atomgranaten ausrüsten, einer „Weiterentwicklung der Artillerie”, wie er dem Bundestag vorgaukelte. Vor ein paar Jahren las ich, dass die USA damals zahlreiche davon in der BRD lagerten, abzufeuern von größeren Pickups, maximale Reichweite etwa 4,5 Kilometer. US-Präsident John F. Kennedy wurde dessen gewahr und zog dieses Teufelszeug in die USA zurück, für die restlichen erließ er Einsatzregeln und Befehlsstrukturen, was es bis dahin nicht gegeben hatte.

In jenen Jahren entwickelte sich eine APO, außerparlamentarische Opposition, die derlei Zumutungen entgegentrat, auch jener, bestimmte Einheiten der Polizei mit Maschinengewehren und Granatwerfern aufzurüsten. Die APO sei undemokratisch, hieß es, da sie gegen Mehrheitsbeschlüsse des Bundestags antrat. Nur solche Beschlüsse seien demokratisch. Wie bitte?! Demokratie, so hatte ich gelernt, heiße Volks- und nicht bloß Parlamentsherrschaft.

Die Schwabinger Krawalle – entstanden, als Polizisten das Musizieren dreier Leute auf dem Trottoir unterbinden wollten – waren letztlich Auftakt für staatliche Prügeleien bei Kundgebungen gegen den Vietnamkrieg und die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg anlässlich des Schahbesuchs in Berlin. Die 68er-Ereignisse nahm ich zur Kenntnis. In Erlangen, wo ich mittlerweile lebte, sah ich nur kleinere Aktionen.

Die Aufhebung der Verjährung von Mord, um Verbrechen aus der Nazizeit auch weiterhin vor Gericht bringen zu können, sah ich positiv, mein Stiefvater lehnte ab: „Es muss doch mal Schluss sein!” Nachdem ihm sechs Jahre lang als Soldat mit Tod, Verderben und Angst die besten Jugendjahre genommen worden waren, wollte er nicht mehr an diese Zeit erinnert werden.

Die Berichte zum Eichmann- und zum Frankfurter Auschwitz-Prozess lieferten mir viele Hinweise zum Terror der Nazizeit gegenüber jüdischen Menschen. Die Wiedergutmachung und die Gründung von Israel erschienen mir als gerecht. Letzteres geriet in Zweifel, als ich mich im Frühsommer 1969 an einem Infotisch von Palästinensern gegen deren Forderung nach der Rückkehr aller Flüchtlinge wandte. In der BRD würde eine solche Forderung von ganz reaktionären Gruppen vorgebracht. Sie wollten das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs nicht akzeptieren und somit neuen Krieg riskieren. Eine junge Palästinenserin widersprach mir. Deutschland habe einen verbrecherischen Krieg begonnen und verloren, die Palästinenser hätten keinen begonnen. Sie lebten in ihren Dörfern, als jüdische Truppen sie vertrieben. Als kleines Mädchen musste sie zusammen mit ihrer Familie unter Waffengewalt ihr Haus und ihr Dorf verlassen – ohne Anlass auf palästinensischer Seite.

Von Sommer 1960 bis Ende 1965 las ich regelmäßig den Spiegel. Die Spiegelaffäre war das Ding. Zwei große Veranstaltungen im Audimax der Saarbrücker Uni, eine mit Professor Maihofer, die andere eine Podiumsdiskussion mit Repräsentanten aller im Landtag vertretenen Gruppen, darunter ein Mitglied der Deutschen Friedensunion DFU, der zuvor – bis zu deren Verbot – der KPS, der Kommunistischen Partei Saar, angehört hatte. Die CDU-Studentenorganisation RCDS lärmte wegen dieser Einladung durch den Asta, bis dessen Vorsitzender zurücktrat.

Die Spiegellektüre gab ich Anfang 1966 auf. Dort waren zwei große Anzeigen für Kriegsgerät erschienen. In einer wurde ein Vielstoffmotor beworben, der auch als Panzerantrieb geeignet sei. In der anderen bewarb Boeing die „fliegende Banane”, jenen Transporthubschrauber mit zwei Tragschrauben, der sich in Vietnam bewährt habe und geeignet sei, alle logistischen Probleme des Lesers zu lösen, beispielsweise durch Transport einer Haubitze samt Bedienmannschaft.

Das waren einige von vielen politischen Ereignissen, die Kopfschütteln und Bedenken, manche auch scharfen Widerspruch hervorriefen, was ich aber nur in vertrautem Kreis, bei Freunden, Verwandten, Kommilitonen und Kollegen äußerte.

Wie entwickelte sich Ihr beruflicher Werdegang nach dem Abitur?

Nach dem Abi studierte ich Mathe und Physik. Nach dem Vordiplom erhielt ich im Frühjahr 1962 ein Angebot des Saarbrücker Instituts für Angewandte Mathematik, als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Ich klopfte schüchtern bei Dr. Händler, einem Assistenten, an, er war mir aus einer Vorlesung bekannt. Er legte mir eine Liste möglicher Themen vor: Informationstheorie, Artificial Intelligence, Erkennung von Radarsignalen (zivil und militärisch) und viele weitere aus dem Feld der soeben aus den Röhrenrechnern hinaustrippelnden Computerei. Ich äußerte, dass ich lieber Ziviles als Militärisches machen würde. „Kein Problem.” Ich wählte mir die Informationstheorie und schrieb nach gut zwei Jahren meine Diplomarbeit über einen mathematischen „Vergleich von Lernprozessen”, also ein KI-Thema.

Händler habilitierte sich und zog nach Hannover an die TH. Er bot mir einen Job; nach dem Diplom fing ich an: Auf einem Vertrag bei der Fraunhofer-Gesellschaft, finanziert vom Verteidigungsministerium, hoppla, zusammen mit zwei weiteren. Einer, fast so jung wie ich, hatte gerade erst aus der DDR „rübergemacht”. Wir sollten für eine halbe Million D-Mark einen Computer von Digital Equipment, eine PDP 7 mit Bildschirm bekommen, ein Dialogsystem schreiben und Mustererkennung am Bildschirm untersuchen, das heißt, Symbole, die Panzer bedeuten, auf dem Schirm platzieren und den Computer eine gute oder schlechte Gefechtsfeldlage erkennen lassen. Wir durften auch daran denken, Schriftzeichen erkennen zu lassen.

Nach wenigen Monaten fand ich mich in einer Besprechung mit einem Vertreter einer Rüstungsfirma wieder. Es ging um die Analyse von Sonarsignalen: Zeigt ein Signal einen Heringsschwarm oder einen ankommenden Torpedo? Würde ich mitarbeiten, müsste ich sicherheitsüberprüft werden. Es gab keine zweite Besprechung mit mir; ob ich überprüft wurde, weiß ich nicht; ein anderer Kollege machte später den Job. Im Jahr darauf besuchte ich zwei Fachveranstaltungen der NATO. Eine Woche in Paris zum Einsatz von Bildschirmen bei „Command and Control”-Systemen. Dort hörte ich erstmals das Wort Ergonomie: der Operator am Bildschirm soll’s guthaben, damit er stress- und fehlerfrei Bomber im Vietnamkrieg steuern kann.

Abends hatte ich mein Kontrastprogramm: Am Boulevard Rochechouart lernte ich ein Paar – einen Deutschen und eine Schweizerin – kennen, die ihre Gemälde feilboten. Er war nach Paris ausgerückt, um dem Wehrdienst zu entgehen. „Quittiere den Job. Alles, was du dort machst, ist fürs Militär. Glaub‘ nicht, dass du dort etwas Ziviles machen kannst”, meinte er radikal. Die Nacht, in der wir das diskutierten, war ziemlich lang.

Vier Wochen später kamen drei Tage in München dazu: Display-Techniken für eine quasi Life-Projektion einer Gefechtsfeldlage in Vietnam, damit Offiziere aus der Ferne schnelle und „realistische” Entscheidungen treffen könnten. Der Beamer war noch nicht erfunden, die gezeigten Techniken muten heute skurril an.

Schwabing bot mir am Abend eine andere Welt. Ein Kabarettist spielte einen Dialog zwischen Rudolf Augstein als SPIEGEL-Redakteur und Rudolf Augstein als Privatier. Das Zwiegespräch dieser gespaltenen Persönlichkeit endete, als der Privatier zum Redakteur sagte: „Ach, den Spiegel. Den lese ich schon lange nicht mehr.”

In dieser Zeit wechselte Händler von Hannover nach Erlangen; ich folgte all den anderen in seinem Tross. In Erlangen war das Militärische erst einmal außen vor. Mit dem jüngeren Kollegen in unserem Grüppchen war ich mir einig, es sei besser, den Computer für eine zivile Aufgabe, nämlich für die Erkennung von Schriftzeichen, zu nutzen, statt das Geld für Panzer auszugeben. Das war unsere ganz private und niemandem ein Beispiel gebende „Rüstungskonversion”. Meine Arbeitsergebnisse waren zuletzt ein Dialogeditor für Grafiken und ein Dialogprogramm, mit dem man Algorithmen zur Erkennung von Schriftzeichen studieren konnte.

Im Herbst 1969 ging ich zu einer Gruppe bei AEG-Telefunken in Konstanz, die ein „kleines” Betriebssystem für den „Großrechner” TR 440 entwickeln sollte, finanziert wurde das Projekt vom Bundesforschungsministerium. Das Betriebssystem sollte zivilen Anwendungen dienen. In der Halle, in der der Rechner für unsere Tests stand, waren hinter spanischen Wänden auch Rechner, an denen uniformierte Angehörige der Bundeswehr arbeiteten. Als das Ministerium 1971 die Finanzierung unseres Projekts einstellte, terminierte auch AEG-Telefunken das Projekt – ein Lehrbeispiel für die Verknüpfung von Staat und der Tätigkeit eines monopolistischen Großunternehmens.

Im ersten Jahr meines Aufenthalts in Konstanz dauerte es eine Woche, bis mir Briefe zugestellt wurden. Vermutlich wurden sie zwecks Sicherheitsüberprüfung an einen Mitleser umgeleitet, so wie auch Post in die DDR im Westen mitgelesen wurde. Bei Telefunken wurde sicherheitsüberprüft, wie wir in unserer Projektgruppe bemerkten: Unsere Sekretärin heiratete einen Absolventen der Konstanzer Ingenieursschule. Er schloss vor der Hochzeitsreise einen Arbeitsvertrag mit Telefunken ab. Aber als er nach den Flitterwochen morgens um 8 Uhr auf der Matte stand, wurde ihm die Arbeitsaufnahme verweigert. Helle Aufregung bei unserer Sekretärin. Unser Chef konnte klären, ihr Mann erhielt einen anderen Arbeitsplatz. Das Theater wurde veranstaltet, weil sein österreichischer Vater – der Mann kam aus Bregenz – in den 1950er-Jahren als Ingenieur in der DDR gearbeitet hatte.

Im Herbst 1971 arbeitete ich für Telefunken in Berlin. Noch nicht lange in der Stadt, schlich ich an einem Novemberabend durch eine Wohnstraße, an deren Ende etwas mehr Leben erhoffend. Plötzlich trat mir ein Mann in den Weg. „Bitte bleiben Sie stehen. Ich muss Ihnen Wichtiges sagen.” Zögerlich blieb ich stehen. „Was wollen Sie sagen?” Der Mann sprach von Budapest, 1944: „Man trieb Juden auf eine Brücke und zwang sie, über das Geländer in die Donau zu springen. Dann schoss man auf sie. Entschuldigung, dass ich Sie aufgehalten habe. Ich musste das sagen.” „Es war gut, dass Sie es mir sagten”, antwortete ich verblüfft. Einige Momente noch standen wir wortlos beisammen, dann ging der Mann zu einem Hauseingang, wo die Tür leise ins Schloss fiel. Damals in Budapest mochte er Anfang 20 gewesen sein.

Seit ich studentische Hilfskraft war, kam meine Arbeit immer wieder mit dem Militärischen in Berührung. Ich konnte mich etwas wegducken oder es manchmal ignorieren, aber ganz abschütteln ließ es sich nicht. Ich war in den späten 1960ern mit der Bahn zwischen Donauwörth und Ulm unterwegs, irgendwo stiegen zwei betrunkene junge Männer ein. Sie waren bester Laune, sie riefen sich Stichworte zu und lachten schallend. Ich quatschte sie an: „Sie haben wohl Tolles erlebt?” „Ja”, meinten sie, „wir sind heute wegen Unfähigkeit dauerhaft aus der Bundeswehr entlassen worden”, ein Ziel, auf das sie mit größtem intellektuellen Einsatz in den ersten Wochen des Grundwehrdienstes hingearbeitet hatten. Meinen Glückwunsch nahmen sie gern entgegen.

Wie würden Sie die Stimmung in der damaligen Bundesrepublik charakterisieren?

Es gab eine politische und technische Aufbruchstimmung. Es ging vorwärts, so die Beobachtung: Als ich an der Saarbrücker Uni anfing, standen auf dem großen zentralen Platz kaum ein Dutzend Autos, zwei Jahre später wurden Parkplaketten ausgegeben, um des Andrangs Herr zu werden. So scheint Fortschritt zu gehen. Autobahnen und Umgehungsstraßen wurden gebaut, Hochhäuser entstanden, alte windschiefe Stadtkerne, in den Häusern noch Plumpsklo, wurden abgerissen und mit gefügigem Beton wurde Neues errichtet. Es wurde mehr Altes abgerissen, als in den Bombennächten zertrümmert worden war. Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher wurden Allgemeingut. Telefone wurden verbreitet genutzt. „Elektronengehirne”, sprich Rechenzentren, wurden installiert. Die Automation wurde kräftig angeschoben. Der Stromverbrauch stieg enorm. Die Strategen der Großindustrie sprachen von „exponentiellem Wachstum” des Bedarfs und beschworen eine drohende „Stromlücke” herauf, wenn nicht AKWs und nochmals AKWs gebaut würden. Zehn Stück sollten am Hochrhein und in der Nähe entstehen. Der „schreckliche Jurist” Filbinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wollte dort ein „zweites Ruhrgebiet” kreieren, wohl mit glücklichen Mercedes-, Porsche- und Boscharbeitern an glücklichen, von Atomstrom getriebenen Fließbändern.

Drei Atomkraftwerke dieser Serie entstanden: Zwei in der Schweiz im Aargau und eins bei Fessenheim im Elsass. Das vierte wäre Wyhl gewesen. Aber die Badener Winzer hielten so wenig von einem zweiten Ruhrgebiet wie ich. Aus Wyhl wurde das frühe Symbol gegen Atomenergie. So viel zur technischen Aufbruchstimmung der späten 1960er- und der frühen 1970er-Jahre. Die politische Aufbruchstimmung galt den innen- und außenpolitischen Blockaden der Adenauerjahre.

Titelbild: (c) privat

Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/

Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=144042