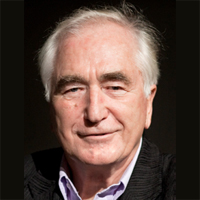

Albrecht Müller (* 16. Mai 1938 in Heidelberg) ist ein deutscher Volkswirt, Publizist und ehemaliger Politiker (SPD).

Müller war Planungschef im Bundeskanzleramt unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Weiter war er von 1987 bis 1994 für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestages und ist seit 2003 als Autor und Mitherausgeber der NachDenkSeiten tätig.

Beiträge von Albrecht Müller

Der neue Kalte Krieg – die alten Lügen

„Warum können wir Putin nicht mehr vertrauen?“ fragt „Bild“ heute „besorgt“. Und bekommt umgehend die gewünschte Antwort von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg: „Russland versucht, mit militärischen Mitteln einen Einflussbereich aufzubauen. Russland hat völkerrechtswidrig die Krim annektiert und unterstützt Separatisten in der Ostukraine. Wir beobachten zunehmend eine massive russische Aufrüstung an der Nato-Grenze – in der Arktis, im Baltikum, vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer.“ Von Oskar Lafontaine.

“Wir wollen keine Konfrontation mit Russland und laden die USA herzlich ein, gemeinsam in Europa den Frieden zu sichern“

“Wenn Ihnen das nicht möglich ist, dann müssen wir uns in Europa aus der Vormundschaft der USA befreien.” So Albrecht Müller in seiner Rede in Kaiserslautern am Vorabend der Demonstrationen Stopp Ramstein. Hier ist der Link zur gesamten Rede. Die schriftliche Fassung des Entwurfs folgt.

Mails und Einträge im Netz zur Lobhudelei auf Gauck

Der gestrige Beitrag hat ein großes Echo ausgelöst – in Mails an die Redaktion und im Netz. Weil im gestrigen Beitrag letztlich auch wenig zu der Präsidentschaft von Joachim Gauck enthalten war und die Leserinnen und Leser sehr viel mehr dazu beisteuern, geben wir eine Auswahl wieder. Albrecht Müller.

Heiko Flottau zum 50. Jahr der Besetzung des Westjordanlandes

Der Journalist und Nahostexperte Heiko Flottau erinnert daran, dass in diesen Tagen das 50. Jahr der Besetzung des Westjordanlandes durch Israel beginnt. Man könnte drüber schreiben: „50 Jahre Niedergang eines immer weniger ernst gemeinten Friedensprozesses“. Das ist meine Interpretation; sie ist so bitter wie das Leben der Palästinenser und die Sorgen mancher Israelis. Jenen vielen Zeitgenossen, die so engagiert über Flüchtlinge reden und schreiben, ohne die Ursachen mit zu bedenken, ist dringend zu empfehlen, sich mit diesem Kernproblem des Nahen Ostens zu beschäftigen. Albrecht Müller.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Lobhudelei auf Gauck – auch von als aufgeklärt und links geltenden Personen, konkret vom Redakteur der „Blätter“

Joachim Gauck ist einer der unbedeutendsten Bundespräsidenten und einer der stromlinienförmigsten zugleich: Befürworter von Kriegseinsätzen, ohne Sinn für die Probleme der Mehrheit der Menschen und die Bedeutung von Sozialstaatlichkeit und sozialer Sicherheit, in jedem Satz dreimal der Begriff „Freiheit“, ein Meister der hohlen Propaganda. Diese Rolle soll Gauck voraussichtlich auch in den kommenden Monaten und nach seinem Abschied vom Amt weiter ausfüllen – Albrecht von Lucke von den „Blättern“ behauptet im Deutschlandradio, Gauck habe „dem Amt wieder zu Reputation verholfen“. Albrecht Müller.