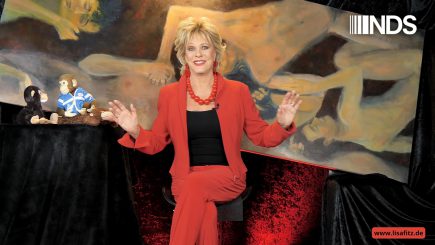

Lisa Fitz – Geschichte ist die Politik von gestern

Geschichte war gestern. Und es lohnt sich, bissl Rückschau zu halten … Weil Geschichte ist ja die Politik von gestern, die zum Heute geführt hat. Heute gibt’s überall Alarm! Ganz Europa ist müde. Müde vom Denken, vom Erinnern, vom eigenen Dasein. Von Lisa Fitz.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.