Was China wirklich will: Drei Werke, die den chinafeindlichen Konsens erschüttern, der den Westen in den Krieg treibt

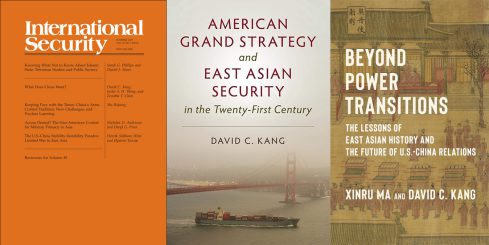

David C. Kang, Professor für Internationale Beziehungen an der University of Southern California, hat allein und gemeinsam mit Kollegen eine Reihe von Forschungsarbeiten verfasst, welche die Annahmen, die die US-Strategie im Pazifikraum bestimmen, systematisch in Frage stellen. Insbesondere drei Werke bilden eine kohärente und vernichtende Kritik an der Anti-China-Hysterie im Westen – der Artikel „What Does China Want?“ in International Security, verfasst gemeinsam mit Jackie S. H. Wong und Zenobia T. Chan, die Bücher „American Grand Strategy and East Asian Security in the 21st Century“ und „Beyond Power Transitions: The Lessons of East Asian History and the Future of US-China Relations“, letzteres gemeinsam mit Xinru Ma. Eine Rezension von Michael Holmes.