Wider die Profitkriege des oberen einen Prozent!

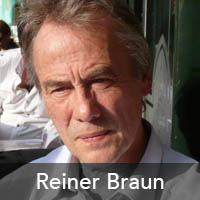

Von Friedensnobelpreisträgern erwartet man inzwischen nicht mehr viel. Man hat sich, wie etwa im Falle Barack Obamas, daran gewöhnt, dass sie fremde Länder überfallen und bombardieren oder, wie im Falle der Europäischen Union, autoritäre Regime unterstützen und selbst bei faschistischen Entwicklungen gern beide Augen zudrücken, wenn das den eigenen Interessen nur dient. Doch es gibt sie noch: Die Friedensbewegten, denen es ernst ist mit ihrem bedingungslosen Engagement gegen den Krieg – wie etwa die Vereinigung der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, die 1985 den Friedensnobelpreis erhielt, und die nun – gemeinsam mit anderen – zu einer Weltfriedenskonferenz nach Berlin mobilisiert, auf der man „die Welt des Krieges mit einer klaren Vision einer Welt des Friedens und der Kooperation“ zu konfrontieren gedenkt und klare Signale gen grundlegender gesellschaftlicher Transformation setzen will. Jens Wernicke sprach mit Reiner Braun, einem der Organisatoren der Konferenz.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.