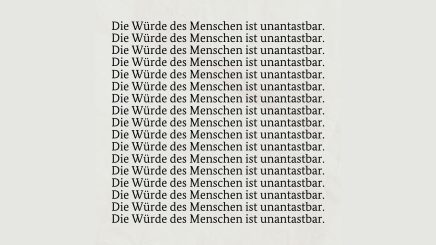

Unteilbare Menschenrechte? Ein Tweet des Bundesjustizministeriums sorgt für erhitzte Gemüter

Menschenrechte – unveräußerlich und unteilbar sind sie. Darauf macht das Bundesjustizministerium in einem Tweet vom Dienstag aufmerksam. Was dann in fast 2.000 Kommentaren folgt, zeigt allerdings: Das eine ist politisches Gerede, das andere eine verstörende Realität aus der Coronazeit. Anders gesagt: Hier die Sonntagsrede, da eine Maßnahmenpolitik, die nun mit ihrem Umgang mit den Grund- und Menschenrechten konfrontiert wird. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.