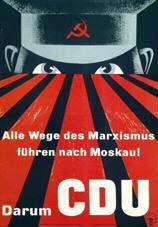

4,7 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden sind Ausländerinnen und Ausländer. Den Anteil der Muslime an der Bevölkerung Dresdens beträgt 0,4 Prozent. Warum sind dort die anti-islamischen, ausländerfeindlichen und rechtsextremen Demonstrationen am stärksten? Diesen Montag sollen 15 000 Leute durch Dresden gezogen sein. Die Antwort lautet: Der Ausländerfeind braucht keine Ausländer, um sie zu hassen – wie der Antisemit keinen Juden braucht, um über die Juden Bescheid zu wissen und gegen sie zu sein. In einem Filmbeitrag für die Heute-Show hört man Teilnehmer einer PEGIDA-Demonstration richtigen Wahnsinn in die Mikrofone blubbern: “Der IS kommt zu uns rüber und schneidet uns die Köpfe ab”; “Es dauert nicht mehr lang und unsere Kinder müssen in der Schule eine Burka tragen” und Ähnliches mehr. Imre Kertész spricht in diesem Zusammenhang von „platonischem Judenhass“, der auch dort existiert, wo es praktisch keine Juden mehr gibt. Juden, Zigeuner, Muslime, Kanaken, Homosexuelle und so weiter sind die äußeren Repräsentanten des verfemten Teils der eigenen Person. Sie liefern einem diffusen Hass ein imaginäres Objekt. Es ist das Fremde – oder fremd Gewordene – in der eigenen Person, das im Fremden gehasst und verfolgt wird. Von Götz Eisenberg.