Von der Leyen: „Am aktuellen Rand“ ist alles gut

Die Vorstellung des heute vom Kabinett gebilligten 4. Armuts- und Reichtumsbericht ist ein Musterbeispiel dafür, wie Meinung gemacht wird.

Da wird kurz vor der Presskonferenz der Arbeits- und Sozialministerin eine Pressemeldung der Bundesregierung lanciert, in der geradezu krampfhaft versucht wird, die Wirklichkeit in den schönsten Farben zu zeichnen. Jeder aber auch wirklich jeder Strohhalm wird ergriffen, um die Daten in ein günstiges Licht zu rücken.

Danach tritt Ministerin von der Leyen vor die Bundespressekonferenz und pickt sich aus dem über 500 Seiten starken Bericht [PDF – 4.1 MB] jedes kleinste Körnchen heraus, um die Politik der Bundesregierung in höchsten Tönen zu loben oder um dort, wo es nichts zu beschönigen gibt, zu verkünden, dass sie die dabei sei, die Probleme anzugehen.

Die Botschaft: Alles ist besser geworden. Dort wo es noch Probleme gibt, ist die Regierung dabei, eine Lösung zu schaffen. Deutschland steht im internationalen Vergleich bestens da.

„Am aktuellen Rand“ ist alles gut! Von Wolfgang Lieb.

Die ersten Berichte der Nachrichtenagenturen plappern diese Erfolgsmeldungen natürlich nach. Was sollten sie auch anders tun. Schließlich haben sie ja nur zu berichten, was von der Leyen auf der Pressekonferenz vorgetragen hat. Mit dieser Erstberichterstattung wird sozusagen die Grundstimmung erzeugt, die zunächst einmal die öffentliche Wahrnehmung prägen soll.

Nun hätte man erwarten können, dass in der Bundespressekonferenz, also dort wo sich die Crème de la Crème des deutschen Journalismus versammelt, die Scheinwerfer auch darauf gerichtet werden, was die Bundessozialministerin ganz bewusst im Schatten stehen ließ.

Es wäre also die Gelegenheit gegeben, dass der Journalismus seine Rolle als kritischer Wächter gegenüber der (legitimen) Regierungspropaganda spielte.

Wenn man die Übertragung der Pressekonferenz auf Phoenix verfolgte, dann hat der kritische Journalismus einmal mehr weitgehend versagt. Ich will hier keine allgemeine Medienschelte betreiben und das Versagen liegt sicherlich nicht allein an den anwesenden Journalisten. Wie sollte man auch angesichts der Vorinformation der Regierung (siehe oben) und angesichts der Tatsache, dass man einen telfonbuchstarken Bericht nicht in einer Viertelstunde durchackern kann, kritische Fragen stellen können. Aber anders als bei anderen Berichten der Regierung, war ja der Entwurf des Berichtes seit Herbst letzten Jahres – jedenfalls in seinen Grundzügen und vor allem auch die dort aufgeführten Daten – bekannt. Ein Journalist, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen wollte, hätte also ausreichend Stoff für kritisches Nachhaken gehabt und ein wirklicher Fachjournalist müsste auch dank seiner Kontakte in die Ministerien hinein und durch Hintergrundgespräche zumindest hinter die schöne Kulisse leuchten können, die von der Ministerin in der Pressekonferenz aufgebaut wurde. Doch diese Art von Fachjournalismus gibt es offenbar kaum noch. Die mit den Einsparungen bei den Presseverlagen einhergehende Personalausdünnung, die dadurch erzwungene Arbeitssituation, dass Journalisten heute über Armut und morgen über Militäreinsätze schreiben müssen, lässt Oberflächlichkeit und Aktualitätshascherei zum journalistischen Berufsalltag werden.

Die Pressekonferenz von Ministerin von der Leyen zur Vorstellung des 4. Armuts- und Reichtumsbericht war ein beredter Beleg für diese Misere.

In der Übertragungszeit von Phoenix kamen überwiegend nur oberflächliche Fragen oder man bohrte bei den öffentlich gewordenen Differenzen zwischen dem dem Sozial- und dem Wirtschaftsministerium bei der Bewertung des Berichtes nach. Man folgte also dem beliebten Prinzip: Nachrichtenwert hat nicht die Sache selbst, sondern vor allem das, was zwischen dem Regierungslager im Streit liegt.

Interessant war auch, dass sich eher konservativ eingestellte Journalisten zu Wort meldeten.

So wurde etwa die Armutsrisikodefinition in Frage gestellt und die Maßzahl von 60 Prozent des mittleren Einkommens als unzulänglich dargestellt. Dem fragenden Journalisten war offenbar noch nicht einmal der Unterschied zwischen dem Median- und dem Durchschnittseinkommen präsent. Von der Leyen wies zwar auf diesen Unterschied hin, gab sich dabei aber eine peinliche Blöße. Sie führte nämlich das populistische Beispiel an, dass wenn Michael Schumacher seinen Einkommenssitz nach Deutschland verlegen würde, die Schwelle der Armutsgefährdung ansteigen würde. Was natürlich grober Unfug ist, denn beim Median zählt nicht, der nichtssagende Durchschnitt, sondern das Einkommen wird nach Einkommensgruppen auf- und absteigend sortiert. Schumacher hätte also allenfalls das Äquivalenzeinkommen der höchsten Einkommensgruppe erhöht, aber nicht den Zentralwert (Median). (Siehe dazu hier.)

Auch von der Leyen versuchte die Schwelle der Armutsgefährdung zu relativieren, indem sie darauf auswich, dass die Armut in Deutschland gemessen an der Armut in Griechenland oder Portugal etwas anderes sei. Natürlich ist Armut in Haiti eine andere als in Deutschland, doch ändert das etwas an der relativen Armut der Menschen hierzulande.

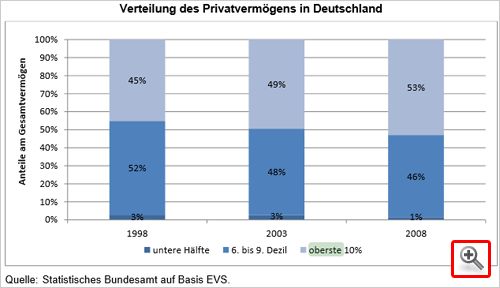

Auch an der Tatsache, dass die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung nur über gut ein Prozent des gesamten Nettovermögens verfügen, während die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich vereinen, und dass der Anteil des obersten Dezils im Zeitverlauf immer weiter angestiegen ist, redete von der Leyen natürlich vorbei.

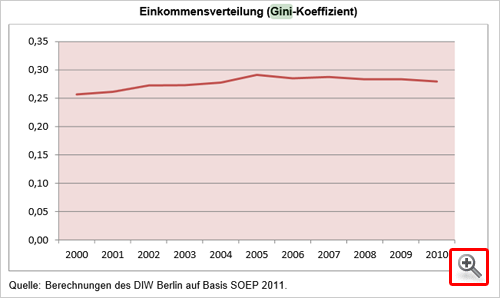

Von der Leyen brüstete sich damit, dass nach dem Verteilungsmaß des sog. Gini-Koeffizienten die Ungleichheit der Einkommen seit 2005 abgenommen habe.

Die Grafik im Armutsbericht zeigt jedoch, dass der Koeffizient auf ziemlich gleichem Niveau verharrt. Darüber hinaus verheimlicht diese Grafik, dass er gemessen an früheren Jahrzehnten auf einem historischen Höchststand verharrt. Aber darüber redete von der Leyen lieber nicht.

Immerhin räumte von der Leyen auf der Pressekonferenz ein, dass sich hinter den Durchschnittswerten eine sehr ungleiche Verteilung verberge. Nach wie vor stimme der (ursprünglich im Entwurf enthaltene) Satz, dass die ungleiche Vermögensverteilung quer zum Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung stehe. Statt jedoch nur einen Gedanken über eine gerechtere steuerliche Verteilung zu verschwenden (also etwa über eine progressivere Einkommensteuer im obersten Bereich oder (wieder) über eine höhere Besteuerung von Kapitalerträgen bzw. eine Reform der Erbschaftsteuer), verwies die Ministerin auf die freiwillige („karitative“) Beteiligung der Vermögenden durch Stiftungen und Spenden. (Die dann wohl auch noch steuerlich privilegiert werden.)

Sie begrüßte in diesem Zusammenhang die „kluge“ Schweizer Initiative zur Begrenzung der Managergehälter, nicht ohne allerdings hinzuzufügen, dass diese Entscheidung in den Händen der Aktionäre, also der Eigentümer bleiben müsse. (Was, wie Jens Berger dargelegt hat, reine Augenwischerei ist)

Dem „Sozialexperte“ der Bild-Zeitung, Hugo Müller-Vogg, gingen sogar noch die leicht kritischen Untertöne von der Leyens zur Vermögensverteilung zu weit. Er meinte, dass die Rentenanwartschaften bei der Vermögensverteilung nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Da kam die Ministerin etwas ins Schwimmen. Dass es sich bei diesen Anwartschaften nur um einen fiktiven Vermögenswert handelt und dass selbst wenn man ihn als Vermögenswert einstellen würde, sich nichts an der Tatsache verändern würde, dass es eine deutliche Zunahme der Vermögensungleichheit gegeben hat, fiel ihr nicht ein. (Siehe dazu: „So führen Abgeordnete der Regierungsfraktionen ihre Wähler an der Nase herum“)

Nachdem die Ministerin ihre rundum positive Bilanz gezogen hatte, fragte ein Journalist danach, ob es nicht vielleicht doch Gruppen gäbe, die ihr Sorge bereiteten. Sie nannte „auf Dauer“ die Altersarmut, die „Teilzeitfalle“ für Frauen und die jungen Leute ohne beruflichen Abschluss.

Für eine Gesetzesinitiative im Sinne ihrer sog. „Lebensleistungsrente“ schob sie den Schwarzen Peter aber nicht ihrem Koalitionspartner der FDP zu, die diese Grundsicherung im Alter strikt ablehnt, sondern der SPD und ihrer Mehrheit im Bundesrat, die dort das sog. „Solidarmodell“ vertrete. Dass Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, gebrochene Erwerbsbiografien, prekäre Beschäftigung etc. die Ursachen für programmierte Altersarmut sind, konnte die Arbeitsministerin allerdings nicht erkennen. Im Gegenteil: Sie vertrat die Regierungsparole, dass Arbeit am besten vor Armut schütze – egal ob der Lohn für die Arbeit zum Leben reicht oder nicht.

Kein einziger Journalist bemerkte, dass im 4. Armuts- und Reichtumsbericht ein Paradigmenwechsel vollzogen wurde. Standen bisher die Kernindikatoren für Armut und Reichtum im Mittelpunkt, wird im neuen Bericht auf einzelne Lebensphasen und auf die Chancen sozialen Aufstiegs abgestellt. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, wird dabei in typischer konservativer Ausflucht von der sozialen Wirklichkeit auf die „Chancengerechtigkeit“ verengt. Die Ungleichheiten die sich nicht aus Chancenungleichheit ergeben, bleiben dabei außen vor.

D.h. der Armuts- und Reichtumsbericht wird zum Propagandainstrument für die Parole, dass eben jeder seines Glückes Schmied sei.

Fazit: Mangels eines ausreichend kritischen Potentials in der Bundespressekonferenz gelingt es der Bundesregierung den 4. Armuts- und Reichtumsbericht als Erfolgsstory darzustellen.