Sachsen-Anhalt und die Fehler von SPD und Linken

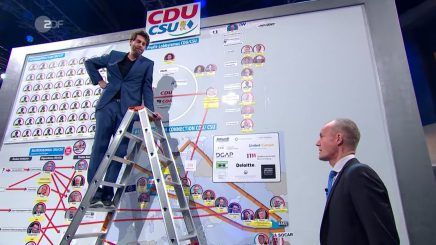

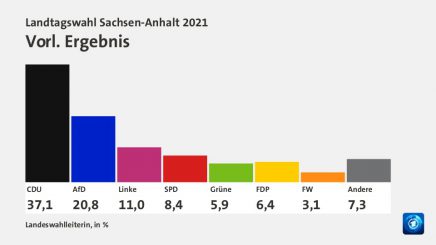

Die CDU geht als große Gewinnerin aus den gestrigen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt hervor. Das mag auf den ersten Blick überraschend sein, spricht doch die momentane politische Großwetterlage nach zahlreichen Korruptionsfällen, einer verkorksten Corona-Politik und dem selbstzerstörerischen Duell um die Kanzlerkandidatur nicht eben für einen Höhenflug dieser Partei. Das Ergebnis ist schon deprimierend, aber man muss ehrlicherweise auch zugestehen, dass sich die anderen Parteien nicht wirklich als Alternative aufdrängen. Die Grünen sind auf Normalmaß zurückgestutzt, SPD und Linke setzen ihren Weg in die politische Bedeutungslosigkeit nahtlos fort. Ein wenig beachteter Faktor für den Erfolg der CDU dürften indes auch einschlägige Umfragen gewesen sein, die wenige Tage vor der Wahl ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ zwischen CDU und AfD prognostizierten. Am Ende lag der Unterschied zwischen beiden Parteien bei über 16%. Von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.