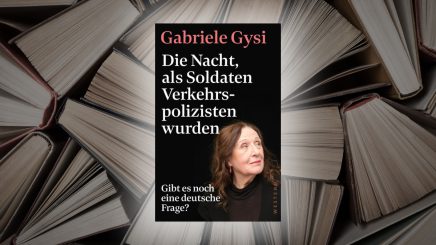

Die Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Gabriele Gysi blickt in ihrem Buch „Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden“ , erschienen im Westend Verlag, auf charmante und eigenwillige Weise auf das kleine Land DDR, das es, wie oft gesagt wird, nicht mehr gibt. Das „Verschwinden“ des kleineren Teils von Deutschland, die folgenden Wundersamkeiten und Anmaßungen der Zeit und der weiter gegenwärtige (west)deutsche Umgang mit der ostdeutschen Vergangenheit beschäftigen die Autorin. Sie engagiert sich gegen diesen Umgang, tritt für wahre Gerechtigkeit ein, die noch immer aussteht. Das eine, das kleine (Teil)Land DDR verschwand. Das andere (Teil)Land BRD ist weiter da. Und wie. Die BRD, schon immer sich selbst mit breiter Brust Deutschland nennend, hat das kleine Land einfach angeschlossen, so Gysi. Fertig. So war die deutsche Frage, die nach der Einheit, also gelöst. Oder doch nicht? Gysi zweifelt und stellt diese Frage weiter. Die Geschichte der Teilung, der zwei Historien und der (unvollendeten) Einheit ist nicht auserzählt. Eine Buchbesprechung von Frank Blenz.

Ungewöhnliche Form, spannend, eigenwillig, intensiv – und dann dieser Titel

Das Buch „Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden“ von Gabriele Gysi liegt vor mir und ich runzle die Stirn. Die Seiten sehe ich voller für mich ungewöhnlicher, eigenwillig strukturierter, aneinandergereihter Sätze, Zitate, Quellen. Ein Hin und Her der Argumente, Theaterszenen werden eingebaut, Lebenssituationen, Beschreibungen, Erinnerungen. Leichte Kost ist das nicht, merke ich nach wenigen Seiten.

Vieles ist mir jedoch durchaus vertraut. Ich pflichte Gabriele Gysi oft bei. Mich überzeugt das unverstellt offen Geschriebene über eine nach wie vor unnötigerweise nicht gelungene Einheit und die Gedanken darüber. Gabriele Gysis Buch ist spannend, kantig konstruiert wie eine Vorlage für eine Regisseurin, die ein dramatisches Werk Stück für Stück für die Bühne erarbeitet. Dazu gibt es für den Leser Literaturhinweise, deutsche und Weltgeschichte, Antigone, Shakespeare, Luxemburg, Marx satt. Ich erlebe Gysi in voller Fahrt – 18 Kapitel lang.

Dass aus Soldaten Verkehrspolizisten wurden – Gysis Buchtitel-Gedanke klingt schön und friedlich. Der Titel hat für Menschen mit ostdeutscher Sozialisation und dem unterschätzten großen Schatz der Erinnerung eine besondere, versöhnliche Bedeutung. Das erlebte auch ich, im November 1989 und den folgenden Wochen. Der Soldat an der Grenze hat die Aufgabe Soldat sein auf einmal nicht mehr inne, er agiert als Freund und Helfer, Polizist, der den Verkehr regelt und freundlich ist. Ganz ohne Befehl von oben. Das geschieht in den Mauerfalltagen und Wochen, für beide Seiten (Ost und West) war das eine besondere Erfahrung. Freund und Helfer, diese Umschreibung wurde mir schon als Kind in der DDR über die Polizisten erzählt, wenn ein Volkspolizist oder ein Bürgerpolizist mit dem Kürzel ABV (Abschnittsbevollmächtigter) auftauchte. Ich habe den meist auch nicht als Bedrohung empfunden.

Für mich setzt Gabriele Gysi mit dem Buchtitel ein Zeichen. Der Kalte Krieg ist vorbei, eine neue Zeit beginnt – ein Lächeln erzeugend. Ich interpretiere das für mich so, dass sie sagt, die Vergangenheit brach in eine neue Epoche auf. Die hätte über die Jahre eine geeinte werden können, hätte es eine Einbeziehung aller Beteiligten gegeben. Im Buch ist zu erfahren, dass dies nicht geschah – bis heute nicht.

Wirkliche Einbeziehung wäre ein Schritt hin zu wirklicher Einheit

Nach dem Mauerfall im November 1989 kam es kaum ein Jahr später zur (Wieder)„Vereinigung“ DDR/BRD. Eine atemberaubende Entwicklung. Eine brutale, weil eine, deren Konsequenzen, Brüche, Veränderungen vor allem die „DDRler“ erlebten. Gysi spricht unter anderem auch vom „Siegeszug der Treuhand zum Raubzug durch Ostdeutschland“. Die ersten drei Buchstaben DDR der Fusion (symbolisch für die Ostgeschichte der zwei deutschen Geschichten) verschwanden in den folgenden 35 Jahren bis heute. Die anderen drei Buchstaben BRD „strahlen“ hingegen selbstbewusst. Gabriele Gysi blickt in „Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden“, nachdenklich zurück. Ein Satz hämmert sich ein: „Die Abwertung der DDR war Programm.“ Sie führt das weiter aus und beschreibt, dass diese Abwertung zum Schaden der Einigkeit, des gemeinsamen Wegs fortschreitet. Latent und permanent wabert dieses Abstempeln nach dem Motto ‚„Ost“ ist weniger wert als das „West“‘ mit.

Darum fordert Gabriele Gysi, aktuell wie lange nicht, eine ernsthafte, ehrlich interessierte Aufarbeitung und Neuaufstellung. Sie will eine echte Würdigung, eine permanente, fortwährende Einbeziehung der vielen alten und der vielen neuen Osterfahrungen, Ostsichten der Menschen im kleineren Teil des ganzen Landes. Sie lehnt das gewollte Vergessen, die zementierte Geringschätzung, unterschwellige oder gar offene Ausgrenzung ab. Gabriele Gysi schaut auf sehr ruhige wie kraftvolle Art poetisch, klar und kritisch auf. Sie baut Theaterszenen ein, Worte von Brecht. Sie unterstreicht damit: Sie hätte sich so sehr eine Möglichkeit gewünscht, dass wir alle, im Osten und im Westen, mit der Wiedervereinigung die Chance bekommen hätten, „gemeinsam deutsch zu sein“. Doch mit dem „Beitritt“ mussten lediglich die „deutschen DDR-Bürger“ jetzt erst mal lernen, auf dass sie „richtige Deutsche“ werden sollten.

Mehr noch, Gysis heftige Analyse zur Motivation des westlichen Teils versus Osten geht tiefer, weil der Westen – jetzt Deutschland – sich ungeachtet seiner zahlreichen Defizite als das Finale, das Richtige betrachtet. Gysi beobachtet, dass die Ablehnung von DDR-Aspekten bis heute sehr vehement geführt werde. Es sei ein „(…) Kampf gegen jede Alternative, ein Kampf um Alternativlosigkeit. Unsere Welt soll keine Alternative mehr kennen.“

Wer wir sind

Gabriele Gysi befürchtet angesichts all der schlimmen Weltenbrände noch Schlimmeres in der Zukunft, wenn die Haltung Deutschlands mit seiner selbstgefälligen, breiten Brust sich nicht wandelt. Es sieht nicht danach aus bei all dem Fanatismus dieser „wir sind wieder wer Akteure“. Wer wir sind, beschreibt die Theaterfrau, als wäre das hier Folgende gelungen, Standard, Alltag, Wertesammlung: Wir sind die westliche Wertegemeinschaft, wir schützen die Welt vor Klimakatastrophen, kämpfen für Menschenrechte, setzen uns ein für die Weltgesundheit. Wir bringen Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit in die Welt. Und wir wissen, was Meinungsfreiheit zu bedeuten hat. Und so weiter. Der ironische Ton – er klingt mir in den Ohren. Was Wunder, wenn über den hehren Worten, was wir sind, die Überschrift zum Kapitel steht: Die Barbaren sind wir.

Gysi wirbt intensiv, dass dagegen ein progressiver politischer Wille erzeugt werden muss, der sich gegen vorherrschende Verhältnisse und politische Ausrichtungen positioniert.

Fragen über Fragen

Selten habe ich ein Buch gelesen (wenn überhaupt je eines), in dem der Verfasser so viele Fragen aufgeschrieben, gestellt und teils gar nicht beantwortet hat (was hier aber kein Mangel ist). Die Autorin Gysi gibt in ihrem Werk zu, dass sie Fragen über Fragen hat. Ihr üppiger, aufrichtiger Fragenkatalog zeugt von ihrer Hingabe, ihrem großen Interesse, ihrer Wachheit, teilzunehmen an unserer Gesellschaft. Sie offenbart mit ihren Fragen auch ihre Ehrlichkeit, nicht stets Antworten, Belehrungen usw. parat zu haben, sondern eben Fragezeichen hinter Gedanken, hinter Vorschlägen, Beobachtungen zu setzen und sie in die Runde zu stellen. Debatten, Diskussionen, Streit, Antworten finden (wollen), Zäsuren wagen, das ist ihr Ansinnen. Ich glaube, mir als Leser wird der Kopf gewaschen, ich soll mich beschäftigen mit den Fragen, die mich zudem wie Aufgaben erfassen. Die einfachste wie kräftigste Frage von Gysi ergreift mich: Warum nur?

Gysis vielleicht lyrischste, schönste, frechste Frageformulierung

Bei einer Frage ist Schmunzeln unausweichlich: „Warum ist eine Tatort-geschulte Bevölkerung wie die deutsche so ungenau mit Begriffen wie links und rechts?“

„Wir schaffen eine Welt, in der alles zum Krieg wird“

Ja, warum nur schaffen wir eine Welt, in der alles zum Krieg wird? Die Autorin nimmt ausdrücklich Deutschland ins Boot (das gesamte Deutschland). Sie schaut nicht durch eine nationale Brille. Sie hat sehr wohl die Welt und uns in ihr samt unserer Friedensverantwortung auf dem Schirm. Die erwächst aus unserer gemeinsamen, einst geteilten und jetzt noch immer unvollendet vereinigten Geschichte. Wenn wir diese annähmen – die Zukunft könnte besser werden.

Doch so? Frage ja. Wir sind im Boot mit solchen Dingen: weltweites Finanzregime durchgesetzt, sanktionieren wen und was auch immer, wir sind Teil oder besser Gefolge des Hegemonen. Gysi zählt auf, wie umfassend der Apparat des wertewestlichen Guten ist: US-Armee und NATO, WEF, Hightech-Börsen. Weltweit. Dieser Apparat soll also uns widerspiegeln, Teil von uns sein, fragt sie wieder. Sie widerspricht und formuliert stattdessen, dass jeder wertewestliche Bürger doch ohnmächtig ist. So soll also lieber dem beschriebenen „Guten“ das „Böse“ gegenüber gestellt werden, denken sich die Mächtigen. Das erscheint im Text wie eine Solosprechzeile auf einer Theaterbühne: „Vor allem bedarf es des Bösen – von der afrikanischen Killerbiene, zum Virus, zum Russen. Der Chinese wartet schon auf seine Rolle.“ Gysi nun nicht fragend, sondern mit einem Vorschlag: „Vielleicht sollten wir aufhören, die Welt mit unserer Güte zu kolonialisieren.“

Die DDR hat erfunden werden müssen

Gabriele Gysi erzählt beeindruckend Biografisches – so auch davon, dass sie 1984 die DDR verließ und darüber, was sie zum Abschied mit ihrem Vater besprach; dass es schwer war, die DDR aufzubauen und zu halten. Warum mussten es die Leute dann überhaupt tun, fragte sie. Der Vater fragte zurück, was sie stattdessen hätten tun sollen. Die Autorin verriet in ihrem Buch, dass sie Ost und West verglich, abwog und zum Schluss kam: die DDR gründen.

Um ihre Schlussfolgerung nachvollziehbar zu machen, ein Land zu gründen, dass es nicht mehr gibt, weil es aus vieler Augen Sicht eben zum Scheitern aus sich selbst heraus verurteilt war, hilft Gysi mit ein wenig Geschichtsunterricht nach. Die BRD wurde im Mai 1949 gegründet, der Osten stand außen vor, er war darin nicht vorgesehen. Die DDR wurde im Oktober 1949 gegründet. Der kleine Staat stand unter dem unglaublichen Druck des westdeutschen Gegenmodells. Gysi erinnert noch daran; dass der sowjetische Vorschlag eines neutralen, ungeteilten Deutschlands durch die Westmächte abgeblockt und abgelehnt wurde. Ich als Leser erinnere mich an den alten Adenauer-Spruch: Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.

Auch im November 2025 ist wieder Tag des Mauerfalls. Und aus einem halben ganzen Deutschland und einem halben anderen Deutschland wurde bald ein ganzes? Ein Alternativlosigkeitsland? Fragen über Fragen.