Im ersten Teil der siebenteiligen Serie zur Vorgeschichte, zum Verlauf und zu den Vermächtnissen des Zweiten Weltkriegs in Ost- und Südostasien beschäftigt sich unser Autor Rainer Werning mit dem Aufstieg Japans zur hegemonialen Macht in Ostasien.

Vorbemerkung

75 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs in Ost- und Südostasien – Vorgeschichte, Verlauf, Vermächtnisse lautet der Titel dieser siebenteiligen Artikelserie von Rainer Werning, die die NachDenkSeiten innerhalb dieses Jahres in regelmäßigen Abständen veröffentlichen.

Befasst sich der hier abgedruckte Beitrag vorrangig mit den Faktoren, die konstitutiv waren für den Aufstieg Japans zur hegemonialen Macht in der Region Ostasien-Pazifik, so werden in den Folgetexten die in den Ländern Ost- und Südostasiens unterschiedlich ausgeprägten und praktizierten Reaktionen auf den Vormarsch des japanischen Militarismus in den Regionen beleuchtet. Die Rede ist in diesem Kontext von Kooptation, bereitwilliger Kollaboration bis hin zu offen militärischem Widerstand. War Letzterer besonders stark ausgeprägt in China, Malaya und in den Philippinen als erster und einziger Kolonie der USA in Südostasien, so hegten die damaligen Führungskräfte und später als Helden des nationalen Befreiungskampfes gefeierten Politiker in Indonesien und Birma (dem heutigen Myanmar) zumindest anfänglich auffallend starke pro-japanische Sympathien. Ausgerechnet in diesen beiden Ländern ist der Einfluss der Militärs bis heute so dominant wie nirgends sonst in der Region.

Wie zahlreiche Zeitzeugen sowie ost- und südostasiatische Historiker in ausführlichen Gesprächen mit dem Autor immer wieder hervorhoben, hatte Japans militärischer Feldzug und seine Okkupation nahezu sämtlicher Länder in den Regionen auch und gerade dazu geführt, dass der Nimbus der (vermeintlichen) Überlegenheit und Unbesiegbarkeit des »weißen« Kolonialismus und Imperialismus unwiderruflich erschüttert wurde.

Last, but not least gilt es, eurozentris(tis)che Sichtweisen zu revidieren: Der Zweite Weltkrieg in Südost- und Ostasien sowie im Pazifik endete erst am 2. September 1945 mit der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde seitens des japanischen Generalstabs. Und er begann dort nicht erst im Spätsommer 1939, sondern bereits mit der Zerstörung der damaligen chinesischen Hauptstadt Nanking um die Jahreswende 1937/38 und damit der Eskalation des Krieges gegen Gesamtchina, wenn nicht gar bereits 1931 mit der völkerrechtswidrigen Besatzung mehrerer Großstädte in der Mandschurei sowie der späteren Installierung des Vasallenstaates »Mandschukuo« – RW.

Um 1850, nach reichlich drei Jahrhunderten kolonialer Expansion, waren Süd-, Südost- und Ostasien in europäische Einflusssphären aufgeteilt.

Mit zwei Ausnahmen: Das Königreich Siam (Thailand) vermochte als Puffer zwischen britischen und französischen Herrschaftsansprüchen seine Unabhängigkeit weitgehend zu wahren. Und in Japan hatte sich das dort seit 1192 nahezu ungebrochen herrschende Shogunat (Shogun bedeutet »der die Barbaren bezwingende große General«) gegenüber dem Ausland weitgehend abgeschottet. Lediglich auf der eigens aufgeschütteten Insel Dejima in der Bucht von Nagasaki war niederländischen Kaufleuten von dem regierenden Tokugawa-Clan der Unterhalt einer Handelsniederlassung gestattet worden.

Der gesamte indische Subkontinent, einschließlich Ceylons (heute Sri Lanka) und Birmas (heute Myanmar), war zusammen mit der Kronkolonie Hongkong, der malaiischen Halbinsel und dem an deren Südspitze gelegenen »Gibraltar des Ostens«, wie Singapur auch genannt wurde, Teil des britischen Empires. Der daran angrenzende Riesenarchipel, der sich von Westen nach Osten über 5.000 Kilometer erstreckt, zählte als Niederländisch-Indien zum Imperium des Hauses Oranien-Nassau. Die andere Inselgruppe in Südostasien, die Philippinen, war spanischer Kolonialbesitz.

Dessen langjähriger Rivale, Portugal, kontrollierte auf dem chinesischen Festland die Enklave Macao und den östlichen Teil der zu Niederländisch-Indien gehörenden Insel Timor. Die Franzosen schließlich hatten sich in Vietnam, Laos und Kambodscha festgesetzt, ein Kolonialgebiet, das sie „Indochina“ nannten. China, in dieser Zeit politisch zu schwach, um sich wirksam gegen Übergriffe von außen zu wehren, stand im Mittelpunkt der Herrschaftskalküle sämtlicher damaligen Kolonialmächte, die allesamt gleichzeitig dort Fuß fassen und sich der Schätze des »Reichs der Mitte« bemächtigen wollten.

Das Deutsche Kaiserreich und die Vereinigten Staaten von Amerika verfolgten als »Spätzünder« unter den Kolonialmächten eigene imperiale Interessen. Letztere fällten nach hitzigen Kongressdebatten zwischen den sogenannten Isolationisten und den Interventionisten beziehungsweise Imperialisten erst zwischen 1890 und 1900 endgültig die Entscheidung, in China und Südostasien Flagge zu zeigen. Nach einem vorangegangenen Krieg traten sie 1898 als neue Kolonialmacht auf den Philippinen das Erbe Spaniens an.

Gewaltsame Öffnung

Über 300 Jahre lang hatte sich Japan gegenüber dem Ausland abgeschottet, als 1854 eine US-Flotte unter dem Befehl von Commodore Matthew C. Perry die selbst gewählte Isolation des Inselreiches gewaltsam beendete und das Land für den Außenhandel öffnete. Dies markierte den Anfang vom Ende des Feudalsystems der Tokugawa-Herrschaft, das durch eine waffentechnisch weit überlegene, neue, aufstrebende imperialistische Macht im Pazifik ins Wanken gebracht wurde. Letztlich aber zerbrach die Feudalordnung aufgrund innenpolitischer Konflikte: Bauernaufstände, Missernten, Schröpfung der Bevölkerung durch erhöhte Tributzahlungen und ein erstarrtes Gesellschaftssystem mit rigider Etikette veranlassten reformorientierte junge Samurai (Kriegeradelige) aus verschiedenen Lehnsgebieten des Landes, sich zur Abwehr der Bedrohung aus dem Westen dessen technologisches Wissen anzueignen, um es eventuell zu einem späteren Zeitpunkt gegen diesen selbst anzuwenden. Gleichzeitig wollten sie anstelle der Militärherrscher aus dem Hause Tokugawa die kaiserliche Macht wieder einsetzen und so erneut die zentrale politische Stellung des Tenno (Kaisers) garantieren. Nur kurz dauerten die Auseinandersetzungen, als ab 1868 mit Kaiser Mutsuhito (1852–1912) ein Regent antrat, der seine Ära unter die Devise Meiji (»erleuchtete Regierung«) stellte. Anstelle von Kioto wurde das alte Edo zur neuen Hauptstadt Tokio.

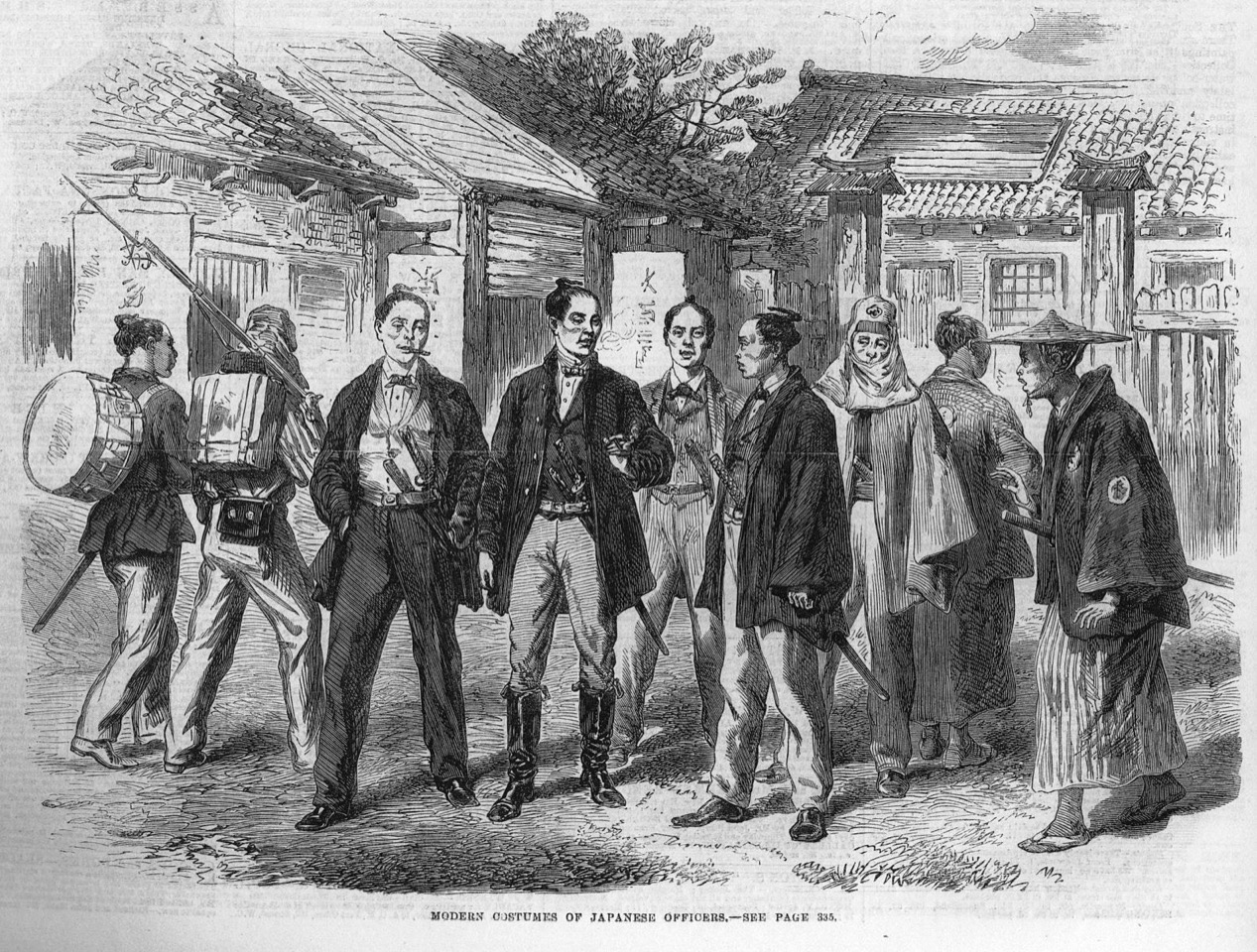

Japanische Offiziere zur Meiji Zeit

Was folgte, war ein beispiellos rascher und tiefgreifender Wandel in Wirtschaft, Politik und Technik. Zunächst wurden gezielt Kontakte mit dem Ausland geknüpft, um dort zu suchen, was sich daheim am besten für die Umgestaltung des Staates eignete. In diesem Prozess der japanischen Filtrierung der westlichen Moderne war es folgerichtig, dass das Land auch und gerade systematisch den Rat und die Expertise von Ausländern suchte.

Unter den um 1890 etwa 3.000 ausländischen Fachleuten in Japan waren deutsche Sachverständige für Universitäten und medizinische Schulen, US-amerikanische für Landwirtschaft, Postverkehr und Diplomatie, britische für das Eisenbahnwesen und die Kriegsmarine, französische für Kriegführung und juristische Fragen und schließlich italienische Experten für westliche Kunst eingesetzt. Diese mit Bedacht getroffene Auswahl spiegelte einerseits die japanische Gesamtbeurteilung der damaligen Lage im Westen wider. Andererseits zeigte dies auch den, wie der japanische Politologe Maruyama Masao es formulierte, »Teufelskreis von ›Außen‹-Universalismus und ›Innen‹-Bodenständigkeitsdenken«, in dem das Land gefangen war. Für Japan beinhaltete die europäische Moderne zuallererst Maschinen und Techniken. Deren Weiterentwicklung bescherte ihm solche Industrialisierungserfolge, dass der Inselstaat später nicht nur China, sondern auch Russland militärisch besiegte und sich in Ostasien als neue hegemoniale Macht etablierte.

»Reiches Land, starke Armee«

Der Aufbau des Kaiserreichs auf industrieller Grundlage, wie die Politik in Tokio offiziell genannt wurde, war möglich geworden, weil der in der Landwirtschaft geschaffene Mehrwert gezielt in den industriellen Bereich überführt wurde. Mit Steuergeldern, die der Staat als Grundsteuer Bauern und Pächtern abverlangte, wurden Handelshäuser und Industriebetriebe in staatlicher Regie gegründet.

Zunächst betraf das Unternehmen der Leichtindustrie, die sich auf die Herstellung von Fasern, Textilien und Kleidung verlegten. Doch schon bald investierte der Staat auch in strategische Bereiche, die den Schiffbau, die Stahl-, Schwer- und Rüstungsindustrie umfassten. Die Gewerbefreiheit wurde ebenso garantiert wie die freie Berufswahl. Träger dieses Industrialisierungsprozesses waren im Gegensatz zu Europa keine aufklärerisch-moderne bürgerliche Unternehmerschicht, die allmählich ihre wirtschaftliche Macht durch eine bürgerlich-demokratische Revolution absicherte, sondern eine dem Kaiser ergebene feudale Großgrundbesitzerklasse und reiche Händler.

Um 1890 war das neue Herrschaftssystem so weit gefestigt, dass auch eine Verfassung de jure die uneingeschränkte Macht des Kaisers als zentralstaatliche Instanz schlechthin festschrieb und dieser sich auf ein stehendes Heer mit allgemeiner Wehrpflicht stützen konnte. »Der Kaiser ist heilig und unverletzlich«, hieß es in der Verfassung. Dadurch war er legitimiert, als direkter Nachfahre der Sonnengöttin Amaterasu mit unbeschränkter Machtfülle zu regieren. Als Souverän des Landes stand der Tenno an der Spitze von Armee und Marine sowie der Exekutive und Legislative. Der Wahlspruch »Reiches Land, starke Armee« offenbarte, wie herausragend künftig die Stellung des Militärs sein würde.

Im Gegensatz etwa zum Westen hatte die Armee traditionell eine politische Führungsrolle inne und genoss unter den Japanern hohes Ansehen. Sie war keine Befehlsempfängerin der Regierung oder kontrolliert von einem Parlament. Dieses hatte nur sehr begrenzt Einflussmöglichkeiten, was das Budget der Streitkräfte betraf. Gemäß der japanischen Verfassung kommandierte der Kaiser Armee und Marine, während die militärische Kontrolle zu Friedenszeiten dem Kriegs- und Marineminister sowie den jeweiligen Generalstabschefs oblag, eine Stellung, die ihnen ein hohes Maß an Unabhängigkeit sicherte. Beide Minister gehörten zwar dem Kabinett an, sie konnten aber, wenn es aus ihrer Sicht notwendig erschien, jederzeit am Premier vorbei direkt beim Kaiser vorstellig werden. Darüber hinaus konnten sie mit einer Demission gleichzeitig den Rücktritt des Ministerpräsidenten und die Bildung einer neuen Regierung erzwingen. Denn laut Verfassung konnte kein funktionstüchtiges Kabinett ohne einen Kriegs- und einen Marineminister existieren. Da diese in der Regel vom jeweiligen Generalstab vorgeschlagen wurden oder sich aus dessen Rängen rekrutierten, konnten sie nicht nur jede zivile Opposition in Schach halten, sondern faktisch über Fragen von Krieg und Frieden entscheiden.

Siegreich gegen China und Russland

Im ersten bewaffnet ausgetragenen Interessenkonflikt kämpften die japanischen Streitkräfte 1894/95 gegen das Kaiserreich China. Vorrangig drehte es sich um die dauerhafte Vormachtstellung auf der koreanischen Halbinsel. Korea war lange Zeit gegenüber dem chinesischen Kaiser tributpflichtig und das eigene Königshaus durch interne Revolten und Intrigen geschwächt. Gleichzeitig (1894) erwuchs der große Tonghak (»Östliches Lernen«)-Aufstand aus einer sich rasch zuspitzenden Zerfallskrise der seit 1392 herrschenden Yi-Dynastie, die nicht fähig war, den Erfordernissen einer Modernisierung von Staat und Gesellschaft Rechnung zu tragen, zu der die wirtschaftlich-industrielle Entwicklung in der Region und das Eindringen ausländischer, insbesondere westlicher, Einflüsse zwangen.

Zwar gelang es dem koreanischen Herrscherhaus, den Tonghak-Aufstand zunächst mit Hilfe herbeigerufener chinesischer Truppen und später japanischer und pro-japanischer Kontingente niederzuschlagen. Doch von diesen Entwicklungen profitierten letztlich die waffentechnisch haushoch überlegenen Japaner, während Peking seinen Einfluss auf der koreanischen Halbinsel dauerhaft einbüßte und das dortige Königshaus zur Marionette Tokios wurde.

Korea war aufgrund seiner geographischen Lage ein Scharnier zwischen dem ostasiatischen Festland und dem insularen Japan. Und wer es beherrschte, hatte sich nicht nur (militär-)strategische Vorteile, sondern auch die Verfügungsgewalt über die reichen Bodenschätze im Norden sowie über ertragreiche Reisanbaugebiete im südlichen Landesteil verschafft. Japan entschied den Waffengang gegen China für sich und erhielt auch noch die Insel Formosa (Taiwan) als Kriegsbeute.

Russland als Krake – eine antirussische japanische Propagandakarte aus dem Jahr 1904

Die japanische Wirtschaft erlebte um 1900 eine Boomphase. Bis 1905 war der Prozess der Konzentration und Zentralisierung von Kapital zu Oligopolen so weit vorangeschritten, dass sich nahezu sämtliche Großbanken, Industriebetriebe und Verkehrsmittel des Landes im Besitz von nur einem halben Dutzend staatlich protegierter Großfamilien befanden – darunter Mitsui, Mitsubishi, Satsume und Okura. Von diesen Unternehmen war eine Vielzahl kleiner und mittlerer Zulieferfirmen extrem abhängig. Vom weiteren Aufbau der Schwerindustrie profitierten wiederum die Streitkräfte. Neue Interessenkonflikte in Korea und der Mandschurei, diesmal zwischen Russland und Japan, führten 1904/05 zum Russisch-Japanischen Krieg, aus dem Tokios Heer und Marine wiederum siegreich hervorgingen.

Auch bei dieser kriegerischen Auseinandersetzung war Korea der Zankapfel. Es ging um die dauerhafte Kontrolle auf der Halbinsel. Einige Gesandte des schwachen koreanischen Königshauses hatten als Gegengewicht zur wachsenden japanischen Präsenz in Korea versucht, das zaristische Russland als Verbündeten zu gewinnen, das seinerseits Ambitionen in Fernost hegte. Mit dem Sieg Japans über die russischen Streitkräfte und damit über ein starkes europäisches Land rückte im Westen erstmals ins öffentliche Bewusstsein, dass Tokio zur Regionalmacht in Ost- und Nordostasien aufgestiegen war.

»Große Gerechtigkeit«

Als der Meiji-Kaiser im Juli 1912 starb, bestieg mit Kronprinz Yoshihito ein Mann den Thron, der seine bis Ende 1926 währende Amtszeit unter die Devise »Taishō« (»Große Gerechtigkeit«) stellte. So schwach und körperlich gebrechlich der neue, in seiner Kindheit an Hirnhautentzündung erkrankte Kaiser war, so turbulent und widersprüchlich gestalteten sich die innenpolitischen Prozesse während seiner Ära. Es gab Machtverschiebungen von den Traditionalisten und oligarchisch agierenden Beamten hin zu demokratischen Parteien, die sich trotz häufiger, teils chaotischer Regierungswechsel politisch einmischten und Teilhabe forderten. Das Proletariat war im Wachsen begriffen, eine kommunistische Partei entstand und zahlreiche Intellektuelle und Künstler, die teils in den USA oder Europa gelebt hatten, ließen sich in ihren Werken gleichermaßen von den Ideen des Sozialismus, Anarchismus und Humanismus inspirieren. Und eine bis dahin nicht gekannte Presse- und Redefreiheit führte zur sogenannten Taishō-Demokratie, wenngleich die Kaiserliche Armee hinter den Kulissen zielgerichtet und erfolgreich ihre politische Machtposition ausbaute und außenpolitische Ereignisse den Nationalismus im Land befeuerten. »Mitten in der so bezeichneten Periode«, konstatiert der Japanologe Sven Saaler, »liegen die Wurzeln der verhängnisvollen Entwicklung, die Japans Politik in den dreißiger Jahren nahm.«

Der Erste Weltkrieg bescherte Japan einen ungeheuren Aufschwung, da unter anderem Europas Großmächte auf Kriegswirtschaft umgestellt und die asiatischen Märkte vernachlässigt hatten. Da Japan auf der Seite der Jahre zuvor zwischen Großbritannien und Frankreich geschlossenen Entente stand, trat es zwangsläufig in Konkurrenz zum deutschen Kaiserreich. Am 23. August 1914 hatte Japan dem Deutschen Reich den Krieg erklärt und bereits am 7. November das »Deutsche Schutzgebiet Kiautschou« im Süden der chinesischen Halbinsel Shandong mit der Festung Tsingtau eingenommen.

»Des Deutschen Abrechnung« hatte zuvor eine deutsche Propagandapostkarte aus dem selben Jahr großmäulig getönt, die ein Reim zierte, in dem es in derb-rassistischer Manier zur Sache ging: „Heran, heran, du kleiner Jap!!! Mit deutschen Fäusten schwipp und schwapp – Eins hinters Ohr, doch nicht zu knapp!!! Dir geht es wie den andern hier, Du tückisches Mongolentier!«

Wenngleich die deutsch-japanischen Beziehungen Ende des 19. Jahrhunderts sich eng gestaltet hatten, ja sogar deutsche Juristen an der Formulierung der Meiji-Verfassung beteiligt gewesen waren, hatte sich vor allem unter Kaiser Wilhelm II. das bilaterale Verhältnis dramatisch verschlechtert. Dieser hatte mehrfach öffentlich die »Gelbe Gefahr«, die Angst vor einer heraufziehenden Bedrohung in Form eines modernisierten Japans im Bund mit dem bevölkerungsreichen China, die Angst vor den »asiatischen Massen« oder »Horden« beschworen.

Bei den Friedensverhandlungen 1919 in Versailles wurden Japan außer Tsingtau auch die übrigen deutschen Kolonien im Pazifik nördlich des Äquators – die Marianen-, Marshall- und die Karolinen-Inseln (außer Guam) – als Treuhandmandat des Völkerbundes zugesprochen. Doch das gleichzeitige Ansinnen, in Versailles auch gegen internationale Rassendiskriminierung anzugehen, scheiterte. Ein entscheidender Faktor in den Zwischenkriegsjahren, in Tokio einen zunehmend chauvinistischen Kurs zu steuern.

Militärische Expansion

Mit der Unterzeichnung des Washingtoner Flottenvertrags 1922 wurde der Status quo im Pazifik festgeschrieben, was im Kern hieß: Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität Chinas, Verbot des Baus zusätzlicher Befestigungsanlagen auf einigen pazifischen Inseln und Beschränkung bei der Schiffsproduktion. Doch bereits zu Beginn der 1930er Jahre hatte sich die Lage grundlegend geändert. Die weltweite Wirtschaftskrise verschonte auch Japan nicht. Arbeitslosigkeit in Stadt und Land grassierten, es gärte in den Dörfern, da zahlreiche Bauern über Nacht zu mittellosen Pächtern herabgesunken waren. Wachsende Armut und Unzufriedenheit boten faschistischen und chauvinistischen Kräften einen Nährboden, ihre Ziele lautstark zu propagieren. Wasser auf die Mühlen dieser Kräfte lenkte die Entscheidung in den USA, ab 1924 keine japanischen Immigranten mehr ins Land zu lassen.

1931 war es China gelungen, einen Teil seiner an Japan verlorenen Hoheitsrechte in der Mandschurei wiederzuerlangen, was im Inselstaat, vor allem in der Armee, Besorgnis auslöste. Schließlich war das Gebiet nicht nur reich an Bodenschätzen (Kohle- und Gasvorkommen), sondern auch mit Blick auf Russland von strategischer Bedeutung. Ohne die politisch verantwortlichen Kräfte in Tokio konsultiert zu haben, schlug die in der Mandschurei stationierte japanische Kwantung-Armee eigenmächtig zu und besetzte im September 1931 mehrere Großstädte in der Region. Mehr noch: Diese militärische Einheit brachte den Rest der Mandschurei unter ihre Kontrolle, installierte dort ein Marionettenregime des Vasallenstaates »Mandschukuo« und rüstete sich für den weiteren Vormarsch in die angrenzenden Provinzen Chinas. Als das im Völkerbund auf Unmut und Ablehnung stieß, ignorierte Tokio die Kritik und verließ 1933 die internationale Staatengemeinschaft.

Die Ereignisse in der Mandschurei markierten einen Wendepunkt in der japanischen Politik. Die Armee war fortan wieder die bestimmende Kraft in der Politik, da sie sowohl inner- wie außerhalb des Kabinetts auf keine nennenswerte Opposition stieß. Faktisch wurde auch das Parteiensystem wirkungslos, als Mitte Mai 1932 junge Marineoffiziere Tokio einige Stunden lang terrorisierten und Premierminister Inukai Tsuyoshi ermordeten. Was folgte, war die Verletzung zweier wichtiger international eingegangener Verpflichtungen, nämlich die Marine nicht weiter aufzurüsten und Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu achten. Zwar regte sich 1935 noch einmal Protest gegen den Kriegskurs der Streitkräfte, als eine Bewegung gegen Faschismus und Militarismus die Rückkehr zur parlamentarischen Regierungsform forderte. Liberale Kräfte im Diet, dem Parlament, attackierten öffentlich den Kriegsminister, ein Signal für Extremisten innerhalb der Armee, auf Revanche zu drängen. Ende Februar 1936 kam es zur offenen militärischen Revolte gegen die Regierung, an der sich etwa 1.500 Soldaten beteiligten. Wenige Tage darauf übernahm eine armeefreundliche Regierung das Zepter, die Meuterer kamen glimpflich davon, und fortan bestimmten vorrangig militärstrategische Kalküle die Politik Tokios.

Japanische Truppen marschieren 1937 in Peking ein

In vier programmatischen Leitlinien beschloss die japanische Regierung, das Land fortan in die Lage zu versetzen, zur unangefochtenen hegemonialen Macht in Asien aufzusteigen – qua Stärkung der Schwer- und Rüstungsindustrie; durch die Integration der Mandschurei in die japanische Kriegswirtschaft; durch eine »harte Position« beziehungsweise die kompromisslose Durchsetzung japanischer Interessen auf dem asiatischen Kontinent und schließlich mit der Sicherung strategischer Rohmaterialien, um das Land autark zu machen. Die zur Selbstversorgung benötigten Ressourcen waren hauptsächlich im insularen und kontinentalen Südostasien – vorrangig Ostindien (Indonesien) und Malaya sowie in Indochina – zu finden.

Dieses von der Armeeführung entworfene Programm bestimmte seit Mitte der 1930er Jahre die Politik Tokios. Der Begriff »harte Position« war ein beschönigender Ausdruck dafür, sich dauerhaft in China zu etablieren, sich der Rohstoffquellen in Südostasien zu bemächtigen und die Sowjetunion in Schach zu halten. Letzteres schloss die enge Kooperation beziehungsweise ein Bündnis mit Nazideutschland und dem faschistischen Italien ein, was durch die Unterzeichnung des Antikominternpakts Ende November 1936 realisiert wurde, der explizit gegen die UdSSR gerichtet war.

Wie bereits im Falle der Mandschurei nahm die japanische Armee einen Vorfall in der Nähe Pekings im Juli 1937 zum Anlass, in Nordchina einzumarschieren. Die USA und Großbritannien reagierten darauf mit ersten Sanktionsmaßnahmen und stoppten den Export von Flugzeugen, Flugzeugausrüstungen und später auch die Ausfuhr von Waffen, Munition, Aluminium, Eisen und Öl nach Japan. Außerdem unterstützten Washington und London die chinesische Regierung, die ihren Sitz nach dem japanischen Überfall auf Nanking (1937/38) nach Chungking verlegt hatte, mit Darlehen.

Kriegs- und Kommandowirtschaft

Binnen einer Dekade, von 1930 bis 1940, wuchs die Industrieproduktion Japans um das Fünffache. Im selben Zeitraum war die jährliche Stahlerzeugung von anfänglich 1,8 auf 6,8 Millionen Tonnen und die Fertigung von Automobilen und Flugzeugen von 500 beziehungsweise 400 im Jahre 1930 auf 48.000 bzw. 5.000 im Jahre 1940 gestiegen. Ebenso rasant stieg die Schiffsproduktion – von einer Tonnage bei Handelsschiffen von 92.093 (1931) auf über 405.195 im Jahre 1937. Die Militärausgaben wuchsen ebenfalls überproportional. Gemessen am Gesamthaushalt Japans beliefen sie sich auf knapp 30 Prozent im Jahre 1931, erreichten ihren Höhepunkt 1938 (ein Jahr nach der großangelegten Invasion gegen China) mit 75,4 Prozent, um sich danach bei mindestens zwei Dritteln einzupendeln. Gleichzeitig stockte Japan seine Streitkräfte drastisch auf. Allein von 1936 bis 1941 verdoppelte sich die Zahl der Wehrpflichtigen und die der Divisionsstärke von 24 auf 50, von denen 27 Divisionen in China, 12 in der von China abgetrennten Mandschurei und der Rest auf der koreanischen Halbinsel stationiert waren. Die Zahl der einsatzbereiten Soldaten überschritt bald die Marke von sechs Millionen. 1941 verfügte Japan im Pazifik über eine Kriegsmarine, die stärker war als die Streitmacht der USA und Großbritanniens in der Region.

Die Wirtschaft war unter dem Kommando des Militärs in eine Kriegswirtschaft umgewandelt worden, wobei alles unternommen wurde, um ausreichend Vorräte strategisch bedeutsamer Rohstoffe anzulegen, die wesentlich aus China und Korea sowie aus Niederländisch-Indien und Indochina bezogen wurden. Im August 1940 hatte das Vichy-Regime in Frankreich der Forderung Japans zustimmen müssen, Flugplätze und Marinebasen der Kolonialmacht in Indochina zu nutzen, von denen aus Japan den noch über die Birmastraße laufenden Nachschub für Tschiang Kai-tschek und die chinesische Regierung in Chungking unterbinden wollte.

Bis zum Sommer 1941 war Indochina mitsamt seinen bedeutsamen Rohstoffvorkommen (Gummi, Zinn, Kohle, Mangan, Bauxit und Nickel) ohne nennenswerten Widerstand Japan überlassen worden, wo seine Truppen fortan nach Belieben schalten und walten konnten. Je mehr die USA und Großbritannien ihren Druck auf Japan verstärkten, sich aus China und Indochina zurückzuziehen, desto vehementer warf Tokio ihnen vor, mit ihrer Embargo- und Sanktionspolitik das Land in die Knie zwingen zu wollen.

Belebung des Panasianismus

Mit Blick auf die Regionen Ost- und Südostasien reaktivierte und beschwor Japan seine panasiatische Vision – diesmal in Gestalt der »Größeren Ostasiatischen Gemeinsamen Wohlstandssphäre« (GOGW), die sich aus dem religiös-ideologischen Konstrukt des Staats-Shinto (»Weg der Götter«) nährte. Demnach bestand keine Trennlinie zwischen mythisch verklärter und wirklicher Geschichte: Die Größe der eigenen Nation wurde ebenso beschworen wie der unerschütterliche Glaube an eine seit Menschengedenken bestehende Großfamilie – geführt von einem Tenno mit göttlicher Aura, Ahn einer ununterbrochen regierenden Herrscherdynastie.

Offiziell verkündete die Regierung in Tokio ihr Konzept der GOGW auf einer Pressekonferenz am 1. August 1940 durch Außenminister Matsuoka Yosuke. Japans Außenpolitik, so Matsuoka, ließe sich von dem Gedanken leiten, die Größere Ostasiatische Gemeinsame Wohlstandssphäre mit Japan, Korea, der Mandschurei und China als ihrem Kern zu errichten.

Die GOGW zielte im Innern auf die Umgestaltung von Staat, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und sollte gleichzeitig unter der Losung »Asien den Asiaten« den antikolonialen und antiimperialistischen Kampf zahlreicher Länder in der Region beflügeln (Näheres siehe: Werning 2019). Eigenen Kolonialbesitz sah Japan als Vorbedingung dafür an, international Ansehen zu erlangen und selbst in die Phalanx der »erstklassigen Länder« (ittô koku) vorzustoßen. Durch eine Reihe politischer Maßnahmen seitens des Westens wähnten sich Tokios Diplomaten indes in die Enge gedrängt und auf provokante Art gedemütigt. 1919 war auf der Versailler Friedenskonferenz Japans Ansinnen, in das Regelwerk des Völkerbundes eine Klausel über die Rassengleichheit aufzunehmen, brüsk abgelehnt worden. Als es 1921/22 auf der Washingtoner Flottenkonferenz darum ging, in Marineverträgen die Höchstgrenze von Kriegsschiffen festzulegen, fühlte sich Tokio benachteiligt; es wurde eine Regelung im Verhältnis von 5:5:3 für die USA, Großbritannien und Japan getroffen.

Um die Akzeptanz des Konstrukts der GOGW unter den Nachbarländern zu erhöhen, propagierte Tokio als eines seiner zentralen Ziele, diesen im Kampf um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung beizustehen, wobei sich »das japanische Kaiserreich als Zentrum und Pionier der östlichen Moral und des kulturellen Wiederaufbaus, als Licht Asiens, Beschützer Asiens und Führer Asiens« wähnte.

Doch wie bereits seit 1910, da Korea nach fünfjährigem Protektoratsstatus von Japan als Kolonie annektiert wurde, musste auch die Bevölkerung in den anderen besetzten Gebieten nunmehr am eigenen Leib erfahren, wie wenig die Wirklichkeit der neuen japanischen Ordnung mit den wohltönenden Idealen der GOGW gemein hatte. Die von Japan in zahlreichen Ländern der Region eingesetzten lokalen Regierungen waren Marionettenregimes – vollkommen abhängig von der Gnade Tokios und der eigenen Bevölkerung entfremdet. In jenen Ländern zeigten die neuen Kolonialherren eine Verachtung lokaler Sitten, Bräuche und Glaubensvorstellungen und strebten statt dessen eine umfassende »Japanisierung« an. Die Folge: Hunderttausende in den Ländern Ost- und Südostasiens wurden als Widerstandskämpfer gefoltert und hingerichtet oder starben als Zwangsarbeiter wie beim Bau der Thailand-Birma-Bahn. Die GOGW entpuppte sich alsbald als zumindest ebenso repressiv wie die Regime der westlichen Kolonialmächte.

Kellerkind Korea

»1930 wurde ich in dem koreanischen Dorf Seonchon als japanischer Staatsbürger geboren. Meine Eltern gaben mir zwar den Namen Choi Changwha, doch für die Japaner, die unser Land seit 1910 zur Kolonie gemacht hatten und besetzten, hieß ich Sai Shoka. Das war mehr als nur eine Namensänderung; es entsprach dem Plan der Besatzungsmacht, die ethnische und kulturelle Identität der Koreaner und Koreanerinnen auszulöschen und sie zu Japanern zu machen. Schon vor dem Krieg waren wir in unserem eigenen Land gezwungen, vor dem Shinto-Schrein, dem Symbol unserer Unterdrückung, den Tenno, den japanischen Kaiser, anzubeten. Kurz vor Kriegsende hat die japanische Militärpolizei dann alle Koreaner und Koreanerinnen in geheime Keller geschleppt und ihnen zwangsweise Fingerabdrücke abgenommen. Für mich war das ein Kotau vor dieser Macht; ich sollte hier meine ethnische Identität ablegen.«

Mit diesen Worten erinnerte der koreanische Pfarrer Choi Changwha, dessen Familie während des Zweiten Weltkriegs gewaltsam nach Japan verschleppt worden war, an die Jahre seiner Jugend. Choi Changwhas Schicksal erlitten Hunderttausende Koreanerinnen und Koreaner, nachdem sich Japan, der östliche Nachbar auf der anderen Seite des Japanischen Meeres, von Koreanern Ostmeer genannt, das Land 1910 endgültig als Kolonie einverleibt hatte. Für Korea und seine Menschen ein Martyrium, das 36 lange Jahre ihr Leben bestimmte. Zum Verhängnis wurde dem Land seine geographische Lage zwischen dem riesigen China und dem Großmachtambitionen hegenden Japan.

Bereits 1905 zum japanischen Protektorat erklärt, musste Korea seine diplomatischen und staatlichen Rechte an den übermächtigen Nachbarn abtreten. Als erster japanischer Generalgouverneur und faktisch oberster Herrscher Koreas bezog Ito Hirobumi in Seoul Quartier. Der glühende Befürworter eines japanischen Großreiches war maßgeblich daran beteiligt, die Autorität des koreanischen Königshauses zu untergraben. So mächtig und angesehen Ito Hirobumi in Japan war, so verhasst war und blieb er unter der koreanischen Bevölkerung. Im Jahre 1909, während eines Aufenthalts in der mandschurischen Stadt Harbin, wurde er das erste prominente Opfer antikolonialen Protests. Für Tokio Grund genug, die Beherrschung Koreas zu vertiefen. Der koreanische König Kojong musste zugunsten seines noch schwächeren Sohnes abdanken, und am 22. August 1910 wurde der Annexionsvertrag unterzeichnet. Damit war Koreas Kolonialstatus offiziell besiegelt. Fortan hatten japanische Militärs das Sagen, während japanische Großunternehmen und mit dem kaiserlichen Hof liierte Firmen und Banken Land und Leute schröpfen. Zwar entstand in Korea eine Infrastruktur – Straßen wurden gebaut und das Schienennetz im Interesse der neuen Kolonialmacht erweitert. Aber den Aufbau einer eigenständigen koreanischen Wirtschaft und Industrie ließen die Besatzer nicht zu.

Als erstes führte die neue Kolonialmacht ein umfassendes Landvermessungsprogramm durch, um einen Überblick über die Eigentumsverhältnisse zu gewinnen. Die überwiegend bäuerliche Bevölkerung musste innerhalb einer von den Kolonialbehörden gesetzten Frist den japanischen Beamten Lage und Größe von Landparzellen melden. Die meisten Bauern verstanden diese Aufforderung nicht, da sie weder lesen noch schreiben konnten. Verpassten sie den Meldetermin, was die Regel war, verloren sie das Land, von dem ihre Familien seit Generationen gelebt hatten. Sodann ordnete die Kolonialverwaltung an, hauptsächlich Reis anzubauen und mit dem Großteil der Ernten die japanische Bevölkerung zu versorgen. Korea wurde zur Reiskammer Japans, doch im Lande selbst grassierten Armut und Hungersnöte.

Ermutigt durch die 14-Punkte-Erklärung des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, der die nationale Selbstbestimmung der Völker forderte, verlangten namhafte koreanische Oppositionelle am 1. März 1919 öffentlich die Wiederherstellung der nationalen Souveränität ihres Landes, was von massiven Straßenprotesten begleitet ward. Die japanischen Behörden registrierten landesweit knapp 1.500 Großdemonstrationen in 217 Städten, an denen sich allein bis zum Sommer 1919 zirka zwei Millionen Menschen beteiligten, ein Zehntel der damaligen Bevölkerung Koreas.

Darüber hinaus wurde in den Folgejahren alles unternommen, das kollektive Gedächtnis der Koreaner einzufrieren, ihre Kultur und Traditionen auszulöschen – kurzum: das öffentliche Leben in Korea in all seinen Facetten durchdringend zu »japanisieren« (Näheres siehe: Werning 2018). Was auch und gerade bedeutete, dass nicht nur die Namen geändert werden mussten, sondern auch die Geschichte Koreas umgedeutet wurde. Für Japan und eine ihm hörige Zunft koreanischer Historiker wurde Korea zur Stagnation verdammt und unfähig, jemals unabhängig zu werden. Eine koloniale Durchdringung von Hirnen und Herzen mit weitreichenden Konsequenzen war das, meint die koreanisch-deutsche Philosophin Choe Hyondok: »Der erste Grund ist die Stagnationsthese, wonach die koreanische Gesellschaft nicht in der Lage ist, eine Reform selbst durchzuführen. Der zweite Grund ist die Hegemoniethese, dass das koreanische Volk nicht in der Lage sei, autonom etwas auf die Beine zu stellen. Und dieser Kolonialismus hat auch mental die Menschen kolonialisiert. Das heißt: Irgendwie sind wir in die Situation geraten, den Glauben an uns selbst, ja unser Selbstbewusstsein weitgehend verloren zu haben.«

Diese tiefe Demütigung nährte unterschiedliche Reaktionen: von politischem Protest über militärischen Widerstand bis hin zu Verzweiflung und innerer Emigration. Der Dichter Kim Hae-Kyoung, der sich den Künstlernamen Yi Sang zugelegt hatte und bereits 1937 als nur 27-Jähriger an Tuberkulose gestorben war, verarbeitete die Verwerfungen, Widersprüche und Brüche seiner Zeit literarisch. Selbstbild lautet eines seiner Gedichte, das die Koreanistin Marion Eggert ins Deutsche übersetzt hat:

Hier ist die Totenmaske irgend eines Landes.

Es geht auch das Gerücht um, die Totenmaske sei gestohlen.

Dieser Bart, ein nicht in die Reife gekommenes Grasland der Arktis,

ist seiner Verzweiflung bewusst und pflanzt sich nicht fort.

In einer Fallgrube, wo seit Äonen der Himmel für immer gefangen sitzt,

sind Vermächtnisworte wie Grabsteine, heimlich versunken.

Dann gehen an ihrer Seite unvertraute Handsignale, Fußsignale vorbei,

wohlbehalten und reserviert.

Da beginnt der einst erhabene Inhalt auf ein oder andere Weise zu knittern.

Die Unmöglichkeit, in der kolonialen Situation Subjektivität und menschenwürdige Existenz zu vereinen, war Yi Sangs beherrschendes Thema und gleichzeitig das Dilemma seiner Heimat. Dazu Marion Eggert: »Hier ist die Rede von der Totenmaske eines Landes. Das ist natürlich Korea. Offensichtlich ist das Land tot. Selbst die Maske, das Abbild des Landes, ist gestohlen. Da ist Vergangenheit gestohlen; komplementär dazu sieht das Gedicht einen Verzicht auf Zukunft. Der Bart, ein Symbol für Männlichkeit, ist nicht in die Reife gekommen, pflanzt sich nicht fort. Dem ist die Potenz, das Potenzial, abhanden gekommen. Dann ist da ein Testament dieser toten Nation, aufbewahrt in einer Fallgrube; ich lese die Fallgrube als Bild des Gedächtnisses. Die ist gleichzeitig Speicher und Gefängnis. So denke ich, ist das Urteil Yi Sangs über seine kulturelle Tradition. Unverbunden, neben diesem sehr zweischneidigen Gedächtnisspeicher, sind die unvertrauten Zeichensysteme der Gegenwart, diese Handsignale, diese Fußsignale, von denen ich denke, dass sie ein wenig auch anspielen auf die neue Körperkultur, die man in Korea in der Kolonialzeit lernen musste. Also Dinge wie Massensport, Gymnastik, diese Turnübungen, die eben in Fabriken, in Schulen, vor Beginn des Arbeitstages abgeleistet werden mussten, oder Märsche, Paraden. Alle diese Dinge gehören zur kolonialen Modernität dazu. Ich denke, auf so was verweist eben auch ‚Handsignale, Fußsignale‘, die unverbunden stehen als Zeichen der Moderne neben der Tradition, die in ihrer eigenen Fallgrube sitzt.«

Studentensoldaten als Kanonenfutter

Um die Macht des Kaiserreiches zu nähren und Japans Wohlstand zu mehren, wurden immer mehr Koreaner im Rahmen der allgemeinen Mobilmachung für den Krieg im Pazifik und gegen die Länder Südostasiens zwangsrekrutiert. Das betraf insgesamt über viereinhalb Millionen Menschen, die im Lande selbst mobilisiert oder kurzerhand an Kriegsfronten eingesetzt wurden. Darunter befand sich auch Chung Ki-Young. Er arbeitete in dem kleinen Seouler Büro einer südkoreanischen Nicht-Regierungsorganisation, die seit Jahren über die Schicksale koreanischer Opfer während des Zweiten Weltkrieges forscht. Herr Chung, als über 80-Jähriger noch sehr rüstig und mit schlohweißem Haar, trug, als ich ihn das erste Mal vor eineinhalb Jahrzehnten traf, stets einen eleganten Markenanzug mit Krawatte. Er sprach langsam, seine Augen und sein Lächeln strahlten Warmherzigkeit aus.

Geboren wurde Chung Ki-Young unweit der südkoreanischen Hafenstadt Pusan, wo er auch aufwuchs. 1942 begann er, an der damaligen Reichsuniversität in Tokio Geschichte Ostasiens zu studieren. Anfang 1944 kehrte er nach Korea zurück, um sein Studium an der Seoul Nationaluniversität fortzusetzen und dort auch seine Abschlussarbeit vorzubereiten. Zum Diplom allerdings kam er nicht mehr. Abrupt änderte sich Chung Ki-Youngs Leben, als japanische Militärs ihn am 20. Januar 1944 zwangsweise in die Armee einzogen. Über Nacht war aus dem Studenten ein Soldat geworden. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen Kommilitonen teilen musste:

»Wir sind auf einen Schlag zu Soldaten der Kaiserlich-Japanischen Armee gemacht worden«, erklärte er mir während unseres ersten Gesprächs, »in der ersten Woche mussten wir mehrere Impfungen über uns ergehen lassen. Dann wurden wir südlich von Seoul in die Stadt Taegu verfrachtet. Dort war die ‚Einheit 80’ stationiert, ein Regiment, dem wir von nun an angehörten. Wenig später wurden wir in den Zug gesetzt. Die Fahrt ging Richtung Norden. Nach einigen Tagen sah ich Teile der Großen Mauer – wir waren tatsächlich in China angekommen! Erst später erfuhr ich, dass wir über Nanking gefahren sind, bevor wir in der Nähe von Schanghai in die 60. Division eingegliedert wurden. So weit ich es überblicken konnte, befanden sich darin etwa 300 koreanische Studentensoldaten. Einige, darunter auch ich, erhielten eine sechsmonatige Offiziersausbildung.«

Als Zugführer und Offizier wurde Chung Ki-Young im Juni 1945 ins 13. Hauptquartier der japanischen Truppen in Schanghai verlegt. Während eines Ausgangs erfuhr er rein zufällig vom Tod seines Freundes Han Seong-Ju, der als Partisan und Widerstandskämpfer gegen die Japaner sein Leben geopfert hatte. Dies, so Herr Chung, habe ihn tief erschüttert und erstmalig über seine Flucht nachdenken lassen. Seine Kriegserinnerungen ließen Chung Ki-Young nicht ruhen. Noch als Pensionär kämpfte er gemeinsam mit Gleichgesinnten darum, dass der früheren Leidensgefährten würdig gedacht wurde und ihnen zu Ehren Gedenkstätten entstanden:

»Von den mindestens 1,6 Millionen koreanischen Zwangsarbeitern hatten die Japaner 360.000 Mann in ihre Armee gepresst«, merkte Herr Chung in einem unserer Gespräche an, „»unter diesen Soldaten befanden sich nach meiner Kenntnis etwa 7.000 Studentensoldaten. Vor einiger Zeit hat selbst die staatliche japanische Rundfunk- und Fernsehanstalt NHK berichtet, dass ein solches Schicksal 4.485 Koreanern widerfahren sei.“ Der Tod seines Freundes Han Seong-Ju bedrückte Chung Ki-Young bis an sein Lebensende. Ihn befiel jedes Mal Trauer, wenn er daran dachte, wie viele seiner Landsleute von den Japanern hingerichtet und danach einfach wie sperriger Müll verscharrt worden waren. »Ihre Seelen“, sagte er mir während unseres letzten Interviews, »müssen endlich zur Ruhe kommen.«

Durch einen grellen Lichtblitz, der den Himmel zerteilte, und einen Donnerschlag, der die Grundfesten der Erde erschütterte, wurde Hiroshima in einem einzigen Augenblick dem Erdboden gleichgemacht. Wo einst eine ganze Stadt gestanden hatte, stieg eine riesige Feuersäule gradlinig zum Himmel auf. Darunter versank die Erde in tiefe Finsternis. Bald herrschte eine einzige riesige Feuersbrunst, die von Augenblick zu Augenblick heftiger wurde. Da starker Sturm herrschte, begannen sich halbnackte und splitternackte Körper zu bewegen, dunkel gefleckt und blutüberströmt. Zu Gruppen zusammengeschlossen wankten sie, wie die Geister der Verstorbenen, davon. Apokalyptische Szenen, die in einem Forschungsbericht über die Folgewirkungen der Atombombenabwürfe über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki aufgezeichnet wurden.

»Dieser Regen der Zerstörung aus der Luft«, wie US-Präsident Harry S. Truman die Einsätze seiner Luftwaffe am 6. und 9. August 1945 genannt hatte, zerstörte über Nacht den Großmachtwahn des japanischen Kaiserreiches und beendete ebenso abrupt dessen Kolonialherrschaft über zahlreiche Länder Ost- und Südostasiens sowie des Pazifik.

Titelbild: nazlisart/shutterstock.com

Quellen & weiterführende Literatur

- David Bergamini: Japan’s Imperial Conspiracy. New York/London 1971

- Iris Chang: Die Vergewaltigung von Nanking – Das Massaker in der chinesischen Hauptstadt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Zürich/München 1999 (Die engl. Originalfassung erschien 1997 unter dem Titel The Rape von Nanking.)

- Hyondok Choe/Lutz Drescher/Rainer Werning (Hg.): Korea – Entfremdung und Annäherung. Köln 2007

- Renato Constantino (ed.): Southeast Asian Perceptions of Japan. Tokyo/Quezon City 1991

- Jon Halliday/Gavan McCormack: Japanese Imperialism Today: ,Co-Prosperity in Greater East Asia’. Harmondsworth 1973

- Daniel Clarence Holtom: Modern Japan and Shinto Nationalism: A Study of Present-Day Trends in Japanese Religions. New York 1963 (3. erw. Aufl.)

- David Horowitz: Kalter Krieg: Hintergründe der US-Außenpolitik von Jalta bis Vietnam (Bd. 2). Berlin 1969

- Saburo Ienaga: The Pacific War: World War II and The Japanese, 1931-1945. New York 1978

- Dr. Genchi Kato: A Study of Shinto, the Religion of the Japanese Nation. Tokyo 1936

- Charles A. Moore (ed.): The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture. Honolulu 1967

- Ivan Morris (ed.): Japan 1931-1945: Militarism, Fascism, Japanism? Boston 1963

- Jan Romein: Das Jahrhundert Asiens – Geschichte des modernen asiatischen Nationalismus. Bern 1958

- Sven Saaler/J. Victor Koschmann (eds.): Pan-Asianism in Modern Japanese History. London/New York 2007

- Du-Yul Song/Rainer Werning: Korea – Von der Kolonie zum geteilten Land. Wien 2012

- Rainer Werning: Shadows Cast by the Rising Sun, in: Solidarity (Manila). August 1971

- ——————– : Vermächtnisse eines imperialen Traums, NDS vom 5. September 2018

- ——————– : „Jederzeit gefügige und aufopferungsvolle Untertanen des Kaisers“, NDS vom 15. August 2019

- Chitoshi Yanaga: Big Business in Japanese Politics. New Haven/London 1968