15% Rendite auf Kosten der Patienten – ein Irrweg der Privatisierung

In letzter Zeit vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Mitarbeiter deutscher Krankenhäuser nicht wutentbrannt an die Öffentlichkeit wenden, um auf untragbare Missstände aufmerksam zu machen. Die meisten dieser Fälle werden nur in der Lokalpresse wahrgenommen und von den professionell agierenden PR-Abteilungen der großen Krankenhausbetreiber als Einzelfälle heruntergespielt. Diese Einzelfalltheorie zerfällt jedoch wie ein Kartenhaus, wenn man die umfassenden Studien über den Pflegenotstand in deutschen Krankenhäusern genauer betrachtet. Jahrelang wurde die Rendite der Betreiber auf dem Rücken des Personals erwirtschaftet. Nun scheint ein Punkt erreicht, an dem sich das Personal nicht mehr mit den immer katastrophaler werdenden Zuständen abfinden will und sich an die Öffentlichkeit wendet. Von Jens Berger

Der jüngst veröffentlichte Brandbrief von 688 Ärztinnen und Ärzten des Helios-Konzerns ist nur die Spitze des Eisbergs dieser Entwicklung. Dieser Brief ist ein Novum in der Geschichte der privaten Krankenhauskonzerne. In dem Schreiben, das den NachDenkSeiten vorliegt, beklagen die Ärzte unter anderem den „Kampf um die Einhaltung betriebswirtschaftlicher Vorgaben und Benchmark-Erfüllung“, der „an die Stelle medizinisch motivierter Entscheidungen“ getreten sei. Auch der „vielfach als Abmahnungskultur empfundene Umgang“ und „der zunehmend schärfere Ton gegenüber dem gesamten medizinischen Personal“ wird von den Helios-Ärzten beklagt. Vorwürfe wie diese hört man aus vielen deutschen Kliniken. Wie weit musste es kommen, dass sich ansonsten loyalen Ärzte gezwungen sehen, sich auf diese Art und Weise Luft zu verschaffen?

Sowohl Krankenhausärzte wie auch Krankenpfleger genießen in der Öffentlichkeit ein durchweg positives Image. Hinter den Kulissen bröckelt dieses Image jedoch seit vielen Jahren, Anspruch und Wirklichkeit passen immer seltener zusammen. Kaum ein anderer Berufsstand leidet so häufig unter stressbedingten Krankheiten. Eine Befragung des Statistischen Bundesamtes ergab, dass jeder dritte Krankenpfleger massiv unter Zeitdruck und Arbeitsüberlastung leidet. Krankenpfleger fallen pro Jahr durchschnittlich 38 Tage wegen arbeitsbedingter Gesundheitsprobleme aus – 16 Tage mehr als der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Anderen Studien zufolge leidet fast jeder dritte Klinikarzt unter einem Burnout, jeder zehnte Arzt wird – Expertenschätzungen zufolge – mindestens einmal im Leben alkohol- oder drogenabhängig, und die Selbstmordrate bei Ärzten ist doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Vor diesem Hintergrund lesen sich die Hochglanzbroschüren der Krankenhauskonzerne, in denen die Qualität stets in den Mittelpunkt gerückt wird, wie blanker Zynismus.

Privatisierung – die Wurzel des Problems

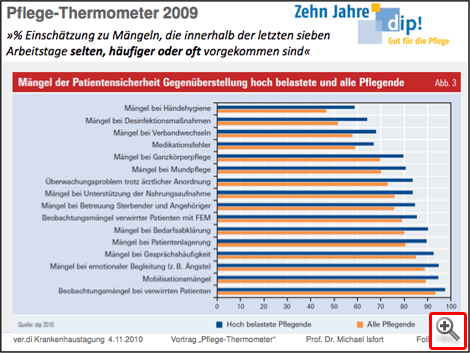

Seit dem Beginn der großen Privatisierungswelle im Jahre 1995 sind alleine in der Krankenpflege rund 50.000 Vollzeitstellen abgebaut worden. Heute versorgt eine Pflegekraft rund 25% mehr Fälle als vor 15 Jahren. Eine groß angelegte Befragung des Pflegepersonals durch das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) ergab, dass 60 Prozent der Befragten angaben, dass nicht in jeder Schicht ausreichend examiniertes Personal zur Verfügung stehen würde, um die Versorgung fachlich abzusichern. 40 Prozent der Beschäftigten gaben an, ein „arbeitsgefährdendes Überstundenkontingent“ angehäuft zu haben. Die jeden Monat geleisteten Überstunden entsprechen dabei einem Äquivalent von 15.000 Vollzeitstellen. Selbstverständlich geht diese Überbelastung auch auf Kosten der Pflegequalität. Die große Mehrheit der vom dip befragten Pflegekräfte gab an, dass es im Arbeitsalltag zu oft gravierenden Mängeln bei der Patientensicherheit käme. Diese Mängel betreffen unter anderem Medikation, ausreichende Hygiene und mangelnde Beobachtung der Patienten.

Als letzter Ausweg bleibt den überforderten Pflegekräften oft nur eine Überlastungsanzeige. Das Herrschaftsprinzip divide et impera (teile und herrsche) funktioniert jedoch vor allem in den privatisierten Häusern, in denen der Betriebsrat oft systematisch behindert und das Personal unter Druck gesetzt wird. Das systemische Versagen wird auf die Angestellten abgewälzt, der Druck auf die Mitarbeiter bis zum Maß der Unerträglichkeit gesteigert. Nicht wenige Mitarbeiter zerbrechen an diesem Druck und kündigen ihren Job.

Traumrenditen beim Geschäft mit der Gesundheit

Diese katastrophalen Zustände, die oft unter dem Begriff „Pflegenotstand“ zusammengefasst werden, sind untrennbar mit dem Privatisierungswahn verbunden. Private Krankenhausbetreiber wie Asklepios, Helios oder Rhön-Klinikum erzielen Renditen, die sich im Vergleich zu anderen Branchen wahrlich nicht verstecken müssen. Die Zielvorgabe der Branche liegt bei rund 15% Eigenkapitalrendite [PDF – 730 KB] und 15% Umsatzrendite. Die drei großen Krankenhausbetreiber Asklepios, Helios und Rhön-Klinikum erzielten 2009 einen Umsatz von fast sieben Milliarden Euro. Die angestrebte Umsatzrendite von 15% beträgt somit eine Milliarde Euro. Dieses Geld fließt Jahr für Jahr aus dem Gesundheitssystem an die privaten Investoren. Dieses Geld muss Jahr für Jahr vor allem bei den Beschäftigten eingespart werden.

Konzerne wie Asklepios rühmen sich in ihren Hochglanzprospekten ihrer „im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlichen operativen Ertragskraft“, die von einer Rating-Agentur mit der Investment-Grade-Bewertung BBB belohnt wurde. Das Geschäft rund um die Gesundheit ist sehr rentabel, nur hält man solche Informationen als Betreiber natürlich gerne geheim. Wie sonst könnte man die Mitarbeiter davon überzeugen, Lohnkürzungen hinzunehmen? Wie sonst könnte man den Staat überzeugen, immer mehr Geld in die Klinken zu pumpen? Wie sonst könnte man Kommunen überzeugen, ihre Krankenhäuser zu Discountpreisen zu verschleudern?

Das Erfolgsrezept der privaten Krankenhauskonzerne beginnt dabei bereits im Vorfeld der Privatisierung. Über wohlgesonnene Unternehmensberatungen wie Ernst & Young werden den kommunalen Trägern katastrophale Gutachten ausgestellt, in denen die Privatisierung als letzter Ausweg aus einer vermeintlichen Finanzierungsfalle angepriesen wird. Dadurch wechseln die Häuser dann für einen Bruchteil des tatsächlichen Wertes in die Hände der privaten Betreiber. So lassen sich dann natürlich auch traumhafte Eigenkapitalrenditen erzielen. Das Geschäft lohnt sich vor allem dann, wenn man sich eine vertragliche Investitionsförderung durch die öffentliche Hand zusichern lässt. Warum fördern wir eigentlich private Geschäftsinteressen mit öffentlichen Mitteln? Diese Mittel werden natürlich auch reichlich in Anspruch genommen. So werden – je nach Betreiber – zwischen 30,3% und 57,6% der Investitionen [PDF – 730 KB] aus den öffentlichen Kassen getragen. Die Förderquote der privaten Betreiber ist damit oftmals höher als die der öffentlichen Häuser.

Um weiter Kosten zu senken, greifen Konzerne wie Asklepios, Helios oder Rhön-Klinikum gerne auf schlecht ausgebildetes Personal zurück, das wesentlich preiswerter zu haben ist. Zeitverträge von examinierten Krankenpflegern werden dabei nicht mehr verlängert und ihre Stellen werden mit sogenannten „Gesundheitsassistenten“ besetzt – dies sind meist ehemalige Arbeitslose, die nach einem halbjährigen Kurzlehrgang auf die Patienten losgelassen werden. In der Theorie sind sie als Servicekräfte nur für Tätigkeiten vorgesehen, die keine besonderen Kenntnisse erfordern. In der Praxis zählt dies bei einer chronischen Unterbesetzung natürlich wenig. Examinierte Kräfte und Gesundheitsassistenten ergänzen sich nicht, sie verdrängen einander. In einigen Häusern führt dies dazu, dass kein einziger ausgebildeter Pfleger nach Abschluss seiner dreijährigen, hochqualifizierten Ausbildung übernommen wird. Stattdessen stellt man lieber die günstigeren Gesundheitsassistenten ein. Examinierte Kräfte müssen dafür immer mehr die Arbeit der Ärzte übernehmen, wie das Abnehmen von Blut oder das Legen von Zugängen. Durch diese Mehrbelastung bleiben allerdings oft andere Bereiche liegen. Wenn man nicht mehr genug Zeit hat, alle Patienten zu füttern, so werden halt Magensonden oder venöse Zugänge gelegt – das geht schneller als mit der Hand zu füttern.

Auf dem Rücken der Arbeitnehmer

Diese offensichtlichen Mängel sind eindeutig auf den Wunsch, Kosten zu reduzieren, zurückzuführen. Dabei sind die deutschen Krankenhäuser im internationalen Vergleich bereits seit langem Spitzenreiter in Sachen betriebswirtschaftlicher Effizienz. Die durchschnittlichen Krankhausausgaben pro Einwohner und Jahr liegen hierzulande bei 787 Euro. In der Schweiz sind es 1.136 Euro, in Dänemark 1.174 Euro, in Norwegen 1.185 Euro und in den USA sogar 1.568 Euro – rund das Doppelte des deutschen Werts. Interessanterweise sind dies genau die Länder, in die gut ausgebildete deutsche Ärztinnen und Ärzte gerne abwandern. Nur in Kanada und Spanien sind die Krankenhausausgaben niedriger als hierzulande.

Diese Effizienz begründet sich vor allem in den niedrigen Kosten. Pro Fall fallen hierzulande durchschnittlich 3.908 Euro an – der Durchschnitt aller Industrieländer liegt bei 6.942 Euro. Sowohl beim Pflegepersonal als auch bei den Ärzten nimmt Deutschland bei der „Arbeitsproduktivität“ einen Spitzenplatz ein. Bereits heute wird diese Produktivität vor allem auf dem Rücken der Beschäftigten erreicht. Die Gehälter im Pflegebereich liegen im Vergleich mit anderen Industrieländern im unteren Drittel. Sogar die Unternehmensberatung McKinsey, die ansonsten komplett unverdächtig ist, Arbeitnehmerinteressen zu erkennen und zu vertreten, brandmarkt diese offensichtliche Diskrepanz:

„Wenngleich die Beschäftigten in deutschen Krankenhäusern sehr viel leisten, verdienen sie keinesfalls mehr als ihre Kollegen im Ausland. Im Gegenteil: Die höchste Produktivität geht einher mit dem niedrigsten Gehaltsniveau.“

McKinsey-Studie „Modernes Krankenhausmanagement“ [PDF – 1.3 MB], Salfeld, Rainer u.a., 2007

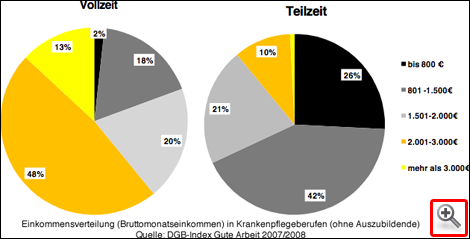

20 Prozent aller vollzeitbeschäftigten Krankenpfleger beziehen ein Bruttoeinkommen von unter 1.500 Euro und weitere 20 Prozent zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Nur 13 Prozent beziehen mehr als 3.000 Euro brutto pro Monat. Der Berufsstand, der so sehr wie kaum ein anderer für unser Wohlbefinden verantwortlich ist, gehört zu den schlechtestbezahlten Berufen unseres Landes – das ist eine Schande. Vor allem im Süden der Republik fällt es den Krankenhausbetreibern immer schwerer, überhaupt noch geeignete Kräfte zu diesen Konditionen finden. Die eigentliche Bombe tickt jedoch bereits bundesweit. In keinem anderen Berufszweig ist der Altersdurchschnitt so hoch wie in der Krankenpflege. Da sich aber nur jeder zweite Beschäftigte vorstellen kann, diesen physisch wie psychisch anspruchsvollen Job bis zum Eintritt ins Rentenalter auszuüben, wird die Branche schon bald ein Nachwuchsproblem bekommen. Da die Zahl der Ausbildungsplätze bundesweit stark rückläufig ist, dürften die Konzerne schon bald Schwierigkeiten haben, die vorhandenen Stellen überhaupt noch besetzen zu können.

Bei den Klinikärzten gibt es bereits jetzt einen Engpass. Es gibt keinen Krankenhausbetreiber, der nicht über Personalnot hinsichtlich des ärztlichen Personals klagen würde. Erstaunlicherweise vergessen die Betreiber jedoch gerade im Personalbereich ihr Geschwätz vom freien Markt und Angebot und Nachfrage. Wie kann eine Klinik dafür sorgen, dass sie einen vakanten Arbeitsplatz besetzt, der schlecht bezahlt ist und miserable Arbeitsbedingungen bietet? Ganz einfach, sie bietet mehr Geld als die Konkurrenz, und verbessert die Arbeitsbedingungen. Die Krankenhauskonzerne machen jedoch das genaue Gegenteil.

Nur mit Mühe und Not kann der Marburger Bund jedes Jahr zufriedenstellende Tarifverträge durchsetzen; die Verhandlungen mit dem Helios-Konzern dauern nun bereits über ein Jahr an. Wen mag es da verwundern, wenn den Ärzten der Kragen platzt. Vor allem die von den Helios-Ärzten erwähnten intransparenten Zielvorgaben, die intern in „bester“ Unternehmensberatersprach „Benchmarks“ genannt werden, sind vielfach ein Grund für Klagen. Es gibt kaum ein privatisiertes Krankenhaus, dessen Personal nicht mit sogenannten konzerninternen „Benchmarks“ unter Druck gesetzt wird – man sei zu teuer, der Personalschlüssel sei intern einer der ungünstigsten. Woher diese Zahlen stammen und ob diese „Benchmarks“ überhaupt realistisch sind, lässt sich dabei nicht erkennen. Wie denn auch? Bei Konzernen wie Asklepios gehöre „die Intransparenz schließlich zum Geschäftsmodell“, wie ein Gewerkschaftssekretär den NachDenkSeiten zu Protokoll gab.

Die Privatisierung rückgängig machen

Wer einen Ausweg aus dem Pflegenotstand in den Krankenhäusern sucht, kommt dabei um zwei Lösungsansätze nicht herum:

- Zum Einen muss die Privatisierung der Krankenhäuser rückgängig gemacht werden.

- Zum Anderen müssen die Krankenhäuser besser finanziert werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di beziffert den zusätzlichen Finanzierungsbedarf mit 56 Milliarden Euro. Woher dieses Geld kommen soll, lässt man jedoch wohlweislich offen. Das Gesundheitssystem krankt nicht nur auf der Ausgaben-, sondern auch auf der Einnahmenseite.

Es ist jedoch offensichtlich, dass eine solche Erhöhung bei privatisierten Krankenhausbetreibern ohnehin nicht bei den Arbeitnehmern, sondern als Renditesteigerung bei den Investoren landen würde. Diese würden das Geld dann entweder abziehen oder in die weitere Expansion der Krankenhauskonzerne stecken. Noch mehr Asklepios- oder Helios-Kliniken wären jedoch nicht die Heilung, sondern die Verschärfung der Krankheit des Gesundheitssytems. Bevor man eine Erhöhung der Krankenhausfinanzierung in Betracht zieht, sollte man daher die Fehler der Privatisierung rückgängig machen und die privaten Häuser rekommunalisieren. Dies ist die Politik der Gesellschaft schuldig, denn Gesundheit ist kein Handelsgut, sondern ein Teil der Daseinsvorsorge, der nicht den Renditewünschen privater Investoren zum Fraß vorgeworfen werden darf.