Wer nur die Meldungen der Tagesschau zum drohenden Produktionsstopp beim Automobilkonzern VW verfolgt, könnte glatt denken, die deutsche Automobilindustrie sei Opfer einer willkürlichen chinesischen Handelspolitik. Doch wer den Wirtschafts- und Politthriller um den niederländischen Chiphersteller Nexperia aufmerksamer verfolgt, muss zu anderen Schlüssen kommen. Die Krise ist eine direkte Folge des US-Wirtschaftskrieges gegen China und gegen die EU. Allen voran die niederländische Regierung erweist sich dabei einmal mehr als Trojanisches Pferd der USA innerhalb der EU. Mittel- bis langfristig ist nicht die chinesische, sondern die deutsche Industrie das Opfer dieses Wirtschaftskrieges. Von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Der Schutz des Eigentums genießt nicht nur im deutschen Grundgesetz, sondern auch im Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO eine elementare Rolle. Und dies ist verständlich, sind doch internationale Investitionen ohne verbindliche Spielregeln kaum vorstellbar. In unserem Selbstverständnis sind wir Europäer freilich Musterknaben bei der Einhaltung dieser Regeln. Doch dies ist ein Mythos, der sehr weit entfernt von der Realität ist, wie nicht zuletzt in den letzten Wochen die Affäre um den Chiphersteller Nexperia zeigt.

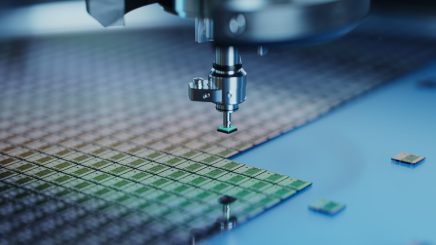

Nexperia ist eine Ausgliederung des namhaften niederländischen Philips-Konzerns. Das Unternehmen mit Sitz in Nijmegen und Produktionsstätten in Asien, Europa – u.a. in Hamburg – und den USA ist heute Weltmarktführer bei der Produktion technisch einfacher Halbleiterbauelemente, die in unzähligen elektronischen Geräten, aber auch zuhauf in modernen Autos zum Einsatz kommen. Laut Branchenschätzungen stecken rund 500 Bauelemente von Nexperia in jedem Auto, das heute in Deutschland vom Band läuft. Weltweit hat das Unternehmen einen Marktanteil von 40 Prozent bei Standardchips für die Automobilindustrie. Nexperia stellt pro Jahr über 100 Milliarden dieser Halbleiter her. Das klingt zwar gewaltig, aber das Geschäft mit derlei Massenware ist offenbar nicht sonderlich margenstark, weshalb europäische Chiphersteller das Feld der Konkurrenz aus China überlassen haben.

Seit 2006 ist Nexperia aus der margenstarken Philips-Chipsparte NXP ausgegliedert und im Besitz chinesischer Eigner – seit 2018 gehört das Unternehmen der Wingtech Technology, einem chinesischen Halbleiterkonzern, der zum Teil dem Branchenriesen und Apple-Zulieferer Luxshare, aber zum Teil auch dem chinesischen Staat gehört. Doch daran hat sich – trotz aufgeheizter Stimmung zwischen der EU und China – bislang niemand gestört, sind die Produkte von Nexperia doch technisch anspruchslose Massenware, die nicht im Verdacht stehen, irgendetwas mit Patenten, HighTech-Spionage oder einem anderen aktuellen Konfliktfeld zu tun zu haben.

Dies änderte sich dramatisch im Dezember 2024, als die USA die Nexperia-Mutter Wingtech auf ihre Sanktionsliste genommen haben. US-Unternehmen ist es seitdem nur mit Sondergenehmigung möglich, Geschäfte mit Wingtech zu machen. Doch diese Sanktionen betrafen bis vor wenigen Wochen nur Wingtech selbst, aber nicht dessen niederländische Tochter Nexperia. Ende September verschärften die USA jedoch ihre Sanktionen auf alle Unternehmen, die zu mindestens fünfzig Prozent im Besitz der Unternehmen sind, die bereits auf der Sanktionsliste stehen. Nun war plötzlich das niederländische Unternehmen Nexperia, dessen Produkte offenbar für die komplette deutsche Automobilindustrie systemrelevant sind, auf der Schwarzen Liste der US-Regierung. Nun könnte man ja denken, dass dies ein Fehler der Amerikaner gewesen sei und man – schon allein aufgrund der vermeintlich guten Beziehungen zu den Europäern – in diesem Fall Sonderregelungen einführen würde. Für US-Unternehmen werden diese Sondergenehmigung schließlich auch erteilt.

Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Wie niederländische Gerichtsunterlagen belegen, haben die USA – kaum waren die neuen Sanktionslisten in Kraft – ihrerseits nun die niederländische Regierung massiv unter Druck gesetzt, gegen Nexperias chinesische Eigner vorzugehen.

Und genau das taten die Niederländer auch postwendend. Im niederländischen Wirtschaftsministerium setzte man – zum ersten Mal überhaupt – ein vergessenes Notstandsgesetz aus dem Jahre 1952 ein und entzog dem chinesischen Nexperia-Eigner die Kontrolle über das Unternehmen. Die Unternehmensanteile wurden an einen Treuhänder im Auftrag der niederländischen Regierung überschrieben, der chinesische Geschäftsführer wurde abgesetzt und durch einen deutschen Interims-CEO ersetzt, chinesischen Mitarbeitern wurden die Löhne gestrichen und der Zugang zum Firmennetzwerk gesperrt. Mit anderen Worten: Die Niederlande haben den Konzern in einer handstreichartigen Nacht-und-Nebel-Aktion feindlich übernommen und den chinesischen Besitzer enteignet.

Dass sich China dies nicht einfach so gefallen lassen würde, war klar. Als Reaktion auf die Enteignung verhängte die chinesische Sparte von Nexperia ihrerseits einen Lieferstopp an die europäischen Werke. Und das war zumindest für die europäischen Kunden von Nexperia die eigentliche Hiobsbotschaft, da auch bei Nexperia die Lieferketten komplex sind und die auf Siliziumscheiben in den Werken Hamburg und Manchester gedruckten Schaltkreise vor ihrer Auslieferung an Kunden wie VW erst in den chinesischen Nexperia-Werken in ihre Gehäuse verpackt werden müssen. Ohne diese Endmontage in China kann also kein Nexperia-Bauteil an europäische Kunden ausgeliefert werden. Nun steht plötzlich die deutsche Automobilindustrie, die ja die Komponenten ihrer Zulieferer „just in time“ bezieht und keine große Lagerhaltung betreibt, vor einem gigantischen Problem. Medienberichten zufolge könnte bei VW und bei allen Konzernsparten bereits nächste Woche das Licht ausgehen, da die nötigen Komponenten fehlen, ohne die kein Auto vom Band laufen kann. Auch andere deutsche Automobilhersteller stehen vor diesem Problem, haben aber offenbar noch etwas größere Lagerbestände.

Was haben sich die Niederländer dabei gedacht?

Die Affäre wirft gleich zahlreiche Fragen auf. Während auch deutsche Medien anfangs den Chinesen den Schwarzen Peter zugeschoben haben und das Management von Nexperia kritisierten, stellt sich vor allem die Frage, was die niederländische Regierung da überhaupt geritten hat. Die Enteignung eines Konzerns mit einem Milliardenumsatz, der 14.000 Mitarbeiter hat, ist schließlich keine Petitesse, sondern sucht auch historisch seinesgleichen. Die niederländische Regierung gibt sich schmallippig und begründet den drastischen Schritt damit, „den Abfluss von technischem Wissen und geistigem Eigentum nach China zu verhindern“.

Das ist freilich ein schlechter Witz, stellt Nexperia doch gerade eben keine HighTech-Produkte her, bei denen ein solcher Technologietransfer überhaupt möglich wäre. Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer kommentierte dies gestern im SPIEGEL mit den Worten: Der Verdacht, es drohe ein Verrat von Spitzentechnologie, sei „Lichtjahre von der Realität entfernt“. Das ganze Vorgehen der Niederländer stehe „im völligen Widerspruch zu dem, was als Geschäftsgebaren in marktwirtschaftlich organisierten Märkten üblich ist“. Dudenhöfer hat einen anderen Verdacht: „Es riecht verdammt nach einem [von den USA] provoziertem Konflikt mit China.“

Und das ist nicht nur ein Verdacht, wie die Dokumente belegen, die im Rahmen der Enteignung vor einem Amsterdamer Gericht veröffentlicht wurden. Demnach folgte die Enteignung 1:1 einem Skript, das die USA im Juni dieses Jahres der niederländischen Regierung vorgelegt hatten. Die gesamte Aktion der Niederländer hatte also von Beginn an nichts mit einem wie auch immer gearteten Technologietransfer an China, sondern einzig und allein etwa mit dem Wirtschaftskrieg der USA zu tun.

Deutschlands Schweigen ist hochnotpeinlich

Es ist dabei extrem unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung nicht spätestens seit Juni dieses Jahres in die Sache eingeweiht war. Anderenfalls müsste das Vorgehen der Niederländer als feindlicher Akt gegen Deutschland gewertet werden. Warum die Bundesregierung den Eklat nicht verhindert und die Niederländer gebremst hat, ist nicht bekannt. Und auch jetzt, wo das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wirkt die Kommunikation der Bundesregierung erratisch. Kritik an den Niederlanden oder gar der USA bleibt aus, stattdessen hält man sich bedeckt, schweigt lieber zur ganzen Sache und übernimmt einfach die abstrusen Narrative der Niederländer. Das Ganze erinnert ein wenig an die Reaktionen auf die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines.

Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Selbstverständlich können auch andere Hersteller die Produkte von Nexperia fertigen, aber bis die Produktionslinien für eine derart große Massenproduktion aufgebaut sind, wird einige Zeit vergehen. In Branchenkreisen ist von drei bis sechs Monaten die Rede. Sicher können in einem gewissen Umfang auch vergleichbare Produkte anderer Hersteller für andere Kunden umgelenkt werden – was jedoch globale Folgen für die Lieferketten und sicher auch für die Preise hätte.

Wirtschaftskrieg gegen China oder gegen Deutschland?

Und da schließt sich der Kreis. Deutschlands Automobilwirtschaft ist eng mit chinesischen Zulieferern verknüpft – direkt und indirekt. Im Bereich der Automobilzulieferer haben sich die Chinesen auch in Deutschland ein Standbein geschaffen. Chips und Halbleiter kommen von Nexperia, Reifen von Pirelli, Sitze von Grammer, Kabelbäume von Leoni, Bedienelemente von Preh, Aluminiumteile von KSM Casting, Airbags von Joyson – allesamt europäische Unternehmen, die Töchter chinesischer Konzerne sind. Noch undurchsichtiger wird das Bild, wenn man die Zulieferer in zweiter Reihe betrachtet. So kommen die wohl wichtigsten Komponenten deutscher Automobile von sogenannten „First-Tier-Lieferanten“ wie Bosch oder ZF, die jedoch ihrerseits Bauteile verwenden, die von unzähligen weiteren Herstellern, oft aus China, stammen. So „deutsch“ sind deutsche Autos heute nämlich nicht.

Man kann die Nexperia-Enteignung auf Weisung der US-Regierung hin durchaus auch als Warnschuss verstehen. Natürlich ist es möglich, die Teile, die heute aus China oder von europäischen Zulieferern in chinesischem Besitz stammen, selbst oder zumindest „chinafrei“ herzustellen. Doch das kostet. Zu Ende gedacht führt der US-Wirtschaftskrieg gegen China also auch zu deutlichen Wettbewerbsnachteilen deutscher Automobilhersteller sowohl gegen ihre amerikanische als auch ihre chinesische Konkurrenz. China wird diesen Handelskrieg überleben, die USA sicherlich auch. Doch was ist mit Europa und was ist mit Deutschland? Ist die deutsche Industrie ein Kollateralschaden im US-Handelskrieg oder gar ein indirektes Ziel? Wäre es für den Standort nicht schlauer, wenn man sich von den USA emanzipieren würde und gute Handelsbeziehungen zu China aufbauen würde? Die Chinesen kämen sicher nicht auf die Idee, ein deutsches Unternehmen zu enteignen, weil es Geschäfte mit den USA macht.

Titelbild: IM Imagery/shutterstock.com