Während die weltweiten Treibhausgasemissionen und die Temperaturen in Deutschland trotz Förderungen der Energiewende in Billionenhöhe weiter ungebremst ansteigen, sind die Ausgaben des Bundes für den Schutz der Bevölkerung vor Extremwetterereignissen vergleichsweise gering. Das Gesundheitsministerium sieht seine Aufgabe lediglich darin, die Bevölkerung auf die gesundheitlichen Folgen von Hitze „hinzuweisen“. Zu den genauen Ausgaben des Bundes für konkrete Schutzmaßnahmen existieren nur Schätzungen. Ein Großteil davon landet in der Forschung. Von Karsten Montag.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

In einem vorangegangenen Beitrag wurde gezeigt, dass trotz der Anstrengungen der EU und Deutschlands, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren, die weltweiten Emissionen sowie die globale Lufttemperatur weiter ungebremst ansteigen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, da die Bevölkerung, der Energieverbrauch und somit der Treibhausgasausstoß insbesondere in Asien, wo mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung lebt, anwachsen.

Dabei hat die Energiewende allein in Deutschland bis 2021 je nach Schätzung bereits zwischen circa 500 Milliarden bis zu über eine Billion Euro gekostet. Bis 2045 werden sich die Kosten einer Analyse zufolge auf bis zu 3,44 Billionen Euro summieren. Als Hauptgrund für diese hohen Investitionen nennt die Bundesregierung den Klimaschutz. Doch mit jedem weiteren Jahr, in dem die weltweiten Treibhausgasemissionen und die globale Lufttemperatur weiter ungebremst ansteigen, wird die Frage drängender, ob dieses Geld überhaupt sinnvoll angelegt ist. Denn wenn sich das Klima nicht mit der Energiewende schützen und die Folgen des Wandels nicht abwenden lassen, müsste das Klima nicht vor den Menschen, sondern die Menschen vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden.

Diese Folgen sind in Deutschland mannigfaltig: von immer mehr hitzebedingten Todesfällen im Sommer über häufigere Extremwetterereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen und Dürren bis hin zum Aussterben von Tier- und Pflanzenarten, die sich nicht schnell genug an die veränderten Lebensbedingungen anpassen können. Was unternehmen Bund und Länder, um die Menschen vor diesen zum Teil lebensbedrohlichen Auswirkungen zu schützen? Um die Antwort in einem Satz vorwegzunehmen: im Vergleich zu den Anstrengungen für die Energiewende so gut wie nichts.

Kein Geld für Klimaanlagen und andere Hitzeschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern

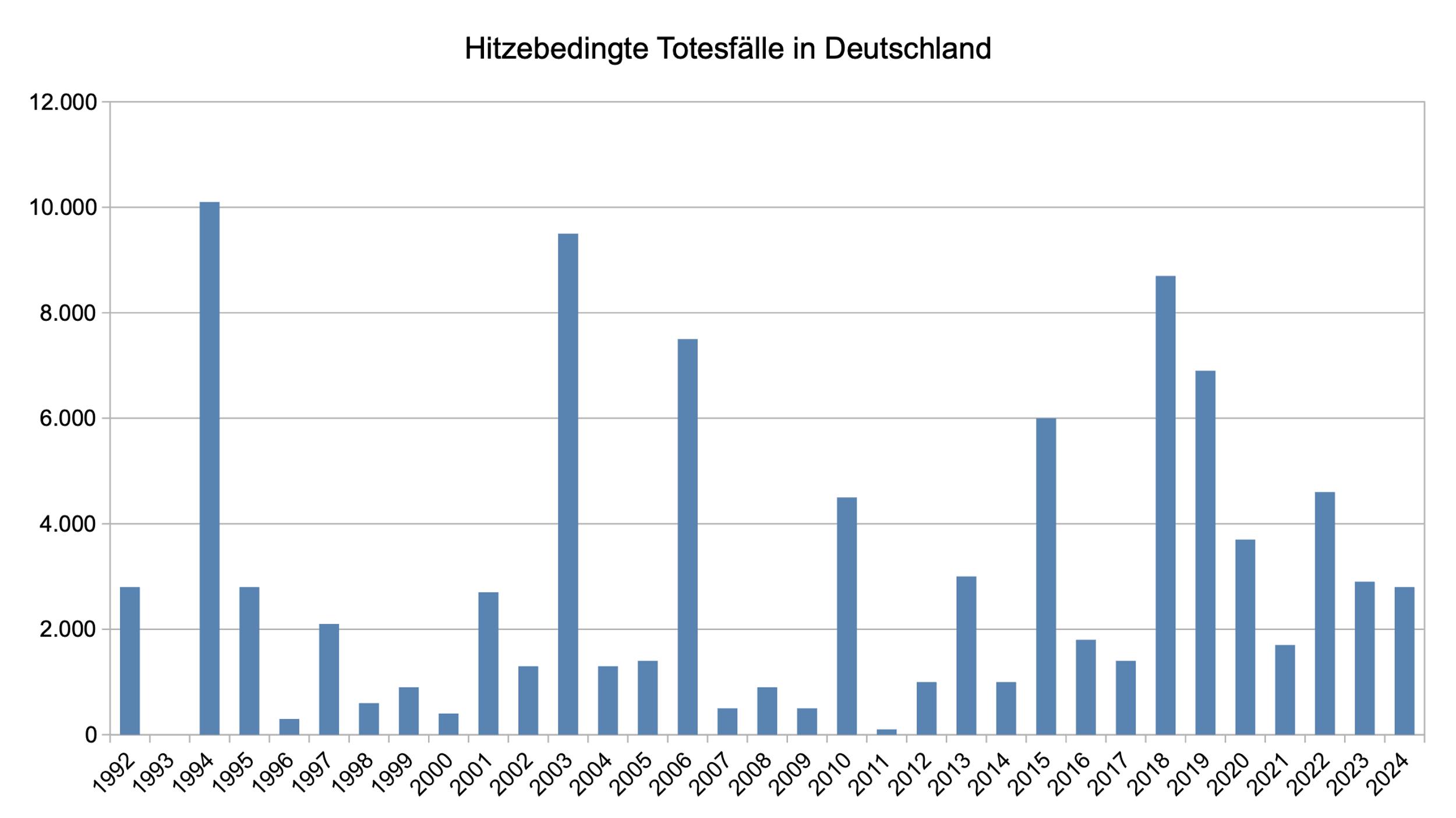

In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland schätzungsweise 40.500 Menschen an Hitze gestorben. Im Vergleichszeitraum 1992 bis 2001 waren lediglich 22.700 hitzebedingte Todesfälle verzeichnet worden.

Abbildung 1: Hitzebedingte Todesfälle in Deutschland, Datenquellen: Deutsches Ärzteblatt, Robert Koch-Institut

Betroffen sind laut RKI insbesondere „vulnerable Bevölkerungsgruppen“. Gemeint sind alte, pflegebedürftige und gesundheitlich vorbelastete Menschen. Den einfachsten und effektivsten Schutz gegen extreme Hitze bieten Klimaanlagen. Aus einem Bericht des WDR geht jedoch hervor, dass weder das Land Nordrhein-Westfalen noch der Bund ausreichende Gelder für die Nachrüstung von bestehenden Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen mit Klimaanlagen und ähnlichen Hitzeschutzmaßnahmen vorgesehen haben.

Auf Nachfrage der NachDenkSeiten kritisierte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, eine mangelnde verbindliche Planung seitens der Bundesregierung für die rund 1.600 Krankenhäuser und 12.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland, um diese „klimafest“ zu machen. Staatliche Empfehlungen, für Außenbeschattung zu sorgen, liefen ins Leere, wenn die meisten Zimmer „nicht mal über Jalousien oder Rollos“ verfügen. Bestandsbauten sollten „bis spätestens 2027“ an die klimatischen Bedingungen angepasst werden, und bei Neubauten sei sicherzustellen, dass die Raumtemperatur 25 Grad Celsius nicht übersteigt. Dies könne nur gelingen, wenn die Schutzvorkehrungen in jedem Bundesland „baurechtlich verankert“ würden, erklärt Brysch.

Die NachDenkSeiten haben beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt, welche konkreten Maßnahmen und welches Budget seitens der Regierung vorgesehen sind, um alte, pflegebedürftige und gesundheitlich vorbelastete Menschen vor den Auswirkungen von extremer Hitze adäquat zu schützen. Die Pressestelle des Ministeriums antwortete daraufhin, in Deutschland seien Länder und Kommunen zuständig für Hitzemaßnahmen und Hitzeaktionspläne. „Umfassende Empfehlungen zur Erstellung kommunaler Hitzeaktionspläne“ seien von Bund und den Ländern bereits 2017 erarbeitet worden. Aufgabe des Gesundheitsministeriums sei es, die Bevölkerung auf die gesundheitlichen Folgen von Hitze „hinzuweisen“. Zudem nannte das Ministerium weitere Informationsangebote, unter anderem solche mit Namen wie „Hitzeservice“ und „Klima-Mensch-Gesundheit“.

Die Haltung der Bundesregierung könnte im Vergleich zur Corona-Krise kaum konträrer sein. Zum Schutz insbesondere der vulnerablen Bevölkerungsgruppe der Alten und gesundheitlich Vorbelasteten wurden 2020 und 2021 Schulen geschlossen, die Wirtschaft lahmgelegt und Ausgangssperren verordnet. Die Corona-Maßnahmen inklusive der Impfungen und der Kosten der Länder und Kommunen haben mehr als eine halbe Billion Euro verschlungen.

Die mangelnde Bereitschaft der Bundesregierung, konkrete Hitzeschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen umzusetzen, stellt damit indirekt das offizielle Corona-Narrativ infrage und lässt einen unheimlichen Verdacht aufkommen. Ging es bei den Corona-Maßnahmen nach dem anfänglichen Schock überhaupt in erster Linie um den Schutz der Bevölkerung? Oder standen der Wettlauf um die vermeintliche „Zukunftstechnologie“ mRNA-Impfung und die enormen Gewinne der Pharmaindustrie, die bereits Ende 2020 in sogenannten Advance Purchase Agreements mit der EU-Kommission festgelegt wurden, im Vordergrund?

Parallelen zu diesen möglichen eigentlichen Gründen für die Maßnahmen lassen sich beim „Klimaschutz“ erkennen. Denn wie im vorangegangenen Beitrag dargestellt, stehen auch bei der Energiewende offensichtlich nicht die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und somit der Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels im Vordergrund, sondern wirtschaftliche Interessen. Zu diesen gehören beispielsweise die Förderung von Schlüsseltechnologien wie Sektorenkopplung, Power-to-Gas, Wasserstoff-Gaskraftwerke, Energiespeicher, Elektromobilität und Ähnliches.

Extremwetterereignisse führen zu deutlich höheren Schäden

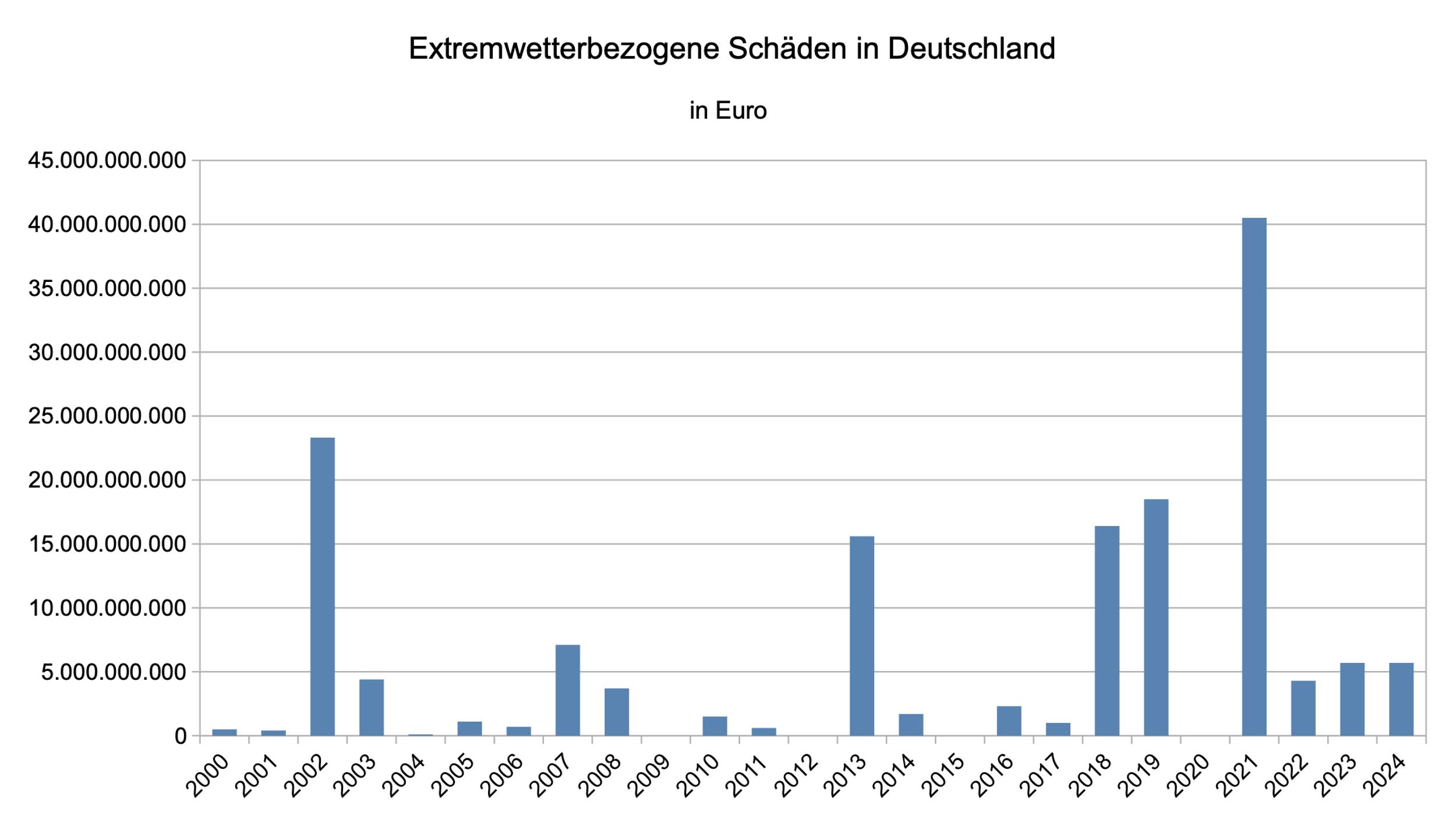

Dass Extremwetterereignisse Menschenleben kosten können, wurde im Rahmen der sogenannten „Hochwasserkatastrophe 2021“ deutlich. Allein in Deutschland sollen dabei 188 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch wenn derartige Ereignisse periodisch wiederkehren und nicht eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben sind, weisen mehrere Auswertungen darauf hin, dass die extremwetterbezogenen Schäden in Deutschland ansteigen. Haben Dürren, Hitzewellen oder Überschwemmungen zwischen 2000 und 2009 Schäden in Höhe von 41,3 Milliarden Euro verursacht, lagen diese zwischen 2015 und 2024 mit 94,4 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch.

Abbildung 2: Extremwetterbezogene Schäden in Deutschland in Euro, Datenquellen: Jan Trenczek et al., Gesamtverband der Versicherer

Eine vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Studie verdeutlicht, dass der größte Teil der monetären Schäden der Hochwasserkatastrophe 2021 bei den Privathaushalten aufgetreten ist. Die Autoren der Studie „Übersicht vergangener Extremwetterschäden in Deutschland“, aus der die Daten der extremwetterbezogenen Schäden zwischen 2000 und 2021 in Abbildung 2 stammen, gehen davon aus, dass Extremwetterereignisse durch den Klimawandel „wahrscheinlicher und intensiver“ werden. Sie benennen zwar einige der weiter unten angeführten Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels, kritisieren jedoch, dass es in Deutschland an einer „systematischen und umfassenden Analyse und Abschätzung der (monetarisierten) Kosten vergangener Extremwetterereignisse“ fehlt.

Hinzu kommt, dass die Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels sich fast ausschließlich auf Forschung, Ausarbeitung von Strategien und Pläne beschränken:

- Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (2008)

- „Aktionsplan Anpassung“ zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (2011)

- Vulnerabilitätsanalyse (2015)

- Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (2015)

- Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (2020)

- Klimawirkungs- und Risikoanalyse (2021)

- Bundes-Klimaanpassungsgesetz (2023)

- Klimaanpassungsstrategie (2024)

Bundesregierung investiert 380 Millionen Euro für konkrete Maßnahmen zum Schutz der Küsten vor den Folgen des Klimawandels

Die 2008 vom Bundeskabinett beschlossene „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ sollte die Risiken des Klimawandels bewerten, mögliche Handlungsbedarfe benennen sowie entsprechende Ziele definieren. Demnach seien die folgenden Schwerpunktregionen besonders sensitiv gegenüber Klimaänderungen:

- Zentrale Teile Ostdeutschlands, das nordostdeutsche Tiefland und die südostdeutschen Becken und Hügel könnten künftig verstärkt durch ein geringeres Wasserdargebot betroffen sein.

- Für die Region der links- und rechtsrheinischen Mittelgebirge wird ein insgesamt niederschlagsreicheres Klima angenommen. Dies lässt Folgen für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Hochwasserschutz erwarten. Im Oberrheingraben könnten Hitzebelastungen häufiger und intensiver werden, zudem könnte die Hochwassergefahr steigen.

- Der Rückgang der Gletscher hätte wasserwirtschaftliche Auswirkungen, eine verminderte Schneesicherheit wirkt negativ auf die Attraktivität von Wintersportgebieten. Mit veränderten Gefahrenpotenzialen für Naturgefahren, wie Steinschläge oder Muren, muss gerechnet werden.

- Die Küstenregionen könnten zunehmend durch den Meeresspiegelanstieg und ein geändertes Sturmklima gefährdet werden. Es bestehen allerdings große Unsicherheiten darüber, wie stark sich Meeresspiegelniveaus und Sturmklima verändern.

Bereits 2008 wiesen die Autoren des Berichts darauf hin, dass Extremwetterereignisse wie Starkniederschläge, Hochwasser, Stürme, Lawinenabgänge oder Erdrutsche vermehrt zu Todesfällen führen können. Insbesondere im „Hitzesommer 2003“ seien allein in Deutschland „rund 7.000 Menschen an Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenversagen sowie Atemwegsproblemen und Stoffwechselstörungen“ gestorben. Als einzige konkrete Maßnahme zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels in Deutschland, die auch mit einem Budget beziffert wird, findet sich in dem Dokument jedoch lediglich ein „Sonderrahmenplan“ für zusätzliche Maßnahmen des Küstenschutzes. Dieser soll zwischen 2009 und 2025 mit insgesamt 380 Millionen Euro aus Bundesmitteln gefördert werden.

6,1 Milliarden Euro von Bund, Ländern und Gemeinden für den Hochwasserschutz

Die geringen Investitionen des Bundes in konkrete Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels werden auch anhand eines Berichts über das seit 2014 bestehende Nationale Hochwasserschutzprogramm deutlich. Darin heißt es, der Bund beteilige sich maßgeblich an der Finanzierung der von den Ländern geplanten und durchgeführten Maßnahmen der Kategorien „Deichrückverlegung“ und „gesteuerte Hochwasserrückhaltung“ über den bereits erwähnten Sonderrahmenplan. Dieser wurde 2015 mit neuen Finanzmitteln ausgestattet.

Dem Bericht zufolge haben die Maßnahmen zum Hochwasserschutz an den Flüssen Rhein, Donau, Weser, Elbe und Oder Bund, Länder und Gemeinden zwischen 2015 und 2021 1,2 Milliarden Euro gekostet. Der Anteil des Bundes lag bei 518 Millionen Euro. Die Gesamtkosten für weitere Maßnahmen werden auf 4,9 Milliarden Euro geschätzt. Dem gegenüber steht beispielsweise das „Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds“ der Bundesregierung, das – ausgestattet mit 211,8 Milliarden Euro – zwischen 2024 und 2027 einen „zentralen Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands“ leisten soll.

Auf Nachfrage der NachDenkSeiten beim Bundesumweltministerium, wie hoch die Summe der Ausgaben für konkrete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels in Deutschland seit 2008 ist, antwortete ein Sprecher, dass eine Gesamtübersicht über alle Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen nicht vorliegt. Viele Maßnahmen würden oft mehrere umweltpolitische Ziele gleichzeitig verfolgen. Daher sei eine methodische Zuordnung „ausschließlich zur Klimaanpassungsfinanzierung“ nicht einfach.

Zu den Ausgaben des Bundes verwies der Sprecher des Ministeriums auf eine vom Bundesumweltamt herausgegebene Schätzung. Aus dieser geht hervor, dass die Bundesregierung im Haushaltsjahr 2022 schätzungsweise zwischen 2,1 und 3,4 Milliarden Euro für Anpassungen an den Klimawandel ausgegeben hat. Circa 57 Prozent davon entfielen auf „investive Ausgaben“, 38 Prozent auf Forschung sowie circa fünf Prozent auf Personalkosten.

Strategien und Pläne der Bundesregierung unterschätzen regelmäßig die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels

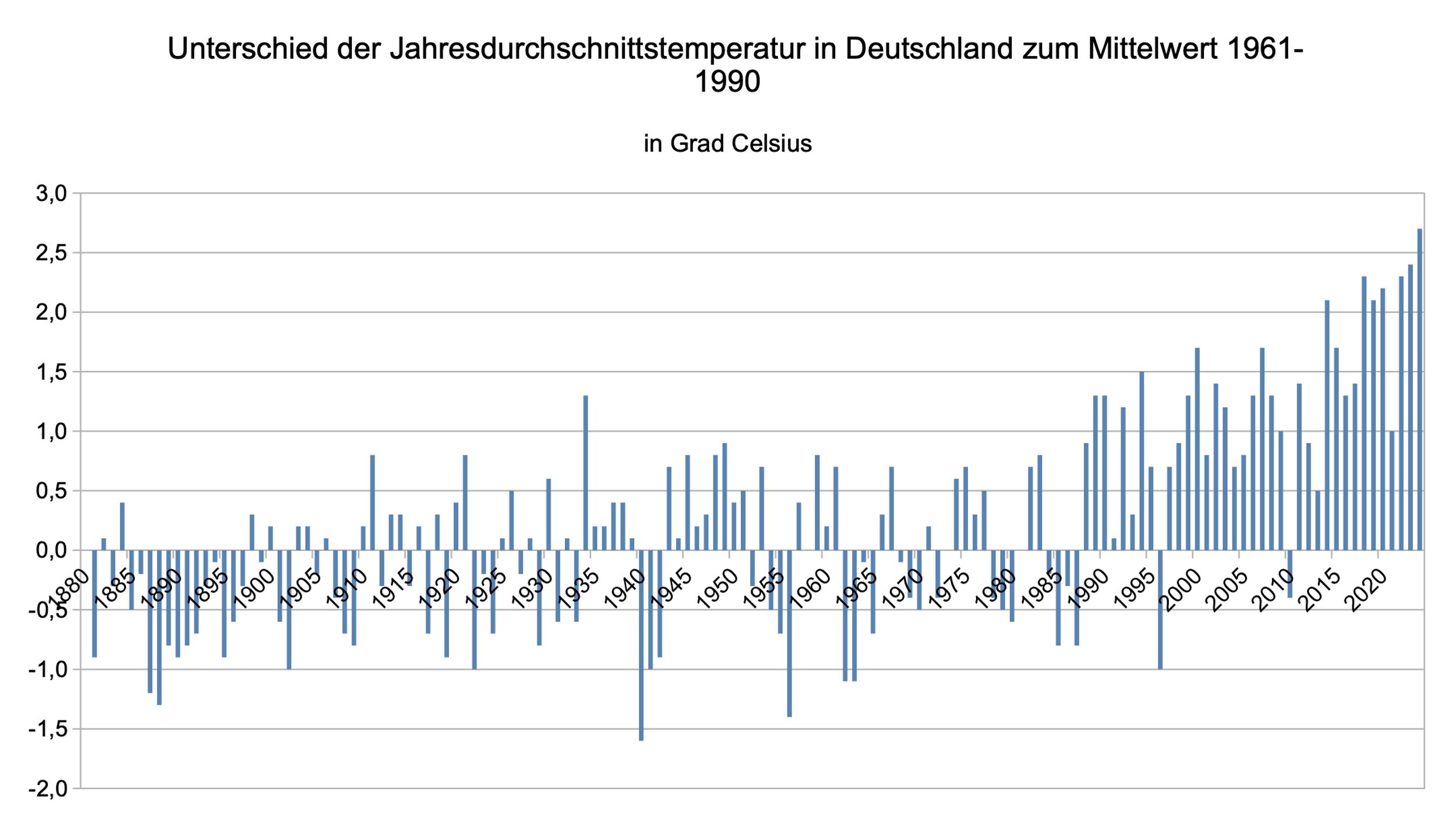

In dem für die Anpassungsstrategie aus dem Jahr 2008 zugrunde liegenden Szenario ging die Bundesregierung davon aus, dass sich die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland für den Zeitraum 2021 bis 2050 um 0,5 bis 1,5 Grad und für den Zeitraum 2071 bis 2100 um 1,5 bis 3,5 Grad gegenüber dem Wert der „Klimanormalperiode“ 1961 bis 1990 erhöhen könnte. Laut dem Deutschen Wetterdienst lag das Temperaturmittel in Deutschland im Jahr 2024 jedoch bereits 2,7 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Die vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellten Zeitreihen zeigen zudem, dass ein Trend zu deutlich höheren Temperaturen schon 2008 zu erkennen war. 2007 wurde bereits eine Erhöhung um 1,7 Grad gemessen.

Abbildung 3: Unterschied der Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland zum Mittelwert 1961-1990 in Grad Celsius, Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Die vom Bundeskabinett 2011, 2015 und 2020 veröffentlichten Aktionspläne und Fortschrittsberichte zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel sehen ähnlich wie die zugrunde liegende Anpassungsstrategie von 2008 hauptsächlich Analysen, Risikobewertungen und die Identifikation von Handlungserfordernissen vor. Konkrete Umsetzungen zum Schutz der deutschen Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels inklusive eines Budgets sind auf den Hunderten Seiten von Text nicht zu finden.

Der im November 2015 vom Umweltbundesamt veröffentlichte Bericht „Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel“ geht – ebenso wie die Deutsche Anpassungsstrategie von 2008 – von einer Erhöhung der Jahresmitteltemperatur in Deutschland im Verhältnis zum Referenzzeitraum 1961 bis 1990 von 1,5 bis 3,5 Grad im Zeitraum 2071 bis 2100 aus. Dabei stellte der Deutsche Wetterdienst für 2014 bereits eine Erhöhung der Temperatur um 2,1 Grad und für 2015 um 1,7 Grad fest. Hinsichtlich der sozioökonomischen Entwicklung prognostizierten die Autoren des Berichts einen Rückgang der deutschen Bevölkerung bis 2030 auf 75,7 bis 78,7 Millionen Einwohner. Tatsächlich wuchs die deutsche Bevölkerung von 81,7 Millionen im Jahr 2015 auf 83,5 Millionen Einwohner im Jahr 2024 an. Auch dieser Trend zeichnete sich bereits mit Beginn der Flüchtlingskrise Mitte 2015 ab.

Im 2021 vom Umweltbundesamt veröffentlichten Bericht „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland“ wechselten die Autoren, die zum Teil identisch mit denen des Vulnerabilitätsberichts von 2015 sind, bei den Prognosen der Temperaturerhöhung kurzerhand den Vergleichszeitraum aus. Statt die Temperaturänderungen mit dem Referenzzeitraum 1961 bis 1990 zu vergleichen, verwendeten sie die Referenzperiode 1971 bis 2000. Für den Zeitraum 2031 bis 2060 gehen die Autoren von einer Erhöhung der jährlichen Durchschnittstemperatur in Deutschland um 1,5 bis 2,2 Grad im Vergleich zu dem von ihnen gewählten Referenzzeitraum aus. Bereits für 2020 stellte der Deutsche Wetterdienst eine Erhöhung der Temperatur im Vergleich zur Referenzperiode 1971 bis 2000 um 1,8 Grad fest, 2024 waren es sogar 2,3 Grad.

Es scheint, dass die Autoren nicht aus ihren Fehlern lernen und regelmäßig die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland grob unterschätzen. Böse formuliert könnte man behaupten, dass die Bundesregierung ihre Anstrengungen zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels auf eine Forschung konzentriert, deren Prognosen sich bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als verfehlt herausstellen. Währenddessen sterben vermehrt insbesondere alte und kranke Menschen in Deutschland an den Folgen extremer Hitze, die Schäden durch Starkregen werden größer, und Menschen ertrinken in Überschwemmungsgebieten aufgrund fehlender Frühwarnsysteme und baulicher Anpassungen der Wasserwege.

Bundes-Klimaanpassungsgesetz und die Klimaanpassungsstrategie 2024

Vorläufiger Höhepunkt der Passivität des Bundes ist das Ende 2023 vom Bundestag verabschiedete Bundes-Klimaanpassungsgesetz. Dessen offizielles Ziel gemäß Paragraph 1 ist es, „zum Schutz von Leben und Gesundheit, von Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur sowie von Natur und Ökosystemen negative Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die drohenden Schäden, zu vermeiden oder, soweit sie nicht vermieden werden können, weitestgehend zu reduzieren“. In Paragraph 3 heißt es, die Bundesregierung solle bis zum Ablauf des 30. September 2025 eine „vorsorgende Klimaanpassungsstrategie“ mit messbaren Zielen vorlegen. Es stellt sich die Frage, warum es einer weiteren „Klimaanpassungsstrategie“ bedarf, wenn eine solche bereits 2008 formuliert und in den darauffolgenden Jahren immer wieder erweitert wurde.

Konkrete Maßnahmen sucht man indes in dem Gesetz vergeblich. Vorgesehen sind weitere Analysen, Datenerhebungen und Klimaanpassungskonzepte sowie ein „Monitoringbericht nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft“. Einzig ein „Berücksichtigungsgebot“ soll die „Träger öffentlicher Aufgaben“ dazu anhalten, bei ihren „Planungen und Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung nach § 1 fachübergreifend und integriert zu berücksichtigen“.

Offensichtlich aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahlen hat das Bundeskabinett im Dezember 2024 die „Klimaanpassungsstrategie 2024“ beschlossen. Ähnlich wie in den zahlreichen Dokumenten der Vorjahre findet sich darin nicht eine einzige konkrete Maßnahme zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels, die mit einem Budget beziffert ist. Stattdessen kann man darin annähernd identische Erkenntnisse lesen wie in der Deutschen Anpassungsstrategie aus dem Jahr 2008. So heißt es beispielsweise in der Klimaanpassungsstrategie von 2024, dass Hitze bereits heute eine „besonders gravierende Folge des Klimawandels“ sei. Hohe Temperaturen hätten „negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit“. So könne Hitze „vorliegende Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder der Nieren verschlimmern“ sowie „direkt hitzebedingte Erkrankungen auslösen“.

Fazit

Die Bundesregierung gibt Hunderte Milliarden Euro für die Förderung der Energiewende aus. Diese Ausgaben werden sich höchstwahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren auf weitere mehrere Billionen Euro summieren. Als offiziellen Hauptgrund nennt der Bund den Klimaschutz, der die Abwendung oder zumindest die Abmilderung des Klimawandels zum Ziel hat. Dadurch soll die Bevölkerung auch vor den Folgen der klimatischen Veränderungen geschützt werden. Während die weltweiten Treibhausgasemissionen sowie die Temperaturen weiter ungebremst ansteigen, mehren sich in Deutschland die Opfer extremer Hitze, und die Schäden von Extremwettereignissen werden immer höher.

Für konkrete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels hat der Bund in den letzten 17 Jahren hingegen maximal einige wenige Milliarden Euro ausgegeben. Insbesondere in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fehlt es an grundlegendem Schutz vor extremer Hitze wie Jalousien und Klimaanlagen. Stattdessen fördert die Bundesregierung vornehmlich eine Forschung, welche die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland wiederholt grob unterschätzt.

Sollten die weltweiten Treibhausgasemissionen, die Temperaturen in Deutschland sowie die Schäden durch Extremwetterereignisse weiter so rapide ansteigen wie in den letzten 25 Jahren, wird es für die Politik immer schwieriger, die hohen Ausgaben für die Energiewende sowie den mangelnden Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu rechtfertigen. Die gesamte Klimaschutzstrategie der EU und Deutschlands der letzten Jahrzehnte könnte wie eine Blase zerplatzen. Die dafür Verantwortlichen könnten sich mit Vorwürfen konfrontiert sehen, warum sie nicht rechtzeitig für einen wirksamen Schutz gegen die Folgen des Klimawandels gesorgt haben – und stattdessen Billionen in eine Energiewende investiert haben, die den Klimawandel nicht aufhält und aufgrund von außenpolitischen Fehlentscheidungen zu höheren Energiekosten führt.

Titelbild: Lina Balciunaite/shutterstock.com