Die Bundesregierung und die EU-Kommission halten weiterhin daran fest, den weltweiten Klimawandel mit der Energiewende aufhalten oder zumindest abmildern zu wollen. Doch sämtliche real gemessene Werte deuten darauf hin, dass diese Ziele nicht zu erreichen sind. Stattdessen wird bei näherem Hinsehen deutlich, dass die Energiewende den Forderungen nach einem nicht enden wollenden Wirtschaftswachstum genügt und nicht denen des Klimaschutzes. Notwendige Debatten über die Sinnhaftigkeit der alles durchdringenden Gewinnmaximierung werden damit verhindert. Am Ende stellt sich die Frage, ob die Fokussierung auf die Abwendung des Klimawandels wichtige Maßnahmen zum Schutz vor dessen Folgen unterbindet. Von Karsten Montag.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Die derzeit in den einflussreichen Medien vermehrt auftauchenden Meldungen zu Hitzewellen, Hitzetoten, Rekordtemperaturen, Dürren, Waldbränden, Überschwemmungen und weiteren Extremwetterereignissen lassen die Menschen eher ratlos zurück, als dass sie daraus irgendeine konkrete Handlungsempfehlung ableiten können. Soll man nun ein E-Auto kaufen, eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe installieren? Reicht das, um die zumindest messbaren Folgen des Klimawandels aufzuhalten? Unter der Annahme, dass die vom Weltklimarat dargelegten Gründe für den Klimawandel – Steigerung der globalen Oberflächentemperatur aufgrund erhöhten Treibhausgasausstoßes – zutreffen, wird in diesem Beitrag erörtert, ob sich unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen dieser Wandel überhaupt aufhalten oder zumindest abmildern lässt.

Laut Bundesumweltamt hat Deutschland 2024 seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 48 Prozent gemindert. Bis 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent, bis 2040 um 88 Prozent gesenkt werden. 2045 soll Deutschland netto treibhausgasneutral sein, und ab 2050 sollen „negative“ Emissionen erreicht werden. Die Europäische Kommission meldet analog, dass die Netto-Treibhausgasemissionen des Bündnisses 2023 im Vergleich zu 1990 um 37 Prozent zurückgegangen sind. Bis 2030 soll der Ausstoß um 55 Prozent gesenkt werden. Im Rahmen des „Green Deals“ soll die EU bis 2050 treibhausgasneutral werden. Europa soll dann der „erste klimaneutrale Kontinent“ sein.

Rekord-Temperaturanstiege trotz Senkung des Treibhausgasausstoßes in der EU

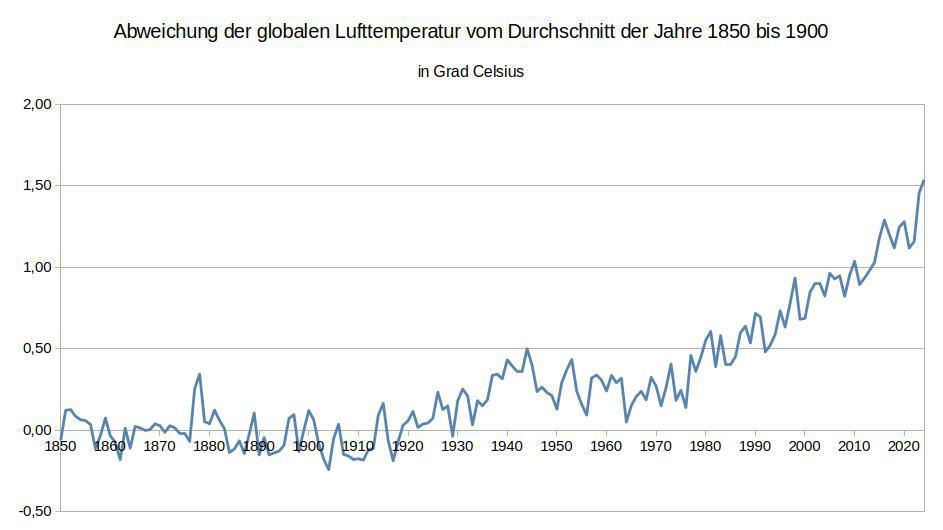

Trotz dieser „großen Erfolge“ in Europa war 2024 das Jahr mit der bisher höchsten Zunahme der globalen Lufttemperatur im Vergleich zum Referenzzeitraum 1850 bis 1900. Das Umweltbundesamt meldet 1,54 Grad Celsius. Andere Quellen kommen auf eine Zunahme zwischen 1,51 und 1,60 Grad Celsius.

Abbildung 1: Abweichung der globalen Lufttemperatur vom Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 in Grad Celsius, Datenquelle: Umweltbundesamt

Damit ist das auf der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris festgelegte Ziel, eine Erwärmung um 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau bis Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, bereits neun Jahre später überschritten worden.

Ab einer Erhöhung der Temperatur um über 1,5 Grad geht der Weltklimarat von dem Eintreten von Kipppunkten aus, welche die Erwärmung verstärken und den Klimawandel unumkehrbar machen könnten. Zu diesen Kipppunkten gehören das Schmelzen der Eisflächen in der Arktis und der Antarktis sowie das Auftauen der Permafrostböden. Ab einer Erhöhung der Temperatur um über 3,5 Grad könnten unter anderem der Golfstrom zum Erliegen kommen und die Regenwälder durch Anpassung an die Trockenheit ihre Funktion als Kohlenstoffsenken verlieren.

Weltweite Treibhausgasemissionen steigen weiter an

2018 ging der Weltklimarat noch davon aus, dass das 1,5 Grad-Ziel erreichbar sein könnte. Um dieses Ziel sicher einzuhalten, hätten die CO2-Emissionen jedoch sofort radikal gesenkt werden müssen – nämlich weltweit bis 2040 auf null. Die Realität sieht jedoch anders aus.

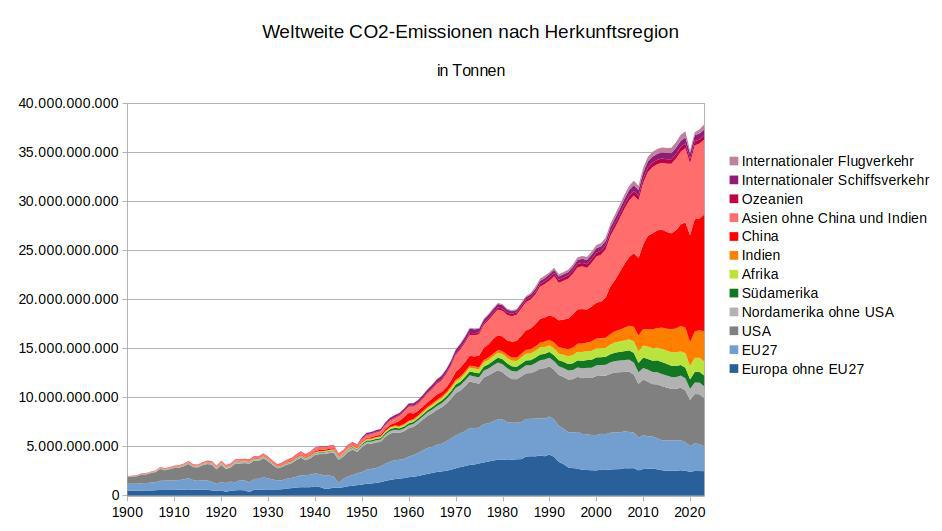

Abbildung 2: Weltweite CO2-Emissionen nach Herkunftsregion in Tonnen, Datenquelle: Our World in Data

Was in Europa und den USA an CO2-Emissionen eingespart wird, wird durch den vermehrten Ausstoß insbesondere in Asien wieder mehr als wettgemacht. 2024 war mit prognostizierten 41,6 Milliarden Tonnen (einschließlich einer veränderten Landnutzung) das Jahr mit dem bisher höchsten weltweiten CO2-Ausstoß.

Reduktion von Treibhausgasemissionen in Europa aufgrund Abschaltung von Kohlekraftwerken und Auslagerung energieintensiver Produktionen

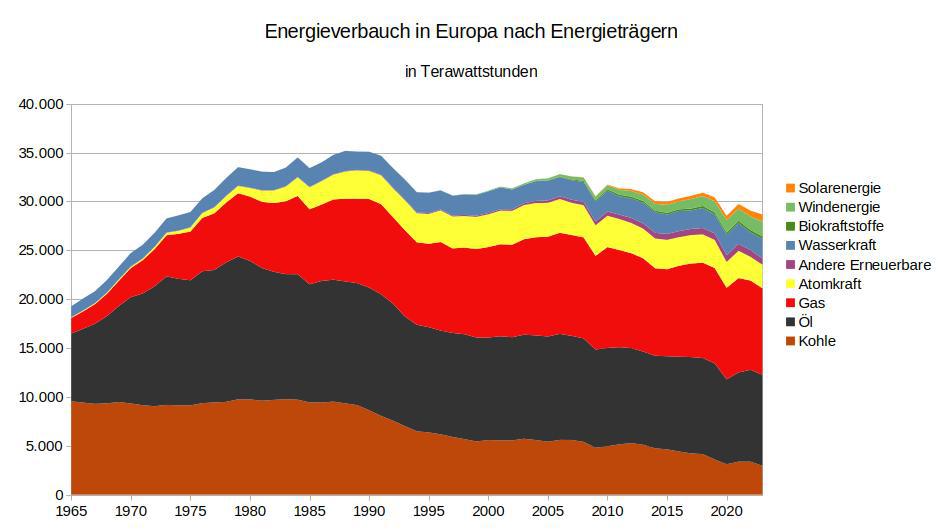

Eine kurzfristige radikale Senkung der weltweiten Treibhausgasemissionen ist aus mehreren Gründen äußerst unwahrscheinlich. Einerseits ist der deutliche Rückgang des CO2-Ausstoßes in Europa seit den 1990er-Jahren auf einen Verzicht auf Kohle bei der Stromerzeugung sowie auf eine Verlagerung von Produktionsketten in asiatische Länder zurückzuführen.

Abbildung 3: Energieverbrauch in Europa nach Energieträgern in Terawattstunden, Datenquelle: Our World in Data

Insbesondere die Verbrennung von Kohle sorgt für hohe CO2-Emissionen. Denn bei deren Verbrennung entsteht rund doppelt so viel Kohlendioxid, bezogen auf den Energiegehalt, wie bei der Verbrennung von Erdgas. Hinzu kommt, dass die in Deutschland noch betriebenen Braunkohlekraftwerke bei der Erzeugung von Strom einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad haben als Gaskraftwerke. Während bei modernen Gaskraftwerken bis zu 60 Prozent der eingesetzten Energie in elektrische Energie umgewandelt werden kann, sind es bei alten Braunkohlekraftwerken wie dem in Weisweiler bei Aachen lediglich 28 bis 36 Prozent. Ersetzt man also ein altes Braunkohlekraftwerk durch ein modernes Gaskraftwerk, kann man bei gleicher Energieerzeugung rund zwei Drittel der CO2-Emissionen einsparen.

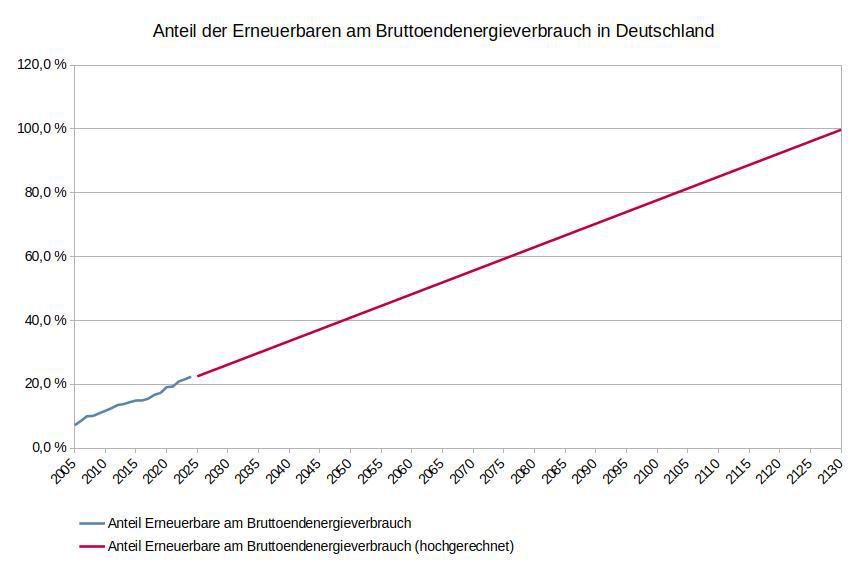

Die Abschaltung alter Braunkohlekraftwerke war ein kurzfristig und einfach erreichbares Ziel – mit einem großen Effekt bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Es ist jedoch äußerst fraglich, ob dieses Ziel auch beim Verkehr und beim Heizen in der angestrebten Zeit bis 2045 möglich ist. Denn die Energie, die Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen verbrauchen, muss erst einmal durch Erneuerbare bereitgestellt werden, damit sie treibhausgasneutral betrieben werden können. Doch selbst im „Vorreiterland“ Deutschland stammten 2024 nur 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs beziehungsweise 22,4 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien. 77,3 Prozent wurden mit fossilen Energieträgern erzeugt und 2,7 Prozent in Form von elektrischer Energie importiert. Man muss kein Mathematikgenie sein, um sich zu fragen, wie man knapp 80 Prozent der in Deutschland benötigten Energie innerhalb von 20 Jahren durch Erneuerbare bereitstellen will, wenn für die bisher erreichten 20 Prozent 35 Jahre ins Land gegangen sind.

100 Prozent erneuerbare Energie in Deutschland voraussichtlich erst in mehr als 100 Jahren

Nimmt man das annähernd lineare Wachstum des Anteils der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch in Deutschland der letzten 20 Jahre als Grundlage für eine Hochrechnung, dann ist ein hundertprozentiger Anteil erst in mehr als 100 Jahren möglich.

Abbildung 4: Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch in Deutschland, Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Es bedarf demnach eines extrem beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energieträger, Energiespeicher und Stromnetze, um die 100-Prozent-Marke deutlich früher zu erreichen. Doch selbst unter dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck war eine derartige Beschleunigung in Deutschland nicht zu erkennen. Der Bundesrechnungshof kritisierte 2024 unter anderem, dass die Ziele für den Ausbau der Windenergie an Land „absehbar nicht erreicht“ werden und der „zwingend notwendige Netzausbau“ dem Zeitplan um sieben Jahre und 6.000 Kilometer hinterherhinkt.

Mit einer aktuellen Großen Koalition, die Aufrüstung und Krieg in den Vordergrund ihrer Politik stellt, rücken die Ambitionen der deutschen Regierung voraussichtlich in noch weitere Ferne. Das hält die Bundesregierung und die ihr untergeordneten Behörden jedoch nicht davon ab, mit allen möglichen Rechentricks wie Emissionshandel, angenommen höheren zukünftigen Effizienzgraden beim Energieverbrauch, der Aufforstung von Wäldern und dem angekündigten Aufbau der Humusschicht das erwartete Ergebnis bei den Treibhausgasemissionen Deutschlands schönzurechnen.

Ist die bisherige Treibhausgasreduktion in der EU ein gigantisches Greenwashing?

Ein weiterer Grund, warum der Treibhausgasausstoß hierzulande sinkt, liegt – wie bereits erwähnt – in der Auslagerung energieintensiver Produktionen ins Ausland. Dass insbesondere asiatische Länder, die über hohe Kohlereserven verfügen und in denen die Produktion nun größtenteils stattfindet, ihren steigenden Energiebedarf zunächst hauptsächlich mit Kohlekraftwerken decken, ist nicht verwunderlich. Wo sollen sie schließlich die kurzfristig benötigte Energie sonst hernehmen?

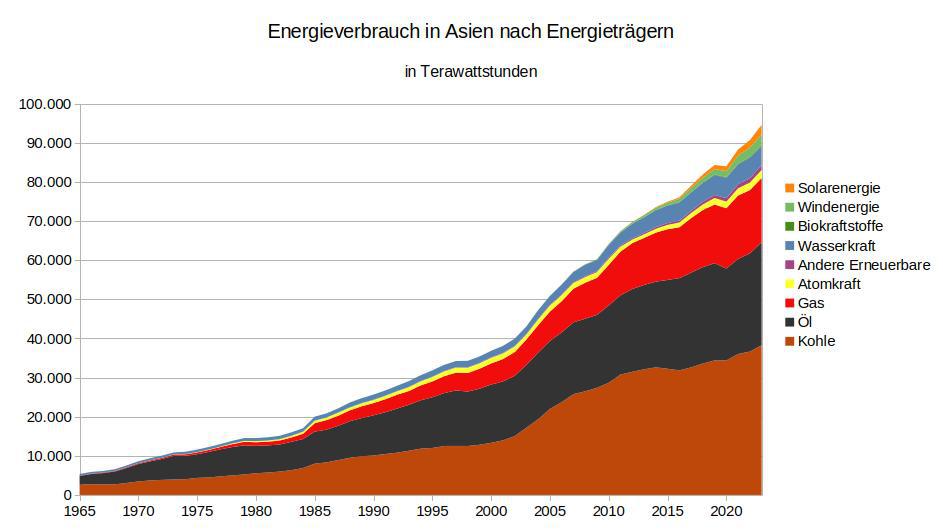

Abbildung 5: Energieverbrauch in Asien nach Energieträgern in Terawattstunden, Datenquelle: Our World in Data

Chinesische Wissenschaftler haben untersucht, wie multinationale Konzerne durch Handel und direkte Investitionen ihre CO2-Emissionen ins Ausland verlagern. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2016 dieser „Auslands-Fußabdruck“ 18,7 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes ausmachte. Der größte Urheber solcher ausgelagerten Emissionen sei 2016 die Europäische Union mit 2,2 Milliarden Tonnen CO2 gewesen, gefolgt von den USA mit 1,3 Milliarden und Hongkong mit 1,1 Milliarden Tonnen. Das heißt, statt der 2,9 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionen, die in Abbildung 2 für die EU für das Jahr 2016 angegeben sind, waren es – folgt man der chinesischen Studie – in Wirklichkeit 5,1 Milliarden Tonnen. Bei der auffälligen Senkung des Treibhausgasausstoßes in Europa und den USA könnte es sich daher um ein gigantisches „Greenwashing“ auf staatlicher und überstaatlicher Ebene handeln.

Die seit den Sanktionen gegen Russland und der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines deutlich höheren Energiekosten in der EU dürften die Auslagerung energieintensiver Produktionen noch beschleunigen. So verzeichnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer einen kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Industriebetriebe, die Produktionseinschränkungen oder eine Abwanderung ins Ausland erwägen. Waren es 2022 noch 21 Prozent der Betriebe, so sollen es 2024 37 Prozent gewesen sein. Überdurchschnittlich stark sei die Tendenz bei Industriebetrieben mit hohen Stromkosten (2022: 25 Prozent; 2023: 38 Prozent; 2024: 45 Prozent) sowie bei Industriebetrieben mit 500 oder mehr Beschäftigten. Bei Letzteren habe sich der Anteil der Betriebe mit Produktionseinschränkungen und Abwanderungsplänen von 37 Prozent im Jahr 2022 und 43 Prozent 2023 auf 51 Prozent im Jahr 2024 erhöht.

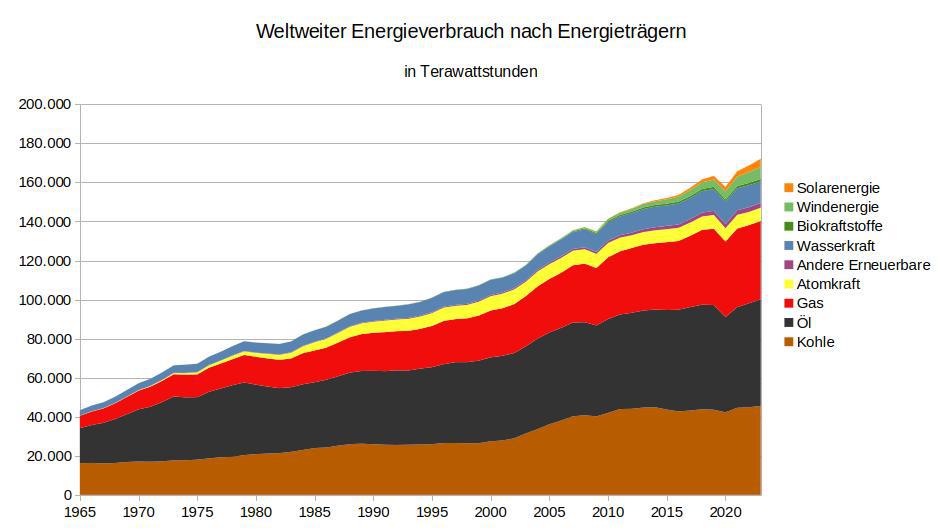

Am Ende ist es für den wachsenden Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre jedoch gleichgültig, woher die Emissionen kommen. Denn der weltweite Verbrauch fossiler Energieträger steigt weiterhin ungebremst an. Noch nie wurden so viel Kohle, Öl und Gas auf der Welt verbrannt wie Anfang der 2020er-Jahre.

Abbildung 6: Weltweiter Energieverbrauch nach Energieträgern in Terawattstunden, Datenquelle: Our World in Data

Rapides Bevölkerungswachstum in Asien und Afrika weiterer Grund für zukünftige Emissionssteigerungen

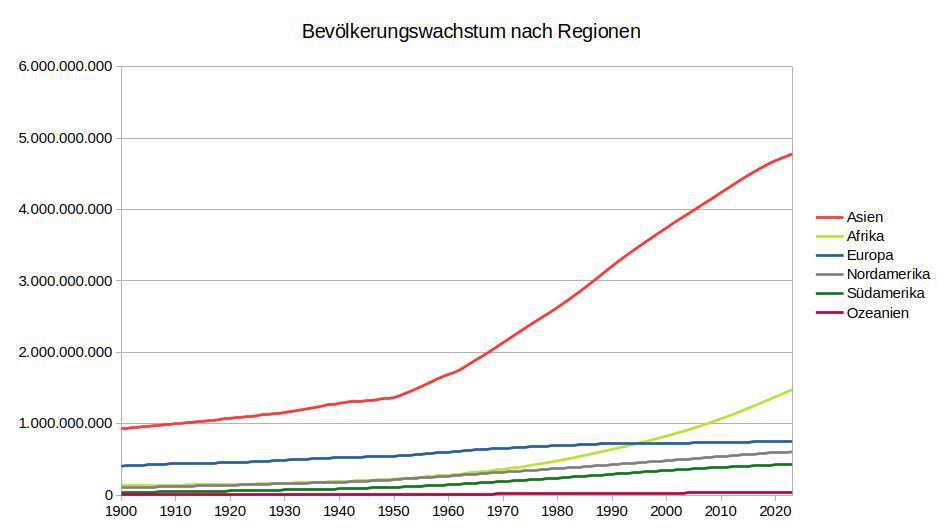

Die weiterhin rapide anwachsende Bevölkerung in Asien – der Region, in welcher aktuell die höchste Steigerung des CO2-Ausstoßes zu verzeichnen ist – ist andererseits ein weiterer Grund dafür, dass in Zukunft kaum eine Besserung zu erwarten ist.

Abbildung 7: Weltweiter Energieverbrauch nach Energieträgern in Terawattstunden, Datenquelle: Our World in Data

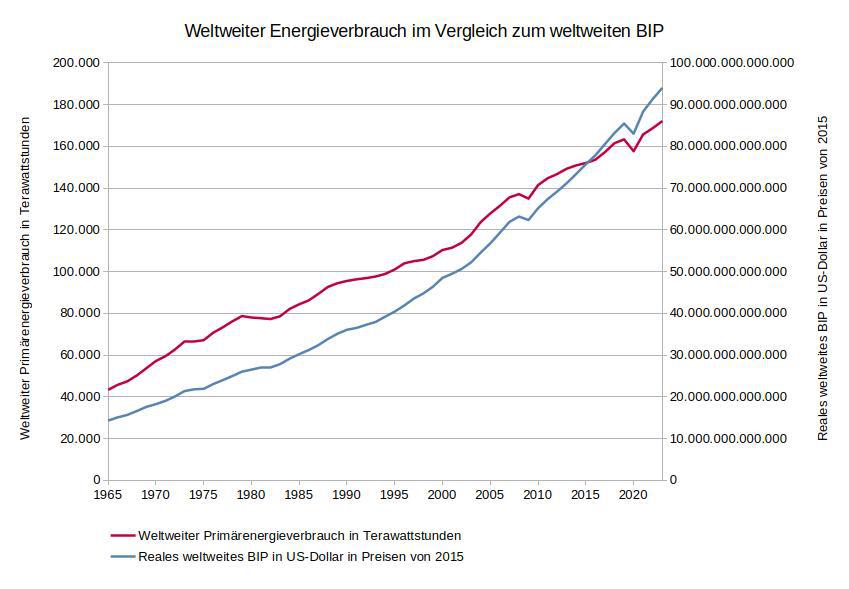

Denn es lässt sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch erkennen – auch wenn seit der Finanzkrise offenbar die Weltwirtschaft stärker wächst als der Energieverbrauch.

Abbildung 8: Weltweiter Energieverbrauch im Vergleich zum weltweiten BIP, Datenquellen: Our World in Data, Weltbank

Geht man davon aus, dass das realwirtschaftliche Wachstum in den asiatischen Ländern noch lange nicht seinen Zenit erreicht hat und der einhergehende gesteigerte Energiebedarf weiterhin vornehmlich mit fossilen Energieträgern befriedigt wird, dann ist auf absehbare Zeit keine signifikante Senkung der weltweiten Treibhausgasemissionen in Sicht. Und selbst wenn die Wohlstandserwartungen in den asiatischen Ländern einmal gesättigt sein sollten, dann warten bereits die afrikanischen Länder mit ihrem hohen Bevölkerungswachstum darauf, eine ähnliche Entwicklung zu durchlaufen.

Aktueller Trend: Temperaturanstieg um 3,5 Grad bis 2100

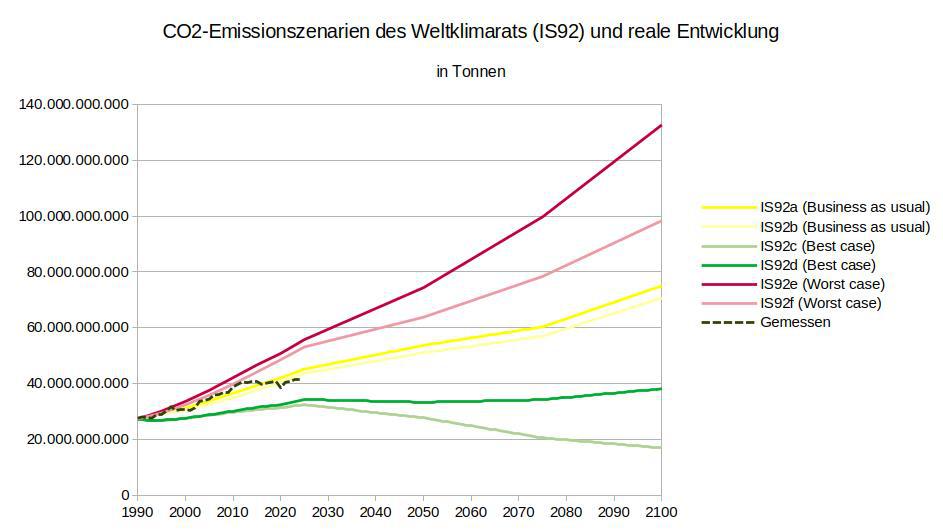

Vergleicht man schlussendlich den gemessenen CO2-Ausstoß mit den Szenarien des Weltklimarats von 1992, wird deutlich, dass sich die tatsächlichen Werte entlang der „Worst Case“- beziehungsweise „Business as usual“-Szenarien entwickeln.

Abbildung 9: CO2-Emissionsszenarien des Weltklimarats (IS92) und reale Entwicklung in Tonnen, Datenquellen: Weltklimarat, Our World in Data

Die „Business as usual“-Szenarien gehen davon aus, dass es keine wesentlichen Änderungen in der Politik oder im Verhalten in Bezug auf Emissionen gibt. Die „Best Case“-Szenarien stellen Pfade mit erheblichen Emissionsreduzierungen dar, während die „Worst Case“-Szenarien Pfade mit weiterhin hohen Emissionen widerspiegeln. Sollte am Ende der derzeitigen Entwicklung im Jahr 2100 ein jährlicher CO2-Ausstoß von 80 Milliarden Tonnen stehen, muss mit einer Temperaturerhöhung von 3,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter sowie dem Eintreten von verstärkenden Kipppunkten gerechnet werden.

Auch wenn der Weltklimarat in seinen Berichten immer neue Szenarien entwickelt, die das Maximum des Treibhausgasausstoßes jeweils einige Jahre nach dem Veröffentlichungsdatum in die Zukunft verschieben, kommt die Organisation stets zu dem Schluss, dass der Klimawandel mit der Energiewende noch abwendbar oder zumindest abzumildern ist. Dieses Narrativ hält sich folglich auch hartnäckig in der Berichterstattung der einflussreichen Medien, obwohl alle realen Messungen darauf hindeuten, dass es nicht eintreten wird.

Wirtschaftswachstum und Wohlstand sind mit Klimazielen nicht vereinbar

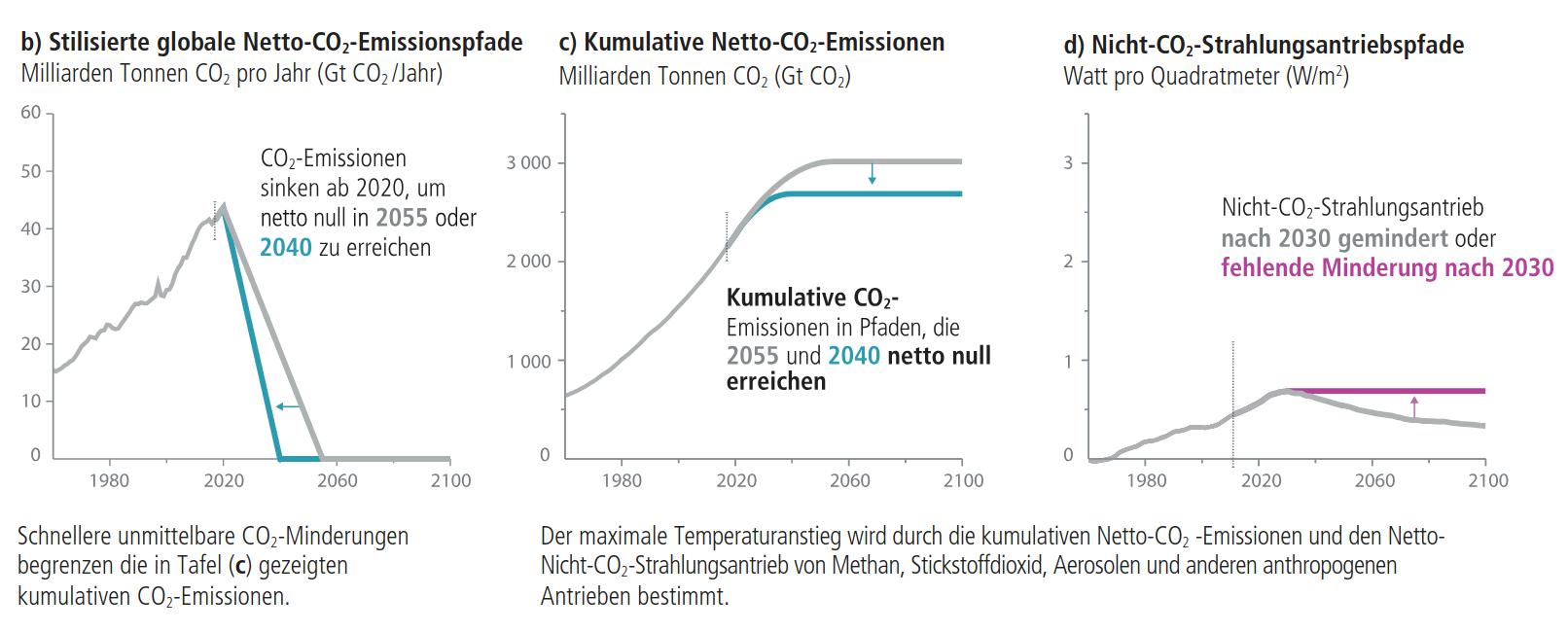

Wenn man den Sonderbericht „1,5 °C Globale Erwärmung“ des Weltklimarats von 2018 genau liest, findet sich darin aus Sicht des Autors die einzige ehrliche, nachvollziehbare sowie aussagekräftigste Grafik, welche die Organisation bisher veröffentlicht hat.

Abbildung 10: Begrenzung der CO2-Emissionen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels, Quelle: Weltklimarat

In Abbildung 10 b) ist zu erkennen, dass der weltweite CO2-Ausstoß innerhalb weniger Jahre radikal auf null reduziert werden müsste, um eine Temperaturerhöhung um über 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu vermeiden. Angesichts der bisher in diesem Beitrag dargestellten Zusammenhänge wird daraus deutlich, dass die Energiewende den Klimawandel nicht aufhalten kann, sondern nur ein kurzfristiger Verzicht auf sämtliche fossilen Energieträger. Alle Menschen auf der Welt müssten ab sofort auf fast alle Errungenschaften des Wohlstands verzichten – insbesondere in den reichen Ländern und dort vornehmlich die wohlhabenden Menschen.

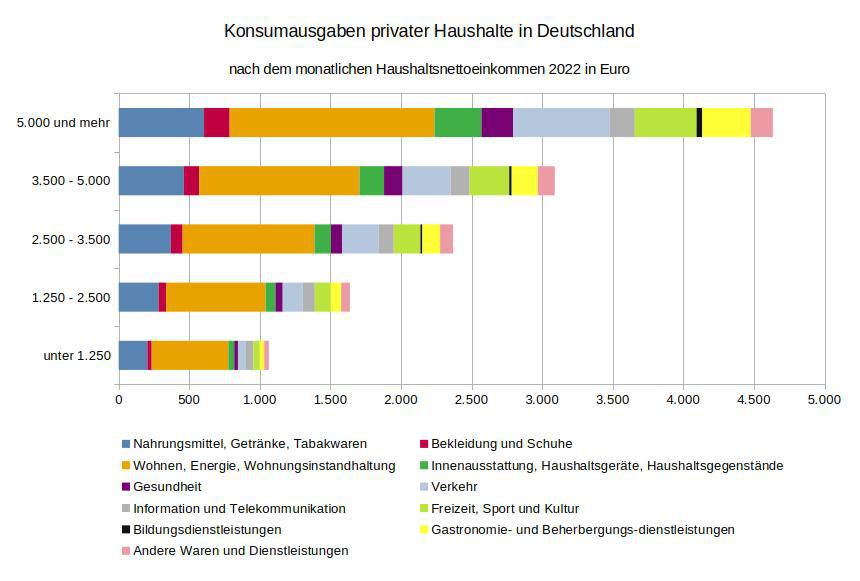

Die nachfolgende Auswertung der Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland verdeutlicht, wie ineffektiv im Grunde viele private „Klimaschutzambitionen“ sind – insbesondere, wenn sie von Menschen mit hohen Einkommen getätigt werden.

Abbildung 11: Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland nach dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 2022 in Euro, Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Je höher das Einkommen, desto höher sind die Konsumausgaben und damit der Energieverbrauch. Wer glaubt, mit einem nagelneuen Elektroauto, einer Wärmepumpe für sein 200-Quadratmeter-Einfamilienhaus und dem Zahlen eines Aufpreises zur „CO2-Kompensation“ bei Reisetickets zur Abwendung oder Abmilderung des Klimawandels beizutragen, irrt gewaltig. Die wahren Klimaschützer sind diejenigen, die erst gar nicht die Mittel haben, viel Energie zu verbrauchen, weil sie auf engem Wohnraum leben und dadurch weniger Heizenergie benötigen, möglicherweise noch nicht einmal ein Auto besitzen und sich keine teuren Industrieprodukte und Fernreisen leisten können. Denn Heizen, Verkehr und Industrie sind nun einmal die größten Energieverbraucher.

Im Grunde müssten – nimmt man die Erkenntnisse des Weltklimarats ernst – alle Deutschen mit den aktuell vorhandenen rund 20 Prozent erneuerbaren Energien auskommen, um den Klimawandel abzuwenden. Das hieße aber auch, auf einen Großteil des Wohlstands und der Wirtschaftskraft zu verzichten – und darauf zu hoffen, dass alle anderen Länder auf der Welt gleichziehen – auch diejenigen, mit denen man sich möglicherweise derzeit in einem Stellvertreter- und Abnutzungskrieg befindet. Da diese Vorstellungen in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung vollkommen abwegig sind, ist es an der Zeit, das Narrativ der Abwendbarkeit oder Abmilderung des Klimawandels mithilfe der Energiewende endlich über Bord zu werfen und sich zu fragen, wem diese Darstellung überhaupt nützt.

Die Energiewende folgt den Vorgaben des Kapitalismus und nicht des Klimaschutzes

Das Narrativ ist vor allen Dingen für diejenigen vorteilhaft, die netto vom Prinzip des Kapitalismus am meisten profitieren. Denn die hohen Kosten der Energiewende, die den Bürgern im Namen der Klimarettung aufgebürdet werden, sind die hohen Gewinne der Konzerne, die vermeintliche Lösungen wie Ökostrom, Elektroautos oder Wärmepumpen anbieten. Die Transferzahlungen sind gewaltig. Bis 2045 könnten sich die Gesamtkosten der Energiewende allein in Deutschland auf 3,44 Billionen Euro summieren. Je schlimmer die Gefahr des Klimawandels dargestellt wird, desto höher ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, die teuren Produkte zu kaufen oder die hohen Energiekosten mitzutragen.

Die Energiewende verspricht entgegen allen realen Messungen, dass die Klimaschutzziele trotz weiterhin hohen Energieverbrauchs und anhaltenden Wirtschaftswachstums erreichbar sein könnten. Eine wachsende Wirtschaft bedeutet – glaubt man den Verheißungen der „Trickle-down-Ökonomie“, dass auch die untersten Einkommensschichten davon profitieren sollen. Damit behindert die Energiewende eine grundlegende Debatte um die gerechte Verteilung von Gewinnen und um die Frage nach der Sinnhaftigkeit, alle rationalen Entscheidungen primär der Gewinnmaximierung zu unterwerfen.

Das Narrativ der Rettung des Klimas mithilfe der Energiewende ermöglicht es zudem der Politik, hohe Abgaben und Steuern auf fossile Energien zu erheben, die sie dann für anderweitige Ziele – beispielsweise Rüstung und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete – einsetzen kann. Politisches Missmanagement wie die Sanktionen gegen Russland, die zu einer erheblichen Verteuerung der Energie in Europa geführt haben, kann damit ideologisch abgefedert werden. Denn bei russischem Erdgas und Erdöl handelt es sich ja schließlich um Energieträger, auf die man in Zukunft sowieso verzichten will. Schlussendlich werden damit auch ernsthafte Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass auf einem räumlich begrenzten Planeten die Ressourcen begrenzt sind sowie maßvoll und gerecht eingesetzt werden müssen, weiter in die Zukunft verschoben.

Heimisch produzierte erneuerbare Energie lässt auf weniger Kriege um Ressourcen hoffen

Dabei geht die Menschheit mit der Energiewende, was den letzten Aspekt betrifft, im Prinzip einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Denn begrenzte Energieträger wie Kohle, Öl und Gas – über Jahrmillionen in chemische Energie umgewandelte Sonnenenergie – direkt durch die Sonnenenergie in Form von Photovoltaik und Windenergie zu ersetzen, löst einen immer dringlicher werdenden Ressourcenengpass. Wenn ein Industrieland wie Deutschland, fünftgrößter Rüstungsproduzent der Welt, sich mithilfe von heimisch erzeugter erneuerbarer Energie von Öl- und Gasimporten, die 60 Prozent seines Energieverbrauchs ausmachen, unabhängig machen will, nährt dies zumindest die Hoffnung auf eine zukünftig friedlichere Welt. Denn nimmt man die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, die er auf dem Rückflug von einem Besuch deutscher Truppen in Afghanistan 2010 geäußert hat, ernst, dann ist Deutschland aufgrund seiner Außenhandelsabhängigkeit in internationale Kriege verwickelt.

Allerdings darf man nicht vergessen, dass die für die Energiewende benötigten Ressourcen wiederum zu einer neuen Abhängigkeit führen und weitere Konflikte auslösen können. Denn die Turbinen der Windkraftwerke sowie die Motoren der Elektromobile benötigen Permanentmagnete, die aus seltenen Erden hergestellt werden. Und die Batterien, die in den Elektrofahrzeugen eingesetzt und die als Speicher erneuerbarer Energie genutzt werden, benötigen Lithium. Über beide Ressourcen verfügt Deutschland nicht in ausreichendem Maße. Ein Beispiel für den ersten vermeintlichen Krieg um diese Ressourcen ist der Konflikt in der Ukraine. Dort haben die russischen Streitkräfte kürzlich eines der größten Lithiumfelder in Europa eingenommen.

Marktregulation und politisches Missmanagement verteuern prinzipiell günstige erneuerbare Energie

Ein weiterer zukunftsweisender Aspekt der Energiewende ist die Tatsache, dass erneuerbare Energien auf Dauer deutlich billiger sind als fossile. Schon jetzt sind Wind und Sonne bei der Erzeugung elektrischer Energie vielfach günstiger. Allerdings sind marktregulatorische Maßnahmen wie das Merit-Order-Prinzip, hohe Abgaben auf fossile Energieträger sowie hohe Beschaffungskosten für Erdgas dafür verantwortlich, dass der Strompreis weiter steigt. Insbesondere die Abkehr von billigem russischen Gas war in der jüngsten Vergangenheit der größte Preistreiber. Erdgas ist jedoch eines der zentralen Schlüsselelemente der Energiewende.

Denn Wind und Sonne sind nicht immer verfügbar, sodass kurzfristig hochfahrbare Kraftwerke notwendig sind, um den jeweiligen Energiebedarf zu decken. Hierfür eignen sich beispielsweise Pumpspeicherwerke, jedoch hauptsächlich Gaskraftwerke. Solange mit den Erneuerbaren nicht mehr elektrische Energie erzeugt als im Stromnetz benötigt wird, macht eine verlustbehaftete Umwandlung, beispielsweise mittels Elektrolyse in Wasserstoff sowie in andere chemische Energieträger, keinen Sinn. Der Anteil der Erneuerbaren an der Bruttostromerzeugung ist von 6,3 Prozent im Jahr 2000 jedoch lediglich auf 54,4 Prozent im Jahr 2024 angestiegen. Daher ist die Energiewende für die nächsten Jahrzehnte noch auf Erdgas angewiesen.

Dass ausgerechnet eine Regierungskoalition mit Beteiligung der Grünen den Erfolg der Energiewende mit einem Boykott russischen Gases gefährdet, dürfte ein ähnlicher Treppenwitz der Geschichte sein wie die Befürwortung von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel durch diese ehemalige Friedenspartei. Statt zu erhofften Preissenkungen bei den Energiekosten führt die Energiewende nun aufgrund politischer Fehlentscheidungen zu höheren Kosten für Endverbraucher und Unternehmen, die ihre Produktionsstandorte folglich vermehrt in Länder mit geringeren Energiekosten verlegen. Dass die deutsche Wirtschaft seit Beginn der Russlandsanktionen stagniert und sogar schrumpft, ist die Folge der Fehlentscheidungen und führt unweigerlich zu einem Wohlstandsverlust.

Verhindert der Fokus auf die Abwendung des Klimawandels dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz vor dessen Folgen?

Hat man sich einmal gedanklich damit abgefunden, dass der Klimawandel mit der Energiewende weder aufzuhalten noch signifikant abzumildern ist, und hat man sich von der in der Politik und in den einflussreichen Medien verbreiteten Klimapanik befreit, kommt eine ganz andere, viel konkretere Frage in den Sinn: Wie geht man mit den Folgen des Klimawandels um? Müsste man nicht bei zu erwartenden immer längeren Hitzewellen im Sommer Alte und Kranke mit Klimaanlagen schützen? Müsste man sich nicht auf weitere Extremwetterereignisse vorbereiten, indem man Überflutungszonen, Deiche und Frühwarnsysteme ausbaut? Müsste man Siedlungen in den Bergen nicht gegen vermehrte Erdrutsche schützen? Müsste man im Osten Deutschlands nicht für ein groß angelegtes Bewässerungssystem sorgen, um Ernteausfälle aufgrund von Dürren im Sommer zu vermeiden? Sind die Opfer von Extremwetterereignissen am Ende auf eine fehlgeleitete Politik zurückzuführen, die Billionen für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ausgibt, aber nur wenig gegen die Folgen des Klimawandels unternimmt? Diese Fragen sollen in einem weiteren Beitrag näher erörtert werden.

Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.

Titelbild: Gorodenkoff / Shutterstock