Am Tag der Deutschen Einheit haben sich auf dem Berliner Bebelplatz rund 20.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet versammelt, um ein Signal gegen Hochrüstung und Kriegspolitik zu setzen. Was diese Demonstration besonders auszeichnete, war das tiefe persönliche Engagement der Teilnehmer. Mehrere Demonstranten, mit denen Tilo Gräser und Éva Péli sprachen, hatten weite Reisen auf sich genommen – aus dem Münsterland, Gießen, Hamburg oder Minden. Sie kamen nach Berlin, um ihre Stimme zu erheben, und erzählten ihre persönlichen Beweggründe. Ein Bericht von Éva Péli.

„Sehr breit, sehr kraftvoll“ – so beschrieb der 71-jährige Bernd Mehrhoff aus dem nordrhein-westfälischen Minden seinen Eindruck von der Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin. Es habe ein paar Redebeiträge gegeben, wo er gedacht habe, „da bin ich nicht ganz mit einverstanden“. Aber das gehöre auch dazu, andere Sichten auszuhalten, so der pensionierte Sozialpädagoge und aktives Ehrenamtsmitglied bei ver.di.

Für ihn war die Teilnahme eine Reaktion auf die beängstigende Politik: Die aktuelle Situation zwinge ihn auf die Straße, da man es „zu Hause gar nicht aushält“. Seine Hoffnung ruhte vor allem auf der nächsten Generation; er freute sich „riesig über den Jugendblock, der da hinter uns marschierte: weil das eine Perspektive für mich hat“.

Die Kundgebung, zu der die Initiative „Nie wieder Krieg – die Waffen nieder!“ gemeinsam mit weiteren Friedensorganisationen aufgerufen hatte, forderte auf den beiden Demonstrationen am Freitag in Berlin und Stuttgart die sofortige Beendigung aller Kriege, insbesondere in der Ukraine sowie im Mittleren Osten. Ein entschiedenes Nein gab es auch zu Mittelstreckenwaffen und der ständigen „Bedrohungslüge“.

Die Menschen auf dem Berliner Bebelplatz am 3. Oktober lieferten den Beweis: Es lohnt sich, die Stimme zu erheben. Sie setzten ein deutliches Zeichen gegen die Resignation und für den Wunsch nach Diplomatie statt Aufrüstung.

Als Vorsitzender des Regionalvorstandes Minden-Lübbecke der Gewerkschaft ver.di kritisierte Mehrhoff jedoch insbesondere den Publizisten und Friedensaktivisten Jürgen Grässlin, der „die ganzen Weltpolitiker in einen Topf gepackt“ habe, weil er China eine andere Außenpolitik als die anderen genannten Staaten zusprach. Er akzeptierte aber, dass unterschiedliche Meinungen Teil einer breit aufgestellten Demonstration sind („Das soll auch so sein.“). Dennoch äußerte der 71-Jährige den Wunsch nach einer breiteren institutionellen Unterstützung:

„Ich hätte es gerne gehabt, wenn meine Gewerkschaft auch dazu aufgerufen hätte.“

Frust über die geringe Beteiligung und interne Spaltung

Andere Demonstranten, die ebenfalls die Mühen der Anreise auf sich genommen hatten, beklagten jedoch die relativ geringe Teilnehmerzahl. Der ehemalige Zahnarzt Uli Bolz (Jahrgang 1946) aus Gießen, der sich zufällig mit seinem früheren Patienten Hans-Oldo Röster auf dem Bebelplatz traf, stellte ernüchtert fest, dass die Friedensbewegung aktuell „nicht stark genug“ sei, um ein Gegengewicht zur Aufrüstungspolitik zu bilden. Röster wiederum sah eine „nicht nachvollziehbare Verzettelung“ in der Abfolge der Friedensproteste. Er äußerte Zweifel an der schnellen Wirkung des Protests und zitierte das berühmte Motto: „Die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden.“ Er schlussfolgerte, dass Veränderungen erfahrungsgemäß lange dauern, denn „die Leute lernen nichts aus der Geschichte“.

Trotz dieser Enttäuschung blieb die Entschlossenheit beider ungebrochen, für ihre Überzeugung auf die Straße zu gehen. Sie sandten damit wie die anderen etwa 20.000 Demonstranten ein deutliches Signal – auch wenn sie wussten, dass der Weg zum Frieden ein langer ist.

Ver.di-Mitglied Mehrhoff präsentierte sich demonstrativ mit seiner Gewerkschaft: Er trug neben der Weste eine Mütze und die Fahne seiner ver.di, um klarzustellen, „dass ver.di eben noch hier ist“.

Er bedauerte zwar die offizielle Zurückhaltung seiner Gewerkschaftsführung, erklärte dies aber mit der tiefen internen Spaltung der Organisation. „Das ist nicht nur die Führung, die gesamte Gewerkschaft ist voll gespalten“, stellte er betrübt fest. Er berichtete von den Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, und nannte als Beispiel die internen Konflikte in seinem eigenen Regionalvorstand. Dort habe es zwei Jahre gedauert, überhaupt über das Thema Krieg sprechen zu können. Der letztlich gefundene, kleinste gemeinsame Nenner lautete schlicht, „dass kein Land ein anderes Land angreifen darf“.

Trotz der Zurückhaltung der Ver.di-Spitze zeigte sich das Engagement der Basisstrukturen eindrücklich: Der Bus, mit dem Mehrhoff und andere aus Ostwestfalen anreisten, wurde durch die Friedensinitiative im Ver.di-Bezirk Ostwestfalen-Lippe initiiert und vom Bezirksvorstand mitfinanziert. Zu seinem Nachnamen, der wörtlich „Mehr Hoffnung“ bedeutet, erklärte er augenzwinkernd: „Ganz viel Hoffnung“.

Weite Wege für den Frieden: Von Hamburg bis zum Münsterland

Sabine Schwarz war aus Hamburg nach Berlin gereist. Die Friedensaktivistin hat ihre Proteste gegen Aufrüstung und die zunehmende „Kriegstüchtigkeit“ direkt aus der Stadt an der Elbe in die Hauptstadt getragen. Ihr Weg nach Berlin war eine direkte Reaktion auf das kürzliche NATO-Manöver „Red Storm Bravo“ im Hamburger Hafen. Schwarz beklagte die geringe zivile Gegenwehr in Hamburg und betonte, „es müssen viel, viel mehr sein“.

Besonders scharf verurteilte sie die Einbeziehung ziviler Einrichtungen wie Krankenhäuser in die Militärübungen. Sie sieht darin eine „perfide und geschönte Politik“: „Sie erzählen dir, dass sie investieren in Brücken und in Straßen und dabei machen sie das einfach, um noch mehr Infrastruktur für Militär zu haben.“ Ebenso prangerte sie den Verkauf von Werften an Rüstungskonzerne an. Der Stolz Hamburgs, mit Rheinmetall nun „gutes Geld verdienen“ zu können, verschweige die eigentliche Konsequenz, dass man „mit diesem Geld und mit dieser sogenannten Kriegstüchtigkeit morden will“. Für Sabine Schwarz ist die Sache klar: „Jeder Krieg ist Mord und jeder Krieg ist zu verurteilen.“

Ihr Engagement zieht die Hamburgerin auch aus ihren persönlichen Wurzeln. Sie erklärte, dass ihre Haltung maßgeblich von ihrer Herkunft aus der DDR geprägt sei: „Ich stamme aus der DDR und ich muss ganz ehrlich sagen, 1989 hat man dann gedacht, okay, gucken wir mal, was kommt. Aber jetzt stellt man fest, es ist nicht besser geworden.“ In der DDR hätte man das Thema Krieg zwar im Kopf gehabt, es sei aber immer mit einer klaren Ablehnung verbunden gewesen: „Die DDR selber war immer friedlich und so ist man aufgewachsen.“ Diese Prägung macht die heutige Politik für sie umso erschreckender. Sie kritisierte die bundesdeutsche Politik dafür, so locker und leichtfertig mit dem Thema Krieg umzugehen.

Sabine Schwarz, die in Netzwerken wie dem „Friedensratsschlag“ aktiv ist, kam nach Berlin in der Hoffnung, dass „die Herrschenden uns sehen“ und erkennen, dass die aktuelle Politik „absolut nicht die ist, die die deutsche Bevölkerung möchte“. Trotz negativer Reaktionen in Hamburg gab sie sich kämpferisch: „Darum sind wir hier, weil wir einfach hoffen, dass auch Menschen mit aufwachen und sich uns anschließen, ein bisschen was verändern.“ Besonders stolz ist sie auf die Unterstützung in der eigenen Familie: Ihre Tochter und ihre Enkelin begleiteten sie freiwillig, was zeige, dass „sehr viele junge Leute sich für Frieden und für eine menschliche Gesellschaft engagieren“.

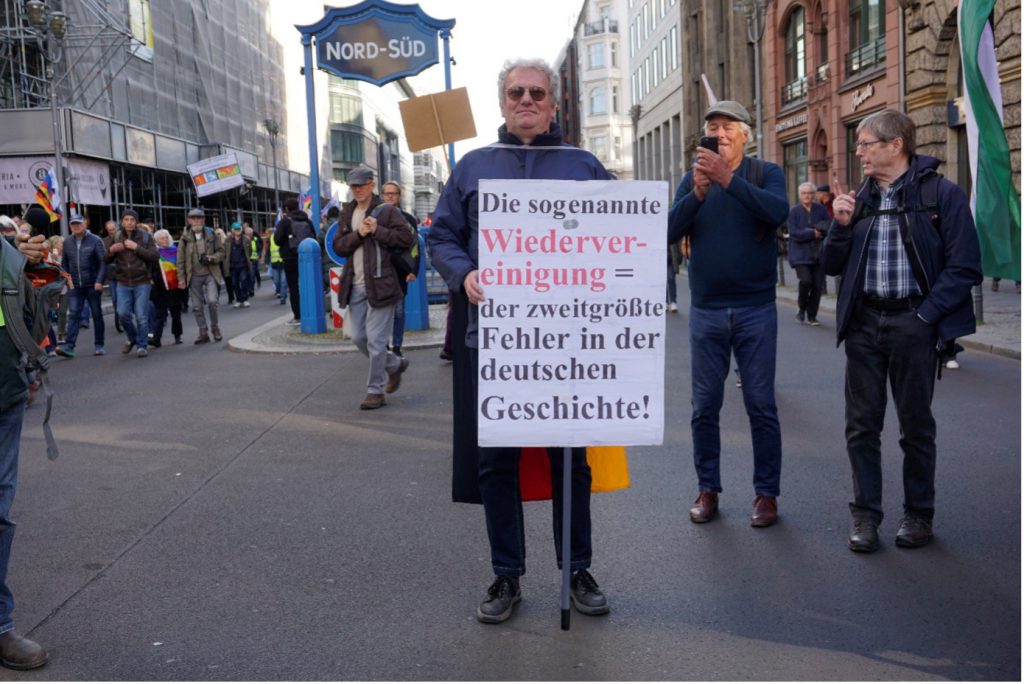

Die DDR-Fahne als Mahnung vor „gefährlichem Wahnsinn“

Auf der Berliner Friedensdemonstration sorgte Ortnit Wetterau aus Halle (Saale) für Aufsehen, indem er neben seiner Friedensbotschaft offen eine DDR-Fahne trug. Der Physiker, der sein Studium 1985 in dem Land begann, das vor 35 Jahren verschwand, sieht dieses Symbol nicht als Nostalgie, sondern als scharfe Kritik an der heutigen Politik, die er als „gefährlichen Wahnsinn“ brandmarkt. Für ihn sind Marktwirtschaft und Kapitalismus „sowas von durchgefallen“.

Am stärksten kritisierte Wetterau das gesunkene Bildungsniveau in der Bundesrepublik. Er sieht darin den Hauptgrund, warum die Bevölkerung eine kriegs- und aufrüstungsorientierte Politik „mindestens stillschweigend“ hinnimmt. Er zog einen direkten Vergleich zu seiner Jugend, in der er als „Arbeiterkind“ an einer der „besten Hochschulen“ studieren durfte. Der Sachsen-Anhalter ist überzeugt, dass die heutige Politik eine solche Aufrüstung „nur dummen Leuten“ verkaufen könne und das Bildungsniveau deshalb „absichtlich immer weiter runtergefahren wird“.

Für Wetterau stand die DDR im Gegensatz zur aktuellen „Kriegspolitik“ für eine konsequente Friedensposition. „Die DDR stand für mehr als 40 Jahre auf Frieden.“ Im krassen Gegensatz dazu „zündeln“ die heutigen Politiker und „nehmen tatsächlich den dritten Weltkrieg in Kauf“. Er untermauerte seine Kritik mit der militärischen Einschätzung, dass die Russen den „sogenannten Game-Changern und Wunderwaffen des Westens“ nicht unterlegen seien, und zitierte Experten, die Russland in der Raketentechnik einen Vorsprung zuschreiben.

Der stumme Protest: „Das darf nie wieder passieren“

Aus dem Münsterland reiste Christa Teltenkötter, eine pensionierte Kirchenmusikerin, nach Berlin, um ein unmissverständliches Zeichen gegen die Kriegstreiberei zu setzen. Für die 61-Jährige gibt es nur eine Option: Diplomatie statt Aufrüstung. Ihre Forderung war ebenso deutlich wie eindringlich: „Keine Schulden für Waffen.“ Sie, die bereits aktiv in der Friedensbewegung ist, hielt es für „ganz wichtig,“ auf die Straße zu gehen, um mit ihrer Anwesenheit zu bekräftigen: „Nicht in meinem Namen.“

Das wohl bewegendste Element ihres persönlichen Protestes war ein Foto, das sie als Plakat mit sich trug. Es zeigte ihre 93-jährige Mutter Gerda, die selbst nicht an der Demonstration teilnehmen konnte, aber gern dabeigewesen wäre. Das Bild stand stellvertretend für eine ganze Generation von Kriegszeitzeugen. Ihre Mutter habe als Kind den vollen Schrecken des Krieges miterlebt und auch knapp überlebt: „Das darf nie wieder passieren.“

Angesprochen auf ihre frühere berufliche Tätigkeit ging Teltenkötter auch auf die Rolle der Kirchen in der Debatte um Krieg und Frieden ein. Sie bezeichnete diese als „diskussionswürdig“, betonte aber, dass es an der Basis „sehr viele kritische Priester und hauptamtliche Kirchenmitarbeiter gäbe,“ die sich gegen Aufrüstung und für den Frieden aussprechen – auch wenn sie dies „nicht immer ganz so laut“ tun.

Jeffrey Sachs über die „Kriegstreiber“ und ihre Lügen

Die Video-Botschaft des international anerkannten Ökonomen Jeffrey Sachs an die etwa 20.000 Demonstranten war eindeutig:

„Wir müssen die Stimme des Volkes in unserer Politik zurückgewinnen … Wir werden von Kriegstreibern geführt, aber unsere Nationen bestehen aus Menschen, die Frieden wollen.“

Er stellte die Frage: „Was sollen wir mit unseren Regierungen tun? Sie belügen uns. Sie bringen uns dem Atomkrieg näher. Sie betrügen. Sie treffen Vereinbarungen, die sie nicht einhalten … Sie behaupten, Russland wolle niemals Diplomatie.“ Sachs forderte die deutsche Regierung und die USA zur sofortigen Friedensdiplomatie auf.

Mit Blick auf die aktuelle deutsche Führungsriege kritisierte er namentlich Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul wegen einer eklatanten mangelnden Gesprächsbereitschaft. Er sagte, beide hätten keinerlei diplomatischen Kontakt mit der russischen Führung, insbesondere mit Außenminister Sergej Lawrow, aufgenommen. Sachs bezeichnete die offizielle Haltung der deutschen Regierung, man könne nicht mit den Russen verhandeln, als „sehr witzig“ und belegte das Gegenteil mit einer langen Liste an westlichen Vertragsbrüchen.

Chronologie der Vertragsbrüche: USA und Deutschland im Fokus

Die zentrale Säule von Sachs’ Kritik ist der Vorwurf, die USA und ihre Verbündeten, insbesondere Deutschland, hätten wiederholt zentrale internationale Abkommen gebrochen, die eine Eskalation des Konflikts hätten verhindern können:

ABM-Vertrag (1972): Sachs stellte fest, dass die Vereinigten Staaten den Anti-Ballistic Missile Treaty gebrochen hätten, nicht die Sowjetunion oder Russland.

NATO-Osterweiterung (1990): Er bezog sich auf eine angeblich „klare und eindeutige Zusage an Michail Gorbatschow“, dass die NATO sich nicht „um einen einzigen Zentimeter nach Osten ausdehnen würde“. Sachs erklärte: „Das waren Deutschland und die Vereinigten Staaten, die das Abkommen gebrochen haben.“ Deutsche Politiker hätten sich unmittelbar nach der Wiedervereinigung für die Erweiterung eingesetzt.

Abkommen vom Februar 2014 (Ukraine): Sachs erinnerte daran: Ein kurz zuvor von EU-Außenministern unterzeichnetes Abkommen über vorgezogene Wahlen sei durch die Förderung eines Putsches in der Ukraine durch die USA und Europa unterlaufen worden. Die neue „Marionettenregierung in Kiew … brachte die NATO-Erweiterung nun direkt an die Grenze Russlands. Der Krieg begann.“

Minsk-II-Abkommen: Unter Berufung auf die frühere Kanzlerin Angela Merkel, die das im UN-Sicherheitsrat ratifizierte Abkommen als reines „Zeitgewinnen“ zur Stärkung der Ukraine bezeichnete, nannte Sachs dies einen Bruch des Abkommens durch die Garantiemächte USA, Deutschland und Frankreich.

Istanbul-Prozess (April 2022): Sachs verwies darauf, dass es kurz nach der russischen Invasion eine paraphierte Einigung zwischen der Ukraine und Russland auf Basis der Neutralität der Ukraine gab. Diese sei zunichtegemacht worden, weil „die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich … sagten ihrer Marionette Selenskyj: ‚Kämpft für uns weiter. Keine Neutralität. Wir unterstützen euch.‘“

Appell zum Frieden

Der US-Amerikaner schloss mit einem eindringlichen Appell: „Es ist eine Schande unserer Regierungen, dass sie sich nicht wie Erwachsene mit Ehrlichkeit verhalten und dass sie vorschlagen, uns in den Krieg zu führen, ohne auch nur die Diplomatie zu versuchen.“

Er forderte die deutschen Regierungsvertreter auf, „sofort Diplomatie“ umzusetzen, um „Sicherheitsvereinbarungen für die Ukraine, Russland und Europa auszuhandeln, anstatt gedankenlos in einen eskalierenden Krieg zu geraten.“ Sachs dankte den Versammelten „für Ihre Bemühungen um den Frieden. Es sind Bemühungen nicht nur für Deutschland, es sind Bemühungen für die ganze Welt, um den Weg zum Frieden zu finden.“

Zu der „Stimme des Volkes“ gehören jedoch auch solche wie jene Frau, die unweit des Bebel-Platzes auf dem Weg zur Ukraine-Mahnwache gegenüber der russischen Botschaft Unter den Linden ebenfalls ein Zeichen setzen wollte: mit der ukrainischen Fahne. Daran baumelte ein Stofftier: ein rosa Flamingo. Das steht für die neue Waffe der Ukraine, den Marschflugkörper „Flamingo“, in den die Ukraine große Hoffnungen setzt.

Auf den beiden Kundgebungen zu Beginn und Abschluss in Berlin traten eine Reihe namhafter Redner und Künstler auf. Aus dem politischen Bereich sprachen Özlem Demirel (MdEP, Die Linke) und Ralf Stegner (MdB, SPD) ebenso wieChristian Leye (Generalsekretär des BSW) und die SDAJ-Bundesvorsitzende Andrea Hornung vom Bündnis „Nein zur Wehrpflicht“. Die zivilgesellschaftliche Komponente wurde durch Basem Said (Aktivist der palästinensischen Community in Berlin) sowie die Kriegsdienstverweigerer Artem Klyga (Russland) und Andrii Konovalov (Ukraine) verstärkt. Zum musikalischen Programm gehörten die Auftritte der Rapper Vizzion und Masur, der Ska-Punk-Band Strom&Wasser, des Songpoeten Tino Eisbrenner und des deutsch-argentinischen Gitarristen und Liedermachers Pablo Miro.

Der „Friedensberichterstatter“ Tino Eisbrenner fasste die Stimmung der Bewegung prägnant zusammen: Es gebe eine tiefe Wut darüber, immer wieder demonstrieren zu müssen, um den Friedenswillen zu bekunden, nur um dann von Regierungs- und Medienkreisen erneut aufrüstungsorientierte Botschaften zu hören.

„Wir sind wütend darüber, aber Wut darf nicht alles sein, was wir sind“, rief er das Publikum auf. Um wirklich etwas zu verändern und „Licht ins Dunkle zu bringen“, müsse man über die Empörung hinauswachsen. Die eigentliche Kraft liege darin, „Liebe zu transportieren“ und sich nicht allein von der Wut bestimmen zu lassen. Auf diesen eindringlichen Appell für eine Haltung, die Entschlossenheit und Menschlichkeit vereint, sang er „Der Welt ein liebes Lied“.

Titelbild und weitere Bilder: Tilo Gräser

Die Welt des Bundeskanzlers: „Wir sind nicht mehr im Frieden“

Musik gegen Feindbilder – Ein deutsch-russisches Friedensprojekt trotzt dem Zeitgeist