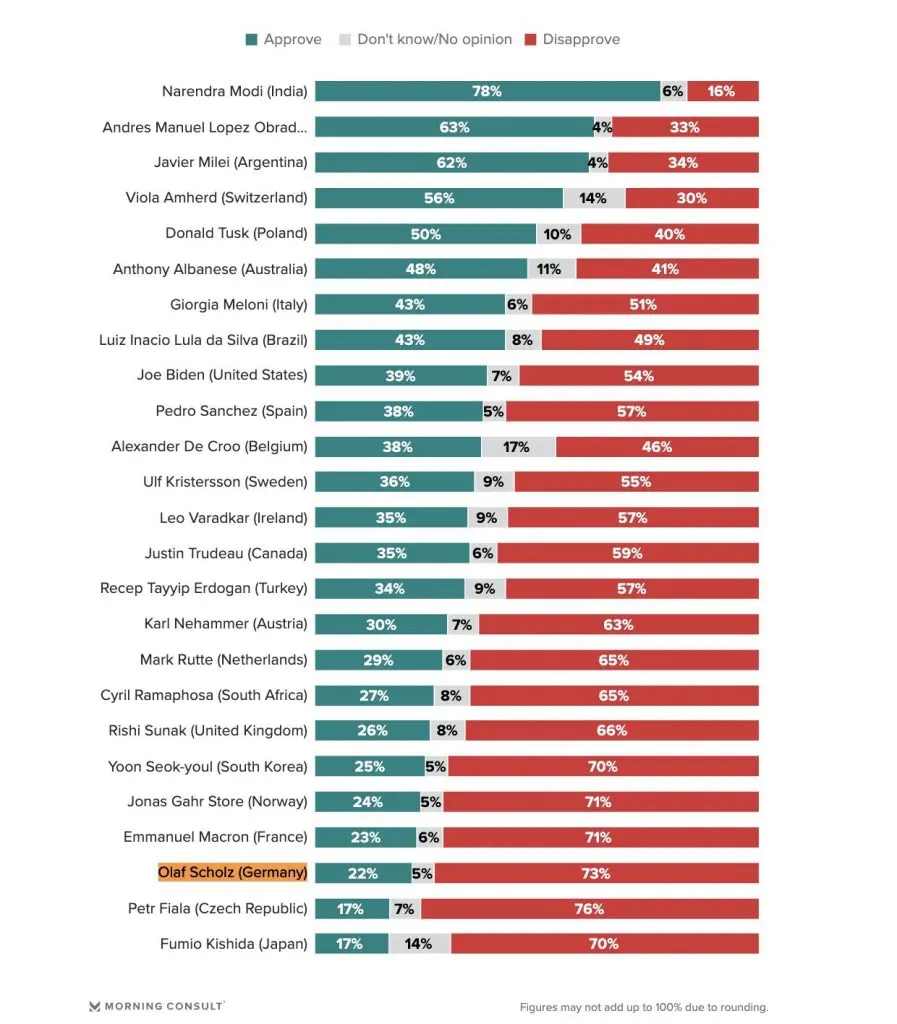

In den USA wird dieses Jahr ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Biden ist mit einer Zustimmungsrate von 39 Prozent der unbeliebteste Präsident seit Beginn solcher Umfragen. Doch Biden ist nicht allein. Im Gegenteil. In keiner der 20 großen westlichen Demokratien kommt ein Regierungschef auf eine Zustimmung von mehr als 50 Prozent – und dies ist keine Momentaufnahme, sondern zieht sich seit Beginn der 2020er konsequent durch. Olaf Scholz und Emmanuel Macron gehören übrigens mit 22 Prozent und 23 Prozent zu den Schlusslichtern. Erklärungen für den Vertrauensverlust der Mehrheit gibt es viele. Es scheint, als könne der Westen sein Versprechen an die eigene Bevölkerung nicht mehr halten. Wenn kein Regierungschef der westlichen Welt mehr die Zustimmung von der Mehrheit der Bevölkerung hat, steckt das System in einer Legitimationskrise. Global sieht es übrigens anders aus – die Regierungschefs der Konkurrenten des Westens haben zumeist ganz hervorragende Zustimmungsraten; egal ob Demokratie oder Autokratie. Ein Debattenbeitrag von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Olaf Scholz hat es geschafft, als der unbeliebteste Kanzler Deutschlands in die Geschichte einzugehen. Selbst Helmut Kohl und Gerhard Schröder waren am Ende ihrer Amtszeit nicht so unbeliebt wie Scholz zur Mitte seiner Amtszeit. Dafür gibt es selbstverständlich viele Gründe, die sehr spezifisch etwas mit der nationalen Politik zu tun haben. Der Trend ist jedoch übergreifend im gesamten Westen zu beobachten. Biden ist noch unbeliebter als Ford oder Nixon – was man auch erst einmal schaffen muss. Macron ist bereits seit vielen Jahren so unbeliebt, wie es kein französischer Präsident vor ihm war, und gegen den Briten Rishi Sunak waren selbst die späte Margaret Thatcher und der farblose Gordon Brown geradezu Lieblinge der Bevölkerung. Ähnlich dramatisch sieht es in „kleineren“ westlichen Ländern wie Tschechien, Norwegen, den Niederlanden oder Österreich aus. Auch die ostasiatischen Demokratien Südkorea und Japan befinden sich in einer sehr tiefen Legitimationskrise. Der aktuelle japanische Staatschef Fumio Kishida kommt mit 17 Prozent global sogar auf die niedrigste Zustimmungsrate.

Quelle: Morning Consult

Dieser Trend ist seit gut zwanzig Jahren zu beobachten. Seit Beginn der 2020er hat es mit Giorgia Meloni nur eine einzige Regierungschefin der zwanzig größten westlichen Demokratien kurzzeitig geschafft, von mehr als der Hälfte der Bevölkerung in Umfragen eine Zustimmung für ihre Politik zu erhalten und damit auf über 50 Prozent Zustimmung zu kommen – ausgerechnet Italien, ausgerechnet eine Faschistin, möchte man da sagen. Mittlerweile sinkt jedoch auch ihr Stern und sie kommt nur noch auf 43 Prozent Zustimmung.

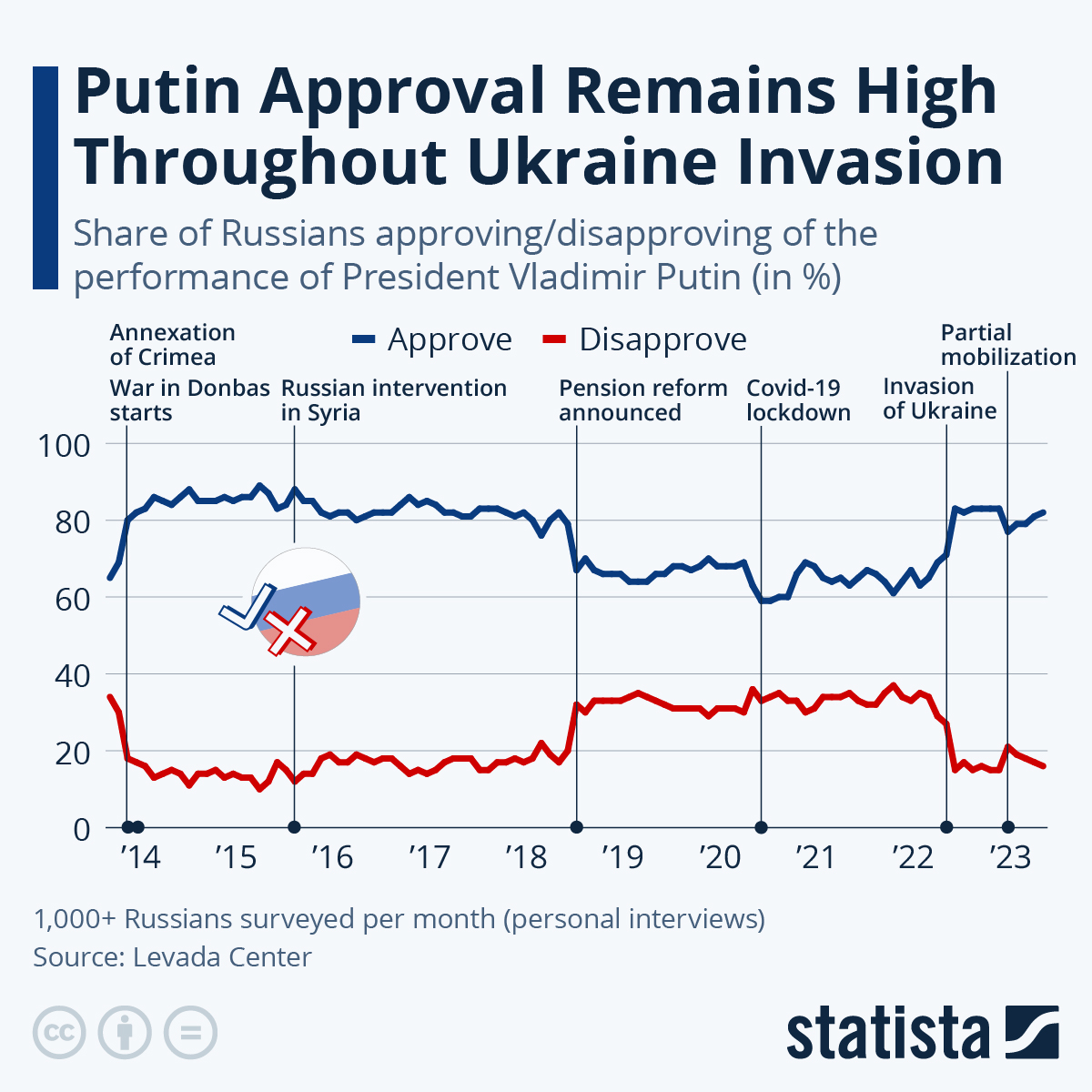

Nahezu diametral anders sieht dies im globalen Süden aus. Der in den westlichen Medien häufig als „Autokrat“ gescholtene indische Premier Narendra Modi kommt auf eine Zustimmungsrate von 78 Prozent. Sein ebenfalls häufig vom Westen kritisierter mexikanischer Kollege Andres Manuel Lopez Obrador auf 63 Prozent. Vergleichbare Zahlen für Russland gibt es nicht. Nimmt man die Daten des als seriös geltenden Levada Centers als Basis, schwankte die Zustimmungsrate für Wladimir Putin in den letzten zehn Jahren zwischen 60 und 85 Prozent – nicht die im Westen scharf kritisierte Außenpolitik Putins, sondern seine Rentenreform hatte den Wert 2018 gedrückt. Seit der Eskalation des Ukrainekrieges und der Invasion sind die Werte wieder über die 80-Prozent-Marke gestiegen.

Einzig für China gibt es keine methodisch vergleichbaren Daten. Dass Xi Jinping trotz Covid-Lockdowns und an Schwung verlierender Wirtschaftskraft sehr hohe Zustimmungswerte bei den Chinesen erzielt, bezweifelt jedoch niemand ernsthaft. Ausnahmen bestätigen jedoch auch bei den Konkurrenten des Westens die Regel. So kommt der südafrikanische Präsident Ramaphosa mit 27 Prozent auf einen Wert, der sonst nur in westlichen Demokratien zu finden ist, und auch der türkische Präsident Erdogan und der brasilianische Präsident Lula da Silva bleiben unter der 50-Prozent-Grenze.

Woran liegt es, dass die westlichen Regierungschefs durch die Bank bei ihrer Bevölkerung mehrheitlich auf Ablehnung stoßen? Da dies ein globales Phänomen ist, sollte man die sicherlich ebenfalls relevanten nationalen Debatten einmal ausblenden. Alle westlichen Demokratien haben jedoch auch einige Faktoren gemein, die für den Trend mitverantwortlich ist.

So wurde das ökonomische Aufstiegsversprechen im gesamten Westen gebrochen. Konnte die normale Bevölkerung in den Zeiten der beliebteren Staatschefs noch ihren eigenen Lebensstandard verbessern, geht es heute vor allem darum, nicht noch weiter abzurutschen. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist die westliche Welt gleicher geworden. Die Einkommens- und Vermögensschere schlossen sich tendenziell. In den USA und Großbritannien setzte die Wende in den 1980ern unter Reagan und Thatcher ein, in Deutschland etwas später gegen Ende der Ära Kohl.

Spätestens seit dem Siegesszug der neoliberalen Politik und dem steigenden politischen Einfluss der Finanzbranche haben sich Einkommens- und Vermögensschere im gesamten Westen in einem immer schwindelerregenderen Maße geöffnet. Ein Regierungschef, der es nicht schafft, die Mehrheit an der ökonomischen Entwicklung teilhaben zu lassen und wenn schon nicht gerechte Aufstiegschancen, dann doch zumindest einen weitreichenden Schutz vor dem ökonomischen Abstieg zu gewährleisten, hat seine Legitimation verloren. Daher ist die sinkende Zustimmung der Bevölkerung zu ihren jeweiligen Staatschefs nicht wirklich verwunderlich. Die Länder, in denen es – wie Japan, Südkorea, Deutschland, Frankreich und Großbritannien – sozioökonomisch am stärksten stagniert, weisen auch die geringsten Zustimmungsraten auf.

Hinzu kommt eine ebenfalls globale Erosion der Demokratie, die mit einer Polarisierung einhergeht. Glaubte man früher trotz aller politischen Differenzen noch an die Gemeinsamkeiten und gemeinsame Werte, so regieren heute Spaltung und eine Konzentration auf die Unterschiede. Die Elitenverdrossenheit wird in allen Ländern des Westens immer größer. Man fühlt sich nicht mitgenommen, nicht repräsentiert. Dies ist in Japan, Tschechien, Deutschland, Großbritannien, den USA, Spanien und vielen anderen Ländern des Westens so. Eine von Eliten für Eliten gemachte Politik vertieft die Risse, anstatt sie zu kitten.

Die Argumente sind überall die gleichen – die goldenen Zeiten sind vorbei, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Doch in keinem der Länder schnallen die Eliten den Gürtel enger; im Gegenteil, die Zahl der Millionäre und Milliardäre wächst im gesamten Westen, exzessiver Luxus trifft immer häufiger auf weitreichende Armut. Die Zahl der Millionäre und Milliardäre steigt natürlich auch in Ländern wie China oder Indien, nur dass dort – anders als im Westen – die Lebensqualität der normalen Bevölkerung ebenfalls steigt. Wenn es allen besser geht, scheint die Bevölkerung auch den überproportionalen Vermögenszuwachs der Eliten zu tolerieren. Sinkt der sozioökonomische Status der breiten Mitte oder ist zumindest bedroht, wendet sich das Blatt.

Unabhängig vom jeweiligen politischen System hat der globale Süden dabei natürlich den Vorteil, dass die Basis niedriger und so die Gewinne auch einfacher so verteilt werden können, dass dies als gerecht wahrgenommen wird. Ein Chinese, der dank seines als gut empfundenen Lohns von den kärglichen Bedingungen auf dem Land in einer florierenden Metropole des Perlflussdeltas leben kann, wird mit dem politischen System und seinen Führern natürlich zufrieden sein. Gleiches gilt für den Inder, der sich als Erster in seiner Familie einen Kühlschrank und ein eigenes Moped leisten kann. Auch wenn dies Postwachstumsideologen im Westen ein Graus ist – so sieht die Verbesserung des Lebensstandards für Milliarden Menschen aus. Wer dies gewährleistet, wird unterstützt. Unsere politischen Debatten sind mehr und mehr identitätspolitisch geprägt und haben die sozioökonomischen Fragen aus dem Blick verloren. Man könnte es wohl treffend „First World Problems“ nennen. Wer sich in ihnen verliert, verliert auch an Zustimmung und Legitimation.

Was bei der Betrachtung der Legitimationskrise bemerkenswert ist, ist auch der Bedeutungsverlust der politischen Alternativen. Es spielt keine Rolle, ob ein Präsident oder Premier nun rechts, konservativ, liberal, sozialdemokratisch oder links ist – unbeliebt ist er in jedem Fall und wenn es nach Wahlen einen neuen Präsidenten oder Premier aus dem jeweils anderen politischen Lager gibt, ist auch der nach wenigen Wochen Amtszeit unbeliebt. Sich auf Personen zu kaprizieren, ist zwar beliebt, führt aber auch nicht weiter. Ein Armin Laschet oder gar ein Friedrich Merz wäre nicht beliebter als ein Olaf Scholz und wenn im nächsten Jahr der künftige US-Präsident wahrscheinlich wieder Donald Trump heißen wird, wird auch der wohl nicht über die niedrigen Zustimmungsraten von Joe Biden hinauskommen. Der Westen steckt in einer Systemkrise, die eher wenig mit konkreten Personen oder Parteien zu tun hat.

Ob der Westen diese Entwicklung umdrehen kann, ist ungewiss und eher unwahrscheinlich. Wenn das System seine grundlegenden Versprechungen nicht mehr erfüllen kann und die Zustimmung immer weiter sinkt, ist vielmehr ein autoritäres Rollback wahrscheinlich; sei es unter dem Dach einer erodierenden Demokratie oder in Form einer neuen Autokratie. Entwicklungen in diese Richtung sind ja bereits in nahezu allen westlichen Staaten zu beobachten.

Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.

Titelbild: Tupungato/shutterstock.com