Müssen wir wegen der Digitalisierung schon bald mit Millionen Erwerbslosen rechnen? Oder sorgen Fachkräftemangel und demographischer Wandel dafür, dass Erwerbslosigkeit schon bald ein Fremdwort ist und unsere Volkswirtschaft händeringend Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben muss? Diesen Fragen ist die Bertelsmann Stiftung nachgegangen und kam zum „Ergebnis“, dass Deutschland bis 2060 pro Jahr eine Nettozuwanderung von 260.000 Arbeitskräften bräuchte, um „den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft angesichts der alternden Gesellschaft“ zu decken – ein sorgfältig konstruiertes Wunschergebnis der arbeitgebernahen Stiftung, bei dem die Autoren zahlreiche kreative Kunstgriffe benutzten, um der Politik Empfehlungen zu geben, die ganz und gar nicht im Interesse der Mehrheit sind. Von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Zutat 1: Die Digitalisierung

Technische Entwicklungen, die eine Rationalisierung mit sich bringen, als kommende Arbeitsplatzkiller epischen Ausmaßes zu propagieren, ist weder neu noch originell. Prognostizierten 1850 die Stadtplaner New Yorks noch, dass die Straßen wegen der Zunahme an Kutschen bis zum Jahr 1910 in meterhohem Pferdemist ersticken würden, hatte man 1910 Angst vor dem drohenden Verschwinden ganzer Berufsbilder wie Kutscher, Pferdeschmied oder Stallbursche durch den Siegeszug des Automobils. 1995 prognostizierte der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin gar „Das Ende der Arbeit“ und sorgte damit für den Beginn einer bis heute andauernden Debatte voller Denkfehler. Es geht grob darum, dass Rationalisierung und technischer Fortschritt in vielen Bereichen die Menschen überflüssig machen und dadurch ein Großteil der menschlichen Arbeit verschwinden wird.

Ärgerlicherweise wurden seine Thesen viel zu selten kritisch überprüft und stattdessen bis heute unreflektiert nachgeplappert. Da Rifkins Buch nun auch schon 23 Jahre alt ist, kann man glücklicherweise jedoch heute bereits einordnen, ob der Zukunftsforscher die Zukunft korrekt vorhergesagt hat. Eben dies ist nämlich nicht der Fall. Seine Kernthese vom Ende der Arbeit belegt Rifkin mit der Prognose, dass im Jahre 2010 (also 15 Jahre nach Erscheinen des Buches) der weltweite Anteil der Menschen, die im industriellen Sektor arbeiten, auf 12% und bis 2020 gar auf 2% gesunken sein soll. Laut aktuellen Zahlen der ILO betrug der Anteil 2017 jedoch 21,5% und damit sogar mehr als im Jahre 1995 (20,9%), in dem Rifkin das Ende der Arbeit prognostizierte. Rifkins 2% wirken da wie ein schlechter Scherz, werden aber in stets neuen Variationen auch heute noch unter das Volk gebracht. Der – auch bei anderen Fehlprognosen beliebte – Trick: Man verschiebt den Vorhersagehorizont einfach ins Unendliche. Jetzt soll die Arbeit halt nicht 2020, sondern erst 2050 zu Ende gehen.

Die neueste Variante dieser Erzählung ist die „Digitalisierung“ – gerne in Kombination mit dem Modewort „Wirtschaft 4.0“ – die der kommende Jobkiller sein soll. Der Rifkin unserer Tage ist dabei der fesche Fernseh-Philosoph Richard David Precht, der jüngst in seinem pünktlich zur Debatte erschienenen Bestseller „Jäger, Hirten, Kritiker“ zwar nicht das Ende der Arbeit, dafür aber wortgewaltig und argumentschwach das „Ende der Leistungsgesellschaft“ prophezeit. Es ist jedoch egal, welchen Namen man dem Kind gibt – Rifkins Thesen lassen sich auch in ihrer neuesten Spielart weder empirisch noch logisch nachvollziehen.

Lesen Sie dazu auch: Albrecht Müller – „Die Produktivität ist zu hoch; die Arbeit geht aus; jeder bekommt ein Grundeinkommen” … Abstrus

Dabei liefert das Thema durchaus Elemente, die vor allem für die Debatte um den künftigen Arbeitsmarkt von großem Interesse sind. Denn die Digitalisierung ist abseits der Schwanengesänge vom Aussterben der Arbeit ja Fakt und sorgt in jedem Fall für eine Veränderung des Anforderungsprofils auf dem Arbeitsmarkt. Künftig werden immer mehr einfache Tätigkeiten durch Robotik oder Computer ersetzt, dafür schafft die Digitalisierung neue Jobs vor allem im Dienstleistungsbereich, die weitaus anspruchsvoller als die durch die Technik verdrängten Jobs sind. Das ist unstrittig. Für die Frage, in welcher Form die Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändert, wäre also die Frage, wie das deutsche Bildungs- und Weiterbildungssystem auf diesen Wandel reagiert, von zentraler Bedeutung. Schafft es das Bildungssystem, die Abgänger bis 2060 „fit“ für die digitale Arbeitswelt zu machen? Schaffen es die Unternehmen, Mitarbeiter, die in eher anspruchslosen Jobs tätig sind, die durch die Digitalisierung wegfallen, durch Fortbildung in die Jobs zu bringen, die in einer digitalisierten Welt entstehen? Diese beiden Fragen sind vor allem dann zentral, wenn man Aussagen darüber machen will, ob es durch die Digitalisierung einen „Fachkräftemangel“, eine verstärkte Erwerbslosigkeit im niedrig qualifizierten Bereich und einen Bedarf an ausländischen Fachkräften geben wird oder ob eine kluge, vorausschauende Bildungs- und Ausbildungspolitik hilft, den Bedarf zu decken, ohne all zu viele Menschen in die Erwerbslosigkeit zu schicken.

Die von der Bertelsmann Stiftung in der Studie verwendeten Modelle klammern derlei zentrale Fragen allerdings aus. Anstatt mehrere Szenarien durchzurechnen, wie sich die Nachfrage und das Angebot spezieller Qualifikationsprofile auf dem Arbeitsmarkt abhängig von den Anstrengungen des Bildungs- und Fortbildungssystems entwickeln wird, verwendet man lieber ein Modell, das sich auf intransparente Annahmen stützt. Damit verliert die Studie jedoch bereits an dieser Stelle jegliche Aussagekraft, da diese Faktoren einen massiven Einfluss auf das Ergebnis haben. Oder um es klarer auszudrücken: Hätte man für die Studie verschiedene bildungspolitische Szenarien kalkuliert, wäre man unter Umständen zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht primär Zuwanderung, sondern eine Steigerung der Investitionen ins Bildungssystem die zu erwartenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt womöglich abpuffern könnte. Doch diese Alternative war im Studiendesign offenbar gar nicht vorgesehen. Das ist im besten Fall fahrlässig, im schlimmsten Fall manipulativ. Immerhin geht es ja um einen Zeithorizont bis 2060 – selbst die graduierten Uniabgänger von 2060 sind heute noch gar nicht geboren und daher spielt das Bildungssystem eine Schlüsselrolle für deren Qualifikation. Hinzu kommt, dass heute doch überhaupt noch nicht absehbar ist, welche Qualifikationen 2060 – also in 41 Jahren – von Belang sind. Hätte man 1978 eine Studie aufgestellt, welche Qualifikationen 2019 am Arbeitsmarkt gefragt sind, hätte man auch komplett danebenliegen müssen, da damals niemand die Auswirkungen der Globalisierung, der Vernetzung, des eCommerce oder der Digitalisierung – die ja schon seit Jahrzehnten in vollem Gang ist – hätte vorhersagen können.

Zutat 2: Der Fachkräftemangel

Ein weiterer – sehr populärer – Modebegriff, der zu Manipulationen förmlich einlädt, ist der Fachkräftemangel. Dass es in bestimmten Berufsfeldern eine Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, die der Arbeitsmarkt nicht decken kann, ist ja nun keine ungewöhnliche Situation, sondern sollte eher der Normalfall sein. Von einem flächendeckenden, branchenübergreifenden Mangel an Arbeitskräften kann zur Zeit jedoch überhaupt nicht die Rede sein und es ist auch fraglich, ob ein solcher Mangel künftig eintreten wird. Die NachDenkSeiten schreiben seit 2007 regelmäßig über die Kampagne zum angeblichen Fachkräftemangel.

Lesen Sie dazu auf den NachDenkSeiten:

- Wolfgang Lieb – „Der neu entdeckte Fachkräftemangel“

- Albrecht Müller – „6,5 Millionen fehlende Fachkräfte? Wie eine zweifelhafte Zahl das Licht der Welt erblickte“

- Jens Berger – „Ein Zuwanderungsgesetz gegen Fachkräftemangel? Zeit für ein wenig simple Nachhilfe in Sachen Wirtschaftswissenschaften“

In der gesamten Debatte werden gerne zwei Faktoren „vergessen“. Wenn es um branchen- oder qualifikationsspezifische Engpässe geht, ist dies meist ein hausgemachtes Problem. Die Arbeitgeber bilden zu wenig aus und zu wenig fort, bezahlen ihre Belegschaft zu schlecht oder haben es versäumt, die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten. Paradoxerweise ist der Arbeitsmarkt nämlich immer noch einer der ganz wenigen Märkte, in denen man das „Marktgleichgewicht“ ignoriert und von einem dauerhaften Angebotsüberschuss ausgeht, der den Preis (für Arbeit) sinken lässt. Wer auf diesem Markt heute die Ware „Arbeit“ nachfragt, bestimmt den Preis und die Bedingungen. So etwas ist jedoch sogar nach Ansicht der klassischen Ökonomie ein Marktversagen.

In einem funktionierenden Markt würde es ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geben. Dies ist aber nur dann möglich, wenn Angebot und Nachfrage sich einpendeln und dies ist wiederum nur dann möglich, wenn sowohl die Nachfrage als auch das Angebot auf dem Arbeitsmarkt knapp sind. Nur dann wird sich der Nachfrager (also die Arbeitgeberseite) preislich bewegen und höhere Löhne anbieten. Sich nicht zu bewegen und dies dann als „Mangel“ zu bezeichnen, ist recht abenteuerlich. Wenn ich für 10.000 Euro einen Porsche haben will und kein Porsche-Besitzer auf das Angebot eingeht, kann ich auch nicht von einem „Porsche-Mangel“ sprechen.

Beim prognostizierten flächendeckenden generellen Arbeitskräftemangel kommt ein weiterer ökonomischer Faktor hinzu, der erstaunlicherweise auch immer wieder unterschlagen wird. Bei der Rationalisierung geht es schließlich vor allem um eine Optimierung der Kosten. Der Startschuss der Mutter aller Rationalisierungen, der Industrialisierung, war die Einführung des mechanischen Webstuhls im späten 18. Jahrhundert in England. Diese technische Revolution ist vor allem deshalb erfolgt, weil die englische Lohnentwicklung dafür gesorgt hat, dass die vergleichsweise teuren Maschinen erstmals günstiger waren als die klassische Handarbeit. Hätten die englischen Webereien damals auch weiterhin auf „billige“ Arbeiter zurückgreifen können, hätte es gar keine Notwendigkeit gegeben, in teure Maschinen zu investieren. Und daran hat sich ja nicht viel geändert. Solange die globalen Textilketten in Bangladesch, Indien oder Kambodscha Näherinnen finden, die für 30 bis 60 Euro Monatslohn arbeiten, ist dies im nackten ökonomischen Kalkül produktiver als der Einsatz von modernen und teuren Nähmaschinen. Die rechnen sich erst, wenn sie auf mittlere Sicht produktiver – also billiger – sind als die Näherinnen. Dies ist in allen Industrie- und den meisten Schwellenländern ja auch der Fall. Und dieses Phänomen trifft auch auf andere Arbeitsfelder zu. Wenn es denn wirklich einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel geben sollte, wäre dies der Startschuss für Investitionen in technische Innovationen, die menschliche Arbeit ersetzen und langfristig auch die Nachfrage nach menschlicher Arbeit sinken lassen. Wenn künftig ein Roboterarm am Müllwagen preiswerter und somit produktiver ist als der Müllwerker, wird dessen Arbeitsplatz wegfallen. Ob und wann dies geschehen wird, hängt jedoch auch vom Lohn des Müllwerkers ab. Wenn er zum Mindestlohn arbeitet, wird er womöglich auch 2060 noch im Dienst sein, steigt der Lohn merklich, wird der Arbeitsplatz eher „wegrationalisiert“. Oder um es gesamtwirtschaftlich zu fassen – je stärker die Löhne steigen, desto mehr Arbeitsplätze fallen in toto durch Rationalisierung und Digitalisierung weg.

Da es also einen direkten Zusammenhang zwischen dem Lohnniveau und dem Grad der Rationalisierung und damit der Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, wäre es für eine Prognose für das Jahr 2060 dringend geboten, verschiedene Szenarien durchzurechnen, die einen unterschiedlichen Grad der Automatisierung in Abhängigkeit zur Lohnentwicklung durchrechnen. Hätte man dies getan, käme man zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften umso geringer wird, je stärker das Lohnniveau steigt. Oder anders gesagt: Je stärker die Löhne steigen, desto weniger Zuwanderung und je geringer die Löhne steigen, desto mehr Zuwanderung wird benötigt, um die Nachfrage der Wirtschaft zu decken.

Zutat 3: Der demographische Wandel

Was wäre passiert, wenn die Statistiker im Jahre 1900 die Altersstruktur der deutschen Gesellschaft im Jahre 1950 vorhergesagt hätten? Wahrscheinlich hätten sie anhand der Grundannahmen der Jahrhundertwende eine Gesamtpopulation von über 200 Millionen Einwohnern vorhergesagt – schließlich konnten sie noch nichts von den beiden Weltkriegen und dem sozioökonomisch bedingten Rückgang der Geburtenziffern wissen. Hätte man die Statistiker im Jahre 1950 nach der Gesamtpopulation im Jahre 2000 gefragt, hätten sie nichts vom Pillenknick, aber auch nichts von der Zuwanderung gewusst, die die realen Zahlen maßgeblich beeinflusst haben. Genau so unsicher sind daher auch die Zahlen, mit denen die Bertelsmann Stiftung auf die Tausenderstelle genau nicht nur die Gesamtpopulation 2060, sondern auch die dann gültige Altersverteilung und die Migrationssalden vorherzusagen vorgibt. Seit Gründung der NachDenkSeiten ist das Thema „demographischer Wandel“ immer wieder Thema bei uns.

Lesen Sie dazu auch auf den NachDenkSeiten:

- Albrecht Müller – „Die totale Manipulation ist möglich – Musterbeispiel Demographie und Altersvorsorge“

- Klaus Bingler und Gerd Bosbach – Arbeitskräftemangel in der Zukunft? (Teil 1 und Teil 2)

- Wolfgang Lieb – „Die „demografische Entwicklung“ entpuppt sich als Kaffeesatzleserei“

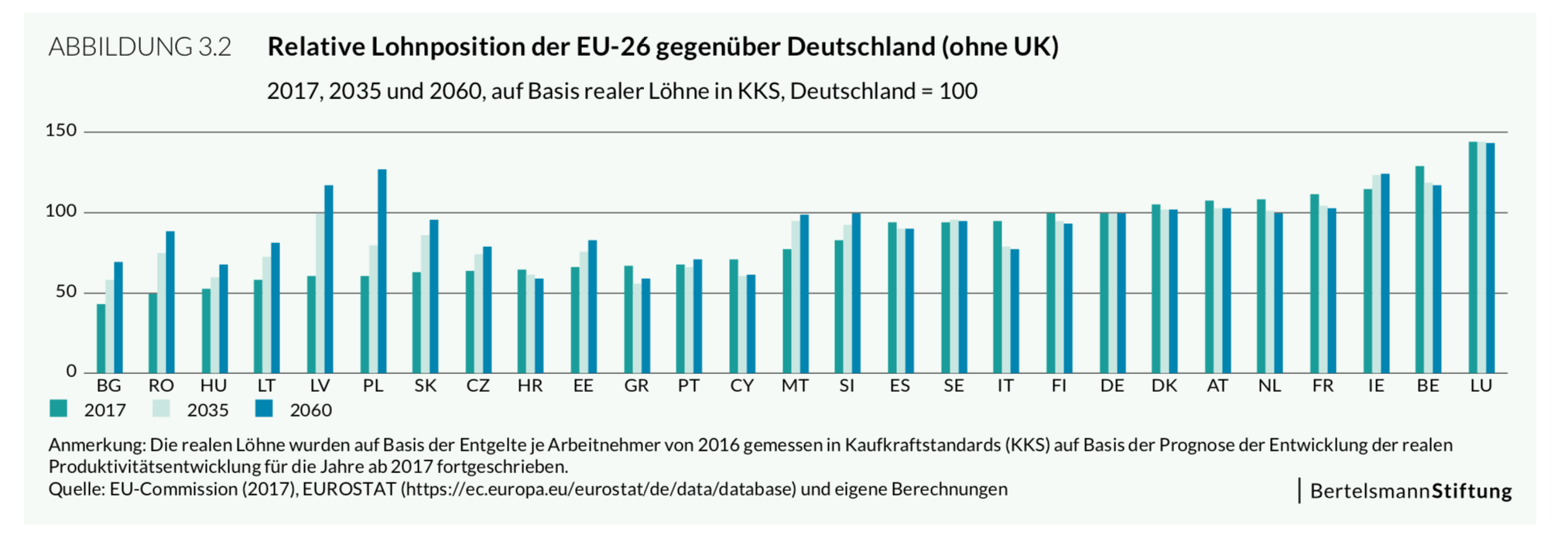

Besonders beim Faktor Migration hat man beim Studiendesign offenbar all zu kreativ herumgespielt. Bekanntermaßen stellt das Lohnniveau ja einen der wichtigsten Migrationsgründe dar. Menschen wandern aus Ländern ab, in denen es zu wenig und zu schlecht bezahlte Jobs gibt und suchen sich dabei Zielländer aus, in denen es besser bezahlte Jobs gibt. Will man also langfristige Wanderungsprognosen erstellen, spielen die unterschiedlichen Lohnniveaus und die prognostizierte regionale Arbeitslosigkeit eine ganz maßgebliche Rolle. Schauen wir uns also mal an, mit welchen Vorgaben die Bertelsmann Stiftung in ihrer Studie gerechnet hat …

Es ist schon bemerkenswert, dass die Studienautoren davon ausgehen, dass beispielsweise Lettland 2035 kaufkraftbereinigt das gleiche Lohnniveau wie Deutschland haben soll. 2060 sollen Polen und Lettland sogar hinter Luxemburg die kaufkraftbereinigte Lohnverteilung in der EU anführen. Diese Ergebnisse sind logisch kaum erklärbar. Ebenso wenig ist es erklärbar, warum größere Volkswirtschaften mit einem höheren Lohnniveau als Deutschland künftig hinter Deutschland zurückfallen sollten. Auch die prognostizierten Arbeitslosenquoten sind nicht erklärbar, wobei man grundsätzlich natürlich die Frage stellen müsste, inwiefern solche Prognosen über einen derart langen Zeitraum überhaupt sinnvoll sein können. Wer hätte 1978 ernsthaft die Arbeitslosenquote für 2019 vorhersagen wollen? Und anhand welcher Faktoren und Modelle? Ebenso sinnlos ist es 2019, die Arbeitslosenquote für 2060 vorherzusagen. Aber davon lässt sich die Bertelsmann Stiftung nicht abschrecken und verwendet – oh Wunder – eine Prognose, bei der Deutschland 2060 hinter der Tschechischen Republik innerhalb der EU die niedrigste Arbeitslosenquote aufweist. Wird es in Frankreich, Italien oder Spanien, denen man eine mehr als doppelt so hohe Quote prognostiziert, etwa keinen demographischen Wandel geben?

Nun sind die Zahlen, mit denen die Bertelsmann Stiftung hier arbeitet, aber nur auf den ersten Blick willkürlich. Man muss vielmehr den Eindruck bekommen, als haben die Autoren hier so lange an den Drehschrauben gestellt, bis sie zu dem gewünschten Ergebnis gekommen sind. Unrealistisch hohe Löhne in den klassischen Auswandererländern und unrealistisch niedrige Löhne in anderen klassischen Einwanderungsländern führen in einer solchen Modellrechnung natürlich zu geringeren „natürlichen“ Wanderungsbewegungen. Die Autoren sprechen von einer „Harmonisierung des Lohnniveaus“. Und wenn man dann noch an der „demographischen Schraube“ dreht und Faktoren wie Sterblichkeit, Lebenserwartung und Geburtenziffer nach seinen Vorstellungen formt, kommt man auf jedes gewünschte Ergebnis.

Denkfehler oder Manipulation?

Das Design der Bertelsmann-Studie ist offensichtlich darauf ausgerichtet, ein möglichst hohes Defizit an Arbeitskräften zu „errechnen“. Dafür wurden die Modelle mit den passenden Variablen bestückt, es wurden die passenden Szenarien herausgesucht und Alternativen wurden ignoriert. Hätte man die Studie mit anderen möglichen Modellen, Variablen und Szenarien durchgerechnet, wäre man womöglich zu dem Ergebnis gekommen, dass Deutschland 2060 eine Rekordarbeitslosigkeit hat. Aber das wäre natürlich genau so unseriös und genau so wenig gedeckt durch verlässliche Prognosen.

Warum hat die Bertelsmann Stiftung also das Studiendesign gewählt, das eine unrealistisch hohe Zuwanderung als Lösung der prognostizierten Probleme sieht? Auffällig ist an der ganzen Studie vor allem eins – egal um welches Modell und welche Interpretation der Zahlen es auch geht, die Studienautoren haben stets genau die Variante herausgesucht, die aus Sicht der Unternehmen, aber eben nicht aus Sicht der Arbeitnehmer wünschenswert ist. Man unterschlägt den massiven Einfluss der Bildungspolitik und der beruflichen Fortbildung auf die Zusammensetzung des künftigen Arbeitsmarkts. Man unterschlägt den Einfluss des Lohnniveaus und indirekt auch des Angebots von Arbeitskraft auf die Rationalisierung und kommt so auf viel zu hohe Zahlen. Last but not least konstruiert man noch Rahmenbedingungen, die bereits ein relatives Hinterherhinken der deutschen Löhne für die nächsten 40 Jahre vorwegnehmen, um die ohnehin stattfindende natürliche EU-Binnenmigration so klein wie möglich zu rechnen.

Um den manipulativen Charakter der Studie richtig zu fassen, muss man sich nur vor Augen halten, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, wenn die Politik den Empfehlungen der Studie folgt, der Arbeitsmarkt sich allerdings anders als prognostiziert entwickelt. Die Lohnentwicklung auf dem Arbeitsmarkt funktioniert – wie schon erwähnt – nicht großartig anders als die Preisfindung auf einem normalen Markt. Wenn man nun durch Zuwanderung das Angebot an Arbeit erhöht, ohne dass die Nachfrage im gleichen Maße steigt, sinkt nach Marktlogik der Preis, also in unserem Fallbeispiel der Lohn. Dies ist auch der simple Hintergrund, warum die Unternehmensseite stets ein Interesse an Zuwanderung hat. Dies betrifft vor allem die Bereiche des Arbeitsmarktes, in denen es tatsächlich zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage oder sogar zu einem Nachfrageüberschuss kommen könnte; dies würde nämlich die Löhne merklich steigen lassen. Eine von Bertelsmann empfohlene Zuwanderungspolitik würde dies verhindern.

Neue Wege denken

Es ist schon erstaunlich, wie tief sich die Perspektive der Arbeitgeber in unser Unterbewusstsein eingeschlichen hat. Ein Mangel an Arbeitskräften wird von uns in der Regel als „Problem“ gesehen. So wurden wir ja auch in unzähligen Medienberichten konditioniert. Dabei handelt es sich hier doch zuallererst um ein Problem der Unternehmen und nicht um ein Problem der Arbeitnehmer. Die wären sogar Nutznießer eines vorübergehenden Mangels an Arbeitskräften, könnten sie doch nur so im Lohnpoker zu besseren Ergebnissen kommen. Was von vielen von uns – angetrieben durch die Medien – als Problem gesehen wird, ist also eigentlich eher eine Chance. Dass arbeitgebernahe Denkfabriken wie die Bertelsmann Stiftung dies anders sehen müssen, ist legitim. Dass die klassischen Medien diesen Interessenkonflikt nicht aufdecken und ihre Leser/Zuschauer/Zuhörer über die Hintergründe nicht aufklären, ist jedoch nicht legitim und stellt ein weiteres Versagen unserer Medien dar.

Titelbild: metamorworks/shutterstock.com