Im Sommer 2025 steht Israel vor einer Zäsur, die weit über eine weitere militärische Eskalation hinausgeht. Der Krieg im Gazastreifen, ausgelöst durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, hat nicht nur zehntausende palästinensische Leben gekostet und weite Teile des Küstenstreifens verwüstet, sondern auch das politische Selbstverständnis Israels ins Wanken gebracht: Das Land ist innerlich tief gespalten, militärisch unter Druck, international zunehmend isoliert und wirtschaftlich belastet. Von Detlef Koch.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Über 61.000 getötete Palästinenser, Abwurf von etwa 100.000 Tonnen Sprengstoff seit Beginn der Militärkampagne am 7. Oktober 2023 bis Mai 2025 über dem Gazastreifen durch Israel – ein Zerstörungsgrad, der selbst die Bombardements der meisten Städte im Zweiten Weltkrieg weit übersteigt. Der Verlust ganzer Stadtviertel und die humanitäre Katastrophe in Gaza haben zu einer beispiellosen Welle internationaler Kritik geführt – von lateinamerikanischen Hauptstädten über europäische Parlamente bis zu den Vereinten Nationen.

Gleichzeitig erschüttert eine tiefe innenpolitische Spaltung das Land. Die seit Ende 2022 amtierende rechts-nationalreligiöse Regierung unter Benjamin Netanjahu hat mit der Justizreform von 2023 das Fundament des ethnoselektiven israelischen Rechtsstaats infrage gestellt und die größten Proteste in der Geschichte des Landes ausgelöst. Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: eine demografische Verschiebung zugunsten der ultraorthodoxen Bevölkerung, die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte und wachsende Zweifel an der Fähigkeit der israelischen Armee, das zentrale Sicherheitsversprechen des Zionismus einzulösen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das zionistische Projekt – verstanden als politischer, ideologischer und gesellschaftlicher Rahmen eines zionistischen Nationalstaats in der Gewandung eines „Judenstaates“ – an einem Punkt angelangt ist, an dem es sich nur durch tiefgreifende Reformen erneuern kann, oder ob es einem historischen Niedergang entgegentrudelt.

Innere Zerreißproben

Die gesellschaftlichen und politischen Bruchlinien Israels verlaufen heute tiefer als in jeder Phase seit der Staatsgründung 1948. Auf der einen Seite steht ein kleiner werdendes liberal-säkulares Lager, geprägt von städtischer Mittelschicht, global ausgerichteten Unternehmern und einer starken Orientierung an westlichen Werten. Auf der anderen Seite formiert sich ein rechts-nationalreligiöser Block, in dem nationalistische Siedlerbewegung, strengreligiöse Parteien und eine wachsende ultraorthodoxe Bevölkerung ihre Interessen bündeln. Lesen sie dazu hier.

Die Justizreform von 2023 war der Katalysator für die größten Massenproteste, die das Land je erlebt hat. Wochenlang füllten Hunderttausende die Straßen von Tel Aviv, Jerusalem und Haifa, um gegen die geplante Einschränkung der Befugnisse des Obersten Gerichts zu demonstrieren. Für viele Liberale stand nicht weniger als die demokratische Grundordnung auf dem Spiel. Die Gegenseite hingegen sah in der Reform einen legitimen Versuch, „die Macht des Volkes“ gegenüber einer angeblich elitären, linken Richterschaft zu stärken.

Der demografische Wandel verschärft diese Fronten. Die ultraorthodoxen Haredim, deren Geburtenrate trotz eines Rückgangs auf rund sechs Kinder pro Frau noch immer doppelt so hoch ist wie der Landesdurchschnitt, könnten in wenigen Jahrzehnten ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Gleichzeitig verlässt eine wachsende Zahl gut ausgebildeter Israelis das Land – allein 2024 mehr als 40.000, viele aus Schlüsselbranchen wie Hightech und Forschung. Dieser Brain Drain trifft vor allem jene säkularen, steuerstarken Schichten, die traditionell das Rückgrat von Wirtschaft, Militär und staatlicher Verwaltung bilden.

Die Folge ist ein politischer und sozialer Dualismus: Hier das international vernetzte, wirtschaftlich leistungsstarke „Israel der Start-ups“, dort ein wachsender Block von Gruppen, die sich stärker an religiösen Gesetzen, nationalistischen Idealen und der Ausweitung jüdischer Siedlungen orientieren. Diese Kluft gefährdet den inneren Kitt des Zionismus – die Idee eines Staates, der alle sich als jüdisch identifizierenden Zionisten unabhängig von Herkunft oder Religiosität integriert.

Sicherheits- und Militärkrise

Der 7. Oktober 2023 war ein Einschnitt, der das Selbstverständnis Israels erschütterte. In einer koordinierten Operation durchbrachen bewaffnete Einheiten aus dem Gazastreifen – allen voran die militärischen Brigaden der Hamas – den Grenzzaun, töteten etwa 1.200 Menschen und verschleppten rund 240 Geiseln. Für viele Israelis brach damit das zentrale Versprechen des Zionismus – Sicherheit durch militärische Überlegenheit – in sich zusammen.

Die militärische Antwort war und ist bis zum heutigen Tag massiv: monatelange Bombardierungen, Bodeneinsätze und eine vollständige Abriegelung des Gazastreifens. Ziel ist vorgeblich die Zerschlagung der Hamas. Doch bis Mitte 2025 ist die Organisation nicht vollständig besiegt, Geiseln werden noch immer festgehalten, und Israels Streitkräfte sehen sich in einen Abnutzungskrieg verstrickt, der Teile der israelischen Gesellschaft zermürbt.

Parallel wuchs die Gefahr eines Mehrfrontenkriegs. An der Nordgrenze feuerten Hisbollah-Milizen aus dem Libanon Raketen auf israelisches Gebiet, in der Westbank eskalierte die Siedlergewalt, und die israelische Armee musste Kräfte auf mehrere Brennpunkte verteilen. Militäranalysen zeigten: Hätte die Hisbollah im Herbst 2023 ihre volle Schlagkraft entfaltet, wäre Israels Verteidigungsfähigkeit ernsthaft an ihre Grenzen gestoßen.

Die innere Substanz der Armee leidet ebenfalls. Über 100.000 Reservisten haben seit 2023 den Dienst verweigert – teils aus Protest gegen die Regierung, teils aus moralischen Gründen angesichts der hohen zivilen Opferzahlen in Gaza. Die IDF, lange eine Institution, die das Land über soziale und politische Gräben hinweg verband, ist selbst zum Schauplatz gesellschaftlicher Spannungen geworden.

Hinzu kommt eine neue juristische Dimension: Der Internationale Gerichtshof erklärte 2024 die Besatzung der palästinensischen Gebiete für völkerrechtswidrig. Kurz darauf erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Premierminister Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Auch wenn Israel die Zuständigkeit ablehnt, ist dies ein beispielloser Bruch mit der bisherigen internationalen Immunität seiner Spitzenpolitiker.

Internationale Isolation

Die strategische Partnerschaft mit den USA bleibt für Israels Sicherheit zentral, doch die politische Basis dieser Beziehung erodiert. Zwar stellte Washington während des Gaza-Kriegs umfangreiche Militärhilfe bereit und schützte Israel im UN-Sicherheitsrat vor scharfen Resolutionen. Gleichzeitig wächst jedoch in Teilen der US-Gesellschaft die Distanz – besonders unter jüngeren jüdischen Amerikanerinnen und Amerikanern. Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil dieser Generation Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord bewertet. 2023 bis heute kommt es immer wieder zu Massenprotesten jüdischer Gruppen, die unter dem Motto „Not in our name“ einen sofortigen Waffenstillstand fordern.

In Europa war die Solidarität nach dem 7. Oktober zunächst groß, kippte jedoch mit steigenden Opferzahlen. Irland, Spanien, Belgien und Luxemburg traten offen für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein. Selbst bei uns in Deutschland wird inzwischen zaghaft über die Verhältnismäßigkeit israelischer Militäreinsätze diskutiert.

Noch deutlicher ist der Stimmungswandel im Globalen Süden. Bolivien brach Ende 2023 die diplomatischen Beziehungen ab, Chile und Kolumbien zogen ihre Botschafter ab. Auf einem Sondergipfel verurteilten die BRICS-Staaten – darunter neue Mitglieder wie Saudi-Arabien und Ägypten – Israels Vorgehen scharf. Saudi-Arabien legte die geplanten Normalisierungsverhandlungen auf Eis, da die öffentliche Meinung im arabischen Raum eine Annäherung an Israel derzeit nicht toleriert.

In internationalen Foren verschärft sich der Druck. Die UN-Generalversammlung forderte im Dezember 2024 mit breiter Mehrheit den Rückzug aus den besetzten Gebieten. Parallel nehmen Forderungen nach Wirtschaftssanktionen zu, während wissenschaftliche Kooperationen eingefroren und Kulturveranstaltungen boykottiert werden. Israels außenpolitischer Spielraum schrumpft – eine Entwicklung, die viele Beobachter mit der zunehmenden Isolation des Apartheidregimes in Südafrika vergleichen.

Ökonomische Belastungen

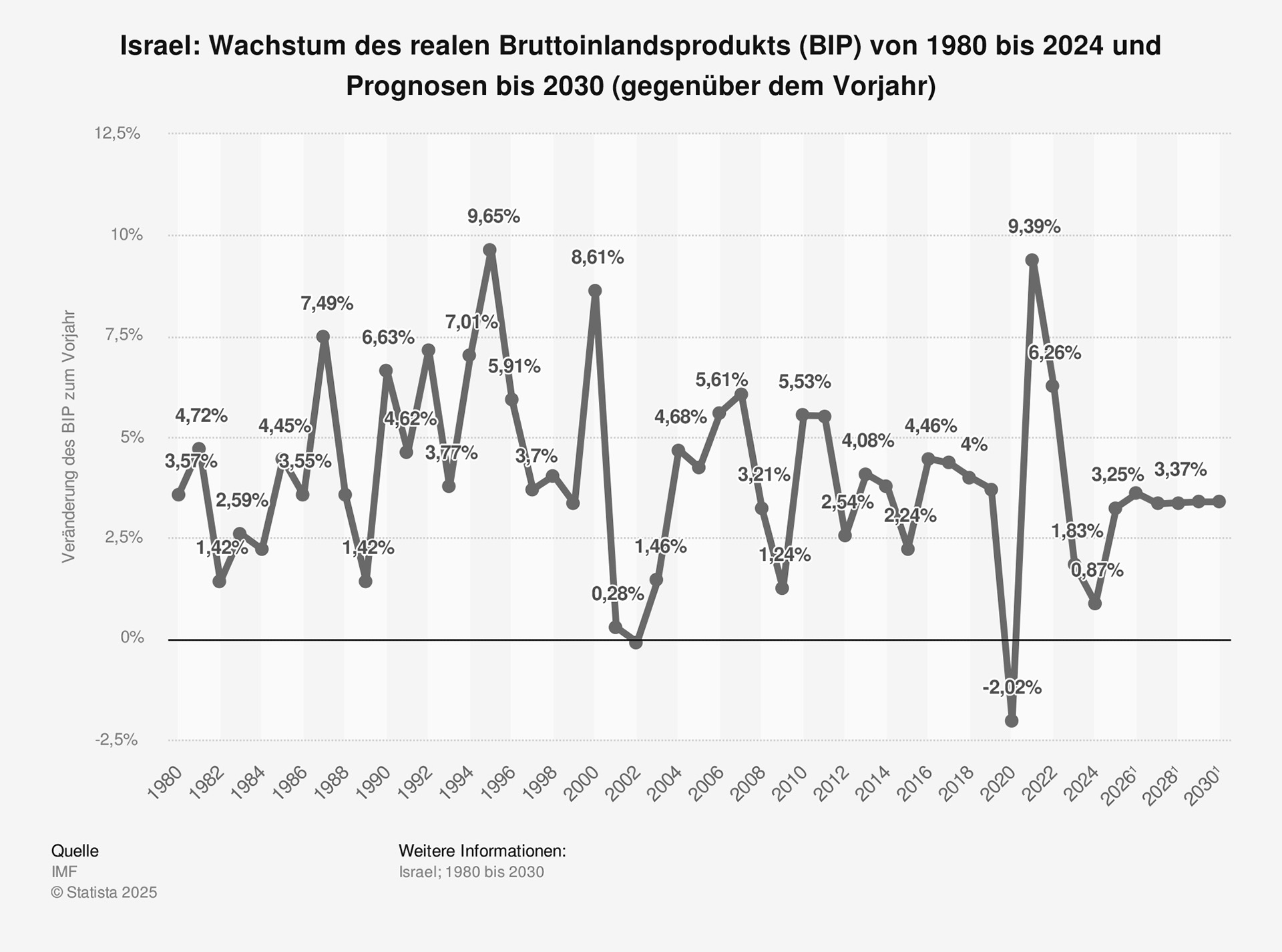

Die Folgen des Gaza-Kriegs haben Israels Wirtschaft empfindlich getroffen. Im vierten Quartal 2023 brach das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr hochgerechnet um fast 20 Prozent ein – der stärkste Rückgang seit Jahrzehnten. Die Ursachen: massive Kriegsausgaben, Einbruch des Konsums, ausbleibende Investitionen und ein dramatischer Rückgang des Tourismus. Im Folgequartal gab es jedoch eine leichte Erholung.

Die direkten Kriegskosten bis Mitte 2025 werden auf mehrere Dutzend Milliarden US-Dollar geschätzt. Drei Nachtragshaushalte waren nötig, um die Verteidigungsausgaben zu decken, während die Kreditwürdigkeit des Landes von internationalen Ratingagenturen herabgestuft wurde. Der Schekel verlor zeitweise deutlich an Wert, was die Zentralbank zu Stützungskäufen zwang.

Besonders der Hightech-Sektor, lange Wachstumsmotor der „Start-up Nation“, leidet unter Investitionszurückhaltung und Abwanderung von Fachkräften. Viele internationale Investoren warten politische Stabilität ab, bevor sie neue Projekte starten. Parallel ist der Tourismus – vom Pilgergeschäft bis zu Geschäftsreisen – eingebrochen; die Verluste gehen in die Milliarden.

Ökonomisch gilt Israel nach wie vor als leistungsfähig, doch die Abhängigkeit von ausländischem Kapital und die Konzentration der Steuerlast auf eine relativ kleine, wohlhabende Bevölkerungsschicht machen das Land verwundbar. Anhaltende Unsicherheit könnte die wirtschaftliche Basis des zionistischen Projekts weiter aushöhlen.

Erosion ideologischer Grundlagen

Das Selbstverständnis des Zionismus – ein ethnoselektiver demokratischer Staat als sichere Heimstatt für sich als jüdisch identifizierende Menschen weltweit – verliert an Bindekraft. Innerhalb Israels hat sich die Gewichtung verschoben: Während die säkulare Gründergeneration den Staat pluralistisch verstand, prägt heute ein nationalreligiöses Denken die Politik. Teile der Regierung sprechen offen von Israel als ausschließlichem „Staat des jüdischen Volkes“ und verknüpfen diese Vorstellung mit einem expansiven Siedlungsprojekt sowie religiösen Symbolzielen, etwa dem Bau eines Dritten Tempels.

Für viele liberale Israelis bedeutet dies eine Abkehr von universellen Werten. Intellektuelle wie Avraham Burg oder der Philosoph Omri Boehm plädieren für einen grundlegenden Neuentwurf, in dem Juden und Palästinenser auf Basis gemeinsamer Bürgerrechte zusammenleben.

Auch die jüdische Diaspora, lange eine tragende Säule des zionistischen Projekts, entfernt sich. Besonders in den USA sind jüngere Generationen kritisch: Sie verurteilen die Besatzungspolitik und stellen zunehmend den exklusiven Charakter des Staates infrage. Gruppen wie Jewish Voice for Peace oder IfNotNow fordern offen ein Ende der Besatzung und gleichberechtigte Rechte für Palästinenser.

International ist ein tiefgreifender Diskurswandel zu beobachten. Berichte von Human Rights Watch (2021) und Amnesty International (2022) stufen Israels Politik gegenüber den Palästinensern als Apartheid ein – eine Wortwahl, die früher als extreme Rhetorik galt, inzwischen aber in den Mainstream der politischen Debatte vorgedrungen ist. Gleichzeitig haben die „Neuen Historiker“ zentrale Gründungsmythen widerlegt, etwa die Darstellung, die palästinensische Bevölkerung habe 1948 freiwillig ihre Heimat verlassen. Selbst prominente Zionisten wie Hillel Halkin erklärten jüngst, das Projekt sei gescheitert, weil es keine tragfähige Antwort auf das Verhältnis zu den Palästinensern gefunden habe.

Ausblick

Vor Israel stehen zwei grundlegend unterschiedliche Zukunftsszenarien.

Szenario 1: Erneuerung durch Reformen

In dieser Variante findet das Land den Weg zu universellen rechtsstaatlichen demokratischen Prinzipien, integriert den ultraorthodoxen Sektor in die Verantwortungsgemeinschaft und leitet einen ethnointegrativen Paradigmenwechsel im Umgang mit den Palästinensern ein. Dies könnte in eine Zwei-Staaten-Konföderation oder einen binationalen Staat mit gleichen Rechten für alle seine Staatsbürger münden. Voraussetzung wäre die Anerkennung der historischen Verantwortung, die Beendigung der Besatzung und ein Prozess der Versöhnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, geht gegen null.

Szenario 2: Verhärtung und Niedergang

Bleibt Israel auf seinem jetzigen Kurs, droht eine fortschreitende internationale Isolation. Wirtschaftlicher Druck, diplomatische Sanktionen und der Verlust der Unterstützung wichtiger Diasporagemeinschaften könnten das Land in eine Lage bringen, die dem späten Apartheid-Südafrika ähnelt. Ein solcher „Südafrika-Moment“ könnte das Ende des zionistischen Staatsmodells einleiten – ob durch geordneten Übergang oder chaotischen Zusammenbruch.

Palästinensische Perspektive

Für viele Palästinenser ist die Zwei-Staaten-Lösung angesichts der Siedlungspolitik obsolet. Die Vision eines demokratischen Einheitsstaats zwischen Mittelmeer und Jordan, in dem alle Bürger gleiche Rechte genießen, gewinnt an Attraktivität. Sie würde das zionistisch rassistische Staatsverständnis grundlegend verändern und könnte so langfristig die einzige tragfähige Basis für ein Ende des Konflikts sein. Ein extrem schmerzhafter, aber notwendiger Prozess.

Fazit:

Israel ist innerlich tief gespalten, militärisch unter Druck, international zunehmend isoliert, wirtschaftlich belastet und ideologisch radikalisiert[1]. Die Zeichen einer historischen Erschöpfung des zionistischen Projekts sind unübersehbar. Ob die Geschehnisse in einen Neuanfang münden oder in den Niedergang, hängt davon ab, ob das Land bereit ist, die bestehenden Strukturen radikal zu überdenken – und das Verhältnis zu den Palästinensern nicht länger als Sicherheitsproblem, sondern als Frage von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu behandeln. Nur so kann Israel zu einer konstruktiven Rolle in der internationalen Gemeinschaft zurückkehren, von der es sich so weit entfernt hat.

Verwendete Quellen:

- Haaretz, +972 Magazine, The Guardian, ejewishphilanthropy.com, Reuters, Times of Israel, Ynet, Al Jazeera, Human Rights Watch, u.a., sowie Daten von UN, ICJ, IStGH, israelischen Behörden (ZBS) und Historikern (I. Pappé).

- Haaretz.co.il

- ejewishphilanthropy.com

- 972mag.com

- theguardian.com

- reuters.com

- cbsnews.com

- timesofisrael.com

- hrw.org

- aljazeera.com

- reuters.com

- newleftreview.org

Titelbild: Andy.LIU / Shutterstock

[«1] Auf die Frage „Unterstützen Sie die Behauptung, dass die israelischen Streitkräfte bei der Eroberung einer feindlichen Stadt ähnlich vorgehen sollten wie die Israeliten bei der Eroberung Jerichos unter Josua, d. h. alle Einwohner töten sollten?“ antworteten 47 Prozent aller Befragten mit „Ja“. 65 Prozent der Befragten antworteten, dass es eine zeitgenössische Inkarnation Amalek gibt, und 93 Prozent von ihnen meinten, dass das Gebot, die Erinnerung an Amalek auszulöschen, auch für dieses moderne Amalek relevant sei. Haaretz