„Politik im Defizit – Austerität als fiskalpolitisches Regime“

So lautet der Titel einer Studie von Wolfgang Streeck und Daniel Mertens vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln [PDF – 1,3 MB]. Der Soziologe Wolfgang Streeck und heutige Direktor des MPIfG beschreibt mit seinem Koautor wie es zu einer graduellen Verschärfung der fiskalischen Situation und zu chronischen Defiziten mit dem Ergebnis einer zunehmenden Staatsverschuldung kam. Diese Staatsverschuldung sei zur beherrschenden Rahmenbedingung wohlfahrtsstaatlicher Politik geworden und habe zu einem fiskalpolitischen Regime der „Austerität“, also einer strikten staatlichen Sparpolitik geführt.

Das Diskussionspapier ist eine Beschreibung der politischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, aber es enthält weder eine ausreichende Analyse der Ursachen für die herrschende „Austeritätspolitik“, noch ein Angebot zur Überwindung des Weiter-so. Wolfgang Lieb

Streeck und Mertens fassen ihr Diskussionspapier wie folgt zusammen:

„Ein Regime fiskalischer Austerität hatte sich schon vor der „Finanzkrise“ auch in Deutschland fest etabliert. Die Finanzkrise, einschließlich der zur Ablösung der Einsparungsrhetorik der Großen Koalition installierten „Schuldenbremse“, hat seine graduelle Entwicklung sprunghaft beschleunigt und ihre Ergebnisse weiter befestigt. Das Defizit, die Staatsschulden, die grundgesetzlich vorgeschriebenen Bemühungen um ihre Beseitigung und das absehbare regelmäßige Scheitern derselben werden die Politik des nächsten Jahrzehnts beherrschen. In Deutschland hat das fiskalische Austeritätsregime mittlerweile Verfassungsrang und ist auf dem Weg, die Sozialstaatsklausel des Grundgesetzes praktisch zu suspendieren. Unter den vielen krassen strategischen Fehlern der Müntefering-Steinmeier-SPD war die nie mehr rückgängig zu machende Konstitutionalisierung fiskalischer Austerität wahrscheinlich der größte. Der auf unabsehbare Zeit hegemonial institutionalisierte Defizit- und Schuldendiskurs wird Staat, Politik und soziale Demokratie auf Dauer als Problem statt als Lösung definieren, trotz und gerade wegen der in der Weltwirtschaftskrise am Ende des neoliberalen Zeitalters von Neuem erwiesenen Unentbehrlichkeit der öffentlichen Gewalt für die Funktionsfähigkeit der privatkapitalistischen Wirtschaft.“ (S. 32)

Dieses Fazit wird grob skizziert wie folgt begründet:

Die Empirie zeige seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ständig wachsende Staatsausgaben im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Die Ursache liege darin, dass in den drei Jahrzehnten der Nachkriegsprosperität dem Interventionsstaat eine ständige Ausweitung seiner Auf- und Ausgaben abverlangt worden sei,

„entweder im Sinne des „Wagner’schen Gesetzes“ zur Bedienung eines mit der modernen Entwicklung notwendig wachsenden Bedarfs an Kollektivgütern (Musgrave 1958) oder gemäß der frühen „Public-Choice“-Schule als Ergebnis eines erfolgreichen „rent seeking“ immer besser organisierter partikularer Interessengruppen (Buchanan/Wagner 1977, 1978). (S. 29)

Im Ergebnis habe das zu ständig steigenden Kosten der sozialen Sicherung geführt, da bei uns „die Stärke der Gewerkschaften langsamer als anderswo“ zurückging und die entenversicherung „zur Eindämmung des Klassenkonflikts am Arbeitsmarkt“ für die Frühverrentung genutzt wurde.

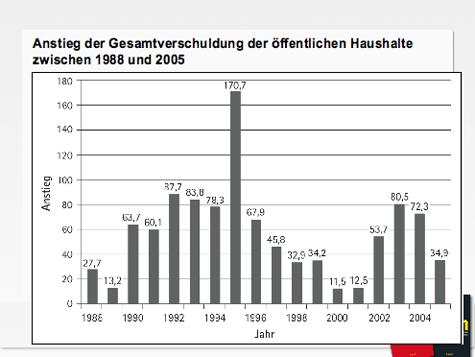

Trotz der mit Beginn der Austeritätspolitik kaum mehr zu überblickenden Reihe von „Haushaltssicherungsgesetzen“ und „Sparpaketen“ in den 80er Jahren und dann wieder ab Mitte der 90er Jahr, die „mit der Zeit immer sichtbarere Spuren im Leistungskatalog des Sozialstaats der Nachkriegsjahre hinterließen“,

sei es nicht gelungen die Neuverschuldung zu beenden. So sei es dann in Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts zur Bekämpfung der dauerhaft wachsenden Haushaltsdefizite vor allem unter der Kanzlerschaft Gerhard Schröders zu dramatisch inszenierten Rettungsaktionen gekommen. (Renten“reformen“, Arbeitsmarkt“reformen“). Diesen „Rettungsaktionen“ sei jedoch nur ein begrenzter Erfolg beschieden gewesen

„nicht nur wegen des Widerstandes starker Interessengruppen, sondern auch, weil die politische Logik unter den veränderten Vorzeichen institutionalisierter Austeriät es erforderlich (!) machte, parallel zur Kürzung der Staatsausgaben die Steuern wenn nicht zu senken, so sie doch nicht weiter steigen zu lassen.“ (S. 23)

Die Zuschüsse des Bundes an die Träger der Sozialversicherung, insbesondere an die Rentenversicherung, immer wieder auch an die Arbeitslosenversicherung und seit Kurzem auch an die gesetzliche Krankenversicherung nahmen zu. Die entsprechenden Aufwendungen hätten 1970 lediglich 13,5% des Bundeshaushalts in Anspruch genommen, 2009 seien sie bei 34,3 % gelegen.

„Im selben Zeitraum stiegen die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung von 9,8 Prozent des Sozialprodukts auf 14,6 Prozent, während die Steuereinnahmen des deutschen Staates seit Anfang der 1970er-Jahre um einen Mittelwert von ungefähr 23 Prozent herum stagnierten“ (S. 19)

Den Umstand, dass Beiträge als Abgaben leichter zu erhöhen sind, als Steuern habe die Regierung Kohl genutzt, um die Wiedervereinigung mit dem Versprechen durchzusetzen, dass keine Steuererhöhungen notwendig wären.

„Er konnte sein Versprechen halten, weil ihm die Ausdehnung der sozialen Sicherungssysteme auf den Osten die Möglichkeit eröffnete, statt der Steuern die Sozialversicherungsbeiträge zu erhöhen. Im Ergebnis bedeutete dies eine besonders degressive Art der Besteuerung, die ganz nach dem Geschmack der Klientel der damaligen CDU-FDP-Regierung war. So stieg der Beitragssatz zwischen 1990 und 1998 um nicht weniger als 6,6 Prozentpunkte.“ (S. 19)

1995 und 1996 sei es zu einer Einigung zwischen Regierung und Opposition sowie Gewerkschaften und Arbeitgebern gekommen, der zufolge der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung 40 Prozent des Bruttolohns nicht übersteigen solle.

Wenn man also die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme nicht radikal zurückschneiden wollte und der Rückgriff auf Beitragserhöhungen versperrt war, dann musste das Wachstum der Sozialausgaben aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden.

„Damit begann ein allmählicher Übergang des deutschen Sozialstaats von seiner ursprünglichen Beitrags- zu einer gemischten Beitrags- und Steuerfinanzierung.“ (S. 20)

Interessant ist auch die Beschreibung des Umstiegs von der früheren Arbeitslosenhilfe zu Hartz IV. Der Anteil für die Grundsicherung für Arbeitssuchende sei seit Anfang der 70er Jahre mit Zunahme der Arbeitslosigkeit dramatisch gewachsen, nämlich von unter einem auf nicht weniger als 12,7% des Haushalts.

„Arbeitslosenhilfe und ALG II waren beziehungsweise sind steuerfinanziert und wären deshalb wohl grundsätzlich leichter zu kürzen als die beitragsfinanzierten Sozialleistungen.“ (S. 20)

Durchsetzbar sei diese „Reform“ jedoch nur mithilfe einer Reihe von Konzessionen gewesen, die den vom Bund zu tragenden Kostenanteil an der vereinheitlichten Grundsicherung immer weiter heraufgetrieben hätten.

„Tatsächlich war die Grundsicherung für den Bund am Ende nicht etwa billiger, sondern deutlich teurer als die Arbeitslosenhilfe, was auch an zahlreichen gesetzestechnischen Fehlern lag (…). Dennoch konnte die Bundesregierung das Projekt nicht fallenlassen, unter anderem, weil eine große Zahl von Städten und Gemeinden wegen der in den zurückliegenden Jahren ständig gestiegenen Belastung durch die von ihnen getragene Sozialhilfe zahlungsunfähig zu werden drohten und die Reform eine teilweise Verlagerung der auf Gemeindeebene anfallenden Sozialhilfeausgaben auf den Bund beinhaltete. Jeder Versuch einer künftigen Bundesregierung, die nach langen traumatischen Auseinandersetzungen gefundene Regelung wieder zur Disposition zu stellen, würde nicht nur alte Wunden neu aufreißen, sondern auch zu heftigen Konflikten mit Ländern und Gemeinden innerhalb des deutschen Finanzföderalismus führen.“ (S. 21f.)

Als nicht disponibler Ausgabenposten – über die Steuerfinanzierung von sozialstaatlichen Leistungen hinaus – kam noch der Schuldendienst dazu. Er stieg von 3,1 auf 14,2% der Bundesausgaben und damit zum zweitgrößten Fixposten.

„Auch ohne höhere Zinsen …hatte der Bundeshaushalt Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrhundertwende bereits einen Zustand erreicht, in dem die gesamte Nettokreditaufnahme dazu verwendet werden musste, die Zinsen auf die Altschuld zu bezahlen.“ (S. 22)

Der politisch verfügbare Anteil des Bundeshaushalts – also der politische Gestaltungsraum – sei so über fast vier Jahrzehnte immer weiter zurückgegangen.

„Unter der zweiten Regierung Schröder, waren dann alle Finanzierungsreserven aufgebraucht (beispielsweise konnte der Verteidigungshaushalt nicht weiter schrumpfen), der Ausweg in Beitragserhöhungen war aus wirtschaftlichen Gründen versperrt, der Anstieg der Sozialausgaben ging weiter, höhere Zinsen konnten nicht ausgeschlossen werden, und mit erneuerter Inflation war nach Abtretung der Geldpolitik an die Europäische Zentralbank nicht zu rechnen. Die politisch kostspieligen und am Ende wahrscheinlich selbstmörderischen sogenannten „Hartz-Reformen“ sind nur vor diesem

Hintergrund zu verstehen.“ (S. 22)

Mit der Finanzkrise sei jedoch die Austeritätspolitik über Nacht außer Kraft gesetzt worden, Keynes sei zurückgekommen. Es habe eine sprunghafte Vergrößerung der öffentlichen Schuldenlast gegeben, weit über alle bisherigen Zuwachsraten hinaus. Das werde den Ausbruch aus dem Austeritätsregime allerdings nur noch schwieriger, ja unwahrscheinlicher machen, als er es vor der Krise gewesen sei.

„Konsolidierung kann durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen oder eine Kombination von beiden stattfinden. Die schwarz-gelbe Regierung hat aber statt Steuererhöhungen Steuersenkungen angekündigt. Da vor allem die FDP, wohl aber auch die CSU hiervon nicht wird abgehen können, ohne ihr politisches Überleben zu riskieren, müsste die nunmehr von der Verfassung vorgeschriebene Konsolidierung des Bundeshaushalts allein durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, und zwar unter Einarbeitung der versprochenen und teils bereits realisierten zusätzlichen Sozialleistungen für Familien und Einkommensschwache.“(S. 27)

Die Autoren kommen letztlich zum Ergebnis, dass die Schulden weiter wachsen werden – auch nach dem Ende der Finanzkrise und trotz „Schuldenbremse“. Damit werde die Sorge um die Staatsfinanzen und das Defizit endgültig zum Zentralthema staatlicher Politik des nächsten Jahrzehnts. Zwar könnten konservative Regierungen mit hohen Staatsschulden besser leben als sozialdemokratische, denn Defizite lieferten gute Argumente gegen gestaltende und umverteilende Politik, während Steuererhöhungen zulasten der eigenen Klientel gehen würden und schließlich die Zinsen auf die Staatsschuld sichere Einkommen für die begüterten Schichten seien.

Aber das Wachstum der „ererbten“ Pflichtaufgaben werde trotz weiterer Kürzungen von Sozialleistungen und weiterer Einschnitte in die noch disponiblen Ausgaben die staatliche Handlungsfähigkeit immer weiter einschränken, so dass sich Politik auf die Verwaltung von in der Vergangenheit begründeter Ansprüche an die öffentlichen Finanzen reduziere.

Die sich öffnende Schere zwischen staatlichen Einnahmen und Ausgaben habe zu einer zunehmenden „Unregierbarkeit“ demokratischer Gesellschaften geführt.

„Statt auf gestaltende Politik, die ihre Legitimation aus der Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse nach öffentlichen Leistungen beziehen will, stützt sich das neue Regime auf Interessen, die für sich selber sorgen wollen und können, nicht aber auch noch für andere.“ (S. 30)

Einen denkbaren aber doch wohl unrealistischen Ausweg aus der Fiskalkrise sehen die Autoren im skandinavischen Steuerregime:

„Was im Besonderen Deutschland angeht, so würde eine Lösung der Fiskalkrise auf der Einnahmeseite wohl nichts Geringeres erfordern als einen Pfadwechsel hin zu einem wie immer ausgestalteten „skandinavischen“ Steuerregime: einem Regime mit sehr niedriger, international konkurrenzfähiger Kapitalbesteuerung und vergleichsweise hohen Einkommens- und, vor allem, Verbrauchssteuern (Ganghof 2005). Aber wie ein solcher Wechsel zu bewerkstelligen wäre, hat noch niemand zu sagen vermocht.“ (S. 30)

Einen weiteren Lösungsweg sieht die Studie in der Erhöhung der Staatseinnahmen durch Gebühren:

„Bliebe die Möglichkeit, zur Erhöhung der Staatseinnahmen auf Gebühren zurückzugreifen und damit einem sich ausbreitenden Gemeinverständnis entgegenzukommen, in dem der Bürger sich als Kunde erlebt und den Staat nicht als legitimen Vertreter von Kollektivinteressen, sondern als Dienstleister. In der Tat scheinen sich Gebühren auf dem Vormarsch zu befinden, etwa für die Benutzung von Fernstraßen oder zur Abgeltung eines Teils der Kosten eines Universitätsstudiums. Auch hier aber türmen sich die Schwierigkeiten, die damit zu tun haben, dass den Wählern plausibel gemacht werden müsste, dass etwas, das sie bisher umsonst bekommen zu haben glauben, jetzt plötzlich einen Preis haben soll.“ (S. 31)

Wolfgang Streeck und Daniel Mertens gelangen insgesamt zu einer düsteren und bedrückenden Perspektive:

„Politik in Zeiten der Austerität verschiebt sich immer weiter und vielleicht endgültig von Gesellschaftsgestaltung zur Verteidigung von Besitzständen: privater gegen den Zugriff des Steuerstaats und öffentlicher gegen Einschnitte in überkommene Programme. Zur Abdeckung anderer Interessen fehlt das Geld; nicht nur kann Politik es sich nicht leisten, sie auf sich zu ziehen, um aus ihnen Legitimität zu gewinnen, sondern sie muss sie im Gegenteil durch effektives Erwartungsmanagement abwehren, um nicht an Legitimität zu verlieren; hier vor allem haben die Inszenierungen der „Post-Demokratie“ ihren Platz. Je mehr Politik an materieller Responsivität verliert, desto mehr muss sie zu Unterhaltung werden; je mehr ihre disponiblen Ressourcen schwinden, desto weniger dürfen ihre Bürger von ihr erwarten, und desto weniger erwarten sie. Damit schrumpft der Kern des demokratischen politischen Systems und ändert zugleich seine Gestalt, während sein ausgegliederter Rand immer größer wird – nicht unähnlich der historischen Transformation des in der Nachkriegszeit entstandenen und im Prozess der Liberalisierung der Nachkriegsordnung bis an die Grenzen der Unkenntlichkeit veränderten Systems der industriellen Arbeitsbeziehungen“. (S. 32)

Kritik:

Die Autoren zeichnen die Entwicklung der Staatsverschuldung zwar durchaus empirisch begründet nach, doch es ist sozusagen ein soziologischer Blick auf die Oberfläche.

Dabei gerät vor allem die Wirtschaftspolitik und das ihr zugrunde liegende gesellschaftspolitische Leitbild der zurückliegenden dreißig Jahre aus dem Blickfeld. Es wird – wie Albrecht Müller schon vor einiger Zeit geschrieben hat – beispielsweise beim durchaus nicht geradlinig verlaufenden Anstieg der Verschuldung außer acht gelassen, dass die Verringerung der Staatschulden z.B. in Schweden, in den USA oder in Großbritannien erkennbar auf eine politisch herbeigeführte ökonomische Erholung zurückzuführen war. Auch die kleine Verbesserung der öffentlichen Finanzlage in Deutschland zwischen 1998 und 2001 ist im Zusammenhang mit dem damaligen leichten Aufschwung zu sehen, genauso wie umgekehrt der Schudenanstieg nach dem Abbruch der konjunkturellen Entwicklung zwischen 2002 und 2005. Auch Steinbrücks Hoffnungen auf einen ausgeglichenen Haushalt stützten sich vor allem auf die leichte wirtschaftliche Erholung zwischen 2006 bis zum Ausbruch der Finanzkrise.

Eine der Hauptursachen für die fiskale Krise war nicht der von den Autoren so gescholtene „Bastardkeynesianismus“ mit dem Defizite in schlechten Zeiten gemacht wurden, diese aber in guten Zeiten nicht wieder zurückgeführt wurden. In der Zeit zwischen den 80er Jahren bis heute wurde schließlich überhaupt keine keynesianische Wirtschaftspolitik betrieben, sondern umgekehrt setzte sich das neoliberale Wirtschaftsparadigma weltweit durch. Das heißt der Staat hatte sich aus einer marktstabilisierenden und konjunkturfördernden Wirtschaftspolitik herauszuhalten und bestenfalls „strukturell“ für Verbesserungen der Investitionsbedingungen zu sorgen. Die Ergebnisse kennen wir: vergleichweise geringe Wachstumsraten der Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit und damit geringe Beiträge an die sozialen Sicherungssysteme und deren Defizite. Hinzu kam die von den Autoren selbst kritisierte Finanzierung der Lasten der Vereinigung vor allem über die gesetzliche Rentenversicherung.

Nicht übertriebenes Anspruchsdenken, sondern real stagnierende Löhne, die Ausweitung des Niedriglohnsektors und dauerhafte Massenarbeitslosigkeit haben die staatlichen Zuschüsse in die Sozialsysteme erzwungen. Zumal eine „Bürgerversicherung“, in die alle einbezogen wären, verworfen wurde.

Verschärft wurde die Verschuldung durch den „Steuersenkungswahn“ und dem Mythos der Senkung der „Lohnnebenkosten“ im Interesse der Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Erst kürzlich hat das IMK vorgerechnet, dass Bund, Länder und Gemeinden jährlich über 51 Milliarden pro Jahr mehr einnehmen würden, wenn noch die Steuergesetze von 1998 gälten. Das Mitglied des Sachverständigenrats, Peter Bofinger, kam zu ähnlichen Summen.

Eine Konsolidierung der Haushalte über Steuererhöhungen schließen Streeck und Mertens zwar nicht grundsätzlich aus, halten sie aber für problematisch bzw. unrealistisch.

Das mag angesichts der herrschenden politischen Konstellation zwar realistisch sein, eine wirkliche Bekämpfung der massenhaften Steuerhinterziehung bzw. Steuerflucht, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf angelsächsischem Niveau, die Anhebung des Spitzensteuersatzes für wirklich Bestverdienende oder andere steuerliche Heranziehung der Gewinner der Umverteilungspolitik der letzten dreißig Jahre würde jedoch gleichzeitig auch die These der Autoren von der fiskalpolitischen Dauerkrise und von einem geradezu historischen Trend in die Austeritätspolitik widerlegen.

Die Studie beschreibt einen beängstigenden Trend zum Verlust staatlicher Handlungsfähigkeit und damit ein Zusammenschrumpfen des Kerns des demokratischen politischen Systems.

Bei positiver Würdigung könnte man darin einen Appell zur Umkehr sehen, nimmt man die Studie aber als eine empirisch begründete, zwangsläufige Fortschreibung der Austeritätspolitik, dann muss man leider feststellen, dass die Soziologie keine Alternative zum „Weiter-so“ aufzeigt. Und das ist zu wenig für eine Wissenschaft, die sich einstmals als „Gesellschaftswissenschaft“ verstanden hat, die auch den Anspruch hatte, Angebote zur Überwindung und Verbesserung des Bestehenden zu machen.