Zum in der Überschrift genannten Thema habe ich am 2. Oktober beim NachDenkSeiten-Gesprächskreis Mannheim einen Vortrag gehalten. Da das Thema vermutlich viele Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten interessiert, veröffentlichen wir den Text des Vortrages. Albrecht Müller.

Verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der NachDenkSeiten!

Da ich schon früh, schon mit zwölf Jahren, politisches Interesse hatte, überblicke ich inzwischen 75 Jahre deutscher Geschichte. Dieser Zeitraum umfasst den Beginn des Kalten Krieges und die Konfrontation der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts einschließlich des Mauerbaus, dann den Beginn der Entspannungspolitik Anfang der sechziger Jahre und ihre praktische Umsetzung ab der Kanzlerschaft Willy Brandts im Oktober 1969, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KSZE 1975, den Fall der Mauer 1989, Putins Rede im Deutschen Bundestag im September 2001 und die Wiederbelebung des Konfliktes einschließlich der Ermunterung, wieder kriegstüchtig zu werden.

Die friedenspolitische Erziehung begann bei mir mit den Bombenangriffen auf Heilbronn und Mannheim. Mein Heimatdorf liegt genau zwischen den beiden vom Krieg besonders betroffenen Städten – 40 km südöstlich von Mannheim, 40 km nordwestlich von Heilbronn. Der Feuerschein der beiden brennenden Städte erleuchtete den Nachthimmel. In der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943 war das in Mannheim besonders schlimm. Das nächtliche Feuer am Himmel war auch für einen Fünfjährigen bedrohlich und in gewisser Weise wegweisend für das künftige Denken. (Der Text bei Wikipedia zu den Bombenangriffen auf Mannheim ist recht informativ. Siehe hier.)

Damals und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war von vielen Erwachsenen immer wieder zu hören: Nie wieder Krieg! – Eine logische Schlussfolgerung auf der Basis eigener Erfahrung.

In meinem Elternhaus lebten Ausgebombte, also Menschen, deren Zuhause durch Bombenangriffe zerstört worden war, sie kamen aus Karlsruhe; dann Flüchtlinge und Vertriebene, dann Kriegsheimkehrer. Nie wieder Krieg! Das war die Lehre vieler Menschen aus dem, was sie erlebt hatten.

Dann wurden wir 1950 völlig überrascht von der Absicht des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, Deutschland, genauer gesagt Deutschland West, wieder militärisch aufzurüsten. „Wiederbewaffnung“ hieß das Zauberwort. Das war der seltsame Begriff, der damals benutzt wurde, um zu beschreiben, was Adenauer den westlichen Alliierten angeboten hatte.

Zum Kabinett Adenauer gehörte ein Innenminister, damals ebenfalls CDU, mit Namen Gustav Heinemann. Heinemann sah sich von Adenauer hintergangen. Er, Gustav Heinemann, und einige Mitstreiter – darunter Erhard Eppler und Diether Posser – gründeten eine neue Partei – die Gesamtdeutsche Volkspartei, die GVP. Das war die erste Partei, für die ich zusammen mit meinen älteren Brüdern Plakate geklebt habe. Leider war die GVP bei der folgenden Bundestagswahl im Jahre 1953 nicht erfolgreich.

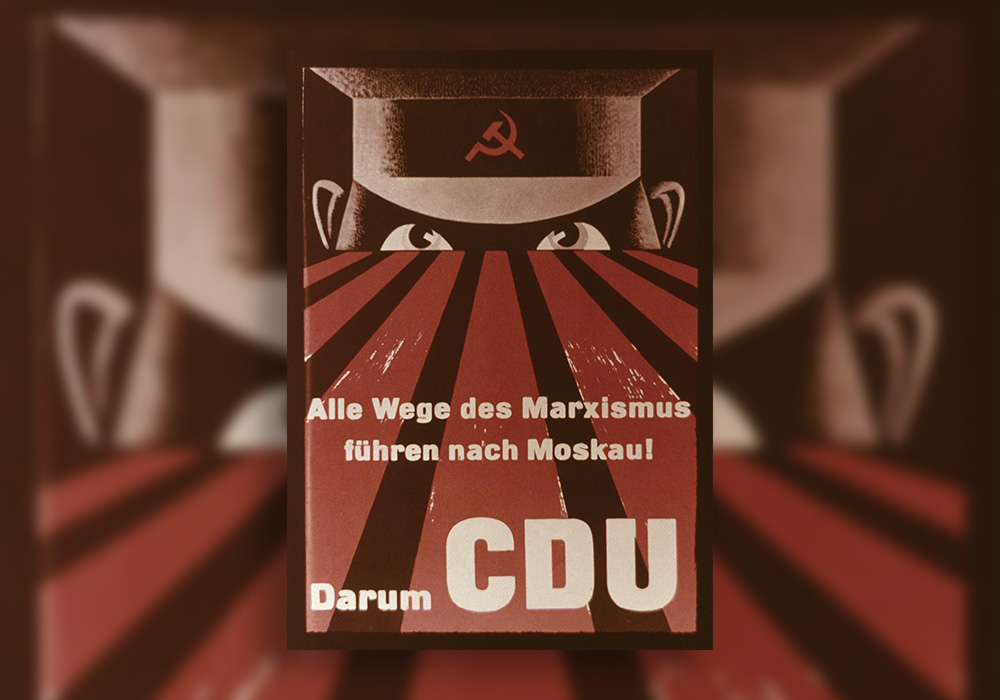

Adenauer hatte freie Hand, er rüstete auf. Er beförderte und pflegte das Feindbild Russland. Es gab damals ein einschlägiges und schlimmes Plakat der CDU, später ähnlich auch von der NPD: „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“. So lautete der Slogan. Siehe hier:

Noch wichtiger für die Indoktrination: ein bedrohlich dreinschauender Sowjetsoldat. Das ist der Russe, wie wir ihn sehen sollten: böse, hinterhältig, gewaltbereit.

Adenauers Propaganda war perfekt. Er erreichte bei der Wahl 1953 einen gewaltigen Anstieg auf dann 45,2 Prozent der Zweitstimmen für CDU/CSU. Die SPD verlor Stimmen und landete bei 28,8 Prozent.

Dieser Sieg der CDU/CSU war auch das Ergebnis eines penetrant betriebenen Feindbildaufbaus. Damit verbunden war zwangsläufig die harte Trennung der beiden Teile Deutschlands, der Bundesrepublik und der DDR. Und zugleich die Trennung der Welt in den sogenannten Ostblock und den Westen.

Am 13. August 1961 wurde die Trennung durch eine Mauer besiegelt – gebaut von den Bausoldaten der DDR. Für viele Menschen und Familien hatte das insgesamt grauenhafte Folgen.

+++

Ende der Fünfzigerjahre gab es einen kleinen Kreis um den Berliner Regierenden Bürgermeister Willy Brandt, in dem erste Überlegungen für eine neue Ostpolitik angestellt wurden: für die Friedens- und Entspannungspolitik. Diese Information habe ich von Horst Grabert, der zu dem Kreis um Willy Brandt gehörte. 1972 und 1973 war Horst Grabert dann Chef des Bundeskanzleramtes und damit auch mein Chef. Später waren wir miteinander befreundet und trafen uns auch privat. Aus diesen Gesprächen habe ich die beschriebene Information über die frühen Überlegungen zu einer möglichen Entspannungspolitik.

Willy Brandt und Egon Bahr berichteten von den neuen Überlegungen dann bei einer Tagung der Evangelischen Akademie im bayerischen Tutzing. Ihre dort postulierte Parole lautete: „Wandel durch Annäherung“. Das war bewusst einschmeichelnd ins westlichen Denken formuliert: Sie versprachen einen Wandel im Osten, wenn wir die harte Konfrontation abbauen. Damit konnten sie auch eher konservative Kreise ansprechen.

Trotz vieler Schwierigkeiten konnte dann Willy Brandt im Oktober 1969 in seiner ersten Regierungserklärung als neuer Bundeskanzler der ersten Koalition aus SPD und FDP verkünden:

Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.

Diese Parole und die neue Ostpolitik wurden anschließend praktisch umgesetzt – in Verträgen mit Moskau, Warschau und Prag. Das wichtige Versprechen in diesen Verträgen mit ehemaligen Feinden war der sogenannte Gewaltverzicht.

Im Zuge dessen kam es dann auch zu mehreren Gesten der Verständigung: beispielsweise der Kniefall Willy Brandts in Warschau, gemeinsame Bootsfahrten mit dem Generalsekretär der KPdSU, Breschnew, im Schwarzen Meer, Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt, Gegenbesuch des Ministerpräsidenten der DDR, Willi Stoph, in Kassel.* 1975 dann gab es die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zu dieser Zeit war Helmut Schmidt Bundeskanzler. Auch er machte einen Besuch in der DDR. Zu erwähnen bleibt noch das gute Einvernehmen des späteren Bundeskanzlers Helmut Kohl mit dem Generalsekretär der KPdSU, Gorbatschow.

Die Verständigung mit Russland hatte auch praktische Konsequenzen für den Alltag vieler Bürgerinnen und Bürger. Es gab viele neue Städtepartnerschaften und Partnerschaften zwischen Schulen. Zwei konkrete Beispiele aus unserer Nachbarschaft will ich ansprechen: Speyer hatte und hat einen regen Austausch mit dem russischen Kursk. Auch das Trifels-Gymnasium in Annweiler, dessen Direktorin meine verstorbene Frau Anke war, pflegte einen regen Austausch mit einem Gymnasium in Moskau. Eine Gruppe von Schülern und Lehrern besuchte die Schule in Moskau. Damals war ich Bundestagsabgeordneter für die Südpfalz und begleitete die Gruppe von Lehrern und Schülern aus Annweiler mit nach Moskau. Im Gegenzug kamen russische Lehrer und Schüler nach Annweiler.

Wie viele andere Kontakte ist auch dieser eingeschlafen. Man könnte auch sagen: Dieser rege Austausch ist ein Opfer der inzwischen viel schlechteren Beziehungen zwischen dem Westen und Russland geworden.

Resümierend kann man feststellen, dass der Kalte Krieg spätestens mit der Regierungserklärung von Willy Brandt am 28. Oktober 1969 beendet war. Darüber gibt es in der Geschichtsschreibung heute einen Dissens. Das Ende des Kalten Krieges wird häufig auf den Fall der Mauer 1989 datiert. Das ist aus meiner Sicht gänzlich falsch. Der Kalte Krieg war Ende der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts beendet.

Ich war 1969 Redenschreiber des damaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller und dann ab Dezember 1969 verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für Wahlkämpfe der SPD. In beiden Funktionen hatte ich engen Kontakt mit russischen Journalisten und Mitarbeitern der russischen Botschaft. Das waren rundum fast schon freundschaftliche Beziehungen – kein Hauch von Kaltem Krieg.

Von einer Begebenheit aus jener Zeit will ich kurz erzählen, weil daran sichtbar wird, wie unterschiedlich der Blick der politisch Verantwortlichen und der Blick amtlicher Stellen, zum Beispiel des Verfassungsschutzes, auf die Beziehungen zwischen Ost und West damals war: Ich war 1970 verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der SPD und damit zugleich zuständig für Meinungsumfragen. Eines Tages meldete sich ein Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft mit Namen Abraschkin – ob er mal vorbeikommen könne. Es sei seine Aufgabe, Moskau über die Meinung der Deutschen zur neuen Entspannungspolitik zu informieren. Ich hätte ja sicher einen Überblick darüber. Deshalb wolle er mit mir sprechen. So kam es dann zu regelmäßigen Gesprächen.

Eines Tages hatte ich keine Zeit für eine Terminvereinbarung und ließ dem Legationsrat Abraschkin von meiner Sekretärin ausrichten, er möge am folgenden Samstag zu mir nach Hause kommen. Er kam mit Blumenstrauß und Wodka. Wir hatten ein ausnehmend interessantes Gespräch. Zum Beispiel meinte er zu dem von uns im Westen ziemlich verhassten Walter Ulbricht, dieser sei sehr für bessere Kontakte zum Westen, also ganz und gar nicht der übliche Typ, wie wir im Westen ihn sahen.

Als ich am folgenden Montag ins Büro kam, meinte meine Sekretärin, ich solle sofort zu meinem Chef, dem Bundesgeschäftsführer der SPD, kommen. Das war damals Hans-Jürgen Wischnewski. Er stand lachend hinter seinem Schreibtisch und meinte: Wenn ich schon an einem Samstag einen Russen zu mir nach Hause kommen lasse, dann doch bitte ohne Blumenstrauß und Wodka. Offensichtlich hatte der Verfassungsschutz den Legationsrat der sowjetischen Botschaft beobachtet. Ich fand das damals und finde es immer noch grotesk.

An dieser kleinen Geschichte können Sie auch sehen, wie unterschiedlich der Fortschritt im Umgang zwischen West und Ost, in diesem Fall zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion damals war. Die politisch Verantwortlichen waren auf Verständigung ausgerichtet, der Verfassungsschutz hinkte hinterher.

Es folgten dann in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts politische Entscheidungen, die das politische Einvernehmen zwischen Ost und West hätten massiv eintrüben müssen. Zunächst geschah das nicht. – Obwohl sich die NATO in den neunziger Jahren bis an die Grenzen Russlands ausdehnte, ging Russland zunächst nicht auf Konfrontation. Im Gegenteil. Westliche Kreise tummelten sich in Moskau und anderen Regionen Russlands. Der damalige russische Präsident Jelzin ließ zu, dass Russland kräftig ausgeplündert wurde.

Der ab Ende 1999 amtierende Präsident Putin pflegte trotz NATO-Ausdehnung enge Kontakte zum Westen, geradezu herausragend zu Deutschland. Ihm wurde am 25. September 2001 die Ehre zuteil, im Deutschen Bundestag zu sprechen. Erstaunlicherweise beklagte er in dieser Rede die Ausdehnung der NATO bis an Russlands Grenzen nicht. Und er machte sogar ein freundschaftliches Angebot zur Zusammenarbeit – von Lissabon bis Wladiwostok, wie es hieß. Wäre ich Russe, dann würde ich Putin deshalb totales Versagen vorwerfen.

Offensichtlich hat Putin später gemerkt, dass er sich 2001 vertan hatte. Bei seinem Auftritt vor der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 hörte man dann von ihm andere Töne: Die NATO-Erweiterung sei ein „provozierender Faktor“, ließ Putin wissen.

Immerhin können wir festhalten: Putin war 2001 in Bonn und 2007 in München zu Besuch. Heute würde er nicht mehr eingeladen. Und wenn er käme, dann müsste er befürchten, auf der Basis des Beschlusses des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag festgesetzt zu werden. Der Internationale Strafgerichtshof hat nämlich Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Putin erlassen. Das Gericht wirft ihm vor, für die Verschleppung von ukrainischen Kindern verantwortlich zu sein.

In nur 20 bis 25 Jahren, von Putins Rede im Deutschen Bundestag im September 2001 bis heute, ist die Lage in Europa also um vieles schwieriger und schlechter geworden – schlimm geworden. Wir haben Krieg in der Ukraine und damit in Europa. Wir müssen fürchten, dass die Konflikte schärfer werden. Der Einsatz besonderer Waffen wie beispielsweise von Drohnen macht die Gemengelage undurchsichtig, unsicher und besonders gefährlich.

+++

Die Veranstalter haben mir aufgetragen, Gedanken über eine neue Sicherheitspolitik in Europa vorzutragen und dabei das Erbe Willy Brandts zu beachten.

Willy Brandt würde, wenn er noch leben würde, mit großer Sicherheit seinem Parteigenossen, dem Bundesverteidigungsminister Pistorius, widersprechen, wenn dieser so dahinfantasiert, wir sollten kriegstüchtig werden. Er würde, wie Sie in Ihrer Einladung formuliert haben, darauf pochen, dass wir friedensfähig werden.

Was wären die Elemente einer neuen Sicherheitspolitik? Was wären die Elemente von Friedensfähigkeit?

- Schluss mit der Verteufelung der Russen, Russlands und des russischen Präsidenten.

Das ist wichtiger, als viele Zeitgenossen denken. Am zuvor beschriebenen Plakat der CDU von 1953 habe ich gezeigt, wie in Worten und optisch das Feindbild „der Russe“ bei uns in Westdeutschland aufgebaut worden war. Die Verteufelung sitzt tief. Und wirkt. Um friedensfähig zu werden, muss viel Vorurteilsgerümpel aus dem Weg geräumt werden. Das ist ein zentrales Element einer neuen Sicherheitspolitik.

- Abrüstung statt Aufrüstung. Wir brauchen die Mittel für zivile Zwecke.

Das ist schwierig. Schließlich gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die Rüstungswirtschaft hinter der neuen Konfrontation steckt. Aus deren Sicht ist das verständlich. Würden wir in Europa wirklich Frieden mit allen Völkern schließen, dann gäbe es keine Gründe für hohe Rüstungsausgaben. Stellen Sie sich vor, Sie wären Chef oder auch nur Betriebsratsvorsitzender einer Panzerschmiede, Sie müssten dann dafür eintreten, dass es Konflikte zwischen den Völkern gibt, und Sie müssten diese schüren. Da liegt es bei uns im Westen allemal nahe, den Russen zum Feindbild zu küren.

- Auflösung der NATO.

Und damit auch Schluss mit der Blockbildung auch auf westlicher Seite. Der Warschauer Pakt ist schließlich schon 1991 aufgelöst worden. Die Auflösung der NATO würde auch bedeuten, den USA in aller Freundschaft zu sagen: Ami, go Home.

Übrigens: Gegen diese Vorstellung wird in der in Ludwigshafen und in der Südpfalz, also in meiner Region, erscheinenden Zeitung Die Rheinpfalz unentwegt Stimmung gemacht. Dort erweckt man den Eindruck, als würden wir von der Anwesenheit der US-amerikanischen Soldaten in Ramstein, Spangdahlem, Büchel und in Mannheim ganz besonders profitieren. Es wird der Eindruck erweckt, als könnten wir nie und nimmer auf US-amerikanische Streitkräfte in unserem Land verzichten. Grotesk!

Es wird so getan, als gäbe es keine Verwendung für die beim US-Militär beschäftigten zivilen Mitarbeiter. Diese Angst hat man geschürt, seit der Ost-West-Konflikt 1990 beendet wurde. Ich erinnere an die Ängste, die zum Beispiel in meiner Heimatstadt Heidelberg geschürt und verbreitet worden sind. Die Sorgen waren unbegründet. Leidet Heidelberg unter dem Wegzug des US-amerikanischen Militärs? Ich zitiere zum Beleg des Gegenteils aus einem Text zum US-Militär in Heidelberg und seinem Wegzug. Der Text ist ein Zitat aus dem Stadtarchiv Heidelberg – aus dem Jahre 2013. Der Titel der Geschichte: „Amerikaner in Heidelberg – 1945-2013“. Dort heißt es:

„Mit dem Abzug der US Army kann eine Fläche von rund 180 Hektar neu genutzt werden. Neben fast 2.500 Wohnungen werden mit dem Abzug auch mehrere Kasernengebäude, Kindergärten, Schulen, ein Krankenhaus und Kirchengebäude frei. Eigentümer der Flächen ist derzeit noch der Bund. Die Stadt Heidelberg hat ein Erstzugriffsrecht und plant, die Flächen zu erwerben.“

- Wir sollten den Austausch und die Zusammenarbeit auf möglichst vielen Ebenen neu beleben, Städtepartnerschaften und Schulpartnerschaften neu schaffen und vorhandene ausbauen und beleben. Wir waren damit schon um vieles weiter. Das habe ich schon geschildert.

-

Sanktionen beenden.

Sie wirken ohnehin nicht richtig und schaden übrigens unserer Wirtschaft im Westen oft genauso.

- Wirtschaftliche Zusammenarbeit neu beleben. Dazu ermuntern statt zu bremsen.

-

Bei der Personalpolitik, bei der Besetzung von wichtigen Ämtern sollten wir darauf achten, dass die Aggression gegenüber Russland nicht befördert wird.

Die Ernennung von Frau Kallas aus Estland zur EU-Außenbeauftragten ist das Gegenteil dessen, was angebracht wäre. In einem Beitrag der Deutschen Welle vom 21.11.2024 wurde sichtbar, wie wenig hilfreich für den Abbau der Spannungen zu Russland die Besetzung dieses wichtigen Postens mit der ehemaligen estnischen Ministerpräsidentin ist.

- Hilfreich für gute Beziehungen zu Russland wäre es auch, wenn die Zusammenarbeit mit den Partnern Russlands, also mit China und einigen afrikanischen Staaten, wieder produktiver und enger gestaltet würde.

-

Insgesamt gilt: Willy Brandts grundlegende Aussage in der Regierungserklärung von 1969 sollte auch heute unser Wegweiser sein: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.

Das ist das Gegenteil dessen, was der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius mit seiner Forderung, wir sollten „kriegstüchtig werden“, verlangt. Die Sprüche von Pistorius offenbaren den Rückschritt, unter dem heute nicht nur die SPD, sondern wir alle zu leiden haben.

Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein – das bedeutet im konkreten Spannungsverhältnis zwischen dem Westen und Russland heute,

- dass wir konkret abrüsten statt aufzurüsten,

- dass wir auch sprachlich abrüsten. „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“, ist eine gänzlich andere und andersgeartete Parole als „Wir müssen kriegstüchtig werden“. Diese Feststellung bedeutet konkret für die Sozialdemokraten hier im Raum, soweit es solche gibt, dass sie Front machen gegen den Genossen Pistorius und dass sie zum Beispiel Rolf Mützenich und Ralf Stegner, um zwei andere Personen aus der SPD zu nennen, unterstützen.

Wir sollten auch versuchen, bei anderen wichtigen Parteien die Stimmung und Meinung zur Sicherheitspolitik und speziell zum Umgang mit Russland zu beeinflussen. Das ist nicht leicht, eher kompliziert.

Das zeigt ein Blick auf die Grünen. Sie kommen von der Friedensbewegung, die heute führenden Personen haben diese Wurzel aber missachtet oder sogar rausgerissen. Dennoch muss man mit einer neuen friedenspolitischen Initiative die Basis der Grünen zu gewinnen suchen.

Auch bei der FDP ist nichts vom sozialliberalen Ansatz der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts geblieben. Im Gegenteil: Die Lobby der Rüstungswirtschaft scheint mit Frau Strack-Zimmermann erfolgreich in die Parlamente vorgestoßen zu sein.

Einen fruchtbaren Boden findet unser Anliegen mit Sicherheit beim Bündnis Sahra Wagenknecht.

Ob noch bei der Partei Die Linke? – Das kann ich nicht einschätzen.

Bei der CDU bzw. im Umfeld der CDU haben Freunde der Friedensfähigkeit noch immer in Willy Wimmer eine verlässliche Stütze. Es ist zwar unsicher und eher unwahrscheinlich, dass Willy Wimmer auf seine Partei noch großen Einfluss hat. Aber wir sollten über ihn jedenfalls versuchen, auf das eher konservative Publikum Einfluss zu nehmen. Dort hat Willy Wimmer dank seiner früheren Tätigkeit als Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium immer noch einen guten Namen.

Von großer Bedeutung für die öffentliche Meinung und damit auch für die politische Entscheidungsfindung sind selbstverständlich die Medien, die Medienschaffenden und andere Multiplikatoren. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber trotzdem richtig. Unter aktuell tätigen Journalisten sind mir nur wenige eingefallen, eher schon unter ehemaligen. Darunter sind solche mit einem guten Namen:

Gabriele Krone-Schmalz, Michael Lüders, Heribert Prantl, Andreas Zumach, Daniela Dahn, Petra Erler usw. – sie sind zum Teil noch publizistisch tätig und schon deshalb von großer Bedeutung für eine neue Sicherheitspolitik bzw. die Wiederbelebung der alten Sicherheits- und Friedenspolitik.

Zu den Multiplikatoren gehört in jedem Fall Klaus Staeck. Er war mit seinen Plakaten und Postkarten von Anfang an eine große Stütze der Friedenspolitik.

Wer sich für ein besseres Verhältnis zu Russland einsetzt, muss mit mächtigen Gegnern rechnen. Gestern ist mir ein solcher Fall von Stimmungsmache gegen Russland und gegen eine gute Zusammenarbeit mit Russland begegnet. Ich zitiere Äußerungen eines berühmten Europäers, des französischen Präsidenten Macron, gestützt auf die Meldung des Österreichischen Rundfunks ORF vom 1. Oktober 15:45 Uhr:

Macron warnt vor russischem Einfluss in „unseren Demokratien“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor der Ausbreitung „der russischen Geheimarmee in unseren Demokratien“ gewarnt. „Sie besteht aus diesen kleinen, gesichtslosen Kriegern, die man digitale Bots nennt“, sagte Macron in einem heute veröffentlichten Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Neben dem Terrorismus sei Russland „die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer“.

„Lange Zeit haben wir Russland unterschätzt“, erklärte Macron. „Man wechselt nicht mehr über Nacht vom Friedenszustand in den Kriegszustand. Wir befinden uns dauerhaft in einer Konfrontation“, fügte er hinzu und verwies auf Cyberattacken, die Ermordung von Oppositionellen und Migrationsbewegungen, die als Druckmittel eingesetzt werden. „Russland testet unsere Luftabwehr und hat seine Nukleardoktrin geändert“, betonte Macron.

Es werde unterschätzt, „wie sehr die Russen unsere öffentliche Meinung durch die Verbreitung von Unwahrheiten beeinflussen, bis hin zu den Geschichten über eine Bettwanzenplage in Frankreich“. Die offenen westlichen Gesellschaften seien anfällig für Informationskriege. „Wir sind naiv, wenn wir verkennen, dass sich die russische Geheimarmee in unseren Demokratien ausbreitet“, sagte Macron. – red, ORF.at/Agenturen

Mit dieser unverhohlenen Propaganda für die Pflege des Feindbildes Russland möchte ich schließen – verbunden allerdings mit der Hoffnung, dass wir solche Versuche das Feindbildaufbaus nachhaltig bekämpfen und überwinden.

Um dazu einen kleinen Beitrag zu leisten, bin ich zu Ihnen hierher nach Mannheim gekommen. Danke jedenfalls dem NachDenkSeiten-Kreis Mannheim für die Einladung. Damit Sie, lieber Vorsitzender, an der aktuellen Fruchtbarkeit unserer Region, also des Pfälzer Waldes teilhaben können, habe ich Ihnen einen Beutel Keschde mitgebracht – auf Hochdeutsch: Esskastanien.

* Korrektur 7. Oktober 2025 18 Uhr: An dieser Stelle stand irrtümlich, dass sich Willy Brandt mit Erich Honecker getroffen hätte. Wir haben diesen Fehler berichtigt.

Titelbild: Stadtarchiv Mannheim