Prof. i.R. Dr. Wolfram Wette[*], Waldkirch, hatte am 7. Mai 2025 im Saal des Kulturzentrums Reutlingen einen auch für NachDenkSeiten-Leserinnen und -Leser interessanten Vortrag gehalten. Die Veranstaltung war von der Reutlinger Initiative für Frieden und Abrüstung (RIFA) und Kooperationspartnern getragen worden. Wir veröffentlichen den Text des Vortrags. Der Text enthält viele wichtigen Fakten und durchaus auch kritisch zu betrachtende Passagen. Das ist bei diesem Thema nicht auszuschließen. Albrecht Müller.

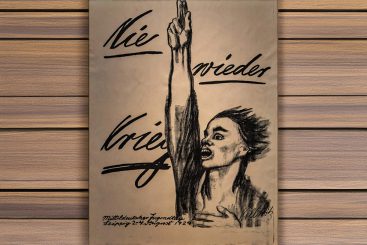

„Nie wieder Krieg!“ – Hat die alte Parole noch eine Zukunft?

Prof. i.R. Dr. Wolfram Wette

- Der 8. Mai 1945 – ein Tag der Besinnung auf die Vision einer Welt ohne Krieg

80 Jahre ist es her, dass die deutsche Wehrmacht kapitulierte und das nationalsozialistische Terrorregime zusammenbrach. Stärker noch als in der deutschen Revolution von 1918/19 hat das Kriegsende 1945 den Ruf nach einer Welt ohne Krieg laut werden lassen. Angesichts des Krieges in der Ukraine müssen wir uns der Frage stellen: Ist die Zeit soeben zuende gegangen, in der uns die alte antimilitaristische Parole „Nie wieder Krieg!“ eine zuverlässige politische gute Orientierung bot? Oder gibt es Indizien für die Hoffnung, dass sie auch eine Zukunft haben könnte?

Wenn wir die Kapitulation vom Mai 1945 in einer längeren Perspektive betrachten, können wir erkennen, dass sie das Ende des ersten deutschen Nationalstaats markierte. Dieser wurde 1871 nach mehreren erfolgreichen sogenannten Einigungskriegen gegründet. Die militärischen Siege begünstigten in der Folgezeit die wachsende Dominanz des preußisch-deutschen Militarismus. Der deutsche Machtstaat brachte schließlich zwei Weltkriege hervor.

In der Endphase des Zweiten Weltkrieges folgten die Deutschen der denkbar radikalsten Nazi-Durchhalte-Parole „Sieg oder Untergang“. Im Inneren praktizierte das Regime einen mörderischen Endsiegterror, obwohl längst klar war, wie der Krieg ausgehen würde. Man denke an die Todesmärsche und die Erschießung von Wehrmacht-Deserteuren. Was immer noch nicht hinreichend bekannt ist: Im letzten Halbjahr dieses Krieges kamen mehr Deutsche ums Leben als in den fünf Kriegsjahren zuvor insgesamt. Der propagierte „Untergang“ wurde also für viele Deutsche zur grausamen Wirklichkeit.

Wir sehen: „Kriege standen am Anfang und am Ende der knapp 75-jährigen Geschichte dieses Nationalstaates.“[1] Im Krieg entstand er und im Krieg ging er unter. Die große Mehrheit der Deutschen, die bis zum Schluss an Hitler glaubte, erlebte den 8. Mai 1945 als Niederlage, als Zusammenbruch, als Katastrophe. Nur für die Verfolgten, die Widerständigen und die Verweigerer brachte dieser Tag die lange ersehnte Befreiung.

In der Nachkriegszeit bahnte sich in der zuvor militaristisch geprägten Mentalität der Deutschen ein großer Wandlungsprozess an. Ein Anstoß kam unter anderem von Verfolgten des Nazi-Regimes im befreiten Konzentrationslager Buchenwald. Dort formulierten die politischen Häftlinge eine Zukunftsvision. Sie lautete: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“[2] An diese Botschaft sollte die in den 1950er-Jahren wiederbelebte „Nie wieder Krieg!“– bzw. „Ohne mich!“-Bewegung anknüpfen, die sich der Remilitarisierung Westdeutschlands verweigerte.

Allerdings sollte es noch etliche Jahrzehnte dauern, bis auch die vormaligen Träger und Anhänger des Nazi-Systems bereit waren, den – aus ihrer Sicht herausfordernden – Gedankenweg mitzugehen, dass der Zusammenbruch des NS-Staates als ein Akt der „Befreiung“ von einem verbrecherischen Regime und von einem militaristischen Irrweg der deutschen Geschichte gewürdigt werden sollte.[3]

- Die Antikriegsbewegung in der Weimarer Republik

Doch zunächst ein kurzer Rückblick! Die erste deutsche Antikriegsbewegung entstand unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. „Frieden, Freiheit, Brot!“ hatte die seit 1917 anwachsende Protestbewegung gegen den Krieg gefordert, an erster Stelle also den Frieden. Nach dem Waffenstillstand vom November 1918 dominierte in der erschöpften deutschen Gesellschaft eine tief empfundene Friedenssehnsucht. Hunderttausende brachten sie auf den großen „Nie wieder Krieg“-Demonstrationen jener Zeit zum Ausdruck. Getragen wurde diese Bewegung von pazifistischen Organisationen, von den sozialdemokratischen Parteien USPD und SPD, von den Linksliberalen, dem Zentrum sowie den Gewerkschaften und kirchlichen Friedensgruppen.[4]

Es kann durchaus sein, dass diese Friedensbewegung eine Zeitlang die vorherrschende Gefühlslage einer Mehrheit der deutschen Gesellschaft zum Ausdruck brachte. Darauf konnten jene Parteien aufbauen, die in den 1920er-Jahren nicht auf eine Revanche in einem neuerlichen kriegerischen Konfliktaustrag setzten, sondern auf eine Politik der Verständigung mit den Siegermächten des Ersten Weltkrieges.

In der Endphase der Weimarer Republik erhielten die nationalistischen, rechtsradikalen politischen Parteien und Verbände stärker als zuvor den Zuspruch der deutschen Wählerinnen und Wähler. Im Gegenzug gerieten die Anhänger der Demokratie und der Verständigungspolitik ins Hintertreffen. Einige erkannten die Gefahr und warnten nach 1930 auf ihren Plakaten mit der Parole „Hitler bedeutet Krieg!“ oder, wie die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) seit 1929 mit ihrer Losung „Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutschlands Untergang!“ vor dem, was sie kommen sahen. Im Gegenzug setzten die Militärs und Nationalisten ihre innenpolitischen Kontrahenten auf die Abschussliste. Viele Pazifisten erkannten die Gefahr für ihr eigenes Leben und flohen ins Ausland, unter anderem Albert Einstein und Kurt Tucholsky.[5]

- Hitler-Deutschlands Krieg gegen die Sowjetunion 1941-44

Mit der Machtübertragung auf Hitler im Januar 1933 forcierte die Nazi-Regierung sogleich die weitere geheime Aufrüstung der Reichswehr, seit 1935 Wehrmacht genannt. Begleitet wurde die Aufrüstung von einer mehrjährigen NS-Friedenspropaganda. Was damals nicht für jedermann erkennbar war: Sie stellte nichts anderes als eine systematische Irreführung der nationalen und internationalen Öffentlichkeit dar. Ihr ausschließliches Ziel bestand darin, die Kriegsvorbereitungen der NS-Regierung zu verschleiern. Mit dem erneut eingeschlagenen Kriegskurs wurde die militaristische und kriegerische Traditionslinie der preußisch-deutschen Politik wieder aufgenommen und zugleich in neue geopolitische und rassenideologische Dimensionen ausgeweitet.

Vordergründig propagierte die Nazi-Regierung in den 1930er-Jahren die Revision des Versailler Friedensvertrages. Tatsächlich verfolgten Hitler und seine Gefolgschaft jedoch viel weitergehende Ziele, nämlich erstens: Die Eroberung von Lebensraum im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung, und zweitens die Vernichtung des europäischen Judentums im Zuge des großen Lebensraum-Krieges.

Im Kontext dieser Ziele geriet die Sowjetunion ins Zentrum der deutschen Kriegspolitik. Diese folgte einem rassenideologischen Leitmotiv, das von vorneherein alle völkerrechtlichen Grenzen sprengte, nämlich dem Gedanken der Vernichtung. Es hat lange gedauert, bis das Wissen über den besonderen Charakter des – in Deutschland so genannten – „Russland-Krieges“ in der deutschen Nachkriegsbevölkerung ankam. Einen maßgeblichen Beitrag zur historischen Aufklärung leisteten die Ausstellungen „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1945“, die im Hamburger Institut für Sozialforschung erarbeitet und in den Jahren 1995-2005 gezeigt wurde. Erst jetzt erfuhren Millionen von Menschen in Deutschland von den erschreckenden, aber bislang verschwiegenen Wahrheiten über den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion.

Ich rekapituliere in aller Kürze die wichtigsten Erkenntnisse über den sogenannten Russlandkrieg: Es handelte sich um einen von langer Hand geplanten, deutschen Überfall, also einen eindeutigen Aggressionskrieg. Es folgte ein mehrjähriger Krieg auf dem Territorium der Sowjetunion. Völlig zu Recht ist dieser Gewaltkonflikt als ein „Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg“ charakterisiert worden.[6] Seiner Intensität nach bildete er das eigentliche Zentrum des Zweiten Weltkrieges. Schon aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, ihn anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes 1945 ins Zentrum unserer Betrachtungen zu stellen.

Die Propagandisten des NS-Staates versuchten, den deutschen Überfall mit einer altbekannten Kriegslüge zu verschleiern. Sie behaupteten, mit dem deutschen Angriff sei man einem geplanten Krieg Sowjetrusslands gegen Deutschland lediglich zuvorgekommen. Das war die sogenannte Präventivkriegs-Lüge. Sie verfolgte primär das Ziel, den Krieg oder besser den Überfall vor der Bevölkerung es eigenen Landes zu legitimieren. Obwohl von der historischen Forschung längst widerlegt, geisterte die Präventivkriegslüge in der Zeit des Kalten Krieges noch immer in manchen unbelehrbaren Köpfen herum. In einigen tut sie es womöglich bis heute.

In Anspielung auf den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, der im In- wie im Ausland zu so vielen Irritationen geführt hatte, zeigte sich der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels am Tage der Kriegserklärung an die Sowjetunion zufrieden: „Es bereitet jedem alten Nazi eine tiefe Genugtuung“, notierte er, „dass wir das noch erleben. Das Zusammengehen mit Russland war eigentlich ein Flecken auf unserem Ehrenschild. Der wird nun abgewaschen. Wogegen wir unser ganzes Leben gekämpft haben, das vernichten wir nun auch.“[7] Also: Man wollte Russland nicht nur bekämpfen, sondern „vernichten“. Hinter den Wolken der Propaganda blitzte die mörderische Wahrheit auf.

Die Bilanz dieses Krieges ist furchtbar. Wahrscheinlich wird sie gerade deswegen bis heute vielfach verdrängt. Auf der deutschen Seite forderte der Krieg mehr als 3 Millionen Menschenleben – nämlich die von Soldaten der Wehrmacht. Auf der sowjetischen Seite wurden gar 27 Millionen Menschen getötet. Ihr Leben verloren etwa 9 Millionen Soldaten der Roten Armee, darunter etwa 3,5 Millionen russische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam, sowie etwa 12 Millionen Zivilisten, unter diesen etwa 3 Millionen Juden (in den Sowjetrepubliken Weißrussland, der Ukraine und Russland), mehr als 2 Millionen in Deutschland eingesetzte Zwangsarbeiter und mehr als eine Million Hungertote infolge der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht). Die genannten Zahlen sind, bedingt durch die Quellenlage, ungenau und umstritten. Sie werden aber gleichwohl von den meisten Historikern inner- und außerhalb Russlands akzeptiert.[8]

Man muss versuchen, sich Folgendes klar zu machen: In der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die keinen Toten zu beklagen hatte. Anders als bei uns, wo dieser Krieg weithin verdrängt und vergessen ist, erinnert sich in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion noch heute jede Familie an diesen Krieg. Die Sowjetunion führte einen Verteidigungskrieg, von Stalin zum „Großen Vaterländischen Krieg“ erklärt. Die Rote Armee eroberte schließlich Berlin. Wer die Chronologie beachtet, kommt an der ernüchternden Erkenntnis nicht vorbei: Es war Deutschland, das durch den Überfall auf die Sowjetunion die Rote Armee an die Elbe gebracht hat!

An dieser Stelle muss ich eine aktuelle Anmerkung einflechten: Vor kurzem wollte das deutsche Auswärtige Amt wegen der neuerlichen Verfeindung durch den Ukraine-Krieg verhindern, dass Vertreter Russlands an den deutschen Gedenkfeiern zum 8. Mai 1945 teilnehmen.[9] Ich halte das für problematisch. Darf man so grundlegende historische Fakten wie den deutsch-sowjetischen Krieg beiseiteschieben? Sollen wir etwa vergessen, wer Auschwitz befreit hat?

- „Jüdischer Bolschewismus – das rassenideologische Russland-Feindbild

Seit dem Beginn des Russlandkrieges hämmerte die Nazi-Propaganda den Deutschen und ihren europäischen Verbündeten das Feindbild „jüdischer Bolschewismus“ ein. Was hatte es mit diesem Feindbild auf sich? Es wurde behauptet, der unterschiedliche Entwicklungsgrad Deutschlands und Russlands lasse sich rassenbiologisch erklären: Die höherwertige germanische Rasse, hieß es, stehe der minderwertigen slawischen gegenüber. Hitler selbst glaubte, Slawen seien generell zur Staatsbildung unfähig und würden daher von anderen beherrscht. So habe der „jüdische Bolschewismus“ in der Revolution von 1917 in Russland seine Fremdherrschaft errichtet.[10] Hitler behauptete, die Träger des bolschewistischen Systems der Sowjetunion seien großenteils Juden, woraus sich für ihn ergab, dass sich der deutsche Vernichtungskrieg gegen Juden und Bolschewisten zugleich richten müsste.

Diese Vorstellungen sollten dann auch Eingang in die Befehle an die deutschen Waffenträger finden. Aufschlussreich ist es, zur Kenntnis zu nehmen, mit welcher Diktion die Strategie und Propaganda des Vernichtungskrieges damals den einfachen Wehrmachtsoldaten nahegebracht wurde. In einem Mitteilungsblatt der Wehrmachtpropaganda vom Juni 1941 stehen die folgenden ungeheuerlichen Sätze. Ich zitiere: „Es geht darum, das rote Untermenschentum, welches in den Moskauer Machthabern verkörpert ist, auszulöschen. Das deutsche Volk steht vor der größten Aufgabe seiner Geschichte. Die Welt wird erleben, dass diese Aufgabe restlos gelöst wird.“[11] Diese extrem menschenfeindliche Botschaft wurde befehlsgemäß allen „Soldaten der Ostfront“ verlesen.

Wir Deutschen von heute sollten uns der Mühe unterziehen, uns in die Mentalität und das Erfahrungswissen der Menschen im postsowjetischen Russland unserer Tage hineinzudenken und zu versuchen, ihre Sicherheitsbedürfnisse zu verstehen. Dabei kann es hilfreich sein, an den Russlandfeldzug Napoleons von 1812 zu erinnern, an den Krimkrieg, der in den 1850er-Jahren auf der russischen Halbinsel ausgefochten wurde, an den Ersten Weltkrieg, der zumeist ebenfalls auf russischem Territorium stattfand, und der – was Russland angeht – mit dem brutalen, von den Deutschen erzwungenen Diktatfrieden von Brest-Litowsk vom März 1918 sein Ende fand – und natürlich, wie geschehen, an den deutsch-sowjetischen Krieg von 1941-1945.

- „Die Russen kommen!“ – Ein deutsches Nachkriegstrauma

Das Feindbild „jüdischer Bolschewismus“ verschwand mit dem Kriegsende 1945 nicht einfach aus der Vorstellungswelt der Deutschen. Vielmehr konnte es in neuem Gewande alsbald wieder auferstehen. Der von den Nazis rassistisch definierte Begriff „jüdisch“ entfiel, und statt vom „Bolschewismus“ redete man jetzt von „Kommunismus“. Der Feind blieb der gleiche: Die Sowjetunion und ihre angeblichen Handlanger im Inneren, die man als „Fünfte Kolonne Moskaus“ denunzierte. Im Hinblick auf die Verwendung des traditionsbelasteten Feindbildes gab es also keine „Stunde Null“, sondern vielmehr eine wirkmächtige Kontinuität.

Das alte antibolschewistische bzw. antikommunistische Zerrbild[12] führte zu einer neuerlichen Vergiftung der internationalen Beziehungen. Feinddenken versperrte einmal mehr den analytischen Blick auf das nationale Interesse und das Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion. Tatsächlich wollte das Land sich nicht erneuten deutschen oder westlichen Angriffen ausgesetzt sehen. Die Politik Moskaus konnte durchaus als defensiv verstanden werden.[13] Allerdings zeigte die sowjetische Führung immer wieder, dass sie ihren Herrschaftsbereich auch gewaltsam zu sichern gedachte. Ich erinnere an die Gewaltaktionen in der DDR, in Ungarn und in der Tschechoslowakei. Damit nährte die russische Seite die Glaubwürdigkeit der westlichen Propaganda.

In Westdeutschland wurden in den 1950er-Jahren Bedrohungsängste geschürt. Die antikommunistische Propaganda jener Zeit stellte die propagandistische Begleitmusik zum Kalten Krieg dar.[14] Aber es steckte mehr dahinter, nämlich die Furcht, die angeblich auf Rache sinnenden Russen hätten womöglich die Absicht, den Deutschen das anzutun, was die Soldaten der Wehrmacht und der SS in den Kriegsjahren 1941-1944 den Russen tatsächlich angetan hatten. Also: Sie könnten Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir haben es mit dem klassischen Fall einer politischen Projektion zu tun, also einer Übertragung des Wissens um die eigenen Untaten auf die vermuteten Absichten des vormaligen Feindes. Diese Erkenntnis hat in der historisch-politischen Literatur bislang noch nicht die nötige Aufmerksamkeit gefunden.

Die propagandistisch erzeugte Russenfurcht diente insoweit auch der Schuldabwehr. So gelang es den Anhängern der Politik der Wiederbewaffnung, in die Rolle des – potentiellen – Opfers einer möglichen sowjetischen Aggression zu schlüpfen. Wir erkennen das tradierte Muster: Die Bösen, das sind die Russen, und wir sind die Bedrohten, die Guten. So hatte es schon die NS-Propaganda von 1941 behauptet.

- Opposition gegen die „Remilitarisierung“ Westdeutschlands in den 1950er-Jahren

In machtpolitischer Hinsicht setzten nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht die alliierten Siegermächte die Fakten.[15] Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 beschrieben sie ihre zentralen politischen Ziele. Ich zitiere: „Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen […] Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann.“[16] Anders als in Versailles 1919 sollte es diesmal an die Wurzeln des Problems gehen.

Parallel zur alliierten Entmilitarisierungspolitik breitete sich in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren eine eigenständige Antikriegsstimmung aus. Sie ging über die traditionsreiche „Nie wieder Krieg!“-Forderung hinaus und richtete sich radikaler gegen alles Militärische.[17] In der Öffentlichkeit wurde die Parole „Nie wieder deutsche Soldaten!“ verbreitet und fand beträchtliches Gehör. Der frankophile sozialdemokratische Politiker Carlo Schmid (SPD) rief 1946 aus: „Wir wollen unsere Söhne nie mehr in die Kasernen schicken!“ Und der CSU-Politiker und spätere Bundesminister für Verteidigung, Franz-Joseph Strauß, machte 1947 mit dem markigen Spruch auf sich aufmerksam: „Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen!“[18]

1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat eine vorläufige Verfassung, in der Friedensbewahrung und Friedensgestaltung als zentrale Staatsziele festgeschrieben wurden. Das Grundgesetz stellte das Antiprogramm zu dem extrem gewalttätigen Zeitalter der Weltkriege dar, für das Deutschland eine wesentliche Mitverantwortung trug. In der Kontinuität der „Nie wieder Krieg!“-Bewegung der frühen Weimarer Republik opponierte nun in der Bundesrepublik eine starke Opposition aktiv gegen die Wiederbewaffnung, die in ihren Augen eine „Remilitarisierung“ darstellte.

- Geeintes Deutschland nach 1989 – eine pazifizierte Gesellschaft

Die Friedens- und Entspannungspolitik der 1970er-Jahre verbesserte nicht nur die deutsch-polnischen und die deutsch-sowjetischen Beziehungen. Sie wirkte auch positiv in die deutsche Gesellschaft hinein. Unter der stets präsenten Drohung eines möglichen Nuklearkrieges entwickelte sich in Deutschland schrittweise eine Friedenskultur. Sie korrespondierte auf der politischen Ebene mit dem Regelsystem der Europäischen Union, nämlich der Verpflichtung der Staaten auf gewaltfreien Konfliktaustrag im Innenverhältnis der EU.

Eine solche Umkehr vollzog sich, wenngleich in unterschiedlicher Weise, in beiden deutschen Staaten. Zug um Zug bildeten sich pazifizierte Gesellschaften heraus. Die Menschen lernten, dass sich Frieden lohnt, dass er die Voraussetzung für Wohlstand darstellt und diesen zu sichern vermag. Kurz: Dass ein gutes Leben auch ohne die „Kornkammer Ukraine“ möglich ist, dass sich selbst auf engerem Raum ohne Krieg gut leben lässt. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1969[24] und während des Prozesses der Gestaltung einer Politik der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE-Prozess) erschien die Vorstellung, die deutsche Gesellschaft müsse „kriegstüchtig“ sein, als abwegig und völlig aus der Zeit gefallen.

Das sah man nicht nur in Deutschland so. Anerkennend schrieb beispielsweise der amerikanische Historiker und Deutschlandkenner James Sheehan im Jahre 2008 in seinem Buch über „Europas langen Weg zum Frieden“: Auf diesem Kontinent, besonders in Deutschland, habe sich nach 1945 der „Aufstieg des zivilen Staates“ vollzogen.[25] Die militaristischen Tendenzen seien immer mehr zurückgedrängt worden zugunsten der wachsenden Mentalität der Friedfertigkeit.[26] Dies ist eine Sicht, die auch von Analysen der deutschen Historischen Friedensforschung gestützt wird.[27] Wir Älteren können also sagen: Zu unseren Lebzeiten konnten mehrere Generationen von Deutschen und Europäern ein Leben ohne Krieg führen. [28] Frieden auf dem Kontinent – verstanden als Abwesenheit von Krieg – wurde als Selbstverständlichkeit erlebt.

- Auslandseinsätze

Veränderungen kündigten sich ausgerechnet nach dem Ende des Kalten Krieges und der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten an, die in erster Linie dem russischen Staatspräsidenten Michail Sergejewitsch Gorbatschow (1931-2022) zu verdanken war.[29] Seit den frühen 1990er-Jahren wurden die Deutschen von ihrer Regierung sowie von der militärischen Führung der Bundeswehr mit dem camouflierenden Propaganda-Schlagwort „Neue Normalität“ überschwemmt. Was war damit gemeint? Mit „Normalität“ umschrieb man den Abschied von einer Außenpolitik der Zurückhaltung und die Gewöhnung an weltweite Militäreinsätze der Bundeswehr. Man wollte „normal“ agieren können wie die Sieger von 1945, nämlich als eine staatliche Macht, die sich souverän des kriegerischen Konfliktaustrags als Mittel der Politik bedienen konnte. Verfassungsrechtlich stellte das durchaus ein Problem dar. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr spricht unumwunden von einem „Verfassungsbruch“.[30]

Ausgerechnet die rot-grüne Regierung Schröder/Fischer schickte im Jahre 1999 die Bundeswehr in den ersten Krieg seit ihrem Bestehen. Gemeint ist der sogenannte Kosovo-Krieg gegen Rest-Jugoslawien. Bundesaußenminister Joschka Fischer sagte damals im Deutschen Bundestag, er habe nicht nur „Nie wieder Krieg!“ gelernt, sondern auch „Nie wieder Auschwitz!“ Die Bundes-Luftwaffe beteiligte sich an den Luftangriffen der NATO-Verbündeten auf die Bundesrepublik Jugoslawien.[31] Und das Völkerrecht? Deutschland war jedenfalls nicht durch ein Mandat der Vereinten Nationen zu diesem Kriegseinsatz legitimiert. Damit beteiligte sich Deutschland an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.[32]

Für die prinzipiell kriegsgegnerisch eingestellten Teile der deutschen Bevölkerung stellte die deutsche Beteiligung am sogenannten Kosovo-Krieg eine existenzielle Enttäuschung dar. Sie löste tiefe Depressionen und Orientierungslosigkeit aus. Hatten doch die führenden sozialdemokratischen und grünen Politiker die grundlegende Orientierung „Nie wieder Krieg!“ preisgegeben und das Land nach Jahrzehnten der Zurückhaltung wieder in die kriegerische Weltordnung eingereiht. Allerdings: Zeitgenössische Meinungsumfragen lassen erkennen, dass eine Mehrheit der Deutschen auch jetzt ihre Friedensmentalität nicht preisgab und die Auslandseinsätze der Bundeswehr höchst umstritten blieben.[33]

- Die russische Aggression vom Februar 2022 und die deutsche Öffentlichkeit

Von solcher Friedensmentalität war die Befindlichkeit der Deutschen zur Zeit des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geprägt. Das erklärt den Schock, der in Deutschland besonders heftig gewesen sein dürfte. Lange hatte man hierzulande nämlich verdrängt, dass es sich bei der Parole „Nie wieder Krieg!“ um eine spezifisch deutsche Parole handelte, deren Reichweite insoweit begrenzt war. Die Siegermächte der beiden Weltkriege hatten 1945 keinen vergleichbaren Schwur abgelegt. Sie hielten den kriegerischen Konfliktaustrag weiterhin für einen normalen Bestandteil ihrer Machtpolitik. Putins Krieg brachte uns die ungebrochene Tradition der kriegerischen Politik nicht nur Russlands, sondern auch der anderen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ins Bewusstsein zurück.

Kaum jemand hatte die Fernsehbilder, die an der Grenze zur Ukraine zusammengezogene russische Truppen zeigten, als konkrete militärische Kriegsvorbereitung gedeutet. Man beschwichtigte sich mit der Annahme, es handle sich um eine Drohkulisse zur Unterstützung weiterer diplomatischer Aktivitäten, die zur Reduzierung vorhandener Spannungen führen sollten. Mehr konnte und wollte man sich hierzulande nicht vorstellen. Als sich die Hoffnung auf eine Deeskalation der Krise nicht bewahrheitete, breitete sich in der deutschen Gesellschaft ein diffuses Gefühl der Angst aus.

Getrieben von dieser Angst, kam es nach der „Zeitenwende“-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz[34] in Teilen der deutschen Bevölkerung zur Reaktivierung kriegerischer Reflexe. Sie führten zu dem Ruf nach Unterstützung der Ukraine nicht nur durch humanitäre Hilfeleistungen, sondern auch durch Lieferung von Waffen. Allenthalben fragte man sich, ob gerade eine friedliche Welt zusammengebrochen war. Man fragte auch, warum unsere Regierung und unsere Geheimdienste die russische Aggressivität – aber auch die fehlende Verhandlungsbereitschaft von USA und NATO – nicht früher erkannt beziehungsweise falsch eingeschätzt hatten.

Mit dem Schock korrespondierte im Westen eine eindeutige Schuldzuweisung. Die Russen, hieß es entsprechend den Vorgaben der US-Propaganda, hätten im Februar 2022 einen „unprovozierten Angriffskrieg“ begonnen. Es dauerte einige Zeit, bis sich einzelne Experten getrauten, die Frage zu stellen, ob man nicht den Blick weiter in die Vergangenheit richten sollte, um mögliche mittel- und längerfristige Ursachen dieses Krieges in den Blick zu bekommen. Dabei geriet u.a. der Befund ins Blickfeld, dass der sowjetische Präsident Gorbatschow nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes die mündliche Zusicherung hochrangiger westlicher Politiker erhalten hatte, die NATO werde sich nicht nach Osten hin ausdehnen. Eine kritische Minderheit in Deutschland thematisierte nun die Geschichte der NATO-Osterweiterung und damit die Nicht-Beachtung russischer Sicherheitsinteressen durch die USA und die NATO-Führung seit den 1990er-Jahren. Die Bewertung des politischen Gewichts dieser Vorgeschichte fällt bislang unterschiedlich aus.

Mein eigenes Fazit zur Vorgeschichte dieses Krieges lautet: Im politischen Kampf um die Ukraine prallten die unterschiedlichen geostrategischen Machtinteressen der Atommächte USA und Russland aufeinander. Sie korrespondierten mit der innerukrainischen Konfliktkonstellation: In der Westukraine unterstützten die USA die prowestliche Aufstandsbewegung des Maidan. Die Bekämpfung der Autonomiebestrebungen der russischsprachigen Ostukraine durch die Kiewer Regierung führte seit 2014 – also bereits acht Jahre vor Beginn des eigentlichen Ukraine-Krieges – zu einem innerukrainischen Bürgerkrieg, in den sowohl der Westen als auch Russland involviert waren. So betrachtet, lässt sich der Ukraine-Krieg als Zusammenprall konträrer geopolitischer Interessen der Großmächte Russland und USA deuten.

Die Version der „unprovozierten“ russischen Aggression[35] prägt die öffentliche Meinung in Deutschland bis heute. Sie kanalisiert die Meinungsbildung und erschwert die Erforschung der tieferliegenden Ursachen dieses Krieges. Einer zuverlässigen Meinungsumfrage zufolge unterstützen inzwischen – Stand Februar 2025 – fast zwei Drittel der Deutschen den Kurs ihrer Regierung, also weitere Waffenlieferungen zur Fortsetzung des Krieges.[36]

Die genaue Analyse der längerfristigen Ursachen dieses Krieges könnte helfen, in die Realität zurückzufinden. „Kopfklärungen“ bieten beispielsweise die Autoren Patrick Baab, Jacques Baud, Gabriele Krone-Schmalz, Harald Kujat, Erich Vad, Michael von der Schulenburg, Jeffrey Sachs, John J. Mearsheimer, Emmanuel Todd und Günter Verheugen, um nur einige aus dem Lager der Minderheit zu nennen, die es wagte, sich gegen den Mainstream zu stellen.[37]

Seit Beginn des Ukraine-Krieges steht das Kulturgut „deutsche Zivilgesellschaft“ unter massivem Druck. Mit „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“ meinen die Protagonisten nicht nur das deutsche Militär, die Bundeswehr. Ihr Ziel lautet vielmehr, die gesamte Gesellschaft für „den Krieg“ zu ertüchtigen.[38] Begründet wird dieser Kurs mit der – spekulativen, aber politisch natürlich höchst brisanten – Behauptung, Putin-Russland habe womöglich die Absicht, sich in einigen Jahren nach der Ukraine auch das Baltikum und andere europäische Länder einzuverleiben. Da ist meines Erachtens genuines Feindbilddenken am Werk. Es speist sich aus einer Dämonisierung des Kremlchefs als Verkörperung des Bösen, nämlich angenommener immanenter russischer Aggressivität.

Tatsächlich hat Putin eine Entwicklung durchgemacht. In den ersten Jahren seiner Präsidentschaft war er durchaus offen für die Vision der „Gemeinsamen Sicherheit“ in Europa, wie seine Reden von 2001 und 2007 in Deutschland belegen. Gleichzeitig nahm er die Politik des Westens – speziell die der USA und der NATO – als konfrontativ und bedrohlich wahr. Putin hat mehrfach öffentlich ausgesprochen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion „die größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ gewesen sei.[39] Er sagte allerdings auch, was hierzulande weniger oft zitiert wird: „Wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz. Wer sie zurückhaben will, hat kein Hirn.“[40]

Einen generellen Verzicht auf militärische Gewalt als Mittel der Politik hat es in Russland auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht gegeben. Wer Putins Politik begreifen will, sollte dessen Handeln im zweiten Tschetschenienkrieg (1999-2009)[41] – mit der fast völligen Zerstörung der Großstadt Grosny[42] –, im Georgienkrieg (2008) und im Syrienkrieg (seit 2015)[43] studieren. Wir erkennen jeweils einen bedenkenlosen, gleichsam selbstverständlichen Gewalteinsatz. Mit der militärischen Machtpolitik nach außen korrespondiert eine repressive russische Innenpolitik. In ausdrücklicher Abgrenzung und Gegnerschaft zum westlichen Demokratiemodell formte Putin etwa seit 2010 ein autoritäres Herrschaftssystem. Damit knüpfte er an die autoritäre, machtstaatliche Tradition an, die für das Land bereits seit dem Mittelalter charakteristisch war.[44]

Im Westen wird vermutet, die russische Kriegspolitik gegen die Ukraine stelle auch eine exemplarische Kampfansage gegen westliche, demokratische Ordnungsvorstellungen dar.[45] Diese würden, heißt es, eine Magnetwirkung für russische Oppositionelle entfalten und könnten das Land destabilisieren. Welches Gewicht diese Facette der Systemkonkurrenz im Vergleich mit anderen kriegsverursachenden Faktoren hat, ist schwer einzuschätzen. Erhellende Meinungsumfragen dazu gibt es nicht.

Kritiker der deutschen Ukrainepolitik monieren seit Jahren, dass unsere Regierung keine eigenen Friedensinitiativen entwickelt und lediglich im Schlepptau der US-amerikanischen Regierung agiert hat. Tatsächlich hat die Bundesregierung es widerspruchslos hingenommen, dass die führende Macht des Westens bereits im April 2022 erfolgversprechende Friedensverhandlungen (siehe das Istanbuler Kommuniqué vom April 2022) zwischen Russland und der Ukraine zurückpfiff. So stellt sich erneut die Frage: Wird diese Politik dem Auftrag unseres Grundgesetzes hinreichend gerecht, „in einem vereinigten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“?[46]

- Zukunftsvisionen: Dauerhafte Verfeindung oder gemeinsame Sicherheit?

Der Versuch eines Blickes in die Zukunft ist durch den Regierungswechsel in den USA nicht eben erleichtert geworden. Ich möchte gleichwohl nicht auf eine Zukunftsvision verzichten. Die mir vorschwebende Alternative vor Augen kann ich an dieser Stelle nur in groben Zügen skizzieren:

Erstens die negative Version: Sie ist angesichts der aktuellen Entwicklungen des Jahres 2025 die wahrscheinlichste. Sie lautet: Rückzug der USA aus Europa, ungebremste Aufrüstung in Europa, auch in Deutschland, unter der Losung „Kriegstüchtigkeit“, weitere Eskalation des Ukraine-Krieges. Sollte es unter dem neuen Druck der USA gelingen, den heißen Krieg zu Lasten der Ukraine zu beenden, bekommen wir wahrscheinlich einen neuen Kalten Krieg. Es entsteht ein neuer Eiserner Vorhang, der die Feindkonstellation zementiert. Militär, Aufrüstung und Feinddenken beherrschen weiterhin die Politik, die Volkswirtschaften und das Denken der Menschen. Sie produzieren eine stete Kriegsgefahr.

Zweitens gibt es eine positive Zukunftsvision: Sie muss nicht neu erfunden werden. Vielmehr kann sie an ältere Erfahrungen anknüpfen, nämlich an die Friedens- und Entspannungspolitik seit den 1970er-Jahren. Der Kern dieses Politikmodells besteht in der Erkenntnis, dass Frieden und Sicherheit in Europa nicht in einem militärischen Gegeneinander gewonnen werden können, sondern nur in einem Miteinander, zumindest im Sinne einer friedlichen Koexistenz.[47] So schwer das heute auch vorstellbar ist: Das Miteinander muss Russland auch zukünftig einschließen. Aus der Einsicht in die absolute Priorität der Friedensgewinnung und Friedensbewahrung kann längerfristig neues Vertrauen wachsen. Das ist die grundlegende Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Die Ideen der „Gemeinsamen Sicherheit“ und des „Gemeinsamen Hauses Europa“ geben die politische Orientierung vor. Die Charta von Paris von 1990 kann das völkerrechtliche Modell für künftige gesamteuropäische Vereinbarungen sein. Es bündelt die wohlverstandenen Interessen aller europäischen Länder.[48]

Wir lernen gerade, dass die politischen Interessen der europäischen Länder keineswegs mit denen der USA identisch sein müssen. Vielleicht reift nun auch die Erkenntnis, dass die Politik, die zum KSZE-Prozess geführt hat, also zu Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kein Fehler war, für den sich die deutsche Politik heute entschuldigen müsste. Vielmehr war sie im Kern richtig, wurde aber nicht konsequent genug betrieben. So betrachtet, hat sich die Parole „Nie wieder Krieg!“, die uns viele Jahrzehnte lang eine Orientierung geboten hat, eben nicht erledigt. In unserem Lande gibt es nach wie vor viele Menschen, die sich eine kriegskritische Haltung bewahrt haben.[49]

Dan Smith, der Direktor des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI, stellte dieser Tage (2.4.2025) fest, dass das Niveau der Militärausgaben in Europa derzeit „höher als je zuvor“ sei, und er knüpfte daran die Warnung: Die vielen Hundert Milliarden Euro für Militär und Rüstung seien nicht das, „was notwendig ist, um Europa zu einem sicheren Ort zu machen“. Vielmehr seien sie „ein deutliches Warnsignal für ein ungesundes und gefährliches System, in dem wir leben“. Der Friedenswissenschaftler zeigte sich „ziemlich besorgt über die Tendenz, dass Politiker in einer Welt mit vielen Problemen nur an eine Sache denken: die eigene Aufrüstung“.[50]

Von dem Friedensnobelpreisträger Willy Brandt können wir lernen, dass der politische Wille zum Frieden von zentraler Bedeutung ist.[51] An diesem unbedingten Willen zum Frieden hat es in der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges sowohl im Westen als auch in Russland gefehlt. Immer mehr Menschen, die sich mit den Ursachen dieses Krieges auseinandersetzen, beginnen zu begreifen, welche politische Dimension die Erkenntnis hat: Auch dieser Krieg hätte vermieden werden können. Klaus von Dohnanyi hat hierzu das Entscheidende gesagt: „Putin ist der Aggressor, aber die Möglichkeit, den Krieg zu verhindern, lag beim Westen.“[52] Was fehlte, war der Wille zum Frieden. Stattdessen dominierten Machtinteressen geopolitischer und geoökonomischer Natur.

- „Ernstfall Frieden“ bleibt die zentrale Lehre aus der deutschen Geschichte

Damit komme ich zum Schluss: Die Parole „Nie wieder Krieg!“ kann uns auch künftig die Richtung vorgeben für die Zeit nach der Beendigung des Ukraine-Krieges, in der die Arbeit an der Vision einer lebenswerten europäischen Zukunft wieder aufgenommen werden muss. In der „Charta von Paris für ein neues Europa“ aus dem Jahre 1990 ist alles vorgedacht, was wir brauchen.

Auf dem Wege zur Wiederbelebung der KSZE können wir eigene Beiträge leisten: Feindbilder abbauen, die Akteure der anderen Seite entdämonisieren, über die längerfristigen Ursachen des Ukraine-Krieges aufklären, unsere Politikerinnen und Politiker dazu drängen, endlich selbst Friedensinitiativen zu ergreifen und dies nicht den Großmächten USA und Russland zu überlassen. Um einem sich ausbreitenden Fatalismus entgegenzutreten, können wir für unsere grundlegenden Einsichten werben: Frieden ist möglich und machbar! Kriegsverhütung muss das erste Ziel staatlicher Politik bleiben! Verhandeln ist immer besser als Schießen! Diplomatie verlangt nicht Sympathie, sondern Empathie, also die Fähigkeit, sich in die andere Seite hineinzuversetzen!

Lassen wir uns also nicht einreden, es gäbe allein und nur die derzeitige Konfrontationspolitik. Wir können wählen! Vielleicht erleben wir sogar eine neue Bewegung „von unten“, einen Aufstand der derzeit noch schweigenden Mehrheit in der Bevölkerung – einen Aufstand für eine kooperative Zukunft. Wir müssen heraus aus der Sackgasse des Fatalismus und der lähmenden Angst! Noch einmal müssen wir uns gegen alle Widerstände für die Vision eines friedfertigen „Gemeinsamen Hauses Europa“ begeistern und uns mit einem langen Atem für sie einsetzen. Die Vision „Ernstfall Frieden“ ist nicht passé. „Nie wieder Krieg!“ bleibt die zentrale Lehre aus unserer Geschichte.

Frieden mit der Sowjetunion – eine unerledigte Aufgabe (1989)

Die seit 1969 von einer sozial-liberalen Bundesregierung getragene Friedens- und Entspannungspolitik wurde in der Folgezeit von einer Bevölkerungsmehrheit des westdeutschen Teilstaates getragen. Aber eine starke Minderheit blieb skeptisch bis ablehnend. Viele verweigerten sich noch immer der Anstrengung, sich in die Vorstellungswelt der Menschen in der Sowjetunion zu versetzen, deren Land vor nicht allzu langer Zeit von einem deutschen Aggressions- und Vernichtungskrieg überzogen worden war. Noch Jahrzehnte später hielten Teile der deutschen Bevölkerung an ihren alten antirussischen Feindbildern fest.

In Russland selbst wurde diese Haltung stets mit großem Befremden wahrgenommen. Das teilte uns damals – 1989 – der russische Deutschland-Kenner und hochrangige sowjetische Politiker Nikolai Portugalow (1928-2008) mit. Die Deutschen, sagte er, hätten eine große, „nicht-anerkannte und unbereute Schuld“ auf sich geladen. Und weiter: „Die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs, dass gerade die Deutschen unermessliches Leid über unser Land gebracht hatten, ist nicht nur an dem materiellen Schaden zu messen, auch nicht nur an den Toten, den Verkrüppelten, an der Verwüstung, der verbrannten Erde und dergleichen mehr. Der Vorgang, schon der Wille, die Sowjetunion zu vernichten, ist ungeheuerlich. Das hätten wir in unserer Geschichte wohl vielleicht von Tartaren erwartet, im frühen Mittelalter, aber doch nicht von den Deutschen!“[19]

Nikolai Portugalow war als Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und als Berater von Parteichef Michail Gorbatschow auf sowjetischer Seite führend an der Wiedervereinigung Deutschlands beteiligt.[20] Er gehörte zu jenen Russen, die trotz des Zweiten Weltkrieges auf eine deutsch-russische Symbiose hofften, und leistete dazu unter anderem mit der Übersetzung von Werken von Bertolt Brecht und Heinrich Böll in die russische Sprache einen eigenen Beitrag. Hat dieser Brückenbau wirklich zur Aussöhnung beigetragen? Noch in den späten 1980er-Jahren gab es hierzulande Warnungen – etwa von dem damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn –, Russland sei eine Bedrohung für den Frieden.[21] In den Köpfen der Gegner der Befriedung des deutsch-russischen Verhältnisses lebten die alten Feindbilder fort.

Als sich das Ende des Kalten Krieges ankündigte, war die Idee eines „Friedens mit der Sowjetunion“ dann jedoch mehr als eine idealisierende Zukunftsmusik. Wie eingangs erwähnt, beeilte sich damals in der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg (FEST) eine Gruppe von Politikern und Historikern – unter ihnen Erhard Eppler –, die jüngere deutsch-russische Geschichte aufzuarbeiten. Wir bezeichneten den Frieden mit der Sowjetunion seinerzeit als eine „unerledigte Aufgabe“.[22] In dieser Formulierung schwang die hoffnungsvolle Erwartung mit, diese friedenspolitische Aufgabe könne alsbald erledigt werden. Die Chancen, im Prozess der Entfeindung voranzukommen, waren seinerzeit insbesondere mit dem Namen des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow verknüpft.[23]

Titelbild: Käthe Kollwitz – Nie wieder Krieg, gemeinfrei

[«*] Prof. i.R. Dr. phil. Wolfram Wette, Historiker und Friedensforscher, Publikation zum Thema: Ernstfall Frieden. Lehren aus der deutschen Geschichte seit 1914. Bremen: Donat-Verlag 2017.

[«1] Wilhelm Deist, Manfred Messerschmidt, Hans-Erich Volkmann, Wolfram Wette: Schlussbetrachtung. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik. Stuttgart 1979 (= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 1), S. 705-716, hier: S. 705

[«2] Original-Dokument des Schwurs von Buchenwald in: de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_im_KZ_Buchenwald#/media/Datei:Schwurvonbuchenwald.gif

[«3] Im Gefolge der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985

[«4] Reinhold Lütgemeier-Davin: Basismobilisierung gegen den Krieg: Die Nie-wieder-Krieg-Bewegung in der Weimarer Republik. In: Karl Holl, Wolfram Wette (Hrsg.), Pazifismus in der Weimarer Republik. Paderborn 1981, S. 47-76

[«5] Andere tauchten unter und mieden die Öffentlichkeit. Carl von Ossietzky blieb im Lande, wurde verhaftet und ins Konzentrationslager verschleppt. Der profundeste Kritiker des preußisch-deutschen Militarismus, Friedrich Wilhelm Foerster, hatte Deutschland bereits 1922 Hals über Kopf verlassen, weil ihm das Schicksal Erzbergers und Rathenaus drohte. Die Reichsminister Matthias Erzberger und Walther Rathenau wurden von rechtsextremistischen Freikorps-Offizieren ermordet.

[«6] Zuerst von dem Historiker Ernst Nolte

[«7] Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente. Hrsg. von Elke Fröhlich, Bd. 4, München, New York 1987, Eintrag vom 16.6.1941, S. 650

[«8] Siehe den Wikipedia-Eintrag: Opfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg

[«9] Nicolas Butylin: Geheime Handreichung: Baerbock will keine Russen bei Kriegs-Gedenken. In: Berliner Zeitung vom 4.4.2025. Im Internet: berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/80-jahre-kriegsende-auswaertiges-amt-will-keine-vertreter-aus-russland-bei-gedenkfeier-li.2313544

[«10] Wolfram Wette: Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden. Frankfurt/M. 2002, S. 26.

[«11] Mitteilungen für die Truppe, hrsg. vom Oberkommando der Wehrmacht/WFSt/WPr (IIe), Nr. 112, Juni 1941. Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Freiburg, heute: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, Potsdam.

[«12] Bernd Stöver: Der Kalte Krieg. Geschichte eines radikalen Zeitalters 1947-1991, München 2007, S. 68 f.

[«13] So auch das Memorandum „Frieden mit der Sowjetunion“ (wie Anm. 23)

[«14] Reiner Albert/Gottfried Niedhart: Vom System- zum Machtkonflikt: Die Sowjetunion in der westdeutschen Bedrohungswahrnehmung. In. Arnold Sywottek (Hrsg.), Der Kalte Krieg – Vorspiel zum Frieden? Münster u.a. 1994, S. 69-101

[«15] Siehe Wolfram Wette: Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur. Frankfurt/M. (Fischer-TB) 2011, Kap. Nachkriegsdebatten 1945-1955, S. 21-22

[«16] Vgl. das „Abkommen von Potsdam“ vom 2. August 1945, unterzeichnet von Stalin, Truman und Attlee. Text in: Deuerlein, Potsdam 1945 (1963), S. 353

[«17] Vgl. Wette, Militärpolitik (1996), S. 11; siehe auch Bald, Wehrmacht (1983), S. 387

[«18] Beide Zitate nach Gebhardt, Militär und Krieg (1990), S. 82

[«19] Nikolai Portugalow: Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion. In: Frieden mit der Sowjetunion (wie Anm. 23), S. 402-418, hier: S. 405 u. 411

[«20] de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Sergejewitsch_Portugalow

[«21] Beispielweise durch den Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Siehe die dpa-Meldung: Generalinspekteur der Bundeswehr hält Russland für große Bedrohung. In: nzz.ch/international/generalinspekteur-haelt-russland-fuer-grosse-bedrohung-ld.1476552

[«22] Frieden mit der Sowjetunion. Eine unerledigte Aufgabe. Hrsg. v. Dietrich Goldschmidt, Sophinette Becker, Erhard Eppler, Wolfgang Huber, Horst Krautter, Hartmut Lenhard, Wolfgang Raupach, Klaus von Schubert und Wolfram Wette. Gütersloh 1989 (= Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern 582) 1989; siehe auch das in diesem Band einleitend abgedruckte Memorandum der Herausgeber, S. 11-20.

[«23] Memorandum „Frieden mit der Sowjetunion“ (1989) (wie Anm. 15). Aufschlussreich der Interviewband von Franz Alt: Ein Appell von Michael Gorbatschow an die Welt. Kommt endlich zur Vernunft – Nie wieder Krieg! Salzburg, München 4. Aufl. 2017

[«24] Aus der Sicht von Anhängern der Entspannungspolitik endete der Kalte Krieg bereits 1969, nicht erst 1991, wie die übliche Datierung es sehen will.

[«25] James Sheehan: Kontinent der Gewalt – Europas langer Weg zum Frieden. München 2008, S.266 u. 220

[«26] Wolfram Wette: Ernstfall Frieden. Lehren aus der deutschen Geschichte seit 1914. Bremen 2017, S. 416 f.

[«27] Siehe den Sammelband von Thomas Kühne (Hrsg.): Von der Kriegskultur zur Friedenskultur? Zum Mentalitätswandel in Deutschland seit 1945. Münster/Hamburg/London 2000 (= Jahrbuch für Historische Friedensforschung, Bd. 9)

[«28] Eine Ausnahme bildeten die jugoslawischen Zerfallskriege in den 1990er-Jahren. Zusammenfassend: bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/31042/der-zerfall-jugoslawiens-und-dessen-folgen/

[«29] Gorbatschow amtierte 1985-1991 als Generalsekretär der KPdSU und 1990-1991 als Präsident der Sowjetunion

[«30] So Harald Kujat unter Verweis auf den Grundgesetzartikel 87a, in dem es heißt: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ Siehe: Bing-Video. General Harald Kujat – Frieden in der Ukraine wäre möglich. Vortrag in Malchow am 28.3.2025 YouTube Johannes Holmer. Damit wendet er sich zugleich gegen die Rechtmäßigkeit des Diktums von Bundesverteidigungsministers Struck vom Februar 2002, Deutschlands Sicherheit werde „auch am Hindukusch“ verteidigt – und damit letztlich überall auf der Welt. Siehe: spiegel.de/politik/deutschland/peter-struck-die-praegnantesten-zitate-a-873892.html

[«31] Diese bestand 1992-2006 aus den Republiken Serbien und Montenegro. Siehe: de.wikipedia.org/wiki/Serbien_und_Montenegro

[«32] Anders sieht es die Bundesregierung. Sie argumentierte in einer Regierungspressekonferenz vom 19. März 2025, der damalige Einsatz habe dem „Schutz des Kosovo“ gedient und sei nicht völkerrechtswidrig gewesen. Siehe dazu den Faktencheck von Florian Warweg in den NachDenkSeiten vom 24.3.2025: nachdenkseiten.de/?p=130632

[«33] Eine kritische Auseinandersetzung mit der sogenannten „Neuen Normalität“ bietet der Band von Dieter S. Lutz (Hrsg.), Deutsche Soldaten weltweit? Blauhelme, Eingreiftruppen, „out of area“ – Der Streit um unsere sicherheitspolitische Zukunft. Reinbek bei Hamburg 1993

[«34] Die Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers am 27.2.2022 in: bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356

[«35] Es wird von Russland bestritten. So vor kurzem noch einmal der russische Botschafter Sergej J. Netschajew in der ARD-Doku von Anne Will und Julia Friedrichs „Angst vor Krieg – Die Deutschen in der Zeitenwende; 7.5.2025, 20.15-21 Uhr. Netschajew sagte: „Wir haben diesen Krieg nicht angefangen.“ Im Internet nachzulesen unter: Anne Will trifft in ARD russischen Botschafter: Beunruhigende Antwort | Express

[«36] Siehe die vom ZDF-„Politbarometer“ veröffentlichte Umfrage vom 23.2 2024: Umfrage: Zustimmung zu Waffenlieferungen an Ukraine deutlich gestiegen. Danach sprachen sich 62 Prozent der Befragten für verstärkte Waffenlieferungen aus.

[«37] Eine Sammlung der Argumente von deutschen Kritikern des Regierungskurses bietet der Band von Hermann Theisen/Helmut Donat (Hrsg.): Bedrohter Diskurs. Deutsche Stimmen zum Ukraine Krieg. Bremen; Donat-Verlag 2024 (= Geschichte und Frieden, Bd. 52)

[«38] Zum historischen Kontext siehe Wolfram Wette: Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur. Frankfurt/M. /Fischer-TB) 2008

[«39] So auch in seinen Gesprächen mit der vormaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Siehe das Interview mit Merkel am 8. Juni 2022 und den Bericht von Nico Fried u. Boris Herrmann: Kuck mal, wer da spricht. In: Süddeutsche Zeitung, 9.6.2022, S. 3

[«40] Dies ist kein Bluff“: Putins Rede zur Teilmobilmachung (22.9.2022) im Wortlaut

[«41] de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Tschetschenienkrieg . Zitat aus dem Eintrag: Russisch-Tschetschenischer Konflikt – Wikipedia: „Anfang 2000 wurde die Stadt Grosny durch die Kampfhandlungen fast völlig zerstört und Tschetschenien unter russische Kontrolle gebracht.“

[«42] Siehe: Kaukasuskrieg 2008 – Wikipedia

[«43] Siehe: de.wikipedia.org/wiki/Russischer_Militäreinsatz_in_Syrien

[«44] Hans-Heinrich Nolte: Geschichte Russlands. Stuttgart (Reclam) 4. Aufl. 2024, mit einem neuen Kapitel über den Ukraine-Krieg

[«45] Exemplarisch Gustav Seibt, Autor der Süddeutschen Zeitung

[«46] Siehe die Präambel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland

[«47] Friedliche Koexistenz meint: unter Ausschluss eines kriegerischen Konflikts

[«48] Die Charta wurde am 21. November 1990 als Schlussdokument der KSZE-Sondergipfelkonferenz von 32 europäischen Ländern (einschließlich der Sowjetunion) sowie den USA und Kanada unterschrieben. Siehe: de.wikipedia.org/wiki/Charta_von_Paris

[«49] Anhaltspunkte für diese Aussage bieten die Umfragen des Markt- und Meinungsforschungsinstituts IPSOS sowie die Russland-Analyse Nr. 437 der Bundeszentrale für politische Bildung vom 26.5.2023 zum Thema: Umfragen: Die Haltung der deutschen Bevölkerung zum Krieg gegen die Ukraine: Waffen, Sanktionen, Diplomatie. | Russland-Analysen | bpb.de

[«50] Sven Christian Schulz (Brüssel/Stockholm): Diplomatie als „erste Verteidigungslinie“. Interview mit Dan Smith, dem Chef des Friedensforschungsinstituts SIPRI. In: Badische Zeitung, 2.4.2025, S. 7

[«51] Siehe das Buch von Willy Brandt: Der Wille zum Frieden. Perspektiven der Politik. Mit einem Vorwort von Golo Mann. Frankfurt/M. 1973

[«52] So Dohnanyi im Polit-Talk mit Mavbritt Illner im ZDF am 10.3.2022.