In Zeiten des gesteigerten Propagandakrieges – auf allen Seiten – ist es wichtig, auch häufig verwendete Begrifflichkeiten und Redewendungen auf ihren Gehalt und ihre Richtigkeit zu überprüfen. Zu diesen Begriffen gehören zweifellos die „Europäische Friedensordnung“ und die „Europäische Sicherheitsarchitektur“ – alternativ auch: „unsere Europäische Friedensordnung“ oder „unsere Europäische Sicherheitsarchitektur“, was der Wirklichkeit bei genauerer Betrachtung – unbeabsichtigt von seinen Wortschöpfern – näherkommt. Von Alexander Neu.

Und diese „Friedensordnung“ oder „Sicherheitsarchitektur“ sei von Russland mit seinem Angriffskrieg zerstört worden. Ja, Russland hat tatsächlich „die“ oder „unsere europäische Friedensordnung“ und „unsere europäische Sicherheitsarchitektur“ zerstört, da sie nicht gesamteuropäisch ist. Sie ist nur teil-europäisch und hat somit eine geteilte, nur eine fiktive Sicherheit in Europa geschaffen, die uns dahin gebracht hat, wo wir nun stehen: Am Rande eines großen europäischen Krieges. Was ist also Europa? Und warum wurde keine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg geschaffen, obschon man genau dies in der „Charta von Paris“ 1990 vereinbart hatte? Was bekamen wir stattdessen? Welche Szenarien für die weitere Entwicklung sind realistisch? Und wie müsste eine europäische Sicherheitsordnung, die diesen Namen auch verdient, ausschauen?

Was ist Europa – eine geographische Einordnung oder politischer Kampfbegriff?

Wenn man von Europa spricht, so sollte der gesunde Menschenverstand davon ausgehen, dass der gesamte Kontinent damit gemeint ist.

Schaut man indessen nach Brüssel, so sind Europa und die EU dasselbe. Wer nicht in der EU ist, ist nicht Europa – mit Ausnahme des Ex-EU-Landes Großbritannien. Europa ist also nach Brüssler Interpretation die EU und der europäische Pfeiler der NATO. Alles andere ist irgendwas, aber nicht Europa, so das ideologisierte Denken, welches bei nahezu jeder Äußerung aus Politik und Medien deutlich wird.

Geographisch indessen reicht Europa viel weiter. Es erstreckt sich von Portugal bis in den russischen Ural, von Island und dem norwegischen Nordkap bis nach Malta und Zypern. Grönland selbst liegt auf der nordamerikanischen Kontinentalplatte, gehört aber zu Dänemark und somit politisch im weitesten Sinne zu Europa. Heikel wird es, wenn es um die Türkei geht: Trennt der Bosporus Europa von West-Asien, oder ist diese Vorstellung überholt? Und östlich der Türkei beginnt der Kaukasus. Der Kaukasus wird ebenso wie das Kaspische Meer als Grenzregion zwischen Europa und Asien verstanden, wobei die genauen geographischen Grenzlinien nicht eindeutig sind und kulturelle sowie politische Kategorien bei der Bestimmung der Grenzen im Südosten Europas auch eine Rolle spielen.

Angesichts der Fragestellung ist aber die interessante Frage: Wo endet Europa im Osten? Europa endet am Ural-Gebirge in Russland, und der größte Berg Europas heißt Elbrus; er liegt im russischen Teil des Kaukasus-Gebirges. Und in diesem europäischen Teil Russlands, der bedeutend kleiner als der asiatische Teil Russlands ist, leben nach unterschiedlichen Quellen rund 75 bis 85 Prozent der Menschen. Bei rund 144 Millionen Einwohnern der Russischen Föderation leben 110 bis 122 Millionen Menschen also in Europa. Auch liegen die beiden größten Städte Russlands – Moskau und St. Petersburg – im europäischen Teil des Riesenlandes. Moskau selbst ist die größte Stadt Europas mit rund 13 Millionen Einwohnern – zählt man Istanbul (rund 15 Millionen Einwohner) nicht dazu. Berücksichtigt man hingegen nur den europäischen Teil Istanbuls (rund zehn Millionen Einwohner), dann wäre das europäische Istanbul die zweitgrößte Stadt Europas. Kommen London mit etwa neun Millionen und St. Petersburg mit etwa fünf Millionen Einwohnern hinzu, dann liegen die vier größten Städte Europas nicht in EU-Europa. Auch kulturell und ethnisch ist die Mehrheit der russischen Bevölkerung europäisch.

Mehr noch: Der europäische Teil Russlands umfasst etwa vier Millionen Quadratkilometer (23 Prozent der Gesamtstaatsfläche der Russischen Föderation) und nimmt sodann etwa 40 Prozent des europäischen Kontinents (rund 10,5 Millionen Quadratkilometer) ein. Angesichts dieser Zahlen verwundert es schon, dass Europa so unwidersprochen auf die EU reduziert wird.

Was bekamen wir nach 1990? „Unsere europäische Friedensordnung“ oder „unsere europäische Sicherheitsarchitektur“

Wenden wir uns zunächst der Nominalkomposition der europäischen „Sicherheitsarchitektur“ zu. Diese Komposition besteht aus zwei Substantiven: Die „Sicherheit“ und die „Architektur“.

Eine Architektur besteht aus Säulen. Die vertikalen Säulen sind „tragend“, andere, die horizontalen oder diagonalen, sind „verbindend“. Aber alle Säulen tragen zur Gesamtarchitektur bei – besonders jedoch die tragenden. Die größten und stärksten Säulen sollten naturgemäß tragend sein. Wie kann man also eine Architektur für eine Sicherheit bauen, bei der eine der größten vorhandenen Säulen nicht nur unachtsam außen vor belassen, sondern gezielt außen vor belassen bzw. daran gehindert wird, Teil des Ganzen zu werden? Daher auch die richtigen Aussagen von den noch klugen Strategen der 1970er-Jahre wie beispielsweise „ohne Russland oder gar gegen Russland sei Sicherheit nicht möglich in Europa“. Banal, aber richtig, wie die Gegenwart uns gerade lehrt.

Weiter zur Nominalkomposition „Friedensordnung“: Auch diese Komposition besteht aus zwei Substantiven: „Frieden“ und „Ordnung“. Beide Begriffe sind positiv besetzt, assoziiert man doch mit beiden Begriffen Stabilität, Sicherheit und Leben. Nur, wie kann eine „Ordnung“ „Frieden“ bringen, wenn ein wesentlicher Akteur außen vor belassen wird oder gar in seinen Augen dessen vitale Sicherheitsinteressen unberücksichtigt bleiben? Auch hier gilt: Echter Frieden ohne oder gegen Russland ist nicht möglich.

Und nun setzen wir das Possessivpronomen „unser“ noch davor: „Unsere europäische Friedensordnung“ (so beispielsweise Die Grünen: „Wir müssen in der Lage sein, unsere Friedensordnung (…) gegen ihre Feinde zu schützen.“) und „unsere europäische Sicherheitsarchitektur“.

Nur, was ist mit „unsere“ gemeint? Zumindest nicht das geographische Europa oder das fast deckungsgleiche politische Europa der „Charta von Paris“ aus dem Jahre 1990: Ein Europa, das gemeinsame Sicherheit versprach statt geteilter Sicherheit und somit Unsicherheit schaffen sollte. Ein Europa, das zusammen wachsen sollte von Lissabon bis Wladiwostok (weil Russland geographisch betrachtet ein eurasisches Land ist). Auch die USA und Kanada (von „Vancouver bis Wladiwostok“) sollten Bestandteil dieses neuen, auf Zusammenarbeit in Sicherheits- und anderen Fragenkomplexen angelegten Projektes sein. Sie alle unterzeichneten die Erklärung.

Was bekamen wir faktisch? Statt umfassender, ehrlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe in einem Gesamteuropa bildete sich erneut ein künstlich verknapptes Rumpf-Europa heraus, dessen Grenzen im Osten in der Ukraine statt im Ural bzw. in Wladiwostok endet.

Ein „Rumpf-Europa“, das bislang auf zwei Säulen steht: der NATO und der EU. Die oder „unsere europäische Sicherheitsarchitektur“ besteht sodann ausschließlich aus den beiden Säulen NATO und EU. Die OSZE, die gesamteuropäische „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“, ein durchaus vielversprechendes Projekt für ungeteilte und somit gemeinsame Sicherheit im gesamteuropäischen Raum, wurde zum Wahlbeobachterverein degradiert.

Beide Säulen – NATO und EU – wurden und werden nach Osten erweitert und somit die geopolitische Einflusssphäre einseitig nach Osten ausgedehnt. Die Grenze ist Russland. Das größte europäische Land soll nicht Europa sein, soll nicht eine Säule der europäischen Sicherheitsarchitektur, der europäischen Friedensordnung sein. Damit ist diese europäische Sicherheitsarchitektur eben auch nur eine Sicherheitsarchitektur für einen Teil Europas, womit eine Gesamteuropa umfassende europäische Friedensordnung schlichtweg nicht gegeben ist – eigentlich logisch, oder?

Es hätte so nicht sein müssen. Die Umsetzung der „Charta von Paris“ sowie die Angebote des russischen Präsidenten Putin im Deutschen Bundestag 2001 hätten für Europa einen anderen, einen friedlichen und stabilen Weg aufzeigen können. Diese Rede wurde übrigens mit sehr viel Applaus aller Bundestagsfraktionen quittiert.

Mehr noch: Deutschland und Russland verweigerten sich sogar gemeinsam mit Frankreich der Teilnahme an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA gegen den Irak 2003. Damals im Zeitraum 2001 bis 2005 schien unter Kanzler Schröder, den französischen und russischen Präsidenten Chirac und Putin alles möglich – nur nicht das, was wir jetzt haben: am Rande eines großen europäischen Krieges zu stehen.

Noch im Sommer 2010 trafen sich auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der deutschen Bundesregierung, der russische Präsident Medwedew und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und verabschiedeten das sogenannte „Meseberg-Memorandum“. In diesem Dokument stellten beide fest, dass die „Sicherheit aller Staaten in der euro-atlantischen Gemeinschaft unteilbar“ sei.

Sie schlugen den Aufbau eines gemeinsamen Forums, des „Europäisch-Russischen Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees“ auf Ministerebene vor. Als erstes Testfeld dieser neuen Sicherheitskooperation strebten beide Seiten an, den Transnistrien-Konflikt in der Republik Moldau einvernehmlich zu lösen.

Jedoch wurde das Projekt bereits torpediert, bevor es auch nur den ersten Schritt seiner Konkretisierung nahm. Das Projekt laufe „an der NATO und den USA vorbei“ oder es ziele auf eine „Spaltung der NATO“ ab, so die transatlantischen Kritiker des Projekts, die die außen- und sicherheitspolitische Selbstständigkeit EU-Europas von den USA erfolgreich untergruben und sodann die europäischen Sicherheitsinteressen den US-amerikanischen Hegemonialinteressen wieder einmal unterordneten.

2013/14 kam es zur „bunten Revolution“ und nachfolgend zum Staatsstreich gegen die gewählte Regierung in Kiew mit westlicher Unterstützung – angefangen von Solidaritätsbesuchen westlicher Politiker auf dem Maidan bis hin zur Bestimmung der personellen Zusammensetzung der „neuen Regierung“ („Fuck the EU“ – Victoria Nuland im Streit mit der EU, wer welches Amt in der neuen Regierung übernehmen möge).

Dem Staatsstreich im Februar 2014 in Kiew liegt eben auch und besonders eine geopolitische Motivation zugrunde: die Integration der Ukraine in die westliche Einflusszone (NATO und EU). Und somit ist dieser Krieg eben auch eine besonders grausame Ausdrucksform der gegenwärtigen geopolitischen Neuvermessung der Welt.

Die weitere Geschichte hin zur russischen Invasion 2022 in die Ukraine und der gegenwärtigen Zuspitzung der Eskalation bis hin zum möglichen großen europäischen Krieg ist bekannt.

Das Kind ist nun im Brunnen. Ein echter gesamteuropäischer und ungeteilter Sicherheitsraum ist auf absehbare Zeit nicht mehr realistisch. Unsere Entscheidungseliten in Deutschland und EU-Europa unter wohlwollender Führung des großen Bruders jenseits des Atlantiks entschieden sich „zum Wohle ihrer Bürger“ für den anderen Weg – nämlich, den Sieg im Kalten Krieg auch für geopolitische Machtzugewinne zu nutzen.

Wir haben den Kalten Krieg gewonnen, und damit bestimmen wir die Spielregeln (Stichwort: regelbasierte internationale Ordnung).

Zu den unilateralen Spielregeln gehört auch die Kompetenz, zu bestimmen, wer Anspruch auf legitime Sicherheitsinteressen und Souveränität formulieren darf und wer nicht: nur westliche und pro-westliche Länder. Somit wurden die Warnungen und Forderungen aus Russland bestenfalls ignoriert und schlimmstenfalls als anmaßende Großmachtpolitik abgetan – zuletzt in den beiden Antwortbriefen Brüssels und Washingtons und im Artikel von El Pais auf die beiden Briefe Moskaus (hier und hier), in denen Zugeständnisse an die russischen Sicherheitsinteressen ultimativ eingefordert wurden. Mit den negativen Antworten aus Brüssel und Washington startete der Countdown für den Einmarsch der Russen am 24. Februar 2022.

Der Krieg verläuft entgegen anderweitiger Erwartungen Moskaus indessen länger als gedacht und geplant: Weder sind ukrainische Truppenteile übergelaufen noch wurde die Ukraine in einem „Blitzkrieg“ unterworfen. Hiermit beweist sich die Weisheit des preußischen Kriegsphilosophen von Clausewitz einmal mehr: „So stimmt sich im Kriege durch den Einfluß unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betrachtung kommen können, alles herab, und man bleibt weit hinter dem Ziel.“ Oder einfacher ausgedrückt: Man beginnt schneller einen Krieg, als man ihn wieder zu beenden vermag.

Sodann ist bis dato kein Ende des Krieges erkennbar, zumal die NATO und EU-Europa sich zunehmend in dem Krieg auf der Seite der Ukraine „engagieren“ – mit Rüstungslieferungen, Finanzspritzen, logistische Unterstützung, Ausbildung und Aufklärung von Zieldaten. Westliche Söldner kämpfen in der Ukraine und möglicherweise auch verdeckte Spezialeinheiten aus NATO-Staaten.

Das zunehmende „Engagement“ des Westens indiziert unstreitig auf den doppelten Charakter des Krieges: ein vordergründig russisch-ukrainischer Krieg und auf der Metaebene der wahre Krieg, der Stellvertreterkrieg, bei dem es um die Neubestimmung der Weltordnung geht. Und Europa ist, wie auch Südostasien (Taiwan-Konflikt), ein zentraler Schauplatz dieses Weltneuordnungskrieges. Vieles, vielleicht auch alles hängt von dem Ausgang des vordergründigen wie auch des wahren Krieges ab. Besonders für Europa, denn die USA werden selbst bei einer Niederlage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zwar einen Machtverlust, eine Degradierung weg von der alleinigen Supermacht, der „einzigen Weltmacht“ (Zbigniew Brzezinski), hin zu einer Großmacht erleiden. EU-Europa jedoch spielt bereits jetzt in der internationalen Politik keine gestaltende Rolle mehr. Was steht uns sodann bevor?

Was kommt nach dem Krieg – Ende NATO oder EU?

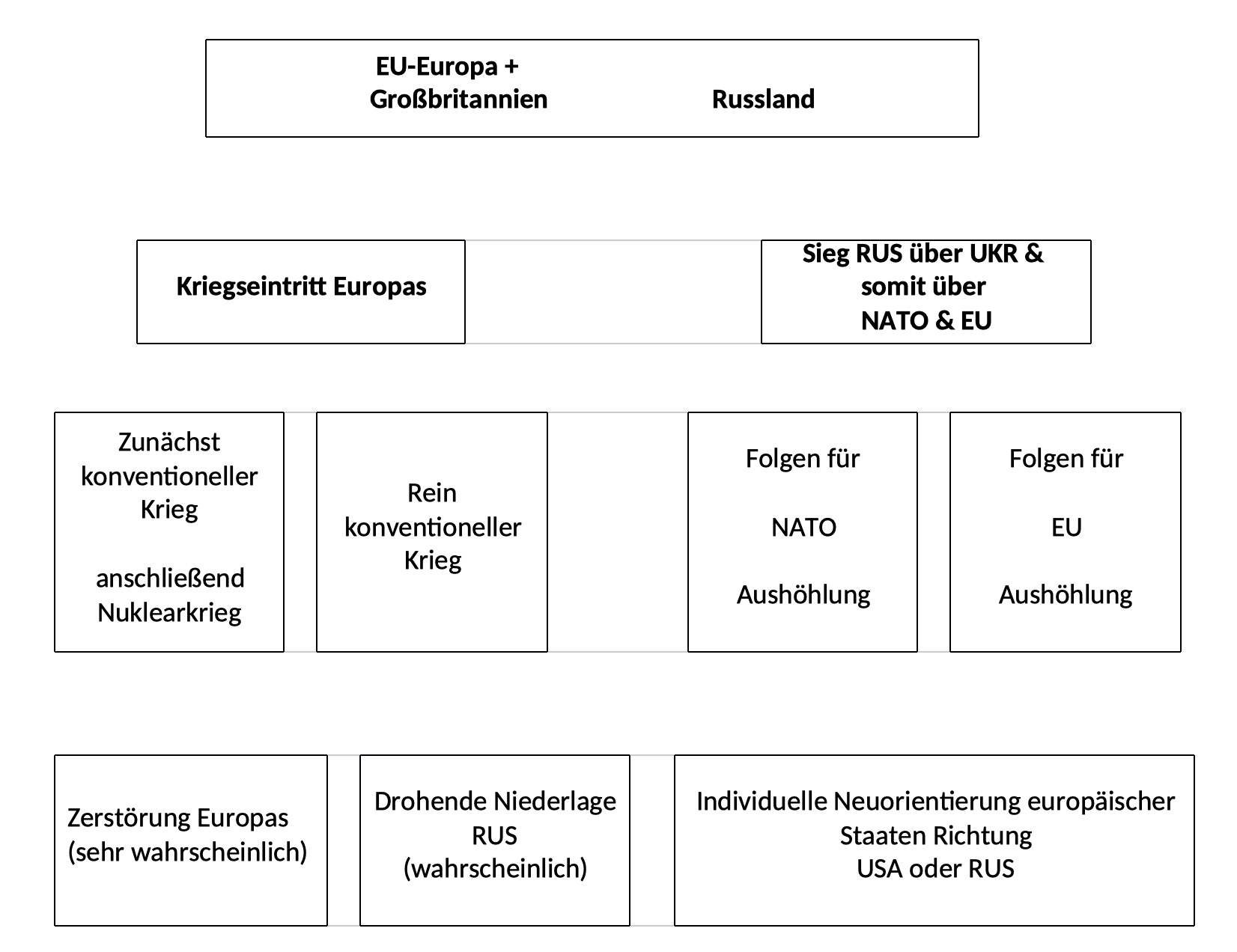

Hierzu ein paar Szenarien, die in der Natur liegend sehr holzschnittartig sind, jedoch Vorstellungen davon bieten, wohin die Reise nach jetzigem Stand der Dinge gehen könnte.

Im Folgenden werden die Szenarien in Anlehnung an meine Analyse „Weltgeschichte im Zeitraffer: Wo bleibt EU-Europa? – Sechs Szenarien“ vom März 2025 angesichts der weiteren Entwicklung aktualisiert. Die reale operative Entwicklung auf dem ukrainischen Schlachtfeld gestaltet sich zunehmend aussichtsloser für die ukrainische Armee. Langsam, jedoch stetig werden Territorien – unter Inkaufnahme eines hohen russischen Blutzolls – erobert. Ukrainische Rüstungsschmieden und Lagerstätten werden zunehmend gezielt zerstört, Transport- und Logistikwege über Schienen, Flug- und Seehäfen sowie die Energieinfrastruktur werden ausgeschaltet. Und am bedeutsamsten: Die ukrainische Armee wird personell durch die Methode des Abnutzungskriegs ausgeblutet. Die Methode ist so einfach, wie sie grausam ist: Waffensysteme sind mitunter rasch ersetzbar, insbesondere durch westliche Lieferungen. Wehrfähige Männer sind für ein bis zwei Generationen nicht so einfach ersetzbar, sie sind schlichtweg nicht in ausreichender Menge existent. Die Friedhöfe in der Ukraine, die auf Widerstand stoßenden gewaltsamen Rekrutierungsmaßnahmen und die Flucht in den Westen sprechen Bände über die personelle Situation. Hinzu kommt: Nach dem Krieg fehlen die Generationen auch für den erfolgreichen Wiederaufbau des Landes. Russlands materielle, finanzielle und personelle Ressourcen hingegen scheinen auf absehbare Zeit kein kritisches Niveau zu erreichen.

Diese Entwicklungen lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zwei grobe Szenarien zu:

Erstens: Der Sieg der Russischen Föderation über die Ukraine im vordergründigen Krieg. Dieser Sieg hätte unmittelbare Konsequenzen für die „europäische Sicherheitsarchitektur“, insbesondere auch mit Blick auf die künftige Qualität der EU und der NATO als die beiden Säulen dieser Sicherheitsarchitektur.

Oder zweitens: Der Eintritt des Westens, insbesondere der Europäer, in den bisherigen Stellvertreterkrieg, womit der wirkliche Konfliktcharakter, der wahre Krieg um die Neubestimmung der Weltordnung, die Metaebene verlässt und zur realen Schlacht würde. Das erste Grobszenario schließt an die Szenarien 4 und 5 in meinem Beitrag „Weltgeschichte im Zeitraffer – Sechs Szenarien“ an, das zweite Grobszenario an das 6. Szenario in dem damaligen Beitrag.

Zu Szenario 1 – Sieg der Russischen Föderation über die Ukraine

Die NATO und die EU sowie ihre Mitgliedsstaaten haben den Sieg der Ukraine über den russischen Angriffskrieg zu einer europäischen/westlichen Schicksalsfrage erklärt. Unendlich viele materielle, finanzielle und politische Ressourcen sind vergeblich in die Ukraine investiert worden. Das Vertrauen in die beiden – bis dahin – tragenden Säulen (NATO und EU) der sogenannten „europäischen Sicherheitsarchitektur“, geht – nachdem der russische Angriff diese Architektur ohnehin beschädigt hat – nach innen und außen endgültig verloren.

Nach außen heißt: Der globale Nicht-Westen sieht den Westen als gebrochen an. Ein Staat, Russland, hat dem Westen mit dem weltweit größten Militärbudget das Rückgrat gebrochen. Der globale Neuordnungsprozess beschleunigt sich hierdurch um ein weiteres Mal, da der Westen nur noch als ein fraktionierter und begrenzt handlungsfähiger Akteur in der Weltpolitik wahrgenommen würde.

Nach innen würde dies das Ende EU-Europas und der NATO, so wie wir die beiden Akteure kennen, bedeuten. Weder NATO noch EU würden sich offiziell auflösen. Faktisch aber würden sich Zentrifugalkräfte herausbilden und NATO- sowie EU-Brüssel würden zunehmend an Handlungskompetenzen einbüßen, da die Niederlage offenbart, dass beide Organisationen keine ernst zu nehmenden Sicherheitsgarantien leisten können. Eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität und bilaterale Absicherungsbestrebungen würde um sich greifen: Die ersten EU- und europäischen NATO-Mitgliedsstaaten würden sich in der Hoffnung auf einen bilateralen US-Schutzschirm zunächst verdeckt, dann immer offener auf die Trump-Administration orientieren. Es begänne ein Wettlauf europäischer Staaten um die Gunst der USA.

Andere, insbesondere osteuropäische Staaten könnten auf Annäherung und Ausgleich mit Russland setzen in der Hoffnung, dass dies angesichts der neuen Realitäten ihrer eigenen Sicherheit zuträglicher wäre als ein Konfrontationskurs.

Der EU-europäischen Öffentlichkeit würde dies zunächst als Rückkehr zum Leitbild des „Europas der Vaterländer“ verkauft, bis die Differenzen unübersehbar würden. Die europäische Öffentlichkeit könnte angesichts dieser Vielfachkrisen des Desintegrationsprozesses, der wachsenden Wirtschaftskrise, des forcierten Sozialabbaus zu Gunsten der weiteren Aufrüstung sowie wachsender Kriminalität ihre Unzufriedenheit mit der strategischen Führungsfähigkeit ihrer Eliten Ausdruck verleihen. Ein Austausch der liberalen Führungs- und Entscheidungseliten in EU-Europa könnte sich zu Gunsten konservativer und rechter Eliten abzeichnen – in Deutschland die AfD. Bereits jetzt sind erste massenmediale Anzeichen für ein Bröckeln in das Vertrauen der uneingeschränkten Hegemonie des liberalen Politikverständnisse zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist auch wieder das verstärkte Erscheinen des BSW (Partei von Sahra Wagenknecht) in den Mainstreammedien mit der Forderung nach Neuauszählung zu beobachten. All das sind keine Zufälle: Würde eine Neuauszählung erfolgen, so wäre ein nachträglicher Einzug der Partei in den Bundestag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall. Dies würde eine Schockwelle im politischen Berlin bedeuten, da die Merz-Klingbeil-Regierungskoalition über keine eigenen Mehrheiten mehr verfügen würde.

Um die Gefahr einer umfassenden gesellschaftspolitischen Eruption abzuwenden oder zumindest einzudämmen, könnten sich die liberalen Eliten entschließen, temporär oder auch auf unbestimmte Zeit restriktive Maßnahmen zu ergreifen. Die politische Konfrontation mit Russland könnte genutzt werden, auch den Spannungsfall zu verkünden, damit Grundrechte auszusetzen und sogar Bundestagswahlen (Art. 80a in Verbindung mit Art. 115h Grundgesetz) zu verschieben. All dies würde die Gefahr der Aushöhlung des politischen Liberalismus erhöhen und die Republik auf den Kopf stellen.

Und genau dieses gesellschaftspolitische Niedergangszenario vor den Augen des politischen Mainstreams ist die Triebfeder für den verzweifelten Versuch EU-Europas, den Krieg der Ukraine gegen die russische Invasion in der Hoffnung fortzusetzen, dass den Russen eher die Puste ausgeht als der Ukraine und Europa – wären da nicht die ständigen Sonderwege Trumps mit Putin, die die Marginalisierung EU-Europas manifestieren.

Zu Szenario 2 – Der Eintritt der Europäer in den Krieg

Ob die europäischen Entscheidungseliten unter Führung Londons, Paris, Berlins und EU-Brüssels in den Krieg mit Absicht (Seeblockade in der Ostsee, Entsendung eigener Truppen in die Ukraine, Einrichtung einer Flugverbotszone in der Ukraine oder andere Maßnahmen) eintreten oder durch Fahrlässigkeit und Fehleinschätzungen (Lieferung von weitreichenden Waffensystemen wie Taurus oder von den USA gekauften Tomahawks) in den Krieg schlafwandeln, sei dahingestellt.

Das Ergebnis wäre eine räumliche Entgrenzung der Kampfhandlungen über den ukrainischen Raum hinweg nach Resteuropa, d.h. sowohl in den EU- und NATO-Raum als auch nach Russland.

Die neuen hochkomplexen Hyperschallwaffen Russlands – mit konventionellen Sprengköpfen ausgestattet – würden nicht ausreichen, um die europäische militärische Infrastruktur nachhaltig auszuschalten. Die quantitative Überlegenheit in Personal und Waffensystemen der europäischen Armeen würde zu einer Niederlage Russlands führen. Luftschläge mit konventionellen Waffensystemen und gegebenenfalls Kämpfe auf kernrussischem Gebiet (auch in der Exklave Kaliningrad) würden die Kriterien der russischen Nukleardoktrin erfüllen. Ein Verzicht Russlands auf nukleare Gegenschläge wäre nur zum Preis der Akzeptanz der eigenen Niederlage mit unabsehbaren Folgen für die Staatlichkeit Russlands zu haben – für die russische Entscheidungselite ein unannehmbarer Preis. Eine mit Unwägbarkeiten behaftete, jedoch angesichts der ausweglosen Lage denkbare Option wäre, „nur“ auf taktische Atomwaffen zur Zurückdrängung der europäischen Streitkräfte, zur Ausschaltung der militärischen und gegebenenfalls auch zivilen Infrastruktur Westeuropas zurückzugreifen und dabei den USA zu ermöglichen, die Beistandsklausel des zwischenzeitlich berühmten Artikel 5 des NATO-Statuts nicht-militärisch zu lesen (was übrigens durchaus im Rahmen der Formulierung der Beistandsklausel möglich ist und somit ein militärischer Beistandsautomatismus ausgeschlossen wäre). Auf diese Weise würde zwar Europa massiv zerstört werden, ein dritter, umfassender Weltkrieg wäre hingegen nicht zwingend, so die Kalkulation. Die USA könnten, insbesondere unter Präsident Trump, mit dieser Option durchaus leben. Allein die Tatsache, dass die Europäer US-amerikanische Waffensysteme (ggf. auch Tomahawk) für die Ukraine kaufen sollen, hat nicht nur einen geschäftlichen Hintergrund, sondern auch einen strategischen: Die USA verkaufen scheinbar „nur“. Die Europäer liefern und bedienen die hochkomplexen Waffensysteme und werden damit zu Mitverantwortlichen. Die Eskalationsverantwortung kann Trump aus seiner Perspektive auf die Europäer abwälzen.

Jedenfalls wäre das Kriegsszenario mit taktisch atomarer Dimension das Ende für Europa. Über eine „europäische Sicherheitsarchitektur“ oder „Friedensordnung“ muss dann nicht mehr diskutiert werden. Das gleiche Ergebnis gilt für das Szenario, dass die USA doch in den Krieg eingriffen, womit jedoch dann das globale nukleare Armageddon anstünde.

Schaubild der Szenarien – Alexander Neu

Wie müsste eine europäische Sicherheitsarchitektur / Friedensordnung aussehen?

Die Voraussetzung zur Überlegung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur/Friedensordnung ist, dass der Krieg nicht über den ukrainischen Raum ausgreifen darf – also weder einen intendierten Kriegseintritt der Europäer noch unbeabsichtigte Zwischenfälle mit eskalierender Eigendynamik. Nach gegenwärtiger Entwicklung auf dem Schlachtfeld würde dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass Russland das Kriegsende im Wesentlichen zu seinen Bedingungen diktieren würde. EU-Europa und die europäischen NATO-Staaten, außen- und innenpolitisch geschwächt, wären den Vorstellungen Russlands in gewissem Ausmaß ausgeliefert. Ein Diktatfrieden durch eine Niederlage der Ukraine wäre auch eine Art Diktatfrieden für Resteuropa, da EU-Europa und NATO, wie bereits oben ausgeführt, ihr Schicksal ohne Nöte mit der Ukraine angeblich alternativlos verbunden haben.

Ob Russland gegenüber einem massiv geschwächten EU-Europa oder gegenüber den einzelnen Mitgliedsstaaten auf kooperative Strukturen oder Dominanzstrukturen setzen würde, bewegt sich im Reich der Spekulation. Jedenfalls wäre eine unilateral – nun von Russland – aufgedrückte, sozusagen „russische Sicherheitsarchitektur/Friedensordnung“ für Europa alles andere als wünschenswert und zukunftsträchtig. Die Flucht in eine EU-Aufrüstungsorgie, um als EU-Militärmacht auftreten zu können, ist aus vielfältigen Gründen keine Lösung. Das wichtigste Argument lautet: Man kann die größte Atommacht der Welt nicht mit konventionellen Waffensystemen auf dem Schlachtfeld besiegen. Da kann man noch so viel aufrüsten. Wer das glaubt, sollte nochmals tief in sich gehen.

Nur eine gemeinsam konzipierte und vertraglich geregelte gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur/Friedensordnung hätte eine Zukunft. Das Mindeste, was indes herauskommen müsste, wäre die Akzeptanz einer nachhaltigen friedlichen Koexistenz in Europa.

Die Chancen für eine positive gesamteuropäische Sicherheitsordnung von Europa für Europa sinken jedoch mit jedem weiteren Kriegstag. Je eher in EU-Brüssel und vor allem in Berlin, Paris und London die Aussichtslosigkeit eines Sieges der Ukraine erkannt wird und diplomatische Bemühungen mit Moskau gesucht werden, desto größer die Chancen auf einen europäischen Reset, vergleichbar mit der Chance 1989/91.

Titelbild: NicoElNino/shutterstock.com