Nach dem Aussetzen der US-Zuwendungen an die Ukraine reichen die militärischen Kapazitäten der verbliebenen Unterstützer bei Weitem nicht aus, um die Ausfälle zu kompensieren. Das zeigt eine entsprechende Analyse der Streitkräfte derjenigen Länder, die der Ukraine weiterhin zum Sieg verhelfen wollen. Auch die kurzfristig gefassten Pläne zur Aufrüstung Europas können kaum verhindern, dass dem Land schon in wenigen Monaten Munition und Ausrüstung ausgehen. Insbesondere die Aufklärung und die Bereitstellung von Internet aus dem All können die Unterstützerstaaten nicht ersetzen. Von Karsten Montag.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Dieser Tage fällt es schwer, als ein um Frieden bemühter Mensch die Welt zu verstehen. Im Weißen Haus regiert zur Abwechslung ein Präsident, der einen Krieg beenden will – und europäische Politiker lassen nichts unversucht, den Konflikt fortzuführen. Es gehe um einen „gerechten Frieden“, heißt es von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Eine weitere „massive Unterstützung“ der Ukraine sei deshalb notwendig. Doch das bedeutet in letzter Konsequenz eine Rückeroberung der verlorenen Gebiete in der Ukraine und somit eine Fortführung des Krieges bis zur militärischen Niederlage Russlands.

Dabei hat der Stellvertreterkrieg in der Ukraine das Potential, zu einem atomaren Weltkrieg zu eskalieren. Das zentrale Schlachtfeld der Auseinandersetzung wäre höchstwahrscheinlich Ost- und Mitteleuropa. Zudem haben die Folgen des Konflikts schon jetzt enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Wohlstand in den (noch) reichen Industrieländern westlich der sich abzeichnenden Front an den Grenzen Russlands und Weißrusslands. Ein Frieden mit Russland sollte demnach das primäre Ziel europäischer Politiker sein, läge ihnen das Wohl der eigenen Bevölkerung am Herzen. Was also geht in den Köpfen der Kriegsfalken in London, Paris, Berlin und Brüssel vor?

Russland ist in der Ukraine auf dem Vormarsch

Wenn die Ukraine die russische Armee in die Defensive drängen will, dann benötigt sie kurzfristig immensen Beistand in Form von Waffen und Soldaten. Denn entgegen den Behauptungen westlicher Medien und Denkfabriken, Russland würde unter hohen Verlusten nur unbedeutende Gebiete erobern, ist bei genauem Hinsehen das Gegenteil der Fall.

Die russische Armee ist seit der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Awdijiwka (russisch Awdejewka) Anfang 2024 im südlichen Donbass beständig auf dem Vormarsch und erobert eine wichtige Verteidigungsposition der Ukraine nach der anderen. Hierzu gehören unter anderem die zum Teil befestigten Städte Wuhledar (russisch Ugledar), Kurachowe (russisch Kurachowo), Welyka Nowosilka (russisch Welikaja Nowosjolka) und Torezk. Mittlerweile haben russische Einheiten auch im Norden des Donbass natürliche Barrieren wie den Fluss Oskil nördlich von Kupjansk sowie den Fluss Scherebets bei Lyman (russisch Liman) überschritten und rücken Richtung Westen vor.

An dem taktischen Vorgehen ist erkennbar, dass es der russischen Armee weniger um schnelle Geländegewinne, sondern primär um das Abnutzen der gegnerischen Kräfte geht. So werden die ukrainischen Positionen von den russischen Streitkräften, wo immer möglich, weiträumig eingekesselt, vom Nachschub abgeschnitten sowie mit Artillerie, Raketenwerfern, Gleitbomben und Drohnen so lange aus mehreren Richtungen aus der Luft angegriffen, bis die Verteidiger unter hohen Verlusten an Menschenleben und militärischer Ausrüstung ihre Stellungen räumen. Dieses, das Leben der eigenen Soldaten schonende Vorgehen der Russen ist aktuell unter anderem auch bei der Belagerung von Pokrowsk, einer logistisch wichtigen Stadt im Süden des Donbass, sowie im Rahmen der Bekämpfung der ukrainischen Offensive bei Kursk beobachtbar. Frontalangriffe und Häuserkämpfe mit hohen eigenen Verlusten wie beispielsweise in der bereits im Mai 2023 eroberten Stadt Bachmut versucht die russische Armee zu vermeiden.

Dass Russland überhaupt in der Lage ist, mit dieser Taktik Erfolge zu erzielen, liegt einerseits an der Überlegenheit an Artilleriegeschützen und Raketenwerfern inklusive Munition, an der Luftüberlegenheit und dem Einsatz von Gleitbomben, an einem fortgeschrittenen Einsatz von Drohnen und Drohnenabwehr sowie an einer höheren Truppenstärke. Andererseits fehlt es der ukrainischen Armee an der notwendigen Luftverteidigung, um die Bombardierungen aus der Luft durch Flugzeuge und Drohnen abzuwehren. Zudem hat die Ukraine große Probleme, ihre Verluste an Soldaten durch Neurekrutierungen auszugleichen.

Vereinzelte gegenseitige Schläge mit Marschflugkörpern und Kurzstreckenraketen gegen militärische Anlagen, logistische Infrastruktur und Energieversorgungseinrichtungen im jeweiligen Hinterland haben bisher keine erkennbaren Auswirkungen auf das Frontgeschehen gehabt. Im Falle der russischen Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine besteht das Ziel offenbar vornehmlich darin, die energieintensive Stahl- und Rüstungsproduktion des Landes zu behindern. Die entsprechenden Ausfälle wurden bislang mithilfe der Unterstützung aus dem Ausland kompensiert.

Die von der Ukraine eingesetzten Kurzstreckenraketen und Marschflugkörper – US-amerikanische ATACAMS sowie die britischen Storm Shadows und französischen SCALPs – haben aufgrund ihrer begrenzten Reichweite von maximal 300 Kilometern und der Größe Russlands keine Auswirkungen auf die russische Rüstungsproduktion. Mit ihnen lassen sich höchstens Militärflugplätze und weitere logistische Infrastruktureinrichtungen hinter der Front erreichen. Zudem bergen sie aufgrund der notwendigen Unterstützung bei der Zielerfassung durch die USA, Großbritannien und Frankreich das Potential, den Stellvertreterkrieg eskalieren zu lassen.

USA wollen dritten Weltkrieg vermeiden

Im Verlauf des in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Streits zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie dem US-Präsidenten Donald Trump und dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance im Weißen Haus Ende Februar wurde deutlich, was den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine im Wege steht. Selenskyj forderte im Gegenzug zum Rohstoffabkommen, das den Vereinigten Staaten langfristigen Zugriff auf Seltene Erden und andere Bodenschätze der Ukraine gewähren soll, konkrete „Sicherheitsgarantien“, also Zusagen der USA, diese Ressourcen und damit das Land im Notfall auch mit eigenen Streitkräften zu verteidigen.

Angesichts der Schwierigkeiten der Ukraine, neue Soldaten zu rekrutieren und die Offensiven Russlands abzuwehren, erscheint es aus Sicht Selenskyjs nur logisch, dass er alles versucht, seinen im Oktober 2024 öffentlich gemachten „Siegesplan“ doch noch umzusetzen. Darin forderte er:

- die bedingungslose Einladung der Ukraine in die NATO,

- die Stärkung der ukrainischen Verteidigung und Angriffe auf Russland sowie

- die Aufrüstung seines Landes.

Im Gegenzug hatte er bereits damals die Nutzung der Bodenschätze der Ukraine sowie den Einsatz der kriegserprobten ukrainischen Soldaten für die Sicherheit Europas und der NATO angeboten.

Eine derartige Eskalation will die US-Regierung jedoch aufgrund eigener Aussagen unbedingt vermeiden, da dies zu einem „dritten Weltkrieg“ führen könnte. Diese Haltung wurde anhand des für die ganze Welt sichtbaren Streits im Oval Office auch glaubhaft deutlich – zumindest für diejenigen Beobachter, die den Interpretationen einflussreicher westlicher Medien nicht bedingungslos folgen. Das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine wurde folglich nicht unterzeichnet.

Die US-Regierung hat daraufhin bereits zugesagte Unterstützungsleistungen an die Ukraine Anfang März ausgesetzt. Auch Geheimdienstinformationen werden von den USA nicht mehr an die Ukraine weitergegeben. Bereits bei den kurz zuvor abgehaltenen Treffen von US-Präsident Trump mit dem britischen Premierminister Keir Starmer sowie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron jeweils in Washington zeichnete sich ab, dass die US-Regierung zu keinem weitreichenden Engagement in der Ukraine bereit ist.

Militärische Niederlage Russlands ist weiterhin das Ziel der europäischen Unterstützer

Nach dem Eklat im Weißen Haus kam es zwei Tage später, am 2. März, in London zu einem spontanen Ukraine-Gipfel, an dem hochrangige Regierungsvertreter der verbliebenen Unterstützerstaaten, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte teilnahmen. Die BBC fasst die von dem britischen Premierminister Keir Starmer vorgetragenen Ergebnisse des Treffens wie folgt zusammen:

- weiterhin Militärhilfe in die Ukraine fließen zu lassen und den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter zu erhöhen,

- dass jeder dauerhafte Frieden die Souveränität und Sicherheit der Ukraine gewährleisten und die Ukraine bei allen Friedensgesprächen anwesend sein muss,

- im Falle eines Friedensschlusses die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken, um eine künftige Invasion abzuwehren,

- eine „Koalition der Willigen“ aufzubauen, um ein Abkommen in der Ukraine zu verteidigen und den Frieden danach zu garantieren.

Bis auf die konkrete Forderung der Aufnahme der Ukraine in die NATO und Angriffspläne auf Russland ähnelt das Vorhaben der verbliebenen Unterstützer und der Ukraine inhaltlich dem „Siegesplan“ Selenskyjs. Es widerspricht zudem grundsätzlich den Bedingungen Russlands, überhaupt Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Der Kreml fordert, dass:

- die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird,

- keine Militärbasen und keine militärischen Übungen auf ukrainischem Boden mit Beteiligung ausländischer Truppen eingerichtet beziehungsweise durchgeführt werden und

- die Realität am Boden sowie die Änderungen der russischen Verfassung nach den Referenden in den Republiken Donezk und Lugansk sowie in den Regionen Cherson und Saporoshje und damit der russische Anspruch auf diese Gebiete akzeptiert werden.

Da Russland seine Ziele derzeit aufgrund der militärischen Überlegenheit in der Ukraine auch mit Gewalt durchsetzen kann und keine Anzeichen erkennbar sind, dass sich die russische Regierung davon abbringen lässt, muss das Vorhaben der verbliebenen ukrainischen Unterstützer als Fortsetzung des Krieges und nicht als Friedensbemühung gewertet werden. Dessen vermeintliches Ziel ist es, Russland mit militärischer Gewalt und weiteren Wirtschaftssanktionen zu zwingen, die Forderungen der Ukraine zu akzeptieren.

Dass es den wichtigsten europäischen Unterstützern nicht um einen Frieden in der Ukraine geht, ist auch an ihrer Rhetorik zu erkennen. So schrieb die CDU zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns auf ihrem X-Account: „Die Ukraine muss den Krieg gewinnen“. Nachdem der britische Premierminister Starmer weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hatte, sagte er leicht verklausuliert im Parlament: „Wir müssen den Frieden gewinnen“. Der französische Präsident Macron hatte bereits Anfang 2024 verkündet, die russische Niederlage in der Ukraine sei entscheidend für die Sicherheit in Europa.

Wie illusorisch dieses Vorhaben ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten ist, zeigen die Daten der bisherigen militärischen Zuwendungen sowie ein Vergleich der militärischen Kapazitäten Russlands und seiner Kriegsverbündeten Nordkorea und Iran auf der einen Seite und derjenigen der Ukraine und seiner verbliebenen Unterstützer auf der anderen.

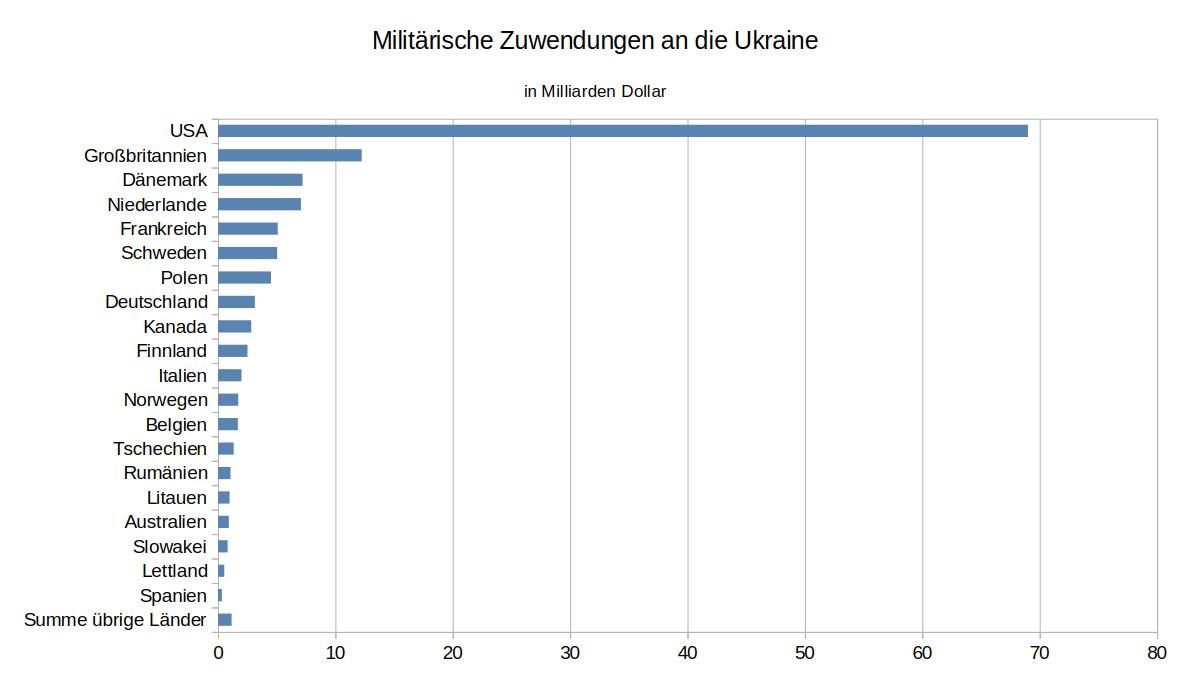

Militärische Zuwendungen der USA größer als die aller anderen Unterstützerstaaten zusammen

Die Ukraine hat in der Vergangenheit signifikanten militärischen Beistand von den USA, zahlreichen europäischen Staaten sowie von Kanada, Australien und Japan erhalten. Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine zwischen Januar 2022 und Dezember 2024 mit militärischen Zuwendungen im Wert von 69 Milliarden Dollar unterstützt. Die Zuwendungen aller anderen Staaten summieren sich auf einen Wert von 62 Milliarden Dollar.

Abbildung 1: Militärische Zuwendungen an die Ukraine in Milliarden Dollar, Datenquelle: Kiel Institute for the World Economy

Ein Blick in die Liste der an die Ukraine gelieferten Waffen sowie deren Herkunft zeigt, dass die Versorgung des Landes mit Luftverteidigungssystemen insbesondere von Zuwendungen aus den USA abhängig ist.

Doch auch Russland ist seit Beginn des Krieges militärische Bündnisse eingegangen und hat nach Informationen westlicher Regierungen Waffenlieferungen aus dem Ausland erhalten. Besonders zu nennen sind die Abkommen mit Nordkorea und dem Iran. Der britischen Regierung zufolge soll der Iran Russland mit Drohnen und Kurzstreckenraketen beliefert haben. Nordkorea soll Russland mit Artilleriemunition und Raketenwerfern versorgen.

Zudem sollen nordkoreanische Soldaten im Gebiet Kursk bei der Verteidigung gegen die ukrainische Offensive eingesetzt worden sein. Bis heute fehlen jedoch unabhängige Belege dafür. Das angebliche Eingreifen nordkoreanischer Truppen hat zur Erteilung der Erlaubnis der US-Regierung unter Präsident Joe Biden an die Ukraine geführt, US-Kurzstreckenraketen vom Typ ATACAMS für Angriffe auf russisches Staatsgebiet einzusetzen.

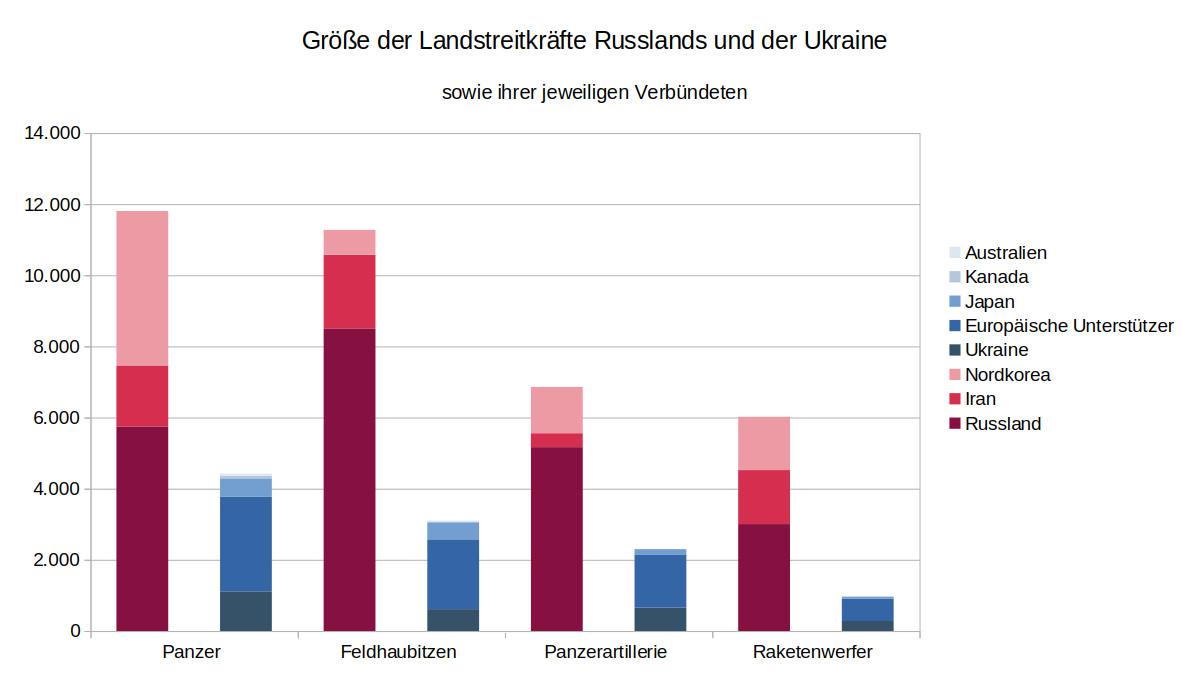

Militärische Kapazitäten der Unterstützerstaaten sind denjenigen Russlands unterlegen

Ein Vergleich der für die mehr als 1.200 Kilometer lange Frontlinie in der Ukraine wichtigen Land- und Luftstreitkräfte Russlands und der Ukraine sowie die ihrer jeweiligen militärischen Verbündeten verdeutlicht nicht nur die militärische Überlegenheit Russlands über die Ukraine, sondern auch über die der Unterstützerländer. Bei weitem nicht alle europäischen NATO-Länder haben sich bisher an einem signifikanten militärischen Beistand der Ukraine beteiligt. Einige Mitglieder, wie beispielsweise Ungarn und die Slowakei, haben direkte Waffenlieferungen offiziell sogar ausgeschlossen. Daher finden sich in nachfolgendem Vergleich unter den europäischen Unterstützern nur diejenigen Länder, die in der Vergangenheit der Ukraine substantiell militärisch beigestanden sowie eine zukünftige Waffenlieferung nicht ausgeschlossen haben. Dies sind Großbritannien, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Schweden, Polen, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Belgien, Tschechien, Rumänien, Litauen, Lettland und Spanien.

Abbildung 2: Größe der Landstreitkräfte Russlands und der Ukraine sowie ihrer jeweiligen Verbündeten, Datenquelle: Global Firepower

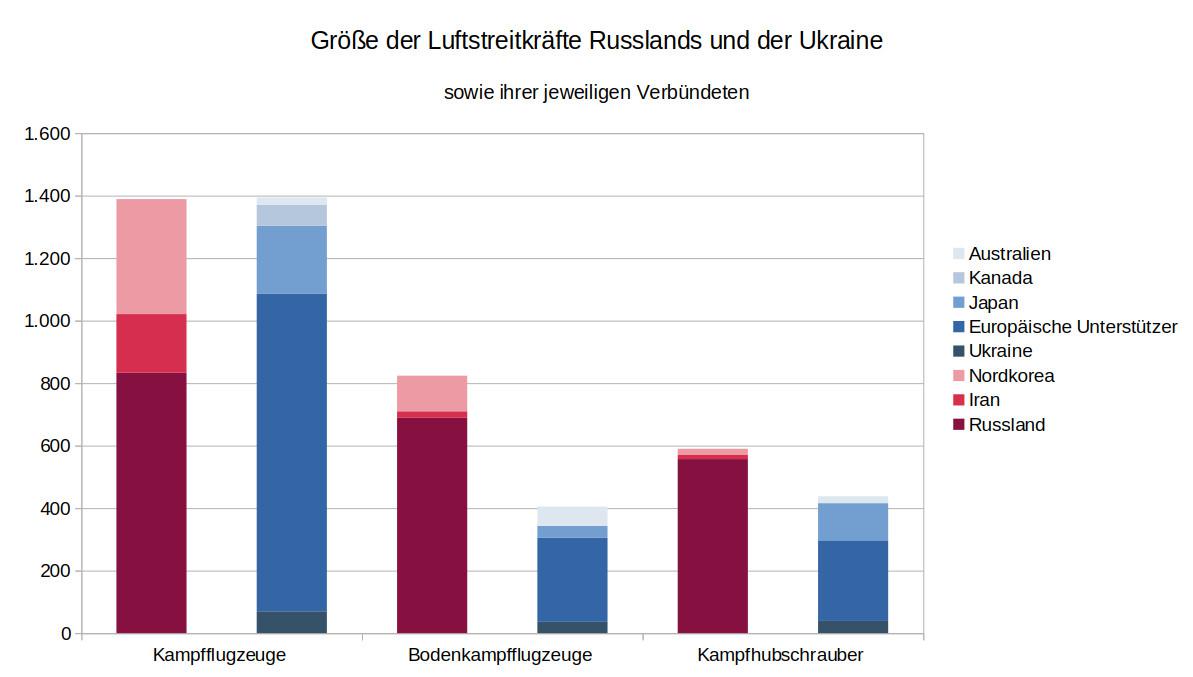

Lediglich bei der Anzahl der Kampfflugzeuge können die europäischen Unterstützerländer mit Russland mithalten.

Abbildung 3: Größe der Luftstreitkräfte Russlands und der Ukraine sowie ihrer jeweiligen Verbündeten, Datenquelle: Global Firepower

Auch bei der Herstellung von Kampf- und Aufklärungsdrohnen, die sich im Verlauf des Krieges in der Ukraine zu einem entscheidenden Faktor auf dem Schlachtfeld entwickelt haben, hinken die europäischen Staaten hinterher. Während der russische Präsident Wladimir Putin Ende 2024 eine Verzehnfachung der jährlichen Produktion von 140.000 auf 1,4 Millionen in 2025 angekündigt hat, beginnt die Entwicklung und Produktion in größerem Stile in Europa gerade erst. So soll die Ukraine in Kürze 4.000 Kamikaze-Drohnen aus Deutschland erhalten. Die britische Regierung hat angekündigt, in Kooperation mit Dänemark, den Niederlanden, Lettland und Schweden weitere 30.000 Drohnen zu liefern. Frankreich will der Ukraine erstmals 100 Kamikaze-Drohnen zukommen lassen.

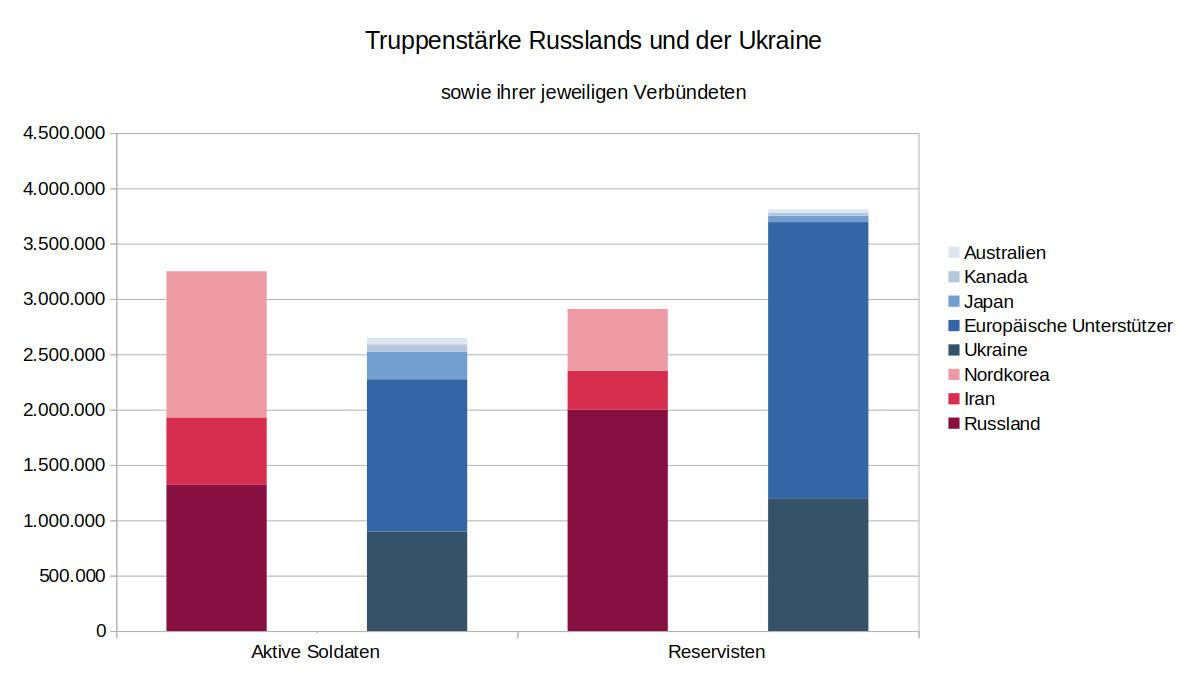

Schlussendlich zeigt sich, dass die derzeitige gesamte Truppenstärke an aktiven Soldaten und Reservisten der militärisch der Ukraine beistehenden Staaten nicht ausreicht, um dem Land einen signifikanten Vorteil im Konflikt mit Russland zu verschaffen – vorausgesetzt, dass auch die militärischen Verbündeten Russlands in diesem Fall ihrem Partner entsprechenden Beistand leisten. Der britische Premierminister Starmer hat kürzlich angekündigt, dass sein Land bereit sei, Soldaten zu entsenden.

Abbildung 4: Truppenstärke Russlands und der Ukraine sowie ihrer jeweiligen Verbündeten, Datenquelle: Global Firepower

Europäische Aufrüstung kommt zu spät

Aufgeschreckt von den Entscheidungen in Washington hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen „Plan zur Wiederaufrüstung Europas“ vorgelegt. Eine Lockerung der Schuldenregeln sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben sollen „nahezu 800 Milliarden Euro“ mobilisieren. Die EU-Mitgliedsländer müssen dem Plan jedoch zustimmen, und die Regierungen Ungarns und der Slowakei haben bereits Widerstand angekündigt.

In Deutschland haben sich die Union und die SPD darauf geeinigt, die Rüstungsausgaben mit der Neuaufnahme von Schulden deutlich zu steigern. Die Entscheidung soll noch in der alten Zusammensetzung des Bundestages gefällt werden, um die Sperrminorität von AfD und den Linken im neuen Bundestag zu umgehen. Zur Verhandlung stand ein „Sondervermögen“ – also eine Neuverschuldung – für die Bundeswehr in Höhe von 400 Milliarden Euro. Dies kann als Bruch des Wahlversprechens der Unionsparteien gewertet werden, denn in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl hieß es noch: „Wir halten an der Schuldenbremse des Grundgesetzes fest. Die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen.“

Des Weiteren fordert die Union die Wiedereinführung der Wehrpflicht noch in 2025. Auch der französische Staatspräsident Macron und der britische Premierminister Starmer haben angekündigt, die Rüstungsausgaben ihrer Länder zum Teil deutlich zu erhöhen.

Doch angesichts der derzeitigen militärischen Überlegenheit Russlands, die sich in den Erfolgen an der Front widerspiegelt, des daraus folgenden kurzfristigen Unterstützungsbedarfs der Ukraine sowie des politischen Kurses der US-Regierung stellt sich die Frage, ob die Entscheidungen zur Rüstungssteigerung in den europäischen Ländern überhaupt eine Aussicht haben, den Verlauf des Krieges zu wenden. Gemäß den Einschätzungen eines US-Militäranalysten würden der Ukraine ohne die Lieferungen aus den Vereinigten Staaten in spätestens vier Monaten Munition und Ausrüstung ausgehen. Abgesehen davon, dass eine kurzfristige Vervielfachung der europäischen Rüstungsproduktion praktisch nicht umsetzbar ist, können die verbliebenen Beistandsstaaten auch in anderen Schlüsselbereichen weder kurz- noch mittelfristig den Wegfall US-amerikanischer Unterstützung kompensieren.

Europa kann Satellitenaufklärung und Starlink der USA nicht kurzfristig ersetzen

Die Vereinigten Staaten verfügen bereits seit den 1960er Jahren über Aufklärungssatelliten im Weltall, um militärische Einsätze vorzubereiten und Truppenbewegungen sowie Luftangriffe des Gegners frühzeitig zu erkennen. Mit der Einstellung der Weitergabe von Geheimdienstinformationen der USA an die Ukraine ist Letztere auf die Satellitenaufklärung der europäischen Länder angewiesen. Doch diese steckt noch in den Kinderschuhen.

Das deutsche Satellitensystem GEORG befindet sich derzeit in der Entwicklung. Obwohl der erste Start für 2022 geplant war, befindet sich bis heute offenbar noch kein Satellit im Weltall. Die britische Regierung vermeldete Mitte 2024 den ersten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten. Frankreich hat Anfang März 2025 offensichtlich erstmals einen derartigen Satelliten in die Umlaufbahn befördert.

Die Nutzung des satellitengestützten Internetzugangs über Starlink ermöglicht es der ukrainischen Armee offenbar, Aufklärung und Angriffe mit Drohnen durchzuführen. Schon vor dem Eklat im Weißen Haus drangen Informationen an die Öffentlichkeit, dass die Vereinigten Staaten den Zugang zu Starlink in der Ukraine beenden könnten, falls das Rohstoffabkommen mit den USA nicht zustande kommt. Kein anderes Land auf der Welt kann derzeit ein ähnliches System zur Verfügung stellen.

Ein Krieg gegen die Atommacht Russland kann niemals gewonnen werden

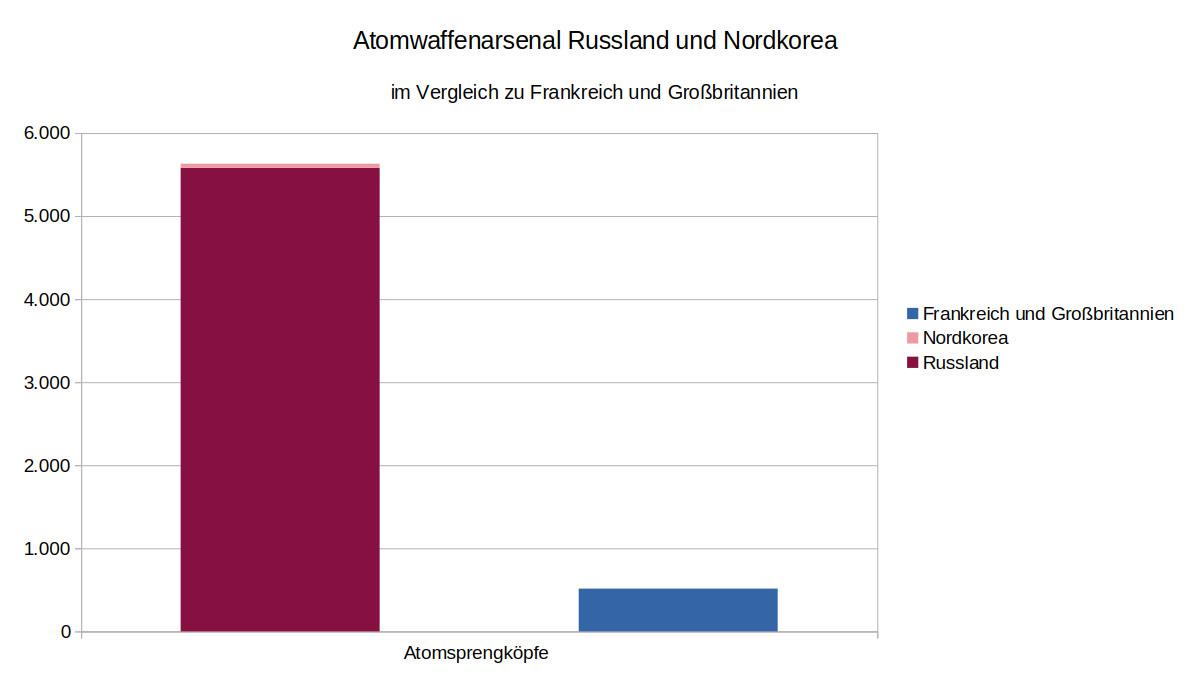

Im Zuge der Diskussion um die wegfallende Unterstützung aus den USA hat der französische Präsident Macron angeboten, über eine Ausweitung der nuklearen Abschreckung in Europa mit den Atomwaffen seines Landes zu diskutieren. Damit erweckt er den Eindruck, als könne Europa auch ohne den Schutz der Vereinigten Staaten bei der nuklearen Abschreckung mit Russland gleichziehen. Ein bloßer Vergleich der Anzahl der Atomsprengköpfe in europäischen Arsenalen mit denen Russlands zeigt, dass dies eine Illusion ist.

Abbildung 5: Atomwaffenarsenal Russland und Nordkorea im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien, Datenquelle: Statista

Die Tatsache, dass Russland die größte Atommacht der Welt ist, macht zudem deutlich, dass die Behauptungen der Kriegsfalken, man könne Russland militärisch besiegen, reine Fiktion und ein unverantwortliches Spiel mit der Existenz der menschlichen Spezies ist. Die russische Führung betrachtet die Neutralität der Ukraine als Voraussetzung für die Sicherheit ihres Landes. Der Weg zu einem dauerhaften Frieden und einer sichereren Welt beginnt mit der Bereitschaft, die Sichtweise des Gegners ernst zu nehmen und ihm nicht fortlaufend imperialistische Bestrebungen vorzuwerfen.

Die europäischen Transatlantiker stehen vor einem Scherbenhaufen

Die militärischen Erfolge Russlands in der Ukraine trotz der umfassenden militärischen, finanziellen und humanitären Unterstützung durch die USA, Europa und weiterer Länder haben gezeigt, dass Russland im Begriff ist, den Abnutzungskrieg gegen den Westen zu gewinnen. Offenbar hat die neue US-Regierung unter Donald Trump dies erkannt und aufgegeben, an der unipolaren Weltordnung unter der Führung der Vereinigten Staaten festzuhalten. In den USA zeichnet sich eine weitreichende außenpolitische Neuausrichtung im Vergleich zur Vorgängerregierung ab. Dies wird unter anderem in dem ersten längeren Interview des neuen US-Außenministers Marco Rubio deutlich.

Statt die absehbare Niederlage der Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen und der eventuellen Entsendung eigener Truppen herauszuzögern und womöglich sogar eine Eskalation zum dritten Weltkrieg zu riskieren, setzen Trump und sein Kabinett auf eine Entspannung der Beziehungen zu Russland. Gleichzeitig konzentrieren sie sich darauf, neben den aufstrebenden Großmächten China und Russland auch in Zukunft noch eine gestaltende Rolle auf der Weltbühne zu spielen.

Die seit Jahrzehnten transatlantisch ausgerichteten europäischen Politiker stehen damit vor einem Scherbenhaufen. Für die bis vor kurzem noch dominierenden geopolitischen Interessen der Vereinigten Staaten und die unipolare Weltordnung haben sie viel geopfert. Statt die völkerrechtlich äußerst fragwürdigen Kriege der USA in Serbien, Afghanistan und im Irak zu verurteilen und den Aggressor mit Sanktionen abzustrafen, haben sie sich größtenteils bereitwillig daran beteiligt. Statt sich aus den Bürgerkriegen in Nordafrika und im Nahen Osten herauszuhalten, haben sie einseitig an der Seite der USA eingegriffen. Statt sich von dem von den Vereinigten Staaten vorangetriebenen Regime-Change in der Ukraine zu distanzieren, haben sie diesen unterstützt.

Als Russland mit seinem Einmarsch in die Ukraine deutlich gemacht hat, dass die Aufnahme des Landes in die NATO und die Fortsetzung des Bürgerkriegs im Donbass eine rote Linie darstellen, haben die europäischen Transatlantiker die für die Wirtschaft ihrer eigenen Länder wichtigen Handelsbeziehungen mit Russland größtenteils aufgeben und mit der umfassenden militärischen Unterstützung der Ukraine ihr politisches Verhältnis zur russischen Führung zerstört. Jetzt sind ihre Länder von amerikanischen Energielieferungen abhängig und müssen als „Dank“ bei einer Abkehr davon damit rechnen, dass Exporte in die USA mit Einfuhrzöllen belegt werden.

Was passiert, wenn „der Russe“ doch nicht kommt?

Es bleibt zu hoffen, dass nach den derzeitigen panikartigen Reaktionen der EU-Kommission und der Regierungen vieler europäischer Länder wieder eine nüchterne Realpolitik einkehrt. Falls es US-Präsident Trump tatsächlich gelingt, den Krieg in der Ukraine auf dem Verhandlungsweg zu beenden, und wenn wider allen Behauptungen „der Russe“ doch nicht weitere europäische Länder angreift, könnten sich im günstigsten Fall zukünftige Generationen europäischer Politiker kritisch mit der aggressiven und erfolglosen Außenpolitik ihrer Länder an der Seite der USA auseinandersetzen. Denn:

- Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist bis heute nicht endgültig beigelegt.

- In Afghanistan herrschen wieder die Taliban.

- Der Irak befindet sich seit seiner „Befreiung“ 2003 immer wieder im Bürgerkrieg oder kurz davor.

- Libyen ist ein gescheiterter Staat.

- In Syrien sind islamistische Terroristen an der Macht.

- Russland verkauft seine günstigen fossilen Energieträger, die einstmals für einen langen wirtschaftlichen Aufschwung in Europa und insbesondere in Deutschland gesorgt haben, nun nach China und Indien.

- Die Flüchtlingsströme aus den Konfliktgebieten, in denen sich die europäischen Staaten an größtenteils völkerrechtlich fragwürdigen militärischen Interventionen beteiligt haben, haben zu innenpolitischen Spannungen geführt, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Stabilität gefährden.

Vielleicht kommen sie dann zu dem Schluss, dass die Kriegsfalken und Geostrategen in den USA auch vor Trump noch nie die Bedürfnisse Europas im Fokus hatten, sondern ihre eigenen geopolitischen Interessen verfolgt haben. Diese sind, folgt man der Darstellung des ehemaligen US-Sicherheitsberaters Zbigniew Brzeziński, die Sicherung der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten auf dem eurasischen Kontinent als Voraussetzung für die globale Vormachtstellung.

Vielleicht gelangen nach dieser Erkenntnis noch mehr europäische Führungspolitiker neben dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico zu der Einsicht, dass es für die Sicherheit und den Wohlstand des eigenen Landes vorteilhafter ist, mit den unmittelbaren Nachbarn in Frieden zu leben sowie ihre Sichtweisen und Bedürfnisse zu akzeptieren, statt den geopolitischen Interessen der Vereinigten Staaten zu folgen.

Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.

Titelbild: shocky/shutterstock.com